能力と行動の扱われ方から考える社会文化

個人的な考え事を記録しました。

私は以下の内容に関して専門家ではないので、内容に専門性はありません。

1. 経緯、問題提起

どこかで次のような話を見た。

話

どこかの国では、「私はこう思う。なぜならば~~」という風に明確に意思表示できなければ「社会的に未熟」と見なされる。

対して、日本ではそのような明確な話し方は「大人気ない」と見なされる。

2. 連想したこと

上の話を見て、私は次のような連想した。

連想1

茶道では、所作が厳格に規定されていると聞いたことがある。

その理由は、一説によると、自分のクセを取り除くためだという。

そして、意識せずとも規定された所作を行えるようになったら、その後は自分の好きなようにして良いらしい。

「できるけどしないこと」と「できないからしないこと」は違うという話だろう。

連想2

達人の間合いというのを聞いたことがある。

剣豪同士などが互いに睨み合いながら様子をうかがっている様子。

素人には、ただ睨み合っているようにしか見えない。

連想3

マニア同士の会話。次のような感じの、分かっている者同士だから成立する、説明を必要としない意思疎通。

A「これ、イイよね……」

B「うん、イイ……」

連想4

日本の文化として、「言わなくても分かるでしょ?」というのも聞いたことがある。

連想5

阿吽の呼吸というのも聞いたことがある。

3. 能力と行動

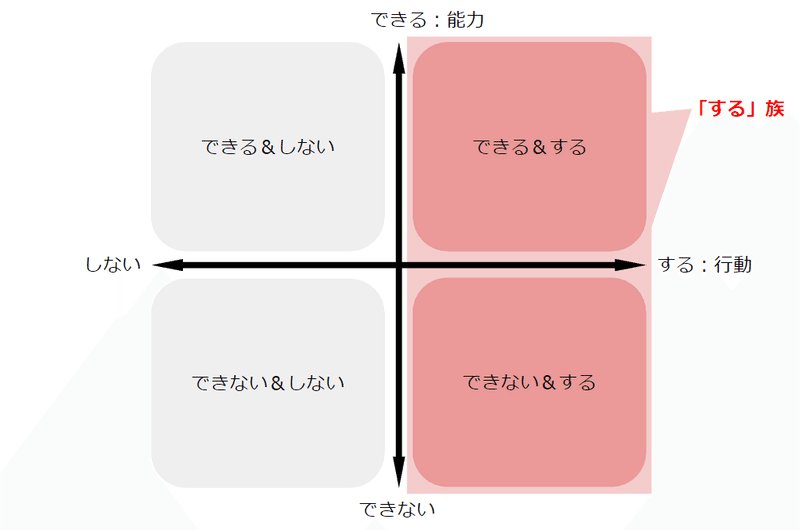

「できる/できない」と「する/しない」がある。

「能力」と「行動」という二つの軸だ。

組み合わせると、次のように2×2で4通りのパターンを考えることができる。(下図1)

4通りのパターン

◆できる&する

◆できる&しない

◆できない&する

◆できない&しない

表面上目に見えるのは、行動の部分だけだろう。能力は目に見えない。

だから、「できる/できない」は区別が難しく、混同されやすいと考えられる。(下図2)

混同されやすいセット

◆「する」族

・できる&する

・できない&する

◆「しない」族

・できる&しない

・できない&しない

4. 社会文化と能力&行動

最初の話に戻る。

「どこかの国」と「日本」の話だった。

どこかの国は「私はこう思う。なぜならば~~」という明確な意思表示を良しとするということだった。

どこかの国は、意思表示という行動について、「する」族だと見なすことができる。

つまり、社会的に良しとされたり成熟していると見なされたりするのは、次のようなパターンだ。

どこかの国における社会的成熟

「する」族(下図3)

「する」族のとりうるパターン

・できる&する

・できない&する

対して日本は、分かっていても、「私はこう思う。なぜならば~~」という明確な意思表示をすることを「大人気ない」として、良しとしない。

これは、「しない」族と見なすことができる。

日本における社会的成熟

「しない」族(下図4)

「しない」族のとりうるパターン

・できる&しない

・できない&しない

5. 日本社会の性質

「どこかの国」と「日本」を比べてみると、私は面白い。

例えば、「能ある鷹は爪を隠す」という話がある。

自分が鷹だったとしたら、「隠す/隠さない」は意見が分かれるだろう。

分かれる意見。社会という集団の総合的な意見が「文化」なのかもしれない。

念のため、「文化」の意味を検索した結果を次に書いておく。

文化

①世の中が開けて生活水準が高まっている状態。文明開化。

②人類の理想を実現して行く、精神の活動。技術を通して自然を人間の生活目的に役立てて行く過程で形作られた、生活様式およびそれに関する表現。

また、「隠す/隠さない」は、「隠す/見せる」や「しない/する」と同じだと見なすことができる。

だから、前述の「能力と行動」の話を流用することができる。

流用して、考えてみると次のようになる。

どこかの国の社会の性質

(繰り返し)

どこかの国における社会的成熟

「する」族

「する」族のとりうるパターン

・できる&する

・できない&する

どこかの国の多くの人々は、鋭く強い爪があるのなら、見せるのが当然と考えているのかもしれない。

この場合、強い爪を持っていない鷹は、弱さが露呈する。

能力の誇示が当然という社会では、弱さが露呈すると思う。

日本社会の性質

(繰り返し)

日本における社会的成熟

「しない」族

「しない」族のとりうるパターン

・できる&しない

・できない&しない

日本の多くの人々は、強い爪があるのなら、わざわざ見せるようなことをするべきではないと考えているのかもしれない。

この場合、強い爪を持っていない鷹であっても、弱さが露呈することは少ないだろう。

能力の自粛が当然という社会では、弱さは隠蔽されると思う。

日本社会の長所・短所

日本社会の文化についての印象は人によって様々だと思う。「和やか」と思う人もいれば、「陰湿」と思う人もいるだろう。私は両方思う。

上に書いてきたことと私の思想を合わせて、長所と短所を考えてみた。

長所

色々な目的に対して色々な弱い人や状態、場面があるのだから、弱さを隠せるのは安心だろうと思う。

社会が弱さに肯定的。許容、保護、包容力に優れる。

短所

長所の裏返し。

安心感に浸り過ぎて、弱さを過度に肯定してしまうことがあると思う。

個人が弱さに甘くなりやすい。甘えや未熟、怠慢に繋がりうる。

6. 私の感想・思想

薬となるか毒となるか、道具となるか凶器となるか。

それは用法・用量の問題だと思う。

アリストテレスの倫理学では、徳の一つとして「中間にあること」が挙げられているらしい。「中庸」と言われたりもしているようだ。

「不足も超過もダメで、ほどほどで丁度良いのがイイ」という感じの主張らしい。

念のため、「中庸」の意味を検索した結果を次に書いておく。

中庸

極端な行き方をせず穏当なこと。片寄らず中正なこと。

自己肯定と自己否定。これも同じ話だと思う。

両方とも必要なものであって、難しいのはバランス(下図5)だと思う。

肯定と否定を対極とすれば、自己肯定感と自己否定感が対極と考えられる。

私は、自己否定とは、自己責任にかなり近い概念だと思っているので、それらを摺りかえると、「自己肯定感と自己責任感」という対極が得られる。

対極から、二元論的な理解が可能になる。

厳密ではないかもしれないが、シンプルで分かりやすい。

どこかの国からは「強さこそ正義!」みたいな価値観を感じる。

自己責任的な性質が強い。強さは素晴らしく、弱さは自己責任となる。

対して、日本は「みんな仲良く」といったところだろうか。

自己肯定的な性質が強い。弱さは仕方なく、強さは自粛すべきとなる。

社会への印象は、自分の立場によって変わるだろう。

一人の個人に注目しても、状況によって立場は変わりうる。

例えば、職場では強くても家庭では弱いとか。

何となく思うのは、弱い立場にある人が我儘になることや、強い立場にある人が傲慢になることが良くないのかもしれない、ということだ。

そうなってしまうと、強者と弱者は平行線となり、分断され、いずれ対立し敵同士になってしまいそうだ。

「強者はもっと多く納税しろ」とか「弱者は死んで構わない」とか。

日本社会から感じる陰湿さや窮屈さは、本来の理念から生じているのではなく、その理念による構造に浸り過ぎた弊害としての我儘や傲慢から生じているのかもしれない。

神「用法・用量を守って正しく使いましょう」

私「用法・用量を教えてください」

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?