【ロシア連邦の歴史4】最大の国内紛争・チェチェン紛争

こんにちは、ニコライです。今回は【ロシア連邦の歴史】第4回目です。

前回の記事では、エネルギー産業を基盤として経済の再生を遂げ、大国として国際政治の場において影響力を強めた00年代のロシアについてまとめました。これまで見てきた90~00年代のロシアを語るうえで、避けることができないのチェチェン紛争です。多民族国家であるロシアでは様々な民族紛争が起きていますが、その中でもチェチェンでの紛争は唯一武力衝突にまで発展しました。今回は、国内最大の民族紛争となったチェチェン紛争ついて見ていきたいと思います。

1.チェチェン独立運動の高揚

チェチェン共和国は、黒海とカスピ海の間に位置するカフカス山脈の北側、北カフカスに位置するロシア連邦内の民族共和国です。この地域がロシアに併合されるのは19世紀後半ですが、チェチェン人をはじめとする山岳民族は非常に独立志向が強く、併合後も抗争が続きました。1917年に帝政が崩壊すると、北カフカス諸民族は団結して独立国家を建国しますが、赤軍や反革命軍の攻撃により短期間のうちに解体されました。最終的に北カフカスはソヴィエト連邦に帰属することとなり、チェチェンは隣接するイングーシと合併させられ、チェチェン・イングーシ自治共和国を形成します。

チェチェン共和国は画像やや右上に位置する。イングーシとは91年に分割された。

By Kbh3rd - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53725

チェチェンの独立運動が高揚するのは、ミハイル・ゴルバチョフによるペレストロイカ以降のことで、1989~90年にかけて様々な政治団体が組織され、民族運動が活性化しました。こうした独立運動をけん引することになるのが、ソ連軍将校だったジョハル・ドゥダーエフです。91年3月に共和国へ戻ったドゥダーエフは急速に権力基盤を確立し、同年6月には、チェチェンはソ連にもロシアにも属さないという自主独立路線を鮮明化しました。

チェチェン人初のソ連軍将校で、チェチェン共和国初代大統領。なお、ドゥダーエフは「ソ連邦離脱法」をチェチェン独立の根拠としたが、これは連邦構成共和国に適用される法律であり、ロシア共和国の一自治共和国に過ぎないチェチェンは適用外であった。

By Dmitry Borko - http://mirror688.graniru.info/Society/History/m.250768.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126223629

こうしたチェチェンの動きに対し、ロシア政府は神経をとがらせました。チェチェンはアゼルバイジャンのバクーからロシアのノヴォロシースクに至る石油パイプラインの経由地であり、独立により重要な資源供給地を失う可能性があったからです。94年からロシア政府はチェチェンに本格的に介入することになります。

2.第一次チェチェン紛争

1994年11月、ロシア政府はドゥダーエフ政権を転覆させる秘密工作を連邦保安局(FSB)に命じますが、失敗に終わります。翌月、エリツィン大統領は憲法秩序の回復を主張し、チェチェンに連邦軍と内務省軍を投入します。

当初、ロシア軍はチェチェンの首都グロズヌィ陥落まで2時間と見積もっていましたが、実際には3か月を要しました。また、都市を征圧できても、ゲリラ戦に不慣れなロシア軍は山岳地帯に逃げ込んだチェチェン武装勢力に太刀打ちできず、当初の予想に反して戦争は長期化していきました。

グロズヌィ攻略は、グラチョフ国防相の誕生日である1月1日に合わせて行われ、無謀な作戦により多数の一般市民が被害に遭った。

By Photo: Mikhail Evstafiev - Mikhail Evstafiev, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=343751

長期化する紛争に対し、国内外から批判が相次ぎました。急速な資本主義化を進めていた当時のロシアは経済破綻状態にありましたが、そうした問題を山積みにしたまま戦争を行う政府に国民の不満が噴出しました。また、ロシアが加盟申請をしていた欧州評議会は、チェチェン人に対する人権侵害を問題視し、加盟プロセスを停止しました。さらに、アフガニスタンやアラブ諸国からはイスラム義勇兵が参戦し、チェチェンの武装勢力共に戦果を上げていきました。

こうした中、1996年4月にドゥダーエフが殺害されます。ロシア側がドゥダーエフと衛星電話で和平交渉をしている最中に居場所が特定し、ミサイルによって爆殺したのです。カリスマ的指導者を失ったチェチェン側は急速に結束力を失い、戦闘継続が困難になり、ロシアとの交渉を開始しました。同年8月、チェチェン側のアスラン・マスハドフ参謀長とロシア側のアレクサンドル・レベジ将軍とが停戦交渉を行い、第一次紛争は終結します。

レベジが調印した和平合意を「ロシアの恥」とみる軍人や政治家も多かった。その後、2002年にレベジはヘリコプター事故で亡くなるが、チェチェン政策に絡む暗殺とする説も根強い。

CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=700926

3.第二次チェチェン紛争の勃発

マスハドフとレベジが調印した「ハサヴユルト和平合意」の中では、「双方の法的・政治的関係性については5年間で決着する」とされていました。しかし、その後の交渉は一向に進展しませんでした。その障害となっていたのが、急進派・過激派の存在です。彼らはロシアに対し非妥協的で、戦後も国内にとどまっていたイスラム義勇兵と関係を深め、ますますチェチェン政府のコントロールから離れていきました。

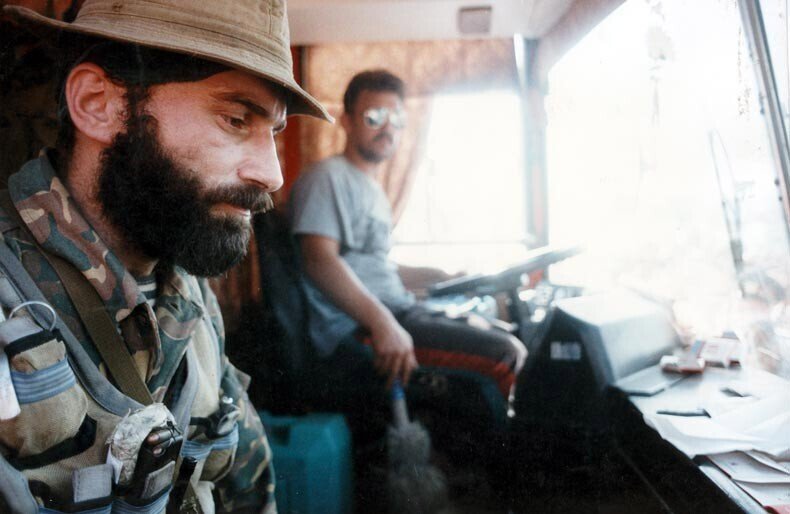

独立派の「野戦軍司令官」のひとり。チェチェンには垂直的に統制された軍事組織が存在せず、各地で自主的に編成された「野戦軍」が中心的な役割を果たした。戦後、バサエフのような野戦軍の司令官は中央と袂を分かち、「軍閥」を形成して群雄割拠状態になっていく。

By Natalia Medvedeva - http://exhibition.ipvnews.org/photo_080.php, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5151096

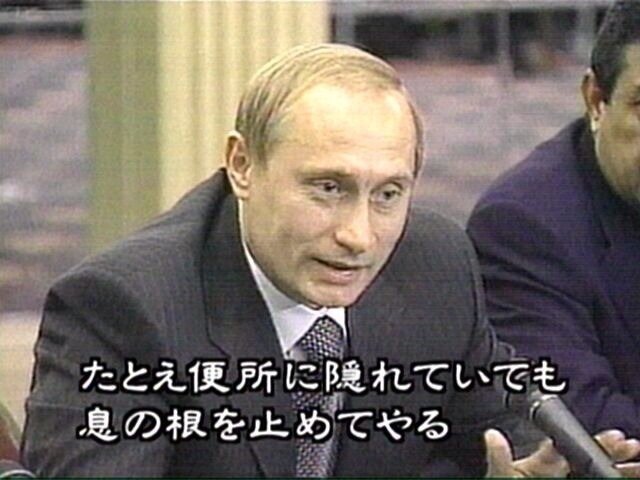

1999年8月、チェチェンの過激派武装勢力は隣国のダゲスタンに侵攻し、一部の村落を制圧します。翌月にはモスクワ、ロストフ、ダゲスタンでアパート爆破事件が立て続けに発生し、200名以上が死亡、600名以上が負傷しました。当時首相に就任したばかりのウラジーミル・プーチンは、これらのテロ事件をチェチェンの過激派の犯行であると断定し、ハサヴユルト合意を破棄し、チェチェンへの軍事行動を再開します。しかし、これらの出来事には不可解な点が多く、チェチェンへの攻撃を正当化するためのロシア側による自作自演と考えられています。

グロズヌィ空爆に対する記者会見で、プーチンが口にした発言。この公人にあるまじき下品な発言によって、首相に就任した無名のプーチンは注目を集めるようになった。

ロシア軍は一般市民を巻き込んだ掃討戦を行い、ロシア兵による略奪、拷問、強姦などが横行したため、当初国際社会はチェチェン戦争に対し批判的でした。しかし、2001年の同時多発テロ事件以降、プーチンはチェチェン人をテロリストであるというレトリックを使用し、チェチェン戦争は「テロとの戦い」であるというアピールを繰り返しました。このため、欧米の首脳たちもロシアによる攻撃を黙認するようになっていきます。

4.親露派政権と過激派の掃討

プーチンは国内での反発を抑えるために、ロシア軍を極力撤退させ、親露派チェチェン人の手で過激派を殲滅させる「チェチェン戦争のチェチェン化」を目指すようになります。親露派トップとして白羽の矢が立ってたのが、イスラムの高位聖職者だったアフマド・カディロフです。プーチンは、2000年6月にカディロフをチェチェン行政長官、2003年3月にはチェチェン大統領に就任させ、傀儡政権を樹立させます。

カディロフはもともとチェチェン独立派とともに行動していたが、彼らがイスラム急進主義に傾倒すると次第に距離をとるようになり、ロシア側に接近した。

By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4989441

チェチェンの過激派は戦術をテロへと切り替えました。2002年にはモスクワ劇場占拠事件、2004年にはベスラン学校占拠事件を起こし、さらにカディロフの暗殺にも成功します。しかし、いずれの場合もプーチンは交渉には応じず、特殊部隊を突入させて殲滅をはかり、さらに「テロとの戦い」という大義名分にますます正統性を持たせていきました。

プーチンがテロリストとの交渉を拒否し、内務省の特殊部隊を強行突入させたことで、186名の児童を含む386名の人命が失われた。このように、プーチン政権のテロへの対応は敵を殲滅することに重きが置かれ、人命を軽視する傾向にある。

By Leon - http://www.reyndar.org/~reyndar1/poezdka/DSC_0058.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12432767

こうして過激派の有力な指導者は殺害されるか、国外へ逃亡していき、活動を低迷させていきました。一方、カディロフ亡き後は息子のラムザンが後継者となり、親露派政権はますます強固なものとなっていきました。2009年4月、ロシア政府はチェチェンのイスラム武装勢力に対する掃討作戦が完了したと宣言し、ここに第二次チェチェン戦争は終結しました。

5.その後のチェチェン

しかし、その後もチェチェン過激派によるテロが完全になくなったわけではありません。2011年1月にはモスクワのドモジェドボ国際空港で爆弾テロ事件が起こり、2014年のソチ五輪の際も、実行されなかったもののチェチェン過激派によるテロが計画されていました。

プーチンはチェチェンをロシアへとつなぎとめておくため、戦後のチェチェンの復興に努めました。首都グロズヌィは、5つ星ホテル「ホテル・グロズヌィ・シティ」などの高層ビル群が立ち並び、「北コーカサスのドバイ」と呼ばれる大都会に変貌しました。さらに、かつての目抜き通りは「プーチン通り」に改称され、高級商店が立ち並ぶ繁華街となっています。

左奥には高層ビル群「グロズヌィ・シティ」、右側には欧州最大のモスクといわれる「アフマド・カディロフ・モスク」が見える。

By Rasul70 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29712102

しかし、裏を返すとチェチェンはロシア政府の補助金だよりで成り立っているといっても過言ではなく、失業や汚職、さらにカディロフ政権の権威主義的な統治が問題となっています。また、カディロフは完全にロシア政府の操り人形であるわけではなく、経済支援などが失われた時、再び反旗を翻す可能性もあるといわれています。

6.まとめ

以上、チェチェン戦争について簡単にまとめました。今回は概説的な説明のみとなりましたが、今回取り上げられませんでしたが、スターリン時代の民族強制移住、アンナ・ポリトコフスカヤをはじめとするジャーナリストへの弾圧、過激派とイスラム過激派(特にIS)との関係など、チェチェン関係のトピックは非常に多いため、別の機会にまとめられたらと思います。

ところで、チェチェン戦争について見ていくと、短期決戦と見込んで長期戦にもつれ込むロシア軍、戦闘員・一般市民を区別しない無差別攻撃、ロシア兵による暴力行為、偽旗作戦、国内の言論弾圧、親露派勢力の利用など、現在進行中のウクライナ戦争との共通項が非常に多いことに気が付きました。この時から、ロシア政府・ロシア軍の体質はなんら変わっていないことがよくわかりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

◆◆◆◆◆

前回

次回

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?