【ざっとわかる】近世の超大国・オスマン帝国の歴史

こんにちは、ニコライです。今回は下記の記事の深掘りになります。

近現代ギリシャの歴史と切っても切り離せない関係にあるのが、オスマン帝国です。オスマン帝国は14世紀に登場したトルコ系のイスラム教国であり、近世を通してヨーロッパ、アジア、そしてアフリカの三大陸にまたがる超大国として君臨していました。直接の後継者であるトルコ共和国だけでなく、バルカン史、中東史、北アフリカ史、コーカサス史、そして近世・近代のヨーロッパ史を考えるうえで、決して外すことのできない存在です。今回は、オスマン帝国の誕生から滅亡までの600年史について見ていきたいと思います。

1.オスマン王家の起源と建国

1077年に成立して以降、アナトリアを支配下に置いていたトルコ系のルーム・セルジューク朝は、1243年、ユーラシア大陸の東方からやってきたモンゴル軍に敗れます。これにより、ルーム・セルジューク朝の支配体制は弱体化し、アナトリアは諸君侯(ベイ)とイスラム戦士(ガーズィー)集団が群雄割拠する時代を迎えます。

オスマン帝国は15世紀後半までにこれらの諸侯国を併合するが、その後もトルコ系諸部族の自立化傾向は根強く、アナトリア支配が安定化するのは16世紀に入ってからのことである。

By Lord Leatherface at Turkish Wikipedia — English translation by Morningstar1814 (talk) - Wikipédia, CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beylicats_d%25u2019Anatolie_vers_1330-en.svg#file

こうした中、13世紀末に登場したのが、オスマン王家の始祖オスマン1世率いる戦士集団です。オスマンの出自について、15世紀の史書では預言者ノア、そしてトルコ系諸民族の始祖オグズの子孫であり、彼の祖父はイランの王に命じられ、そして父はルーム・セルジューク朝を助けるために、アナトリアで聖戦戦士になったとされています。しかし、これは後世の創作といわれており、実際は実力でのし上がった成り上がり者だっと考えられています。

オスマン王家の始祖。父の名はエルトゥールル。伝説的な人物であり、その前半生については謎に包まれている。

アナトリア北西部で台頭したオスマン集団は、14世紀初頭にビザンツ領に侵入し、勢力を拡大していきます。次代オルハンの時代にはさらに勢いを増し、アナトリア側のビザンツ領全域を征服、1345年頃までに周辺のトルコ系君侯国を併合して、戦士集団から北西アナトリアを領有する一君侯国として自立しました。また、オルハンは、イスラム世界において世俗の最高権力者である「スルタン」の称号を名乗るようにもなりました。

オルハンの治世は、スルタンを補佐する宰相制度、モスクの建築、イスラム学院の開校、都市の整備、独自の貨幣の鋳造など、国家としての制度が本格的に整備された時代であった。

2.バルカンとアナトリアの征服

オルハンの子、ムラト1世の時代、オスマン軍はダーダネルス海峡を渡ってバルカン半島へ進出しました。新興のオスマン軍にバルカンのキリスト教国は全く対抗できず、15世紀初頭までにビザンツ帝国、セルビアが属国化、ブルガリアは滅亡してオスマンの直轄領となりました。ムラトの跡を継いだバヤズィト1世は、家臣となったバルカン諸国の軍を率いて今度はアナトリアに侵攻し、トルコ系諸侯国を併合して、1397年までにアナトリアの大部分を統一しました。

オスマン朝第4代君主。バルカン半島平定後、すぐさま小アジアに転進したその破竹の勢いから、「稲妻王(ユルドゥム)」とあだ名される。しかし、中央アジアからやってきたティムールに破れ、囚われの身のまま一生を終える。

オスマン帝国の征服活動を支えたのが、常備歩兵であるイェニチェリ軍団です。元キリスト教徒の奴隷によって構成されるイェニチェリ軍団は、従来のオスマン軍の主体であった騎兵部隊に代り、攻城戦で威力を発揮し、オスマン軍の中核を担うようになりました。そして、時代が下るにつれ、軍事だけでなく、政治や社会の多方面に影響力を持つ存在となっていきます。

イェニチェリは「カプクル(王の奴隷)」とも呼ばれ、スルタンに生きる権利を握られた奴隷であったが、それは裏を返せば、スルタン以外には何物にも服従しない特権階級であった。

1402年、バヤズィトがアンカラの戦いで、中央アジアから攻め込んできたティムール軍に敗れたことで、オスマン侯国は解体されました。しかし、後継者争いを勝ち抜いたメフメト1世によって再興され、ほぼすべての旧領が取り戻されました。こうして、北西アナトリアの一侯国だったオスマン侯国は、バルカンとアナトリアにまたがる「帝国」となったのです。

アンカラでの敗戦後の10年間は空位時代と呼ばれ、バヤズィトの4人の王子メフメト、スレイマン、ムーサ―、イーサーの4人が争ったが、最終的にメフメトが勝利することになった。

3.世界帝国の誕生

1453年、若きスルタン・メフメト2世は、コンスタンティノープルを陥落させ、ビザンツ帝国を滅亡させました。メフメトはコンスタンティノープルに遷都することを宣言し、同市をオスマン帝国の首都、そしてイスラムの世界都市であるイスタンブルとして生まれ変わらせました。

1453年の遷都以降、イスタンブルは20世紀までオスマン帝国の帝都であり続けた。現在でもトルコ共和国最大の都市、そして地中海地域でも有数の世界都市である。

メフメト2世から16世紀半ばまでに登場したスルタンたちは、積極的な対外遠征によって帝国の版図を拡大していきました。その中でも特筆するべきが、その華々しい活躍から「壮麗王」とあだ名されるスレイマン1世です。スレイマンはその40年の治世の中で、13回にも及ぶ遠征を行っており、ロードス島攻略、ウィーン包囲などが有名で、その勢いはハプスブルク帝国をはじめ、当時のヨーロッパ諸国を震撼させました。

オスマン帝国史上、最も有名なスルタン。その治世の前半は、寵臣イブラヒム・パシャを右腕として対外戦争に明け暮れ、後半では寵姫ヒュッレムをパートナーに、法制度や官僚機構の整備など内政に力を入れた。

16世紀までの対外遠征により、オスマン帝国はバルカン、アナトリアのみならず、イラク、シリア、エジプトを含むアフリカの地中海沿岸を支配する世界帝国となりました。広大な帝国は、多くの民族と宗教・宗派を抱えるようになりましたが、宗教的には寛容な姿勢を示し、彼らの信仰の自由を保障して自治を認めました。オスマンの寛容性は、同時代にヨーロッパで迫害されていた多くのユダヤ教徒やプロテスタントが、避難先として帝国領内へ流入するほどでした。

三大陸にまたがる広大な領土に加え、ワラキア、トランシルバニア、モルダヴィア、クリミア・ハン国を属国化していた。領土拡張はその後も続き、最大領域となるのは17世紀後半である。

By Chamboz (talk · contribs) - Wikipédia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64294534

4.党派政治の時代

帝国の拡大に伴い、その統治機構も巨大化・複雑化していった結果、スルタン以外に影響力を持つアクターが台頭するようになりました。1566年にスレイマン1世が亡くなって以降、この傾向は顕著となり、大宰相をトップとする官僚集団、常備軍の中核であるイェニチェリ軍団、母后・后妃・宦官長といった宮廷勢力、イスラム長老を筆頭とする高位ウラマー(イスラム法学者)などのアクターたちが合従連衡し、党派を形成しながら帝国を運営するようになりました。

大宰相は、スルタンを補佐する宰相の筆頭のこと。15世紀後半からはカプクルが任命されることが多くなり、ソッコル・メフメト・パシャやキョプリュリュ・メフメト・パシャなど、スルタンに代って国を動かすほどの力を持った人物も登場した。

By Giovanni Dall'Orto - Self-photographed, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1325650

こうした党派政治の中で、スルタンの権力は制限され、絶対的な君主とは言い難くなっていきました。特に軍団員が4万人にまで膨れ上がったイェニチェリ軍団は、イスタンブルの都市民と深く結びつき、世論を代表して反乱を起こすようになりました。こうした反乱によるものを含め、17世紀を通して6回もスルタンが廃位されました。また、17世紀には「ジェラーリー」と呼ばれる匪賊たちによる略奪行為が頻発するようになり、アナトリアでは大規模な反乱も起き、地方社会も不安定化していきました。

「若人王」とあだ名されるように、若くしてスルタンとなったオスマン2世であったが、イェニチェリ軍団の蜂起に遭い、反徒によって処刑された。これが反乱によるスルタン廃位の最初の事例となった。

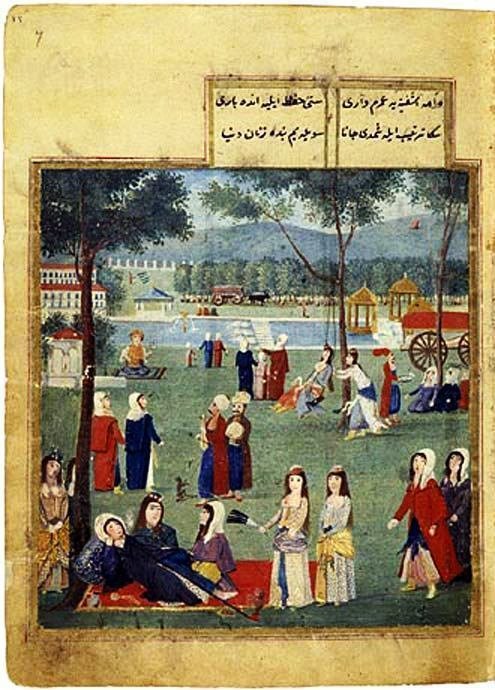

しかし、18世紀に入ると、帝国は再び安定を取り戻します。税制改革による財政の黒字化、行政機構の整備により、政治が円滑に運営されるようになったためです。帝国の経済も着実に発展し、都市では富裕層による別荘建築、市民にも開放された宴席、物見遊山などの消費文化が花開き、西欧から活版印刷技術が導入されたことで、文芸への関心も高まりました。

1722年に建造されたサーダバード離宮では、夏は屋外のチューリップの庭で、冬は屋内で宴が繰り広げられた。18世紀のスルタンや富裕層の間では、行楽地として離宮や別荘を建築し、ヨーロッパから輸入されたチューリップで庭を飾ることがブームとなっていた。

5.西洋の衝撃と近代化

18世紀の繁栄の時代に終わりを告げたのは、1768年に始まった露土戦争です。18世紀前半まで、オスマン帝国はヨーロッパ諸国を圧倒する存在でしたが、今や力関係はすっかり逆転しており、オスマン軍は先進的なロシア軍に大敗しました。

露土戦争で敗北したオスマン帝国は、キュチュク・カイナルジ条約を締結した。この中で、クリミア・ハン国の独立と、ロシアの通商特権、モルダヴィア、ワラキアの正教徒に対する保護権を認めることになり、バルカンへのロシアの影響力が強まることとなった。

露土戦争の敗戦を機に、オスマン帝国ではヨーロッパ諸国を手本とした近代化改革が目指されるようになります。まず、軍隊については、1826年、スルタン・マフムト2世によって、それまでオスマン軍の中核であったイェニチェリ軍団が廃止され、ヨーロッパ式の新式軍であるムハンマド常勝軍が設立されます。新軍の創設に際しては、これに反対したイェニチェリが反乱を起こし、新軍によって鎮圧され、処刑される事態となりました。

オスマン帝国の近代化改革を軌道に乗せたスルタンであり、その功績から「大王」と呼ばれる一方、洋装や西洋音楽を積極的に導入したことから、「異教徒の帝王」ともあだ名された。ちなみに、トルコ帽と呼ばれるフェス(画像の赤い帽子)を取り入れたのもマフムトである。

次代アブデュルメデジト1世は、「薔薇園(ギュルハネ)勅令」を発布し、「タンズィマート(再秩序化)改革」と呼ばれる一連の改革を推し進めました。タンズィマート改革の下、近代的な官僚制が整備され、さらにフランスの刑法・商法が導入され、近代的な裁判制度、人材育成と国民教育を担う教育制度が創設されました。さらに、アブデュルメジトの息子ムラト5世の治世には、アジア最初の近代憲法であるオスマン帝国憲法(起草者の名からミドハド憲法とも呼ばれる)が制定されました。

1876年の憲法発布後ただちに、帝国初の国政選挙が実施され、翌年、最初の国会が開かれた。オスマン帝国が憲法制定に力を入れたのは、ロシアの影響力が高まる中、英仏からの支持を引き出すために、自らが近代国家であることを証明する必要に迫られたためであった。

6.民族主義と独立運動

こうした近代化が行われた一方で、オスマン帝国の支配秩序は着実に解体が進みました。18世紀末から19世紀にかけて、オスマンの寛容のもと、信仰の自由と自治を享受していた多数の民族が民族意識に目覚め、「トルコ人の支配」に抵抗し、独立を目指して闘争を繰り広げるようになったのです。

こうした動きがいち早く起きたのが、キリスト教徒が多数を占めるバルカン半島です。1832年のギリシャ独立を皮切りに、1878年には、モンテネグロ、セルビア、ルーマニアの独立が認められ、さらにブルガリアが自治公国となりました。一方、同じイスラム教徒が多いアフリカ・中東では、ただちに分離独立を求める運動は起きなかったものの、総督ムハンマド・アリーのもとにエジプトの自立化が進み、中東においてもアラブ民族主義が芽生えていました。

1878年に結ばれたベルリン条約により、バルカンの諸民族の独立運動はいったん終息した。しかし、1912年から13年にかけて二度のバルカン戦争が起こり、これによって、バルカンのオスマン領はイスタンブルのトラキア地方を残して消滅した。

これに対し、オスマン帝国はイスラム教徒と非イスラム教徒との差別を撤廃し、すべての臣民を「オスマン人」として平等に統合しようと試みました。また、帝国内外のイスラム教徒をつなぎとめようと、スルタンは宗教的指導者であるカリフを兼ねるとする「スルタン=カリフ制」が強調されました。しかし、こうした試みも各地での民族主義の噴出と独立運動に歯止めをかけることはできず、20世紀初頭には、アナトリアのマジョリティであるトルコ人の間でも、トルコ民族主義が台頭するようになりました。

統一進歩委員会は、西洋化改革路線をとる政治結社であり、20世紀初頭の政治運動において中心的な役割を果たした。彼らは全トルコ民族の連帯を志向する「パン・トルコ主義」を掲げるようになる。

7.帝国の終焉

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、オスマン帝国はドイツとの友好関係を理由に、同盟国側に立って参戦しました。しかし、1915-16年に発生したガリポリの戦い以外では、目立った戦果を挙げることができず、1918年10月10日、連合国軍と休戦協定を結びます。1920年、講和条約であるセーヴル条約が結ばれますが、これはオスマン帝国にとって非常に不利なものであり、帝国はアナトリアのわずかな領土を残して、列強各国と周辺民族によって解体されることになりました。

イスタンブルとその周辺は国際管理、エーゲ海沿岸部はギリシャ、南西部はイタリア、南東部はフランス、東部にはアルメニア人国家とクルド人国家を創設することが定められており、オスマン帝国領は中央アナトリアと黒海沿岸部のみとなっている。

こうした状況に抵抗の意を示したのが、ガリポリの戦いの英雄であるムスタファ・ケマルです。イスタンブル政府に不満を募らせたケマルは、専制打倒と立憲政を志向する統一派に合流し、アナトリア中央部の都市アンカラで大国民議会を結成して、「国民闘争」と呼ばれるイスタンブル政府および連合国に対する抵抗運動を開始します。

トルコ共和国建国の父。陸軍大学校で優秀な成績を収め、リビア防衛戦やバルカン戦争で実地経験を積み、第一次大戦ではガリポリの戦いで大きな戦果をあげていた。オスマン帝国打倒後は、「父なるトルコ人(アタテュルク)」と呼ばれるようになる。

1922年、ケマル率いる国民軍は、アナトリア内陸部に侵攻したギリシャ軍を打ち破ってその実力を連合国に認めさせ、アナトリア解体を撤回させることに成功します。さらに、ケマルは政治的指導者であるスルタンと、宗教的指導者であるカリフを分け、スルタン制の廃止することでイスタンブル政府を機能停止させました。最後のスルタンであるヴァヒデッティンは亡命し、その従弟であるアブデュルメジト2世がカリフに就任しますが、トルコ共和国が建国された翌年、1924年に廃位されます。オスマン王家は国外追放に処され、600年続いた帝国はここに終焉を迎えました。

現在のところ、イスラム世界で承認された最後のカリフ。追放後のアブデュルメジトは、スイス、そしてフランスで生涯を過ごし、終生トルコに戻ることはなかった。オスマン王家の人間がトルコ入国を許可されるようになるのは、1974年のことである。

8.まとめ

旧オスマン領から独立した国はトルコ共和国を含め20か国にものぼり、バルカン、中東、アフリカの歴史を考えるうえで、オスマン帝国は非常に重要な要素になります。また、その政治的・経済的影響力はヨーロッパ諸国にも及んでおり、近世・近代のヨーロッパ史を考えるうえでも、欠かせない存在です。さらに、オスマン帝国がその寛容性によって、多民族・多宗教を緩やかに統合し、共存させていたという歴史は、世界各地で起きている民族・宗教紛争を考えるうえで、なにか参考になるのではないでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?