【ビザンツ帝国の歴史6】イコンをめぐる論争~イコノクラスム~

こんにちは、ニコライです。今回は【ビザンツ帝国の歴史】の第6回目です!

前回は、イスラム勢力をはじめ様々な異民族からの侵攻を受け、存亡の危機に陥った7世紀の帝国ついて見てきました。この危機の時代を経て、ローマ帝国は古代とは全く異なる姿、すなわち中世のビザンツ帝国へと変貌します。

危機を脱した8世紀前半の帝国では、激しい神学論争が始まりました。それは、キリストや聖母マリア、聖人などの姿を描いた「イコン(聖画像)」をめぐる論争です。帝国はイコン擁護派とイコン禁止派に二分され、100年間もの間対立が続きました。今回は、8世紀から9世紀前半にかけてビザンツ帝国で行われたイコン破壊運動の実像について見ていきます。

1.イコン崇敬

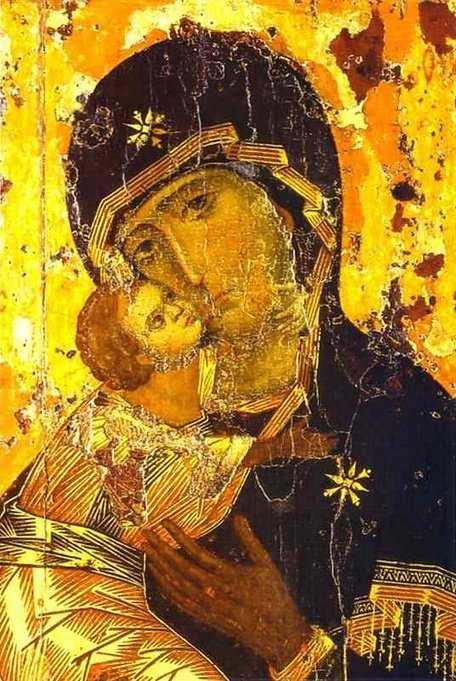

現在の正教会では、イコン(ギリシャ語ではエイコン)は欠かせないものとなっています。それは単なる肖像画ではなく、描かれた人物の本質を何らかの形で取り込んでおり、イコンに対する崇拝や祈りは描かれた人物の原像に通じると信じられてきました。そのため、信徒は祈りを捧げることで、聖なる人物との個人的な霊的に交わることができるとされており、イコンは教会だけでなく信徒の家庭にも備えられています。

生神女(正教用語で聖母マリアのこと)は最も好まれてきたイコンのモチーフのひとつで、福音史家ルカがマリアとイエスを前にして描いた写実画であるとされている。

こうしたイコン崇敬は、6世紀にはかなり浸透していました。帝都の聖ソフィア大聖堂から地方の聖堂まで、教会はモザイク画、フレスコ画、板絵などの様々な図像で飾られるようになっていました。また、民衆の間では、枯れた井戸から水を湧き上がらせたなどといった、イコンによる奇跡のお話が広まっており、イコンそのものが崇拝の対象になりつつありました。

イコンの力を信じたのは、皇帝たちもまた同じです。皇帝はその加護に期待し、戦場にイコンを持参したり、包囲戦の際は城壁にイコンを掲げたりしました。692年に開催されたトゥルロ公会議で、イエスを「人の姿」で描くことが決定されると、皇帝たちは自らの権威を高めるために、自身の肖像の反対面にキリストの姿が刻まれた金貨を発行するようになりました。

片面には皇帝の肖像(右)、もう片面にはイエスの姿(左)が刻まれている。イエスの像を刻むことは、皇帝が「神の代理人」であることを人々に示すために行われた。

By Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56490815

2.「描けない神」と「描ける神」

一方で、イコンに否定的態度をとり、それを禁止しようとするキリスト教徒も存在していました。彼らの主張は、イコン崇敬は聖書で禁止されている偶像崇拝にあたるというものでした。確かに有名なモーセの十戒には、「神の像を造り、それらに向かってひれ伏したり、それらに仕えてはならない」と明白に書かれています。一神教において神とは全知全能、人間が近寄りがたい超越的存在であり、その神を描くことは不可能であり、また描くこと自体が神に対する冒涜であると考えられていたのです。

しかし、キリスト教が普及する以前の古代地中海世界の神々は違いました。彼らは人間と同じ姿をして、同じように喜怒哀楽があり、不死であること以外は人間とそれほど変わらない存在であり、神々の姿を彫刻して礼拝することが当たり前のように行われていました。神々や皇帝の像で飾られた町で暮らし、神像を祀る祭壇に拝んでいた人々は、キリスト教が国教化すると、古の神々の代わりにイエスやマリアの像を拝むようになったのです。

イコンの原型は古代の神々の肖像にあり、イエス・キリストはゼウスを、聖母マリアはエジプトの女神イシスをモデルとしていると言われている。

教会側もイコンが布教に有効なものであることに気が付いていました。当時は文字が読める人が稀であり、目で見てわかる図像は聖書の内容を広めるために重宝されたのです。そのため、イコンを擁護する人々は、イエスの神性は表現不可能であるが、受肉して人となった人性を描くことは可能であるという理屈で、イコン崇敬を正当化しようとしました。

キリスト教徒でありながら、カリフの宮廷で高官を務め、後にイェルサレム近郊のマル・サバ修道院に入った。彼が730年代に著したイコン崇敬擁護論は、イコン崇敬の正当化に大きな役割を果たした。

3.レオン3世とイコノクラスムの開始

イコンをめぐる論争が過熱するきっかけとなったのが、イスラム勢力を退け、帝国を危機の時代から救った皇帝レオン3世です。この勇猛な獅子皇帝は、イコン崇敬の弊害を訴えたナコレイアのコンスタンティノスとクラウディオポリスのトマスという二人の主教の意見に共感し、726年、帝都の大宮殿の青銅門に描かれたイエスのイコンを撤去するように命じました。帝はさらに宮殿中のイコンを撤去し、730年には、これに反対するゲルマノスを総主教から解任しました。これがイコノクラスム(イコン破壊運動)の始まりです。

エーゲ海に浮かぶ火山島。726年の大噴火によって、大量の火山灰と軽石をエーゲ海中に降らせた。レオン3世はこれを偶像崇拝に対する神の怒りだと思い、イコノクラスムに踏み切ったと伝えられる。

By Simm - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7258104

年代記の記述から、レオン3世はイコン擁護派に激しい弾圧を加えたと信じられてきました。しかし、現在ではそれらの記述はイコン擁護派による脚色の可能性が高いと考えられており、実際は個人的な範囲でイコンを取り除いただけではないかとされています。ともあれ、イコンに否定的な皇帝であったのは確かなようです。

では、なぜレオン3世がイコンに否定的だったのか。偶像崇拝を徹底的に拒否するイスラムの影響だとか、イコン崇敬になじみのないシリアの出身だったからとか、あるいはイスラム軍との戦いでイコンが何の力も発揮しないことがわかったからとか、様々な説がありますが実はよくわかっていません。

ただ、彼が公布した『ユスティニアヌス法典』の縮約改訂版である『エクロゲー』の中からは、死刑の廃止、同性愛の厳罰化、離婚の原則禁止など聖書の記述に忠実にあろうとする姿勢が読み取れるため、イコン崇敬に関しても神の教えにストイックに向き合おうとしたのではないかと思います。

4.「糞」皇帝・コンスタンティノス5世

レオン3世のイコンに対する姿勢は、息子のコンスタンティノス5世にも引き継がれました。しかも、コンスタンティノスは父よりも徹底的であり、政策的に「偶像崇拝」を禁止し、宗教生活からイコンを取り除こうとしたのです。754年、コンスタンティノスによってヒエレイア宮殿で開催された公会議では、イコン崇敬やそれを擁護する人々を非難することが決議され、イコン崇敬やイコンの製作は厳罰の対象となりました。

しかし、コンスタンティノスも全面的なイコンの破壊を行ったわけではなく、教会の修復時にイコンを撤去した程度でした。イコン擁護派の牙城だった修道院に対する大規模な弾圧を行ったこともありましたが、それに関しても修道士たちが政権転覆の陰謀に関わっていた可能性が指摘されており、イコン崇敬だけが原因だったわけではなさそうです。

教会のアプシス(至聖所)には、もともとは聖母とキリストが描かれていたらしいが、8世紀の修復によって十字架が描かれるのみとなった。

コンスタンティノスは帝都の水道施設を150年ぶりに全面修復し、イスラムやブルガリアとの戦いで勝利を飾るなど、様々な功績を遺した優秀な皇帝でした。しかし、こうした反イコン政策のために、その評判はすこぶる悪くなってしまいました。年代記では、新生児のとき、洗礼を受ける際に洗礼盤に大便をしたという話が伝えられ、「コプロニュモス」(ギリシャ語で「糞」)という渾名がつけられてしまいます。また、後にイコン擁護派が勝利すると、その遺体は埋葬されていた聖使徒教会から運び出され、広場で焼かれてしまいました。

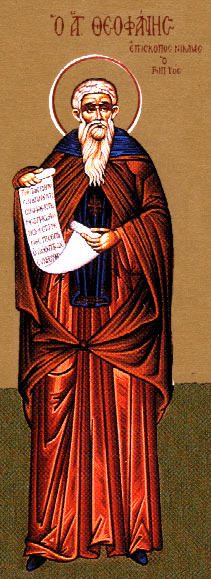

8世紀半ばから9世紀初頭における帝国の歴史を伝えるほとんど唯一の歴史書である『テオファネス年代記』を著した修道士。自身がイコン擁護派であったことから、レオン3世やコンスタンティノス5世に関しては蛇蝎のごとく嫌悪する記述を残している。

5.第2回ニカイア公会議

次代レオン4世もイコン禁止政策を継承しましたが、780年に彼が30歳で急死すると事態は一変することになります。皇帝の遺児コンスタンティノス6世がまだ10歳であったため、母親であるエイレネが摂政となりましたが、彼女は夫の生前から隠れてイコンに祈りを捧げていた擁護派だったのです。

素性についてはアテネ出身ということ以外わかっていない。並外れた権力欲の持ち主であり、後に息子の目を潰して自らが皇帝に即位し、ローマ帝国史上初の女帝となる。

By Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112958479

785年、エイレネはローマ教皇ハドリアヌス1世に書簡を送り、公会議の開催を呼びかけました。実はイコン破壊派の声は帝国内で高かっただけであり、ローマ教会だけでなく、イスラムの支配下にあったアレクサンドリア、アンティオキア、イェルサレムの教会でさえ、イコノクラスムを非難していたのです。

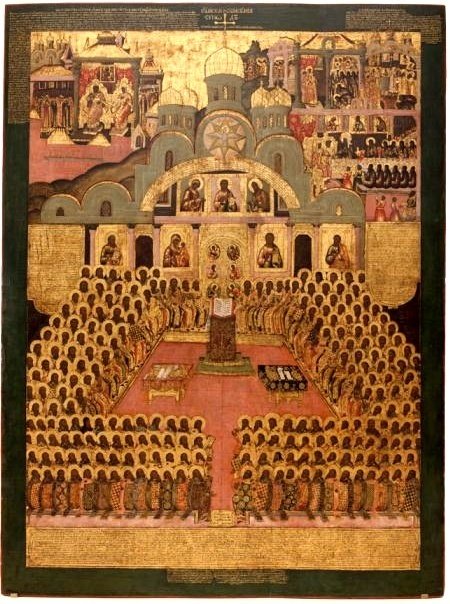

786年、エイレネは帝都の聖使徒教会に各教会の代表を集め、公会議を開催しますが、反エイレネ派の兵士たちが妨害したため、失敗します。これを受け、エイレネはイスラムの侵入を口実に彼らを東方へ派遣し、その間に帝都ではなくニカイアで、再び公会議を開催します。この第2回ニカイア公会議(第7回全地公会議)では、754年のヒエレイア公会議の決議は無効とされ、イコン破壊派は異端、イコン崇敬が正統とされました。

公会議では、ダマスカスのヨハネスイコン擁護論の内容が検討され、さらに、イコン崇敬が何世紀にもわたるキリスト教の伝統であることが確認された。

6.最後のイコノクラスム

こうしてイコン崇敬は復活し、撤去されていたイコンも元の場所に戻されました。しかし、その30年後、再び禁止されるようになります。

第2次イコノクラスムを開始したのは、皇帝レオン5世です。ブルガリアとの戦争で相次いで敗北したレオンは、武勲赫々たるコンスタンティノス5世にあやかろうとしました。帝はコンスタンティノスの政策をなぞるように、第2回ニカイア公会議の決定を無効とし、逆にヒエレイア公会議の決議を復活させ、再びイコン崇敬を禁止したのです。彼の路線は盟友ミカエル2世、その息子テオフィロスに受け継がれることとなりますが、この時期に行われたイコン破壊の実態はほとんど不明であり、反対する聖職者たちに対しても追放処分程度で済ませています。

842年、テオフィロスが死去すると、その遺児ミカエル3世がわずか2歳であったことから、母親のテオドラが摂政となります。このテオドラは、夫に内緒でイコンを隠し持っていた擁護派で、翌43年に帝都で公会議を開催し、イコン崇敬の復活を宣言しました。奇しくも最初と同じく、摂政となった女性統治者によって、イコノクラスムは終焉したのです。

聖母子像の左にいるのがテオドラとミカエル3世

今回の決定は最終的なものとなり、これ以降、イコン破壊派は姿を消しました。イコン崇敬が正統な信仰となったことを記念して、現在でも正教会では大斎の第1日曜日が「正教勝利の日」という祝日とされています。

7.まとめ

すでに何度か言及しましたが、イコノクラスムの歴史を見るときの最大の注意点は、その記録の偏りにあります。最終的に勝利したイコン擁護派は、イコン破壊派の著述を徹底的に焼却処分してしまったため、イコン破壊派が本当は何を目指していたのか、イコノクラスムの被害の規模や実態はどの程度のものなのか、ほとんどわからなくなってしまっています。そのため、イコノクラスムとは、論争終結後にイコン擁護派が創り上げたでっち上げであるという大胆な説を唱える研究者もいるほどです。

確かなのは、このときにイコン崇拝が正統とされたことは、その後の正教信仰のあり方を決定づけたということです。これ以降、ビザンツ帝国では独自のイコン文化が発展し、優れたモザイク画のイコンが次々に誕生しました。イコン文化は同じ正教圏であるロシアやブルガリア、ルーマニアなどに受け継がれていき、冒頭でも触れましたが、イコンのない正教会は現在ではありえないものとなっています。歴史にIFはありえませんが、もしイコン破壊派が勝利していたら、これらの地域の文化は現在とは全く異なるものになっていたかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

◆◆◆◆◆

前回

前回

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?