【読んだ】奇跡のフォント

おすすめ度 ★★★☆☆

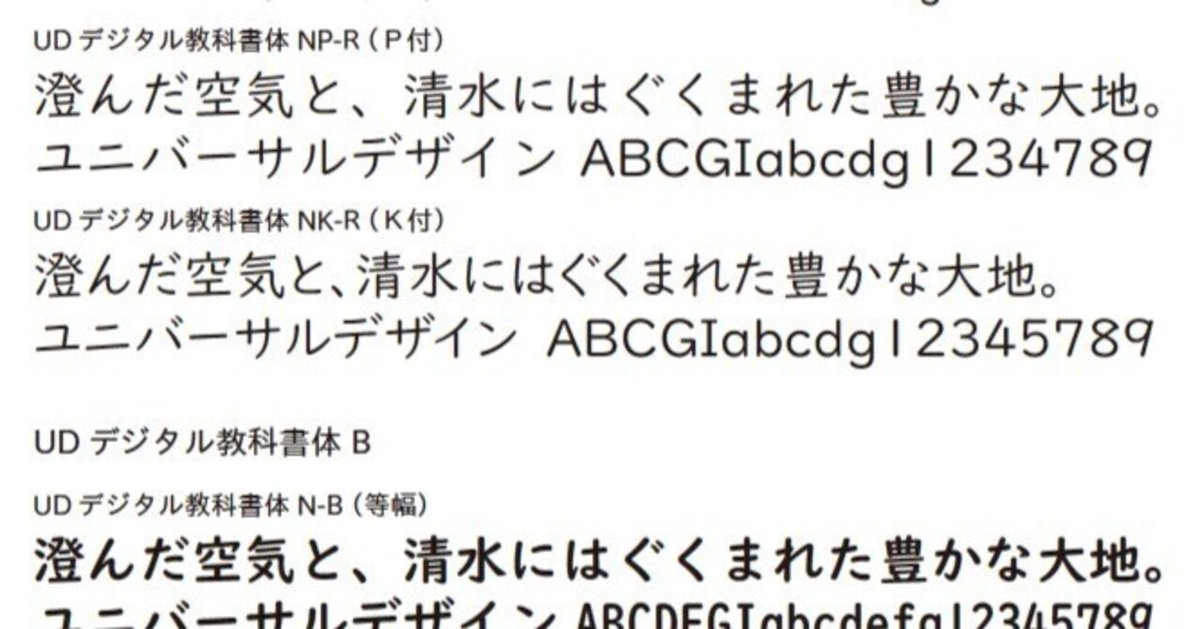

文字の読み書きが困難な子どものためにつくられた、読みやすいフォント「UDデジタル教科書体」が生まれるまでの物語。

著者の高田裕美さんは書体デザイナー。

専門的でボリューム大

話は、著者が大学時代から始まり、書体デザイナーになり、UD=ユニバーサルデザインに出会い、フォントを作るまでが詳しく描かれている。

アナログ時代のフォントづくりが、こんなにもアナログなんて、、、いやアナログ時代だから当たり前なんだけど、驚いてしまう。

全体的に結構なボリュームがあり、フォントデザインの専門的な話もかなり多いので、ついていくのが難しい部分もある。

この本は、美術畑の母がおすすめしてくれたのだけど、疎い私は専門的なところは飛ばし読みした(ごめんお母さん)。

ディスクレシアの理解深まる

一方で、読み書き障害や感覚過敏に関する部分は、非常に興味深かった。

読み書きに障害があると一口に言っても、これほど多様なパターンがあるなんて知らなかった。

ぼやけて読めない子、目が上手く動かせない子、紙が眩しくて見えない子、形がうまく捉えられない子、文字から意味が認識できない子…

視覚過敏がある子どもは、明朝体の「はね」や「はらい」の先端に恐怖や痛みを感じることがあるという。

明朝体を長時間読むと吐き気や発熱を引き起こすなんてこともあるらしい。

最近はディスレクシアという言葉もSNSなどでだいぶ認知度が上がっているけど、学校現場で適切な対応ができているとはとても言えない。

それについても言及されている。

ディスクレシアの研究や対策は日本では30年遅れていて、その理由は個別の対応を現場がするしかない(先生の負担が増える)という仕組みにあるという。

進んでいる国ではディスレクシアの人数によって予算配分をかえ、サポートを充実させているそうだ。すごい。

日本でそれができる未来が、想像できない……

多様性とは

ユニバーサルデザインは、誰ひとり取り残されないことを目指しているけれど、著者も全ての子たちが読めるようになる「奇跡のフォント」は存在しない、と言っている。(タイトルの「奇跡」の理由は別にある)

他のフォントを選んでもいいし、ICTや音声読み上げ機能など、使えるものをつかって学びの障害を軽減できればいい、と著者は言う。

社会や人の意識が変われば、今障害と言われているものが障害でなくなる。

著者は、多様性を認める社会についても言及する。

多様性とは、社会にいる個々人の考え方や価値観を尊重して認め合うことだと思います。

しかし私は「はたしていろいろな『選択肢を用意しただけ』で、そのような社会が実現するのだろうか」と疑問に感じることもあります。

「自分はこれが好きだから、他の人が何を選んでも関係ない」

「あなたが何を好んで使いやすいと言うかは勝手だけど、自分の知ったことではない」

「あなたのことは口を出さないから、自分のことも何も言うな」

これは本当に多様性でしょうか。

互いに認めあっている社会だと言えるでしょうか。(中略)

むしろ「多様性」という言葉が、弱者への無関心を肯定する便利な隠れ蓑になってしまうのではないか。

全員が平行線のまま、他者と交わらずに進んでいるだけではないかとも思うのです。

多様性は、弱者への無関心を肯定する隠れ蓑。

確かに都合良く使われている場面があると薄々感じていたけど、こうして言語化されるとハッとする。

じゃあ多様性とは何なのか?

難しく考える必要はなくて、著者は「誰かが困っているときに、自分ができることをする」ことが大事じゃないかという。

フォントという限定的な世界で著者がしたように、自分のできることで誰かの困りごとを解決できるかもしれない。

そう考えて他者と交わったり、歩み寄ることが多様性ある社会につながるんじゃないだろうか。

結局のところ、一部のすごい人達がユニバーサルデザインのために頑張る=選択肢を用意する、だけでは足りなくて、誰もがユニバーサルデザイン的な意識を持つことが大切だということだ。

何かわかりやすいことができなくてもいい、日々の生活に意識を取り込むだけでも、まずはやってみようと思う。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?