withコロナ時代の光環境 ~自然を取り入れ、可変/パーソナルに呼応する照明とは?~

加藤元紀、谷口洋平

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

コロナ禍の状況で在宅勤務が常態化して久しいですが、自宅で過ごしていると窓から入る陽ざしで季節の移ろいをふと感じたり、日光の明るさに応じて照明の明るさを変えてみたり、オフィスにいるときよりも身の回りの環境を意識するようになった気がします。このように私たちの暮らす空間の光環境は、仕事の効率だけでなく、快適で豊かな生活に少なからず影響を及ぼしているといえます。

オフィスの光環境に着目すると感染症対策として有効な「低密度化」「分散化」が図れることや、ABW(Activity Based Working)のようなワーカー個人の働き方が非固定的で選択可能なものへと、求められる環境が変化しつつあるといえます。ここでは、個人の自由な働き方に寄り添い、フィットする、新しいオフィス空間の光環境について考えてみたいと思います。

可変性のある光環境

従来オフィス空間に求められる性能として、その環境の「可変性」が重視されてきました。現在のオフィスに広く普及している「システム天井」はオフィスにおける可変性を具現化した例といえます。グリッド状に配されたTバーと呼ばれる吊り材に岩面吸音板や照明器具などの天井部材をモジュール化して設置したものです。会議室や個室をオフィスの一角に設ける際など間仕切りの設定が容易で、照明器具の移動もグリッド単位でできるという点が優れた特徴です。

図1 システム天井のオフィス空間

しかしながら、光環境としては照度、光色(色温度)ともに画一的になることは否めませんし、オフィス内にカフェテリアなどのカジュアルなスペースを設ける際には、空間イメージを変えるため照明器具の撤去・変更工事を行うこともよくあり、経済性・環境性の面で課題がありました。

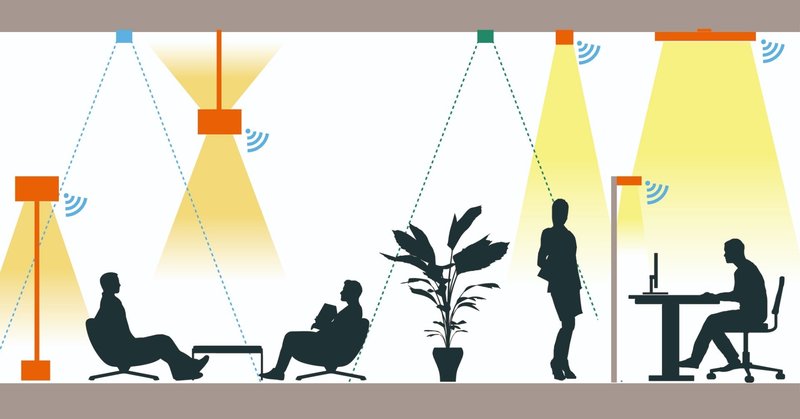

この課題を解決するオフィス照明システムとしてアダプタブルライティング(※1)を紹介したいと思います。アダプタブルライティングとは、ライティングレールに設置する照明器具に無線制御システムを組み込んだものです。ライティングレールには照明器具を自由に設置可能なため、住まい手が空間イメージに合せて照明器具を簡単に付け替えることができます。また、無線制御システムによりワーカー個人のスマートデバイスから照度や点滅区分を照明器具単位やグループ単位で簡単に変更可能なため、フレキシブル性はもちろんのことワーカー満足度の向上も期待できます。

※1:村田製作所、山田照明との共同開発

図2 アダプタブルライティング

パーソナルに呼応する光環境

この照明システムをより個人の働き方に寄り添う形にする提案として、位置情報センシングの活用を考えてみたいと思います。

位置情報センシングで代表的なのは、スマートデバイスが発信するBLE(Bluetooth Low Energy)信号を検出して、デバイスの持ち主のいる場所をセンシングする技術です。

この位置情報と照明制御システムがリアルタイムに連動することで、例えば個人作業用のブースを利用する場合、ブースに入室した際にいつも自分が設定している明るさに自動で調整されてすぐに作業に取り掛かれる、ということが可能になります。ここでは個人に対してインタラクティブに働きかける照明環境が実現できると考えられます。

図3 パーソナルに呼応する光環境イメージ

自然とのつながりを感じる光環境

ここまでは個人の作業域に対する光環境について考えてきましたが、空間全体に対する光環境についても考えてみたいと思います。

withコロナ時代においては、たとえ十分に感染症対策が取られたオフィスであっても、閉鎖的な空間で作業していると閉塞感により精神的なマイナス要素を感じ、その結果として本来のパフォーマンスを充分に発揮できないことが考えられるのではないでしょうか。

それを改善するために、日本家屋に象徴されるような屋外や自然とのつながりを感じることができる開放的な光環境をオフィス空間に提供する手法を紹介したいと思います。一般的なオフィスにおいても外を見ることは可能ですが、室内と屋外は窓で区切られており、その窓によって明確に外部空間との隔たりを感じることでしょう。この感覚を生じさせる要素の一つに、室外と室内の明るさが大きく異なることが挙げられます。そこで、例えばここに日本家屋の縁側のようなバッファ空間を挟むことにより、屋外からの自然光が十分に取り込まれた中間領域が設定できます(図4)。その結果、屋外→バッファ空間→室内、において明るさの変化にグラデーションが生まれ、屋外と室内の間にある明るさの断絶を解消して、連続した光環境とする効果が得られます(図5)。「低密度化」「分散化」で得られた余剰スペースをこのような空間に割り当て、明るいコミュニケーションスペースとすることも可能ではないでしょうか。

図4 バッファ空間の例

図5 一般的な空間(左)とバッファ空間を設けた空間(右)の明るさ変化のイメージ

また、トップライトを設けることによって、季節や時間の移ろいを感じさせ、空間の開放性を高めることが可能となります。このとき直射光を拡散する装置を併用することで、木漏れ日のようなゆらぎのある自然採光を行なうことも可能となるでしょう。

図6 人工的な木漏れ日イメージ

おわりに

withコロナに求められるオフィスの光環境として、「可変性」「パーソナル」「自然とのつながり」をキーワードとしたアイデアをご紹介しました。オフィス環境に限らず、ひとつひとつの空間にあった光環境の提案を行い、豊かな明るさの空間体験を実現していきたいと思います。

加藤 元紀

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

アソシエイト

オフィス、銀行本店、データセンター、宿泊施設、複合再開発、アジア・中東・欧州の多用途にわたる海外プロジェクトなどを担当。照明デザイン賞、照明普及賞などを受賞。

谷口 洋平

日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ

アソシエイト

オフィス、複合再開発、宿泊施設、病院、銀行本店、DHCプラントなどを幅広く担当。照明普及賞受賞。KANDA SQUAREにて国内初の電力インフラを利用した非常電源供給「プレミアムグリッドサービス」を実現。

図4 行船公園 源心庵

図6 マテリアルハウス

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?