世界中の半径30kmの世界を楽しみ尽くすことこそが、世界を変えると思う

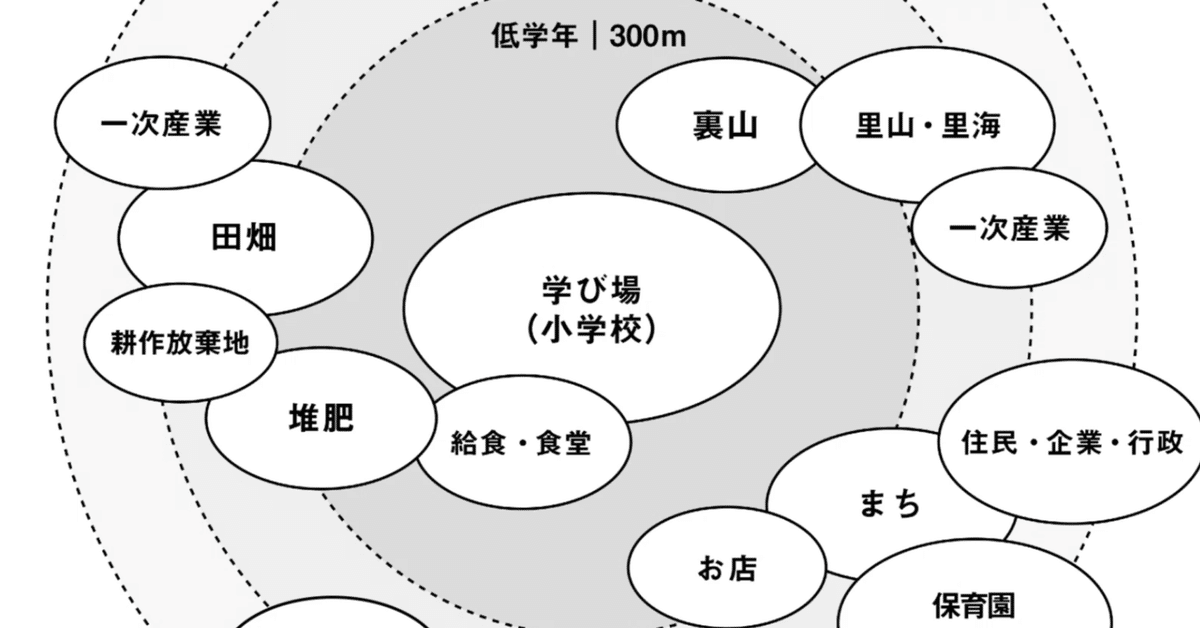

新留小学校では、「学校は、地域という大きな生態系の一部であり、ハブである」という視点から、地域に暮らす人たちと共に学びの環境をつくっていきます。

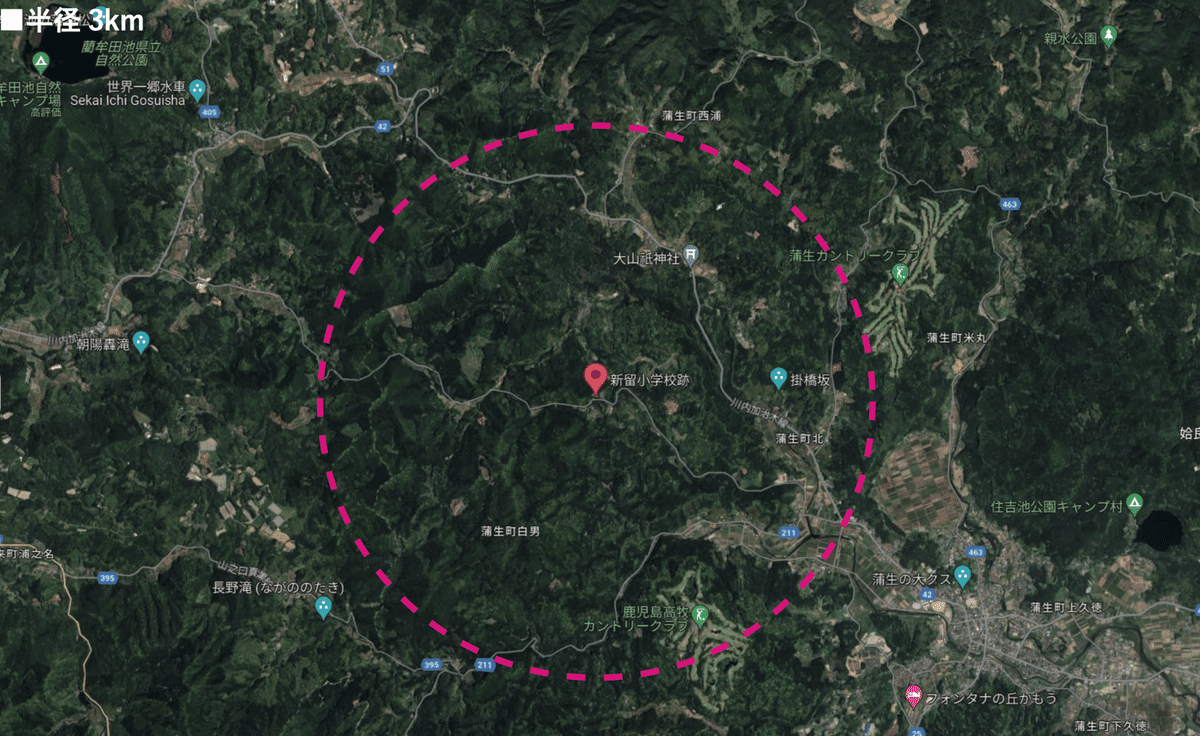

その時に大事にしたいのが、小学校を真ん中に、「半径300m」「半径3km」「半径30km」の世界へと深くダイブしていくこと。

300mは、子どもの足で5〜10分くらい。道草を食いながらいけば30分くらい。

3kmは、自転車で10〜15分くらい。道草を食いながらいけば30分くらい。

30kmは、自動車で30〜40分くらい。

日常で行ける範囲は、概ねこのくらいではないでしょうか。

決して厳密なものではなくて、実際は300mでも500mでもよいのですが、「3」という数字が揃うと縁起が良さそうなので!目安としてこの3つの距離を置いてみています。

例えば、低学年では半径300m、中学年では半径3km、高学年では半径30km、そしてさらに広い世界へと学びの舞台を広げていくことも想像できます。

新留小学校の半径30km圏内

では、新留小学校の周りを探検してみましょう。

[半径300m圏内]

新留小学校の位置する場所は、いわゆる田舎!

校舎の近くにある小さな集落には、約30世帯(60人)ほどの人たちが暮らしています。

高齢化は進んでいますが、とにかく皆さん元気。新留小学校を再び開校したいということをお話した際には、とても喜んでいただききました。

校歌「新留の歌」を歌ってくださったり、山菜のとり方や煮しめづくりを教えてくださったり。

この集落に暮らす一人ひとりの土着の叡智、そして長い時間の中で受け継いできた文化から学ばせていただくことは、新たな小学校の土台になっていくと実感しています。

学校裏手には広大な森林公園があり、ここも校庭の延長となりそうです。

筍やゼンマイ、ワラビなどの山菜や、栗やスモモといった多種多様な植生であふれており、リアルな「エディブルスクールヤード」でもあります。

徒歩すぐにある新留地区公民館は、日常的な地域の憩いの場であり、ハレの日には運動会やお祭りの場にもなります。

「森の学校楠学園」さんという素敵なオルタナティブスクールも徒歩圏内にあり、一帯に学び場としての豊かな土壌が育まれています。

[半径3km圏内]

3km(〜5km)ほど広げてみると、姶良市蒲生町の中心市街地へとたどり着きます。

人口7,000人ほどの蒲生町の中心地には、武家屋敷群が今でも残っていたり、樹齢約1,600年ほどの日本一の楠の木があったり、伝統的に竹細工の文化が紡がれてきていたり。

飲食店をはじめ、地元でとれた野菜や果物が並ぶ産直市場や、ホテル、天然温泉まで、商業も生き生きとしています。

給食の食材を仕入れたり、校舎を飛び出してまちが教室になることも増えていきそうです。

エリアの面積の大半は森林で、「メアサ杉(蒲生杉)」は建材としてその美しさが評価されているといいます。

こうした域内の森林資源は、学校自体の建築や、小学校の学びの素材として、さらには子育て世帯をはじめ地域に暮らしたい人のための住宅の建材としても、活かしていけそうです。

[半径30km圏内]

30kmまで広がると、姶良市の中心市街地はもちろん、隣接する中核都市の鹿児島市、空港のある霧島市も入ってきます。

共同代表の古川が運営するそらのまちほいくえん(鹿児島市)、ひより保育園(霧島市)もこの範囲です。

新留小学校に通う子どもたちは、物理的にはこの圏内が目安となってきそうです。

錦江湾や桜島(火山)といったダイナミックな自然環境も含め、エリア全体が遊びと学びの舞台となっていくことでしょう。

こうした地域との関わりの深さが、そのまま学びの深さへとつながっていくと考えています。

地図上の世界と、生きる世界

ところで、「世界」という言葉を聞いた時、どんなことを想像するでしょうか?

アメリカ、中国、ベトナム…「地図上の世界」をイメージする場合が多いのではないでしょうか。

これに対して、元々「世界」とは「生きる世界」を指していたと、以前長野の山奥で哲学者・内山節さんから伺いました。

「生きる世界」は、自分たちが暮らす身近な世界のこと。身体感覚とともにある世界といってもよいかもしれません。

これは自分だけの世界ではなくコミュニティが共有しているものでもあるため、「関係の世界」といってもよく、自然や他者との関係、そこから生まれた文化や歴史をも内包します。

そこでは、様々な要素を分断せずに全てひっくるめて初めて世界が成り立ってくる。

共同体が個人(Individual)に分割されていく過程で、「世界」は、次第に「地図上の世界」となっていきました。

(関連して、「社会」「自然」「人々」といった言葉も、明治以降に海外から輸入された概念を日本語化したものといいます)

ものごとを語ったり参加する時に、「地図上の世界」のままだと、

・なかなか自分ごとになりきらない(身近に感じない)

・様々な要素に分割されることで全体性が遠のいていき、問題も解決されにくい

状態に入っていってしまうことも想像できます。

150人の多様性

「ふつうの小学校」のチームで議論していることの一つに「150人の多様性」があります。自分を起点にした150人の中にいかに多様な人々が入るか。

150人という数字は、イギリスの人類学者ロビン・ダンバー氏にちなんで「ダンバー数」と呼ばれています。

地域によらず狩猟採集民の平均的な村の規模は約150人であるといい、これは、顔と名前が一致する人数、身体感覚を通じて信頼できる仲間の上限、コミュニティのちょうどよいサイズ、の目安と考えられています。

このような関係性は、「社会関係資本」「ソーシャルキャピタル」ともいえます。

では、小学校という学び場が、一人ひとりにとっての150人と出会いつながる役割を担うというのはどうでしょうか?

同じ学校に通う同級生や異学年、教職員をはじめ学校に関わる人、そして半径300m圏内に暮らす人や、半径30km圏内で関係する人。域外からも継続的に関わりを持ちはじめる人。

日本は単一民族だし、田舎は同質性が高そうだから、多様性は低いのでは?という指摘もあるかもしれません。

一方で、自分自身も田舎に住んで10年が経ちましたが、解像度をぐっと上げて「生きる世界」に目を向けてみると、その限りない多様性を実感します。

グローバル化が叫ばれている現代だからこそ、顔の見える足元のコミュニティとしっかりと繋がり、深く広く根を張ること、目の前の多様な人と丁寧にコミュニケーションをとることを大切に。

こうした部分が土台にあるからこそ、他者や自然、さらには他の世界への想像力を遠方や抽象的なところまで拡大していけるのではないかと考えています。

世界中の半径30kmの世界

「ふつうの小学校」プロジェクトは、鹿児島の小さなまちから、全国各地の学校や地域へと波及するプロジェクトを目指しています。

日本全国津々浦々どこに行っても、一つとして同じものなどない、その土地の人や風土が織りなす「生きる世界」があるはずです。

学び場を軸に、その豊かさや多様さを再発見しながら、紡ぎ直していくことができたら。

学びも、暮らしも、文化も、経済も、さらに生き生きとしてくるのではないでしょうか。

そのムーブメントは日本という国にとどまるものでもなく、世界中へと広がっていったならば、現存する様々な社会課題も溶けていくかもしれません。

何よりも、多様性あふれる「世界中の半径30kmの世界」を楽しめるなんて、どんなエンターテイメントよりも刺激的な気がしてきます。

この小学校プロジェクトが世の中に問いかけていくべきメッセージは、「世界中の半径30kmの世界を楽しみ尽くすことこそが、世界を変える」といっても過言ではないかもしれません。

皆さんの暮らすまちの半径300m、3km、30kmには、どんな世界が広がっていますか?

★挑戦中!クラウドファンディングはこちらから↓

ぜひ応援してください!

過去の記事もぜひチェックしてください!❤️とシェア待ってます!

第1回:「ふつうの学校」作ります。設立趣意のようなもの

第2回:「小学校」の概念を見つめ直してみる

第3回:食とことば とは

第4回:ランチルームとライブラリーの可能性

第5回:学び場を軸にした幸福度の高い地域デザイン〜保育園編〜

第6回:学び場を軸にした幸福度の高い地域デザイン〜小学校編〜

第7回:「ふつう」という言葉のこそばゆい感 〜これであなたもふつう通!〜

第8回:ご存知ですか、教育基本法?

第9回:小学校とは地域にとってどういう役割の装置か?

第10回:【インタビュー】なぜ、このドキュメンタリーを撮るのか

第11回:「これが教育の未来だ」というコンセプトを手放してみてもいいのかもしれない

第12回 まちづくりは人づくりから

第13回:ことばによって世界の解像度を高めよ 〜国語の先生との対話から〜

第14回:早期外国語教育は必要か?

第15回:子どもたちの「やりたい!」を実現できる学校を、地域とともに創る

第16回:世界中の半径30kmの世界を楽しみ尽くすことこそが、世界を変える(今回の記事)

第17回:学校をめぐる地の巨人たちのお話〜イリイチ、ピアジェ、ヴィゴツキーなど

第18回:コンヴィヴィアリティ、イリイチの脱学校から

第19回:これまでのプロジェクト「森山ビレッジ」

第20回:現役中学生たちの、理想の小学校

第21回:理事紹介1・このプロジェクトにかける思い

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?