MY PARK STORY | 100人の公園論:自分たちの手でつくる公園。ローカルとパブリックが交差した先に生まれる未来 -Episode4 小杉昌巳氏(たつみや文具店/R-F SKATE 店主)

魅力的な生き方をしている人は、"自分にとっての公園(MY PARK)"と呼べるような居場所を持っているのではないか?という仮説のもと、人生と公園の関係性を、多種多様な100人との対談を通して深掘りするMY PARK STORY。

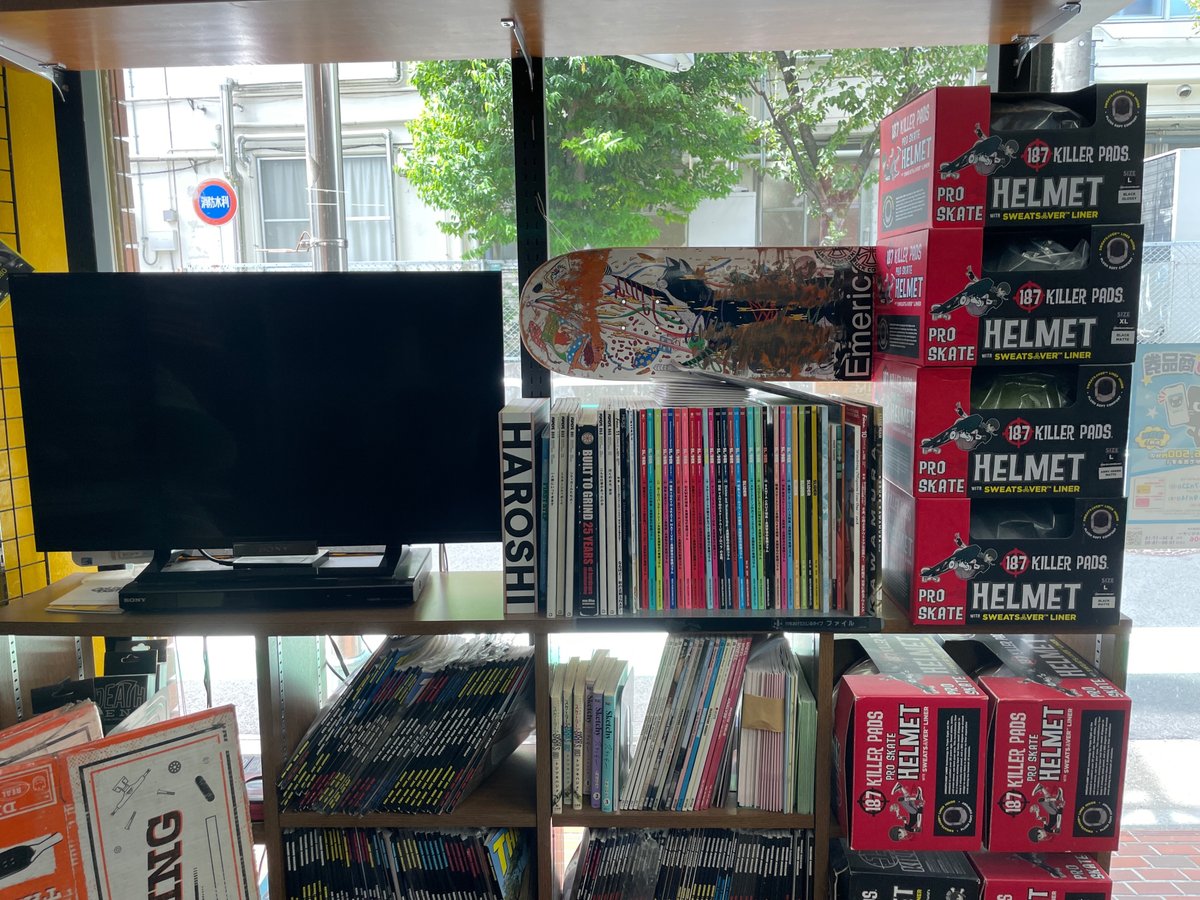

今回は、目黒区八雲で、文具とスケートボードを同じ空間で扱う少し変わったお店「たつみや文具店」の小杉昌巳さんに話を聞きました。

小杉さんはたつみやの3代目。農作業着などを扱う洋品店から始まり、文具店、スケートショップと、時代のニーズに合わせてその形を柔軟に変え続けてきました。八雲小学校の向かいの店舗には、文具を買いにくるお母さん、スケートボードを新調しに来た親子やお店がサポートするライダーなど、多様な人の風景が広がります。駒沢公園に通い続け、今では「スケボーの聖地」とも呼ばれるスケートパークも小杉さんたち地元の"ローカル"の尽力で作られました。地域で眉をしかめられることも多いスケーターが、まちとどのように関わり、まちの未来をどう考えているのか、話を聞きました。

小杉昌巳(たつみや文具店/RF-SKATE 店主)

東京都目黒区出身。4人兄弟の3男として生まれ、21才の時に家業のたつみや文具店で働き始める。時代の流れで文具の売上に陰りが見え始めたのをきっかけに、自身の趣味であったスケートボードを店の一角で売り始め、当時はまだ珍しかったオンラインストア(RF-SKATE)も独学で開設。最近は、スケートボードの自作も開始した。駒沢公園に30年通い続ける"ローカル"のスケーターで、今も時間があればスケートパークに滑りに行く。

やりたいことが見つからなかった10代。そして、スケートとの出会い。

渡辺:たつみやさんは、店の半分が文房具店、半分がスケートショップという、知る人ぞ知るお店で、前を通りかかると小学生から大人まで世代を超えた人が集まっているのを目にしていたので、どんな方がお店をやられているのか気になっていました。周りの友人にも「こんな場所が近所にあるんだよ」とよく話していたので、今日はお話を聞けるのを楽しみにしてきました。

小杉:こちらこそよろしくお願いします。

渡辺:小杉さんはたつみやの3代目と聞いていますが、まずはお店を継がれるまでの経緯を教えていただけますか?

小杉:目黒区の八雲で生まれ育って、高校を出た後、3〜4年ほどアルバイトをしながらフラフラとしていました。私は4人兄弟の3番目なのですが、兄たちは大学を出て青年海外協力隊に行ったり、就職をしていたのですが、自分にはやりたいことがしっかり見えなかったんですね。

家業が文房具屋をしていて、当時は父と祖母が営んでいたのですが、祖母も高齢だったので、車を運転して文房具の注文を取りに行くのを手伝い始めたのがきっかけです。今思うと、小学生の頃に忘れ物をすると、学校が目の前なので裏の窓から親を呼んで持ってきてもらうのですが、父の働く姿が見えた時に、なんかいいな、と思っていたのは覚えています。何となく将来店を継いでもいいと思っていたのかも知れません。

渡辺:小学生の時のそのお話は光景が目に浮かびますね。何か子供の頃に打ち込んでいたことはありますか?

小杉:小学生から高校までスイミングをやっていました。近くのスイミングスクールに通っていたのですが、泳ぐのは好きだったし、近所のお兄ちゃんたちが遊んでくれたりして楽しかったですね。ただ、ある程度上手くなっていくと、記録を目指すことばかりを求められて、だんだん楽しいという感覚では無くなってしまいました。

渡辺:僕もスイミングスクールに通っていましたが、その教室の方針が、一つの泳ぎを完璧にできるようにならないと次の泳ぎを教えてくれなかったんですよね。クロールが完璧にできて背泳ぎ、それができて平泳ぎ。結局バタフライまで行く前にツラくなって辞めてしまったので、その感覚はわかる気がします。それでは、スケート(ボード)をやり始めたのはいつぐらいですか?

小杉:始めたのは遅くて18才ぐらいですかね。水泳をやめた後、ずっと体を動かしたいなと思っていたんです。アルバイト先の先輩がスキーに連れて行ってくれたのですが、さあ、自分の板を買うぞと思ったら、当時流行り始めていたスノーボードに目を奪われて。結局スノボーを買って、やってみたらとても楽しかった。ただ、できるのが冬だけなので、その流れでスケボーをやったら見事にハマっちゃいました。仕事が終わってから夜の駒沢公園の駐車場でよく滑っていましたね。

渡辺:スケートとの出会いは、小杉さんにとって人生を変えるぐらい大きな出来事でしたか?

小杉:そうですね。正直こんなにハマるとは思っていなかったので。弟の友達がやっていたので、過去に乗ってみたことはあったのですが、転んでもう2度とやるかと思っていたのに、こんなに奥が深くて、沼というか、どっぷりハマるとは思いませんでした。

渡辺:僕はサーフィンをやるのですが、「ハマる」という感覚は随分経ってからでした。毎週末、なぜか朝早く目が覚めて、体は海に向かっていたのですが、楽しいとかハマった感覚までには3年ぐらいかかった気がします。それなりにできるようになって、ある波に乗った時に、もうメチャクチャ気持ち良くて、楽しいなと初めて思ったんですよね。サーフィンもスケートボードも難しいから、なかなかできる感覚まで行かないのかなと思うのですが、かなり早いタイミングでハマることができたんですね。

小杉:スケートボードも、オーリーという最初のジャンプができるまでが難しくて止めちゃう人も多いのですが、自分はハマりやすいんですかね。ただ、周りの人ができているのに、自分ができないのが悔しいという気持ちが大きかったです。みんなに認めてほしくて必死にやっていたんだと思います。

渡辺:オーリーはどれぐらいでできるようになりましたか?

小杉:どれぐらいをできるというか難しいですが、1週間ぐらいでちょろっと浮くようにはなりました。店のカウンター裏に段ボールを敷き詰めて、店番をしながらその上でずっと練習していたので、他の人よりも練習環境は恵まれていたのかもしれないですね。笑。

スケートは自由。自由な発想で始まったスケートショップ。

渡辺:最近、雑誌のPOPEYEがスケートボード特集を組んでいて、スケーターの映画監督や建築家、研究者などがそれぞれの視点でスケートについて語っていたのが面白かったのですが、小杉さんにとってスケートとはどんな存在ですか?

小杉:よくカルチャーだという人もいますが、自分は体を動かすのが好きだったので、カルチャーにはそこまで興味はなくて、スケートをやること自体が好きなんです。表現は難しいですが、あえていうと、”ライフ”ということになるんですかね。スポーツという感じもあるのですが、決まったルールみたいなものが少なく、スケートは自由なんですね。水泳の時みたいに進級だったりコーチにあれこれと言われることもないですし、自分の好きなようにやって、いろんなスタイルがあって。ジャンプができなくても楽しむ方法はたくさんあるので、とにかく自由というのがスケートの良いところですね。

渡辺:ルールではなくて自由が前面に出てくる"スポーツ"ってなかなかないですよね。お店にスケートボードを置き始めたのはその魅力を伝えたいと思ったからですか?

小杉:最初は、本当に軽い気持ちで、自分で板を仕入れたら安く乗れるんじゃないか、コンビニも色々と商品を置いているんだから、文房具屋でスケートボードを売っちゃいけないってことはないよな、ぐらいでした。自分や仲間のために、店の中に小さなスペースを作って試しに置いてみたという感じですね。そのうち、仲間が友達を連れてきて、仲間には値段を下げているのに、その友達には定価で売ることもできず、他よりも安く板が買えるということで広がっていきました。

渡辺:スケートボードを置くことにお父さんから反対はなかったんですか?

小杉:父も文具が売れなくなってきたことはわかっていましたし、祖父の代は農作業着を売っていたのを、父が文具店にしたというのもあるので、反対はなかったですね。やってみたらいいんじゃないかと。

渡辺:仲間ではなく、近所の方が買いに来るようになったのはいつですか?

小杉:自分は外回りが多く、父が店番をしていたのではっきりは覚えていないのですが、ある日帰ってきて1日の売上を見ると、スケボーが少しずつ売れてきたことに気づいて、父に聞くと初めて来たお客さんが買って行ったよ、と教えてくれて。次第に売上も増えて、それに合わせて売り場も広げて今の形になりました。

わざわざ電車に乗って来てくれる人もいるのですが、お目当ての商品が欠品していたりするのが申し訳ないなと思って、在庫表の代わりに独学でオンラインショップも立ち上げました。

多世代が集まる場所には、まちを変える可能性がある。

渡辺:以前こちらに伺った時に、小学生ぐらいの3人組がボードを買いに来ていて、小杉さんがボードの上にデッキテープ(スケートボードの板の上に貼る滑り止めのテープ)を流れるような手つきで貼っているのを、子供たちが、スゲーって顔をしてキラキラした目で見ていたのが印象的でした。勉強を教えているわけではないけど、なんだか学校みたいだなと思って。こちらにはどんな人が来るのか気になっていたのですが、お客さんとのエピソードなど少し教えてもらえますか?

小杉:前が小学校なので文房具を買いに来た時に店で流しているスケートの映像を見て始める子はいますね。あと最近ではオリンピックでの日本人選手の活躍もあって知名度が上がったのと、駒沢公園も近いので親子でやる人も増えましたね。うれしかったのは、小さい頃にうちで文房具を買ってくれてた子が大きくなって、子供を連れて今度はスケートボードを買いに来てくれた時かな。

渡辺:2世代に渡ってのお客さんですね。

小杉:それと、お店の横に賃貸アパートを持っているのですが、スケートボードを買いに来てくれたお客さんが借りたいと言ってくれて、そこで古着を売っています。最近は店でサポートをしているライダーの子とシェアする形で、オリジナルのラグを作ったりと自分でものづくりも始めたみたいですね。

渡辺:それはおもしろいですね。スケートをきっかけに商店街に個性的なお店がひとつ増えたわけですね。

小杉:そうですね。僕自身は自分の店のことで精一杯で、昔より元気がなくなった商店街に働きかけはできていないのですが、この店には幅広い年代の人が来てくれるので、ここをきっかけに商店街によい影響があればいいなと思ってます。

行政とローカルスケーターのタッグで生まれたスケートパーク。

渡辺:この対談ではみなさんの”MY PARK”を聞いているのですが、小杉さんのMY PARKはどんな場所ですか?

小杉:やっぱり駒沢公園ですね。小さい頃から体を動かすのも、自転車の練習をしたのも駒沢公園で、もちろんスケートの練習も。何かあれば駒沢公園に通っていたので。

渡辺:小杉さんがスケートを始めた頃にはまだスケートパークはなくて、その建設に小杉さんたちローカル(地元)スケーターの尽力があったと聞きました。

小杉:僕なんかはローカルの先輩の後ろについてお手伝いしていたぐらいなので全然大したことはしていないですが、そうですね。

渡辺:スケートパークができるまでには、どんな経緯があったのですか?

小杉:僕は公園の東側の駐車場で夜に滑っていたのでそもそもの経緯は詳しくないのですが、西側のいまのスケートパーク辺りで日中に滑っているスケーターやBMXの人たちがいたんですよね。ただ路面の状態が悪くて、とてもまともにスケートを出来る状態じゃなかった。そこでローカルの何人かでお金を出し合って、自前でランプを作ってそこに置いて滑りはじめたんです。

渡辺:公園の中に勝手に置いたんですか!?

小杉:公園側に許可を取ったのか、暗黙の了解でそこに設置したのかは分かりませんが、その場所はローカルが厳しく管理していたと聞いています。使うにはもちろんローカルのコミュニティに入る必要があるのですが、ゴミをちゃんと持ち帰ったり、夜遅い時間はワイヤーをしっかり掛けて滑れないようにしたり、その場所をとても大事にしていました。ただ、しばらくするとそれを知らないスケーターから「公園の施設なのに何でこの時間は使えないんですか?」という問い合わせや苦情が公園側に寄せられるようになって、行政が撤去を決めたのですが、ローカルの働きかけが認められて正式なスケートパークをつくる形で検討し直されました。店でスケートボードを扱うようになって、西側のスケーターたちともつながりが出来たので、その流れでスケートパークの建設に関わりました。

渡辺:セクション(スケートパークの中の構造物)の設計などをしたんですか?

小杉:設計というほど大げさなものではないですが、難易度だったり、ここはもう少しこうした方がよい、などの意見を出しました。

渡辺:スケートパークの中には、スケートをかじった程度の僕が見ても、ここはスケートをやる人が関わらないで作ったのかな?と思うような場所もあったりしますが、駒沢公園は初心者から経験者まで楽しめそうですね。

小杉:今でこそ”スケボーの聖地”と言われていますが、路面を整備した後も6年ぐらい仮設の状態があって、僕らや都の職員の方とみんなで意見を出し合いながら検討を重ねた結果、今の形になったんですよね。もちろん細かいことを言えば、ここがもう少しこうだったらよかったな、というのはありますが、あれだけのものを作って公園の中に置かせてもらっているので本当にありがたいという気持ちです。

渡辺:様々な世代や国籍の人が利用しているようですが、パークの中で何かコミュニケーションはあったりするんですか?

小杉:ローカルが管理していた頃よりは薄くなってしまいましたがありますよ。あの頃は行けば段々と喋るようになってみんな友達になりましたし、ゴミや利用時間もローカルが言うことは絶対、という雰囲気がありましたが、今はゴミの注意をすると「公園の管理者の方なんですか?」と言われてしまったりするので、僕らも気を遣いながらというのはありますね。みんなのパークなのでそこは大事にしつつ、ただ、僕らからするとこの場所がなくなってしまったら大変なことになってしまうという想いがあるので、みんなでここを愛し、大切にしていきたいですね。

渡辺:この先、この場所がどうなったらいいなと思いますか?

小杉:贅沢を言えば、もう少し広さがあったらなというのと、難易度の幅を作れたらいいですね。オリンピックもそうですし、色々な大会が開催されるようになって、小さい頃から駒沢公園で滑っていたスケーターも世界で活躍しています。ただ、ある程度のレベルになると物足りなくなって、もっと難易度の高いセクションがあるところに移ってしまうんですよね。せっかく駒沢で育っているのに卒業していってしまうのは寂しさがあるので、上級者が滑れるところがあったり、そうではなくて初心者でも安心して滑れる場所があったりと、一つの場所で幅ができるといいなと思いますね。

「まずやってみる」精神がつくる未来のカタチ。

渡辺:最後になりますが、これからやっていきたいことはありますか?

小杉:じつはここ数年、自分でスケートボードを作り始めているんです。スケートボードはプレスといって、薄い板を何層か重ねて貼り合わせ、プレス機で反りをつけて作るのですが、自分好みの少し湾曲が強めのプレス機をアメリカのメーカーにオーダーして、色々と試行錯誤した結果、最近ようやく形になってきました。今のスケートボードは中国かメキシコで作られることが多く、海外に任せっきりになってしまっているので、日本でどうにか作れないか、と思って始めました。商売になるかはわからないんですけどね。笑。

渡辺:素材も日本のものですか?

小杉:スケートボードは、しなりやハネが必要なのでカナディアンメープルの木が適しているのですが、いずれ竹とか日本の要素を取り入れたものにできたらと考えています。まずは一般的に売れるレベルの板を作って、その先で色々と挑戦していきたいと思っています。

渡辺:突き詰めるとやはり自分で作るところに行き着くんですね。

小杉:そうですね。笑。海外から輸入した板を見ると、出来上がりにかなりバラツキがあるんです。どうしてビシッと揃わないんだろうとずっと思っていて、自分で作ったらもっと仕上がりの良い商品が作れるんじゃないかなと。コロナが流行って海外から商品が入ってきづらくなったり、父が引退したタイミングで、チャレンジしてみることにしました。

渡辺:まずはやってみよう、の精神ですね。スケートボードをお店に置き始めた時も、ネットショップを独学で作った時も、小杉さんはまずはやってみようという気持ちが強いですね。

小杉:安易な考えなんでしょうけどね。やってみたらできるんじゃね?ぐらいの。ただ板作りは、まあ、難しかったですね。自分でやってみて納得できると、多少ボコボコしていたりするのも受け入れられるようにはなりました。

渡辺:やってみようから、あそこにある数を作ったのはすごいですね。ペイントなどもご自身ですか?

小杉:あそこに並べているのは、よくある板とは違うものを作りたいなと思って、薄い木の段階で染めています。ナチュラルな木目だけだと物足りなく感じて染めてみると、改めて木の美しさに気づいたりして、半染めしたり全染めしてみたりしながら試行錯誤しています。サーフィンも日本で板を作っている方がいますよね?

渡辺:サーフィンもプロが自分が乗りたいスペックの板を自分で削り始めたり、高い技術を持った日本人シェイパー(作り手)が、海外メーカーのボードを削っていたりします。あと、最新のテクノロジーを使ったボードなんていうのもあって、僕はそういうのが好きで使ってますね。

小杉:スケートボードはあまりテクノロジーというのがないんですよね。乗っていると1〜2ヶ月でダメになる消耗品という理由もあると思いますが、スタンダードが良いという流れが強くて。ただ、それだとジャパンメイドで差別化できるのかなと思うので、商売としてやるならそこも大事だと思っています。こんなことばっかりやっているのでお店の中が工場化してきてしまってなんとかしなきゃと思っているんですけどね。

渡辺:でも、工場+お店っていうのもおもしろいですね。

小杉:先ほどデッキテープを貼っているのを見ていた小学生の話がありましたが、その先のスケートボードってこうやって作っているんですね、というさらに奥深い部分を見せられたらおもしろいのかなと思います。自分はプロスケーターでもないですし、目立ったバックボーンがある訳でもないので、売るだけでなく「作る」という店の次の個性を作れたらうれしいですね。板を作るところまではできるようになったので、今後そこにどうプリントを乗せていくかで、アーティストやイラストレーターさんとつながったり、商店街とも新たなつながりを作っていけたらと思っています。

渡辺:変わり続ける小杉さんとたつみやの次の形が楽しみです。今日はありがとうございました。

(Text by Hideaki Watanabe)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?