ドイツロマン派の作曲家ロベルト・シューマンは・・・文系の星!

新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。《たまに指揮者》の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。今回は2月19日、21日の定期演奏会(トリフォニーシリーズ、サントリーシリーズで取り上げられる作曲者ロベルト・シューマンと筆者の思い出綴ったエッセイ風コラム。演奏会の前、休憩時間、また演奏会後の余韻とともにお気軽に読んでいただきたい内容となっております。

これは個人的な印象だが、音楽家(作曲家や指揮者)には理系科目に秀でた人が多い印象がある。細密なスコアを分析し解釈するための能力はどちらかと言えば「理系脳」を駆使するのだろうか?と素人考えではあるが想像している。作曲家で見てみるとアメリカの作曲家で「4分33秒」がよく知られているジョン・ケージは建築家のもとで建築を学んでいたことはよく知られている。また「きのこ研究者」としても知られている特異な存在である。同じ建築関係ではギリシャの作曲家で、今年が生誕150年のメモリアルイヤーを迎えるヤニス・クセナキスはもっと本格派だ。建築界の3大巨匠のひとりであり、東京・上野の国立西洋美術館の設計者でもあるル・コルビジェに学んだ。またクセナキスは数学に対しても専門的素養を持っていた。

日本人作曲家でも理系の人物は多い。代表的なところとしては湯浅譲ニが医学部、吉松隆が工学部出身である。また日本近代クラシック音楽界の巨人、伊福部昭も北海道大学農学部出身であるので広義の意味では理系になるだろうか。

僕は根っからの「文系」人間だ。特に数学は大の苦手で高校時代は全てのテストが赤点、毎年度末には決まって校長室に呼び出されて進級のための追試を言い渡される始末であった。全国模試でも数学で下から2番目という、なかなか体験できないことをしている。反面、文系科目はなぜか得意で社会科の科目と国語は全国模試で上位を取った事があり、日本史では一度だけ全国1位を取った事があった。文系科目がよくても、理系科目がサッパリだと平均してイマイチの「中の下」ポジションに落ち着く。結果、僕は平々凡々、鳴かず飛ばずな人間だという印象であったに違いない。

転機は高校3年生の時に訪れた。理数系が苦手な僕は理系科目を全く取らなくてもいい「私立文系」コースを選択した。理数系の科目がなくなった途端に潜水艦の如く成績が浮上、「あいつ、結構デキルんだ・・・」と言われたものである。

理系が席巻する(と自分が思い込んでいる)クラシック音楽の世界でも「理数系」が苦手な人物はいる。ベートーヴェンが生前に残したメモには数字を計算したメモがあるが、その計算が全く間違っているものがある。またリヒャルト・シュトラウスもあれだけ精緻なスコアを書くにも関わらず、数学は苦手だったという話を聞いた事がある。

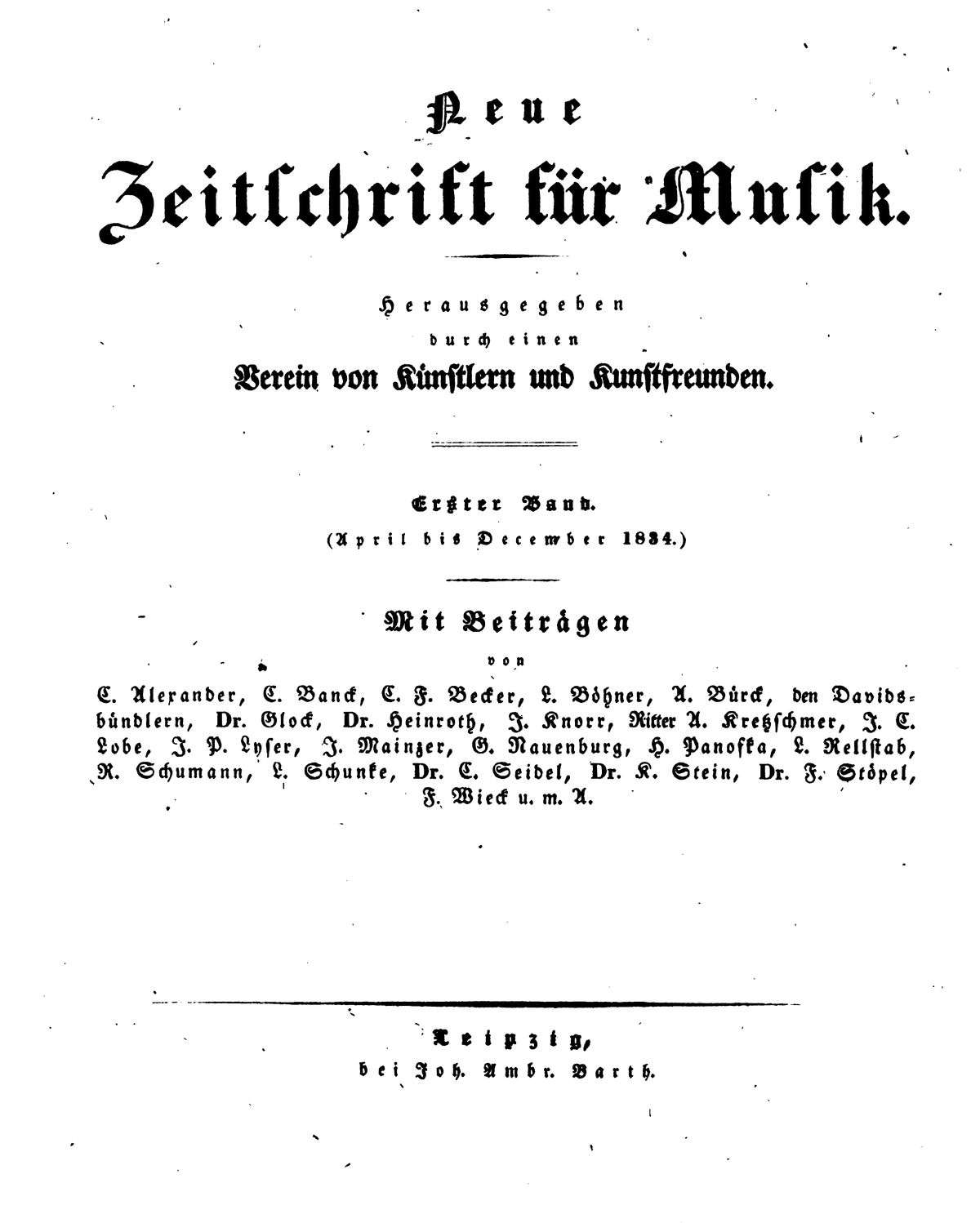

理数系が苦手だったかどうかは別にして、幼少期に本を出版したりと文才を示し、生前は作曲家よりも文筆家として知られ、音楽批評の新聞「音楽新報」を設立、主宰した人物がいる。ドイツロマン派を代表する作曲家のひとり、ロベルト・シューマンだ。僕はシューマンが大好きだ。それはおなじ「文系」という共通点のみならず、さまざまな点でシンパシーを感じる人物だからだと思う。シューマンの人生や人となりを見ながら、そのシンパシーとは何かを綴っていきたい。

その1〜作曲よりも文筆で・・・

生来、物書きが好き。その能力を遺憾無く発揮して「音楽時報」を設立、主宰したシューマンは、作曲家というよりも文筆家として知られた人物であった。現在は「物書き」としてnote読者に知られている自分もまた、現代のシューマンだと思いたい。なお生前のシューマンは音楽の収入よりも物書きの収入が多く、また妻のクララの収入の方が多いことに大きなコンプレックスを抱いていたそうだ。

その2〜やることにムラがある・・・

シューマンの生涯を作品の傾向で見ていくと、歌曲を集中的に作曲している時期、ピアノ曲を集中的に作曲している時期、そして管弦楽曲を集中的に作曲している時期がある事がわかる。これは僕の想像でしかないのだが、おそらくシューマンという人物は「書きたいもの」が出てきたり「興味のあるもの」に対しては、そこに集中的に力を注ぐ人物であったに違いないと思っている。僕も興味あることに対してはトコトンそれだけをやり、興味の向かないことは避ける。その興味はいろいろなところに向くのでアレコレ移り気してしまう。ただし「音楽」への興味だけは長続きしている。

その3〜音楽は好きだけど、晩学・・・

古今東西、クラシックの作曲家や演奏家は早期から音楽教育を受けているものが多いというのは一般的なイメージだろう。実際にその傾向は現代においてますます強くなっているように思う。シューマンは両親(特に父親)が音楽好きなこともあり、幼年期から音楽に親しんでいたのだが、特筆すべき「天分」もないにも関わらず、プロの音楽家を目指すべく本格的にスタートしたのが遅すぎた。妻クララの父親である音楽家ヴィークに師事したのが20歳の頃、当時にしても相当な晩学だ。その上、ピアノ技術の向上のために指を強くする「機械」を開発した。しかしその「機械」のせいで指が動かなくなり、ピアニストの道が断たれてしまった。焦るシューマンの気持ちもわからないではない。僕もそれなりに早い時期から音楽は学んでいたし、音楽は好きだったが、本格的に始めたのは高校〜大学時代からである。シューマンの心情は察するに余ある。シューマンは母親の意向もあり大学は法科大学に進んだ。僕が最初に進んだ大学も一般の私立大学文系学部だ。音楽を生業とするのに「決められたコース」などない・・・シューマンを見てそのように感じつづけてきた。

その4・悪筆

シューマンは「悪筆家」であった。つまり「字が下手くそ」だったのである。字が下手な作曲家といえばベートーヴェンが有名だが、シューマンの字も相当の悪筆である。かくいう僕も、僕を知っている人ならばご存知だろうが「相当な悪筆」である。現代の人、特に若い人は美麗な字を書く人が多くなってきた。字の上手い下手がその人間性や環境を表すという声もある。僕にとっては肩身の狭い話であるが、その時は「シューマンだって・・・」と自分を励ましている。

他にも色々あるが大きく見てシューマンにシンパシーを感じる点はこのようなものである。しかしながらシューマンを見倣いたくない部分もある。それは晩年に精神を病み、ライン川で入水自殺を図るが未遂に終わり、死ぬまでの2年間を精神病院で過ごした・・・という事実である。シューマンの家系は躁鬱の症状のある人物や、自殺を図ってしまった人物もいた。それがDNAなのか環境なのかは定かではないにせよ、シューマンという人物を語る時には避けて通れない事柄だ。自分も感情の浮き沈みが多くシューマンに似た性格もあるので、周りに助けられながら無事に過ごしたいと強く願っている。

そんなシューマンと僕が唯一異なる点は「作曲をするか、しないか」ということだ。

「作曲家」シューマンとの出会い、それは小学校の頃だと思う。自宅にあったピアノ曲集の中にあった「トロイメライ」という楽曲だった。「子供の情景」という組曲の中の一曲で、とても素朴で夢想的な曲である。その曲集には「エリーゼのために」「乙女の祈り」「別れの曲」といった曲もあったのだが、それらの曲は最後まで満足に弾く事ができず、この「トロイメライ」だけが最後まで弾くことのできた曲だった。そのため何度も何度も弾いて演奏したものだ。もちろん楽曲としても大好きだったので、僕のシューマンという人物の原体験は非常に良いものとなったのである。とはいえ、小学生男子の思考である。シューマンを「シューマイ」と言って喜んでいた。何とも恥ずかしい話である。しかも「シューマイ」ではない「シウマイ」だ。横浜の人に怒られる。

秋田の自宅の2階の廊下には書棚があり、多くの本があった。小学生だったか中学生であったかは定かではないが、その中にドイツの詩人ハインリッヒ・ハイネの詩集があり、何気なく手に取ったその詩に感銘を受けた。ハイネの詩はゲーテやシラーに比べたら柔らかなものが多く、強気で勇ましいというよりは、柔和で、人によっては「女々しさ」や「軟弱さ」を感じさせる場合もあるが、僕にはその詩の内容が心に響いたのである。

多感な時期に「ハイネの詩を音楽にしたものはないのだろうか・・・?」と調べたところ、なんとシューマンが作曲していたことを知る。「詩人の恋」という曲で、ハイネの詩に心を打たれ、シューマンの音楽に心酔していた僕としてはこの曲との出会いは衝撃的なものであった。同級生たちがロックを愛聴しコミックを愛読していた頃、僕はハイネを読みシューマンを聴いていた・・・何とも「面倒臭い」中学生であったに違いない。

時は過ぎ、受験生時代。大学受験が終わりオーケストラの演奏会を聴きに行こうと渋谷のホールへと向かった。当日のプログラムも把握しないままで1000円ちょっとの学生自由席を求めてコンサートを聴いた。その時に演奏されたのがシューマンの「交響曲第4番」、指揮はオランダの巨匠ジャン・フルネであった。受験後の開放感と不安感が混ざり合う中で聴いたシューマンはハンマーで後頭部を殴打されるような衝撃はなかったが、心に深く染み入るような感慨を持ったことを記憶している。それ以来シューマンの管絃楽曲を聴き、スコアを読むようになりシューマンに心酔していったのである。交響曲全集も多くをコレクションしているが、最近シューマンを聴いていると話した在京オーケストラの首席奏者の先生が「シューマンの全集はハイテンクのがいいよ」と教えてくれた。実際に試聴して僕も非常に感銘を受けたのが、僕と巨匠の出会いの1ページであり、のちに教えを受けることができるとは当時は全く想像できなかった。

幸運に恵まれ指揮者としてのキャリアをスタートした時、最初に指揮をした曲もまたシューマンの曲だった。曲は「交響曲第3番」、「ライン」という別名で親しまれている曲である。この曲から学んだ知見、経験が現在の自分の素地となっている。当日の録音を聞いて驚いたのは、テンポ設定やバランス、オーケストラのサウンドが師のそれと酷似していたことであった。言い換えれば「上手じゃないコンセルトヘボウ」・・・誇らしいことでもあったが、影響を受けやすい自分の性格に呆れてしまう。「上手じゃない」というのは「本家コンセルトヘボウに比べて」という意味である。最近も「ライン」を指揮する機会があったが、その時に感じたのは「こんなに難しい曲だっただろうか・・・」というものだった。同じ曲を何度も指揮していると、指揮をするのが簡単になると思うかもしれないが、体感的には全く逆で、経験をすればするほど当時の自分の無知さを痛感するのである。

シューマンの交響曲はおかげさまで多くの指揮機会を頂いたのだが、唯一「交響曲第1番」だけはまだ未体験のままである。一般的には「交響曲第2番」の方がマイナーだと思うし、「第1番」はプロアマ問わず多く取り上げられているのだが、不思議とこの曲とは出会えないままである。他にも「交響曲リーチ」はベートーヴェン「4番」、チャイコフスキー「2番」などである。シューマンの交響曲に加えてそれらの曲の完結の日が訪れることを願ってやまない。

シューマンについては不名誉な言いがかりが今でも存在する。「作曲が下手くそ」というものである。晩学であったことも原因とは思うが、シューマンの管弦楽曲のオーケストレーション(楽器の組み合わせなど)は他の作曲家の作品に比べてよく響かせるのが難しいというのが一般的な見解である。時折作曲の定石から外れたものもあったりすることがその一因だと思うが、僕はそのオーケストレーションの「拙さ」こそが、シューマンの作品を特別なもの「シューマンの音」として聴取されるのではないかと思っている。パイプオルガン奏者が「音決め」をして自分の音色を作り出すように、シューマンはオーケストレーションで「自分の音」を模索しつづけたに違いない。そして現代において、当時活躍したであろう作曲家の作品よりも高く評価され、演奏され続けているのである。

それが実現されたのはシューマンが「音楽が大好き」だったこと、そしてその「情熱」を持ちつづけた人物であったことが大きく影響している。シューマンは決して器用な「職人肌」の作曲家ではなかったのかもしれない。当時も「音楽もできる物書き」と思われていた節もある。彼を「アマチュア的」であるとか「素人」であるとか「妻クララの方が音楽的才能に溢れていた」という人もいるけれど、僕はそのような一面があったにしてもロベルト・シューマンは偉大な「音楽家」だったと思う。「好きこそものの上手なれ」という諺を体現しているシューマンを僕は敬意を込めて「偉大なるディレッタント(好事家)」を称したい。

シューマンは僕にとって「文系の星」なのである。

(文・岡田友弘)

新日本フィルでのシューマン演奏会情報!

第640回定期演奏会;トリフォニーシリーズ&サントリーシリーズ

2022年2月19日(土)14時開演 すみだトリフォニーホール(錦糸町)

2022年2月21日(月)19時開演 サントリーホール(溜池山王)

指揮:小泉和裕

【プログラム】

シューマン:交響曲第1番「春」変ロ長調 0p.38

フランク:交響曲ニ短調 M.48

公演詳細、チケット購入は新日本フィル公式サイトで!

執筆者プロフィール

岡田友弘(おかだ・ともひろ)

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻入学。その後色々あって(留年とか・・・)桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンも多くいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆も行っている。英国レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。現在、吹奏楽・ブラスバンド・管打楽器の総合情報ウェブメディア ''Wind Band Press" にて、高校・大学で学生指揮をすることになってしまったビギナーズのための誌上レッス&講義コラム「スーパー学指揮への道」も連載中

岡田友弘・公式ホームページ

Twitter=@okajan2018new

最後までお読みいただきありがとうございます! 「スキ」または「シェア」で応援いただけるととても嬉しいです! ※でもnote班にコーヒーを奢ってくれる方も大歓迎です!