スラムでタイトルを獲るためにやったこと

はじめに

私 猫道はスポークンワードという言葉のパフォーマンスをやっており、そのきっかけは2000年代に出会ったアンダーグラウンドの日本語ラップへの憧れでした。ラッパー達が自分の書いた詩と肉声で1人で勝負する姿にグッときたのです。でも、好きなことと向いていることは違います。「自分がやるとしたらラップじゃないな」と直感し、手はじめに自分が書いたショートストーリーをリズムトラックに合わせて朗読してみました。2007年1月頃の話です。

それ以降、「スラム」と呼ばれる言葉のパフォーマンスバトルに度々出場し、作品と友人を増やしていきました。やがて、自らがパフォーマンスをする場を得てライブパフォーマーとして自立していくにつれ、スラムには出場しなくなっていきました。普段のライブの場がスラムだと気がついたからです。こうして、2008年6月から始まったスラム出場者としてのキャリアは2010年に終わりを迎えました。

2年半で20勝6敗、優勝6回。充実した日々でしたが、一つだけ悔いがありました。それはタイトルを獲れなかったことです。予選や予選通過者同士のチャンピオントーナメントでは優勝できるのですが、総合優勝はできませんでした。引退後も折を見てレジャーとしてバトルに参加することがあり、お題に合わせた3分間の即興芝居で競い合うバトル「THE SAN-DAI」の東京大会で優勝しましたが、全国大会では一回戦敗退。言葉のバトルでの総合優勝は自分にとって近いようで遠い存在でした。

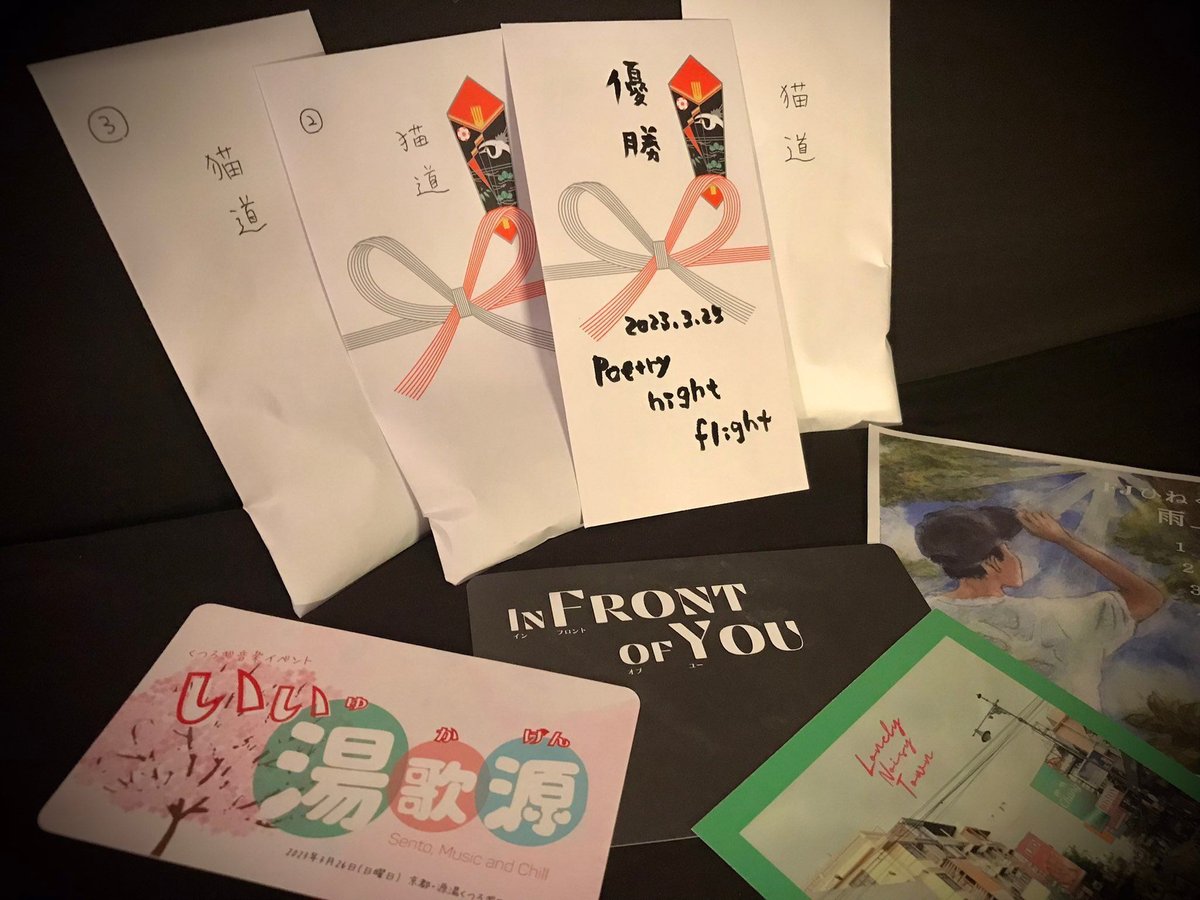

そんな自分に思わぬチャンスが転がり込んできたのは2022年のクリスマスのことです。京都で定期開催されている投げ銭制のスポークンワーズスラム「ポエトリー・ナイトフライト」に遊びに行った際、余興のつもりでバトルにエントリーしたところ優勝してしまったのです。こうして思いがけないタイミングで2023年3月25日「ポエトリー・ナイトフライト 第3期」の各回優勝者が集まって年間総合優勝を決める「グランドチャンピオントーナメント」に出場する権利を得ました。これは宿願を叶えるチャンスかもしれない。そう考えた自分は、これまでのキャリアを総括する意味も込めて年明けから本気で準備をすることに決めました。

そして迎えた3/25の本番。結果、自分でも驚くくらいの横綱相撲をして3連勝の末に優勝しました。15年近くマイクを握って、言葉のバトルのファイナリストになったのは4度目。4度目の正直で初めて獲得したタイトル。嬉しかったけど、飛び上がったりはしませんでした。笑顔も少なかったかもしれません。プレッシャーから解放されて安心したのと、宿願がやっと叶った実感がすぐに湧いてこず、心の中は茫然としていました。とにかく、会場・主宰・お客さん・出場者全員に感謝と敬意を表すので精一杯でした。

終わってからしばらく経って、じわじわ湧いてくる達成感を感じます。「ああ、自分は本当にタイトルが欲しかったのだな」と思いました。というのも自分は2015年から8年間もの間、スラムの司会者として仕事をいただいており、毎年目の前でタイトルを獲る選手達の姿を見てきたからです。自分が到達できなかった景色を見ている彼らはどんな気持ちなのだろう。羨ましかったのかもしれません。そんなわけで、(スラムに出ることは多分もうないので)今度は達成感と共に湧いてきた「自分のノウハウを後進に伝えたい」という気持ちを文章にすることにしました。最近スラムに興味を持ち始めた方やこれから総合優勝を目指す方の参考になれば幸いです。15年目にしてようやくタイトルを手にした猫道はタイトル獲得を狙ってどんな準備をしたのか。非常にスタンダードで地味な準備ですが、大切だと思うので以下に列挙します。

①目的を絞る

持論ですが、スラムは「終わって何をすべきか」が肝要です。これは自分が初めてスラムのファイナリストになった時にゲストライブで来ていたある先輩達に言われたことで、先輩達がやっているスポークンワーズバンドはまさにスラムによって出会った3MCによって結成されたそうです。彼らにとってのスラムはそういった形で結実したわけです。

自分は今回の「ポエトリー・ナイトフライト 第3期グランドチャンピオントーナメント」に臨むにあたって明確な目的がありました。それは、自分の暮らす街以外にライブの拠点を作ることです。京都から定期的に継続して出演依頼をもらいたい。そのために良いプレーを見せたい。良いプレーをして優勝すればそれは叶うはずだ。そう考えました。そのくらい自分は京都という街と会場と主催者とイベントに好意を持っていました。

ただ「強い奴を倒したい」では前世紀の少年漫画です。何のために闘うのかをもう少し具体的に、クリアにすることが大事だと考えます。目的意識がハッキリある者とそうでない者との間には大きな違いがあります。勝つための準備には時間と労力を要します。それを楽しめるだけの明確な目標を掲げました。勝ってどうするの?まず最初にそこをハッキリさせることだと思います。私たちがやっているのは芸術です。理由がないならわざわざ闘う必要はないと思うのです。

②新作を作って試す

スラムの勝敗は、作品内容・演者本人の魅力・技術だけでは決まりません。作品内容と演者の心身との兼ね合いというか、「タイムリーであること」がより強いグルーヴを生みます。そのためには既存の作品だけでなく新作も手札に加えておくことが大切です。

新作を書くきっかけにするために、朗読のオープンマイクに通ったり、朗読をする機会を自ら作ったり意図的に動きました。具体的に言えば、2/16,2/17,2/18,2/19(本番の約1ヶ月前)に4日連続で人前で朗読するトレーニングを行い、4日とも違った場所で違った面々に対して違った新作を朗読しました。その中で反応の良かったものはスラムに持っていくラインナップに加えました。自分は「初披露で反応が良いものは作品として愛されるポテンシャルがある」と考えています。作品の一つ一つをチームスポーツの選手に例えるなら、デビュー戦で得点するような選手は大一番で仕事をする選手です。それを見極めるためにも一度は試します。また、新作は最近の生活から生まれているため、現在の自分の心身にとって一番馴染む言葉であるはずです。いくら自信のある既存作でも作品内容と現在の演者の近況に乖離があると本番でプレーの熱量は上がりません。

③持っていく作品を選定する

スラムの勝敗において運やパフォーマンス技術が助けてくれるのは3割くらいではないかと思います。それらはあくまで補助的な要素ではないでしょうか。では、勝敗決める残りの要素は何か。自分は作品が5割、戦術が2割くらいだと考えてます。(また、そうあって欲しいとも思っています)

本当にヤバい作品は負けない。何故ならオーディエンスジャッジによるスラムの場合、会場に集まるオーディエンスは来場の時点で既にパフォーマンスを受け取る気があるからです。聴こう・観ようとしてくれる審査員・お客さんに対しては、パフォーマンス技術が多少足りなくても作品の質が高く、戦術が的確であれば問題ないと思います。

では質の高い作品とは具体的にどんなものか。自分は出場前に持っていく作品の選定を行いました。自作のテキストを全て持っていく人もいると思いますが、自分は17作品に絞りました。3/25のグランドチャンピオントーナメントは、優勝までに最大4回パフォーマンスをすることになる大会でした。4回パフォーマンスする可能性があるのに持っていく作品が5つ〜6つでは選択肢があまりにも少ない。かといって50も持って行ったら選択肢が多すぎて迷うと思います。自分は17作品をいくつかのパートに分類し、クリアファイルに仕分けして持って行きました。分類は以下の通りです。

A.決勝に相応しい作品 3篇

B.優先して読みたい自分らしい作品 3篇

C.相手の出方次第で読みたい作品 6篇

D.オプション 5篇

各分類について一つずつ紹介していきましょう。まず、Aについて。本気で総合優勝を狙うのであれば、一回戦から決勝までの流れ(ストーリー)が大切になります。つまり、最後に披露する作品Aが最も重要になります。トーナメントの中で複数回パフォーマンスを見せた後で締めくくりに聴かせる言葉ですから、これまでのパフォーマンスでついたイメージ(選手像)があるはずです。それを総括しても裏切ってもよいと思います。最後に披露するのに適した作品。決め球です。一番言いたいことが凝縮できた作品でもいいかもしれません。

続いてBですが、決勝にいく前に優先的に読みたい自分らしい作品を選びました。具体的に書くとバックトラックのついた朗読作品3つ(真っ直ぐで熱い作品、しんみりしていて熱い作品、ダークでユーモラスな作品)。自分が出場した「ポエトリー・ナイトフライト 」は5分以内の言葉を使ったパフォーマンスで競い合うというルールで、音楽の使用もOKでした。自分が得意とするスポークンワードは音楽性が高いものです。声のリズムやフロウがバックトラックと一体となって、言葉がより説得力を持って伝わるもの。前半戦は自分が一番得意な音楽つきの朗読で勝負しようと考えました。

Cはいわば二軍です。自身が作った作品に貴賤はないのですが、スラムで披露するとなると向き不向きあります。初見の人にも響くパンチラインや扱うトピックの伝わりやすさなどを加味するとBの3作品よりもインパクトが弱いもの、または自分の現状とややかけ離れた(=タイムリーでない)ものをCとしました。なぜ二軍なのに持っていくのか。トーナメントで後攻が取れた場合、相手のパフォーマンスによってはタイムリーな作品にもなり得るからです。相手が出してきたトピックに重ねる形で似ている方向性の作品をさらに強度を持って表現できたら、その差はわかりやすくなります。そういった即応アンサー用として6作を選びました。

最後はDです。こちらは普段ライブの現場ではかけない演目。日常生活の中で生まれた比較的シンプルな詩を選びました。AやBの作品がステーキ(インパクトが強く重厚)だとするならば、Dは茶碗蒸し(小ぶりで品のある薄味)でしょうか。しかし、茶碗蒸しを出した方が輝く試合もあるのです。それも相手の出方次第になります。繰り返しますが作品に貴賤などあるはずがありません。しかし、言葉のバトルにおいては向き不向きがあるのです。面白いのがバトルに不向きに見える作品でもタイミングと対戦相手によってはとんでもない威力を発揮することがあるということ。そのための備えとして帯同しました。

さて、A,B,C,Dと4種類の作品分類について紹介してきましたが、17作品を作った年度ごとに集計すると以下のようになりました。まさに総力戦というか、これまでの自分のキャリアを総括する布陣で臨みました。先ほど作品の一つ一つをチームスポーツの選手に例えましたが、スポーツと違うアートの最高なところは、往年の名選手と期待の若手選手がいつでも一緒に試合に出る可能性があることです。やり込んだ作品の味もあれば、作りたての作品の鮮度も重要。つまり、スラムに出る前の作品選定の時点で自分内スラムがあるわけです。

2023年作品 3篇

2022年作品 2篇

2021年作品 1篇

2020年作品 5篇

2016年作品 1篇

2015年作品 1篇

2012年作品 1篇

2008年作品 3篇

④本番を想定した稽古

少し離れたところにスマホを置き、ボイスメモで録音してアクトを客観的にチェックする。

持っていく作品が決まったら稽古開始です。事前に自室でストップウォッチを使って朗読を繰り返し、制限時間の感覚を身体に染み込ませます。作品を詠む前に補足説明のMCが必要な場合は大体の内容を考えておき、MC含め制限時間内に収まるようにトレーニング。

作品をどう着地させるかについては自分は普段のライブでも注意を払っていて、制限時間ギリギリに収まったとしても、その着地させる作業がうまくいかなければ何の意味もないと思っています。今回も自分の実体験(祖父の遺産相続)を元にしたドキュメンタリータッチの作品には状況説明が必要で、制限時間内で作品内で説明ができるよう一部書き換えを行いました。

さて、尺に合うように喋れるようになったらいよいよスタジオ稽古です。本番環境を考えてマイマイクは使用せず、スタジオのマイクを借ります。蛍光灯を消してスポットだけにしたやや薄暗い状態で本番同様の衣装で臨みます。大事なのは本域の声でやったパフォーマンスをやや離れたところにスマホを置いて録音すること。これで客席後方から聴いた時の感じが類推できます。こうして17作品を試し斬りしていきました。

アンサー用に念のため持っていく作品であってもきっちり稽古します。どう詠めば効果的なのか、自作でも間違えたり噛んだりしやすいポイントなどを洗い出し、うまく操縦できるように繰り返します。稽古をしている内にバッサリ切った方が良い箇所が見つかるかもしれません。また、これが最も大事なのですが、全力で声に出してみて改めてその魅力を再確認できる作品もあれば、初見の人には訴求力が弱い(優先順位を下げた方がよい)ことに気がつける作品もあるのです。ですから、先ほど挙げた作品分類はスタジオ稽古の末に最終的に固まります。A群・D群は最初から決まっていましたが、B群とC群の分別はスタジオ稽古を経て確定しました。

⑤対戦相手を知る

対戦相手は誰か?トーナメントの場合、かなり重要な要素です。自分らしさは作品に込めています。しかし、相手によってはそれが無力化されてしまうのです。つまり、先攻後攻を決める以前の相手が決まった時点で、ぶつける作品は絞られると自分は考えます。そして、タイトルがかかったファイナルであれば事前に出場者の顔ぶれは決まっています。作品を用意した後は対戦する可能性のある相手を知ることに注力しました。

今回自分のライバルになる相手選手は9名でした。その内、全く面識もなくライブを生で観たことがない相手が3名。3名ともミュージシャン・ラッパーだったためMVやライブ動画で事前に予習しました。特にライブ動画は幕間のMCもチェックします。素でどんな話し方をするのか、どんな魅力を持った言葉の使い手なのか。チェックすべきは「どんな癖・魅力があるのか」です。こういったスカウティングを経て、当日トーナメントが決まった瞬間に心の準備ができるように、一回戦目に出す作品を対戦相手によって事前に3パターン決めておきました。この3パターンは、前述の作品分類Bの3作品です。

◆対 川島むー、素潜り旬、三刀月ユキ、吉見拓哉、山本夜更

→ 一回戦目「ダークでユーモラスな作品」

この5名は確かな自己演出の力を持っており、プレースタイルはある意味器用。一部演劇的な要素も感じるため、猫道なりのスポークンワードの真骨頂(フィクションとノンフィクションを混ぜた珍妙な世界を音楽と朗読技術を組み合わせて聴かせる)をやっても勝負になると感じました。

◆対 待子あかね・高橋紘介

→ 一回戦目「しんみりしていて熱い作品」

この2人には注意が必要でした。どちらかと言えば不器用なタイプのパフォーマーですが、ゴツゴツとしていて純粋な彼ら独自の宝石のようなスポークンワードがキマれば(=観ている人の心身とシンクロして刺されば)自分のフィクションの作品は持ち味を削がれる恐れがありました。演劇やラップの影響を受ける自分のスタイルは、彼らのプレーの前では作為的で嘘っぽく(軽薄に)見えるかもしれないと考えたのです。そのため、万が一この2人と当たった時は肉親の死を扱うシリアスな作品を出そうと決めていました。自分の作品のテーマが個人的であればあるほど、重くなればなるほど、彼らの魅力であるズル剥けの心情吐露のインパクトを逆に薄めることができると考えました。

◆対 FJひねくれもん・桑井ゆた

→ 一回戦目「真っ直ぐで熱い作品」

この2人は状況をひっくり返せるだけの愛嬌というか聴衆を惹きつける「主人公っぽさ」を持ったMCです。自分のイメージでは良い意味で青臭い、等身大の葛藤や感傷を描けるMC。彼らのパフォーマンスと自分のそれとを比べると、自分は歳をとりすぎており、こなれて余裕のある印象を受ける人もいるかもしれません。スラムの場で(特に一回戦で)そういったイメージがつくのは不利です。若くて勢いのある主人公が鮮やかに老害を倒すところは誰だって観たいと思います。そこで、彼らが対戦相手になった時は自分も全力の葛藤を曝け出せる作品を出すことに決めました。小細工なし。中年が青年よりもがいてるところを恥ずかしげもなく出すことができれば勝てると考えました。

【動画】関西スポークンワード期待のフレッシュマン桑井ゆたさん

ポエトリー・ナイトフライト、映画・演劇・詩・短歌・ラップなどフロアにいる人たち各々のバックボーンが違ってお喋りが面白い。文化芸術に対して開けていて、フラット。そんなPNF育ちのMCが桑井ゆたさん。場があれば人が育つ。このハコであらゆる芸のエッセンスを吸収して独自の進化を遂げる予感🎤 pic.twitter.com/jmzZBfxbiJ

— 猫道(猫道一家) (@nekomichic) January 28, 2023

このように対戦相手のスカウティングは、スラムにおいて手札の切り方を示唆してくれる重要な行為です。仮に後攻が取れなかったとしても、相手を知っていれば手は打てます。ちなみに、これはライブの現場でも同じで、自分が登場する時間帯と当日の座組を観てどうやったら自分のプレーが活きるのかいつも考えています。相手を知ることなくして戦術は立てようがありません。相手が本当にわからない場合はブッキングした人間の美意識を軸に類推します。

⑥ゲームプラン(ストーリー)の決定

※写真は2010年1月29日のパフォーマンス

作品の選定についてのパートで「一回戦から決勝までのストーリー」を描くことが大切だと思うと書きました。ここではその「ストーリー」についてもう少し詳しく書きます。「ストーリー」について最初に聞いたのはもう10年以上前、旧友のラッパーと知り合った当初のことでした。彼は当時学生で、大学のレポートに猫道のスポークンワードのことを書きたいと言ってコンタクトを取ってくれて、ファミレスで簡単なインタビューを受けました。終わって雑談する中で自分が彼に聞いたのはMCバトルについてでした。当時の彼は無名の若手ながら強豪ひしめくUMB横浜でいきなりBEST4まで勝ち進むなど勢いがありました。秘訣を尋ねると彼は「ストーリーを描くことだ」と言いました。ボランティア団体に所属し、横浜の在日外国人を支援したり、いじめを糾弾する社会運動を展開していた彼はゼロ年代の神奈川のラップシーンでは明らかに異色な存在。そこを前面に出し「線の細いガリ勉の大学生がストリート叩き上げの顔役達を次々と破って優勝する」という彼なりの筋書きを意識して演出したのだと言います。だから服装は敢えて襟付きのシャツにセーターでバトルに臨むのだと言っていたのを覚えています。

ゲームプランとは作品を出していく順番だけではなく、バトル当日の振る舞いや着ていく服まで含まれるのです。自分はポエトリー・ナイトフライトのグランドチャンピオントーナメントは全身黒の服で臨みました。余計な脚色なしで「顔(表情)」に目がいくと思ったからです。 そして、描いたストーリーはこんなものでした。

「トラックを使い、身体を動かしながらドキュメンタリーとフィクションを器用に操る芸風の猫道が、決勝でついに装飾や脚色を脱ぎ捨て、アカペラでガチの詩の朗読をかまして優勝する。この人、詩の朗読もやれんのか!スキルだけの人じゃないんだな…」

概ねストーリーは実現したと思います。一回戦 → 準決勝 → 決勝と徐々に飾りがなくなっていき、最後は発語のビートでグルーヴするという流れ。そこに行き着くための作品選定のAとBでした。そして最後に朗読した純粋な詩作品を披露するにあたって、全身黒の服装は少しは効果があったように思います。(観ている人が声・言葉・表情にだけ集中できるため)

また、決勝の相手 川島むーさんが終始アカペラのパフォーマンスで勝ち抜いてきたのに対し、一回戦からかなり音楽的なアプローチで勝負してきた猫道が決勝で完全アカペラにシフトするというのは新鮮かつ熱い展開だったのではないかと思います。

ストーリーは妄想で描く人間もいれば、誰かのストーリーに影響を受ける場合もあると思います。自分が描いた上記のストーリー。書きながら今気がついたのですが、一度観たことがある筋書きでした。かつてラッパーが主催した異種格闘技スラムで決勝を戦った友人がトラックを使わずに本名を名乗ってアカペラフリースタイルで勝負してきたことがありました。惜しくも彼は優勝を逃しましたが、その展開にフロアは湧きました。観ていて胸が熱くなったのを覚えています。どれだけ熱い試合を観てきたかという知見もストーリーを描くのに重要なことかもしれません。

ストーリーはあった方がよいと思います。「作戦を立てないと負けるぞ」と言っているのではなくて、「何を見せたいのかハッキリさせると自分がより伝わりやすくなる」と思うのです。うまくいった証拠に優勝後「圧倒的」という感想は複数もらいましたが「巧い」とは言われませんでした。それが自分が望んで、意図して演じたストーリーでした。決勝では「本当に言いたいことを全力でただ言った」という感じだったと思います。

《ストーリーについて補足》

もちろん、ストーリーは対戦相手によって書き換えられる場合も多々あります。自分が最も警戒していた対戦相手は三刀月ユキさんでした。何をしてくるか分からない。自分の彼女に対する印象です。これは怖いです。彼女と対戦することになって、後攻が取れた場合。万が一彼女がとんでもないウルトラC(調子に波があるようにも感じますが、彼女の言語表現のセンスやパフォーマーとしての異物感は非常に危険)をかましてきた時のことを考えて、こちらは相手を困惑させるようなジョーカー(トリッキーな作品)を2つ用意していました。幸いにも使う機会はありませんでしたが、トリッキーな作品を出してジャッジするオーディエンスの評価軸に揺さぶりをかける展開も熱かったでしょう。博打ですが、パフォーマーとしては手堅いイメージの猫道が博打に挑むという筋書きも熱いのではないかと思います。実際そのような手法で三刀月さんを破った山本夜更さんは鮮やかでした。グランドチャンピオントーナメントで自分に運があったとするなら、山本さんが三刀月さんを奇策で退けたことだと思います。(対戦を回避できた)

※写真は2023年1月28日のパフォーマンス

⑦身体のコンディションを整える

さて、作品を揃え、稽古し、相手を想定し、プランを練る。ここまでできたら仕上げは心身のケアです。スポークンワードは発語の芸術です。つまり、身体の調子が出来を左右します。本番の時間を想定して食事をし、(自分は東京から会場の京都まで遠征したので)宿に荷物を置いて身体をほぐしました。適度に体温が上がっていて、身体がアクティブで、尚且つほぐれていた方がパフォーマンスは生き生きとします。

そんなわけで、自分は会場入りしてからも出番前はひたすら身体をほぐし続けました。会場で猫道を観た人はブレイクタイムの大部分をストレッチに費やしていたような印象を受けたかもしれません。それくらい身体をほぐしていました。また、会場はライブハウスですが飲み物は暖かい緑茶を注文しました。喉と身体をとにかく温め続けること。それだけでパフォーマンスはだいぶ安定します。そして、身体が温まり、ほぐれることでメンタルも変わってくるのではないかと思います。

⑧メンタルのコンディションを整える

試合に臨むメンタルの管理というのはなかなか難しいですが、変に気合を入れてお気に入りの曲を聴いたりするのではなく、自分の場合は直前まで全部準備と稽古でした。駅から宿に行くまでも暗唱でやるリリックを呟きながらタイムを計っていましたし、新幹線の中では朗読するテキストを1枚ずつ板目紙(出力した朗読テキストを貼り付けるのに適した厚紙。自分の朗読パフォーマンスは動きまくるのでスマホでの朗読には適さない。)にメンディングテープで貼り付ける作業に没頭しました。もちろん、ヘッドホンではスタジオ稽古の音源を延々と聴いていました。余計なことを考えないようにするためにも「準備をすることで精神をフラットに保つ」というのが自分がしたことです。

また、会場入りしてからは主に選手以外のお客さんと話し、対戦が決まった相手には軽く挨拶に行きました。会場は緊張感が漂っていましたが、表面上だけでも和やかに相手と接することでフェアプレーの下地ができたと思います。対戦後や投げ銭(ジャッジ)の最中はひたすら会場の床にあぐらをかいて下を向いていました。勝っても一切喜ばない。なるべく存在を消して、出番の時だけバイブスを出す。そうすることでメンタルが揺れず、絶えず緊張感を保てた気がします。メンタルの維持は人それぞれですが、言葉を吐く競技なので一回戦の前までは誰かと会話はした方がよいのではないかと思います。サッカーに例えるなら、選手達がキックオフを迎える前にピッチに出てボールを触るような感じです。

結びに

主催する社団法人のタグ。お守り代わりに本番で身につけていた。

今回自分が出場した試合は予想外に快勝が多く、猫道の試合でギリギリの僅差の勝負というのはなかったようです。久しぶりにスラムに出たはずなのに苦戦は強いられませんでした。運の要素以外にどんな要因があったのかと考えると、明らかに経験と準備です。「続けること」「負けから学ぶこと」以外に近道はないと思います。これを読んでくださっているのはおそらくスポークンワーズスラムに興味関心がある方、これからエントリーを考えている方、何度か挑戦して優勝を目指している方、予選レベルでは優勝できても総合優勝には届かないというこれまでの猫道と同じ状態の方ではないかと思います。ありきたりな声かけになってしまいますが、タイトルを獲るまで続けて、負けから学んでください。また、現場に足を運んでいい試合を沢山観て下さい。ここに書いた1万字を超える準備のフローは、極めてスタンダードで捻りのないものですが、15年弱の積み重ねでできています。

初めてスラムのファイナリストになった14年前、自分は名古屋から遠征してきた老獪な先輩に一回戦負けしました。周りのタフな友人達も皆彼に負け、彼はグランドチャンピオンになりました。考えてみれば、そのステージに立つまでに6〜7連勝はしていた自分ですが、初めてのファイナルで力んでしまい、完全に無策でした。後から調べると、その先輩はスラムのファイナリストになるのは2回目で、数年前のファイナルで一回戦負けを喫していました。人に歴史ありだと思いました。今回グランドチャンピオンになった自分は初めて彼の気持ちが分かったような気がしました。やはり、「続けること」「負けから学ぶこと」が肝要だと思います。

タイトル(総合優勝)がかかった戦いは出場者全員が手強いわけで、それ相応の準備が必要だと思います。もしかしたら3/25のポエトリー・ナイトフライト 第3期グランドチャンピオントーナメントにおいては自分が一番時間と労力を使って準備したかもしれません。本番の前の週は火曜が祝日だったのでスラムのために月曜の仕事を休んで4連休にして準備しました。複数の友人からの週末の誘いを断って引きこもり、最後の仕込に丸4日かけました。17作品を全力でスタジオ稽古すると2時間くらいかかり、ワンマンライブをやったような状態になります。喉が荒れ、パワーも削がれ、結構大変でした。全ては東京以外の街でライブオファーをもらうため。結果、今年はライブ出演で京都に足を運ぶことができそうです。関西の素晴らしいミュージシャンとも繋がることができました。スラムで総合優勝を目指す皆さん、「続けること」「負けから学ぶこと」は前提として、冒頭で自分が述べた「勝ってどうしたいか」もクリアにして是非トライして下さい。

大変長くなってしまいましたが以上で結びとさせていただきます。今後の皆さんの芸の道が実りあるものになりますように。

猫道(猫道一家)

★関連資料

猫道のスラム歴や詩についての考え方などをまとめた文章です。

■2014年4月7日【スラムと私】

https://blog.goo.ne.jp/kabukidamashii/e/ba84938cf96954eefb833200ea91b36e

■2021年12月2日【軽々しく詩人と名乗らない】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?