アースオーブンのバイブル

私の人生がどう転ぶかはまず置いといて、やっと本題の土窯、アースオーブン作りについて書き記したいと思います。

いよいよ明日はアースオーブンの土台作り。今週ドイツにしては猛暑で、作業には暑すぎるのではないかとメンバーが戦々恐々としておりますが、京都の夏を知る私にとっては、どんなドイツの猛暑もお茶の子さいさいでございます。

さて、土台にはたくさんの石やレンガが必要です。なるべくあるもので済ます、というのがアースオーブンの哲学(と勝手に理解)、材料は畑に転がっている石や、ご近所さんたちからいただいたレンガなどを使用します。

こちらはしゃがんで作業する文化ではありませんので、窯を腰の高さに設置する必要があります。日本の『おくどさん』は地面に直接設置されており、非常に大地に近い文化であるなあと思います。アジアやアフリカの釜は、いずれも地面に直接型です。こちらでヨガ教室に行くと、しゃがんだり、俗にいう『うんこ座り』ができない方々をよく目にします。しゃがむという動作は、足腰を強くします。私も机と椅子、ベットで育ちましたが、それでも床に座る機会は多かったのでしょう、しゃがんでから立ち上がる動作が早く、『その歳でそのスムーズさ!』とドイツ人に褒められます。こちらの人は体も大きく、足も長いですので、年を重ねれば重ねるほど、この動作が厳しくなるようです。あ、いけません、また話がまたあらぬ方に飛びそうですので、気合でアースオーブンのテーマに戻ります。

オーブンが一定の高さにあるということは、作業が楽ですし、作業効率も上がります。その土台に保温する機能を備えるために色々と工夫することもできます。

参考にしたこの本には土台に瓶を敷き詰めて熱を保つ工夫がされていました。この本は釜仲間の間では、釜作りのバイブルと呼ばれております。

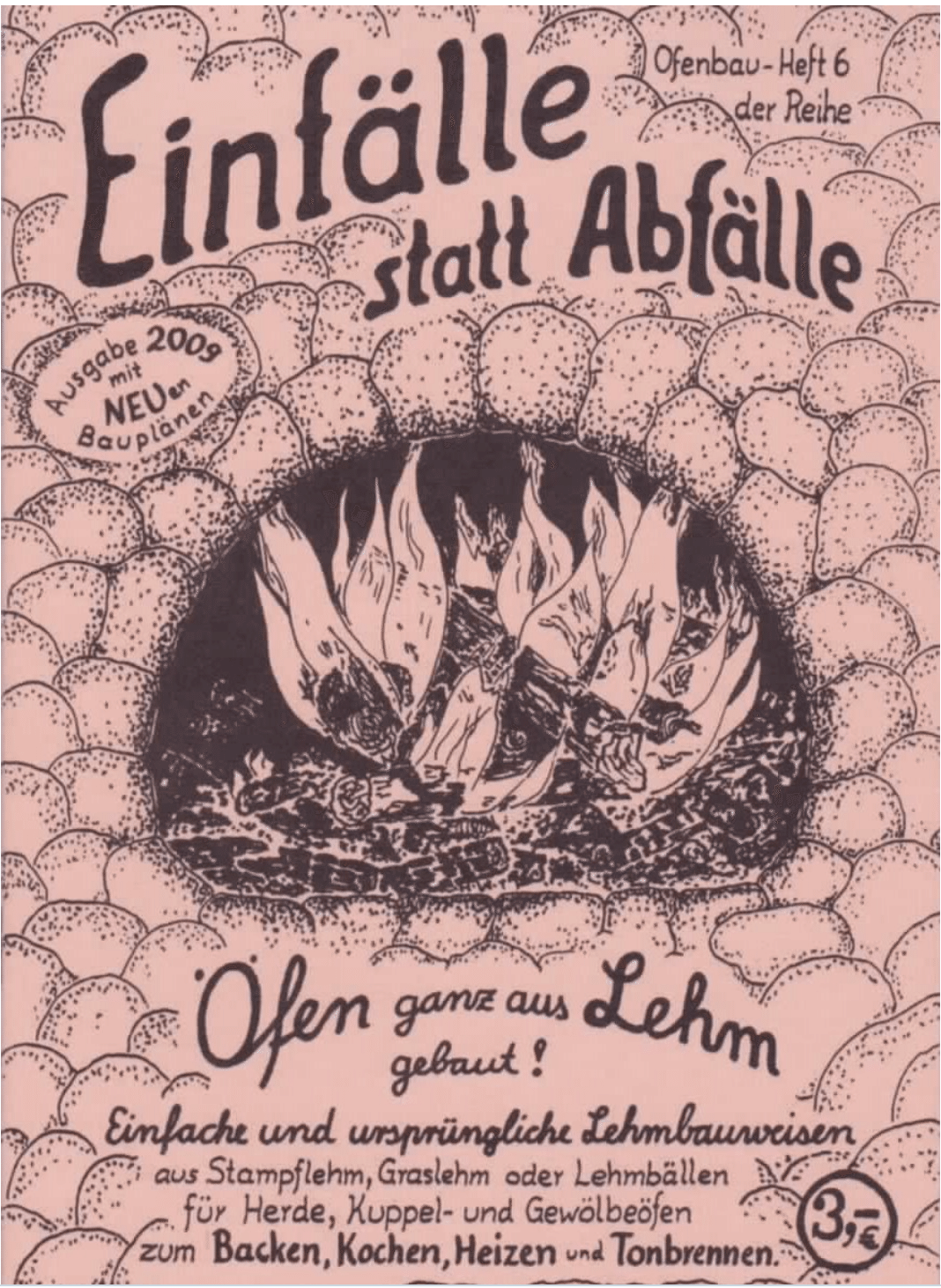

しかし私の一押しバイブルは、このミニ冊子です!

挿絵の素晴らしさと言ったらありません。ドイツの妹尾河童と呼ばせていただきます。全て手書き、内容も非常に濃く、釜作りのポイントが詳細に記されております。この内容でなんと3ユーロ!この冊子を眺めながら眠りに入るのが最近の幸せです。このエコ界謎の巨匠、エコトイレからソーラーシステム、風力発電、自転車の直し方まで、驚くほどの分野をカバーされております。思わずこの冊子シリーズを何冊か購入してしまいました。

さてさて、土台について詳しくはまた明日以降お伝えします。今、天気予報を見ると、大雨の予報。雨天延期の可能性も出てきました…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?