『目的』と『手段』を明確に区別せよ!! 【For 理学療法士,看護師】

こんにちは。理学療法士 兼 イラストレーターの〇っち~です。

みなさんは普段の臨床から『目的』と『手段』を区別する意識を持たれていますか?学生や新人さんの指導をしていると、短期ゴールのところに「麻痺側大殿筋の筋力強化」や「股関節伸展ROMの拡大」と書かれていることが良くあります。

このような場合、『手段が目的化』してしまっている可能性があり、治療を進める上で視野を狭めてしまったり、迷走してしまう恐れがあります。

また、患者さんへの治療内容の説明をする際にも「何のためにその治療を行うのか」をはっきり伝えることができません。そのため、患者さんとセラピスト間での治療に対する共通認識を持てず、思うような治療効果を得られない可能性もあります。

そこで今回は、『目的』と『手段』を明確に区別する必要性について共有しようと思います。

よろしくお願いします。

①『目的』と『手段』の定義とは?

それぞれの言葉の定義は以下のようになります。

『目的』:目指す事柄(=方向性)

『手段』:目的を実現するための行為・方法・要素

平たく言い換えると、

『目的』実現のために、『手段』をする/『手段』がある

という関係になります。

例えば、

例1)安定して起立できるように、下肢筋力を増強する。

例2)転倒なく歩行できるように、手すりを設置する。

のような感じになります。

ここで気づいて欲しいのは、例1と例2において『手段』のところを入れ替えても全く問題がないということです。

ちょっと入れ替えてみましょう!

例1※)安定して起立できるように、手すりを設置する。

例2※)転倒なく歩行できるように、下肢筋力を増強する。

違和感ないですね。

今回のお話の最重要ポイントがココです!!

詳しくは③なぜ『目的』と『手段』を区別する必要があるのか?で解説します。

②『目的』と『目標』の違いって…?

ちなみに、「目的」と似た言葉で「目標」ってありますよね?

セラピストは「目標」って言葉の方が馴染みがあるのではないでしょうか…?それぞれどう違うのか、説明できますか?

実は以下のような違いがあります。(図2,図3参照)

『目的』:最終的に到達したい事柄のことを指す。

『目標』:目的という最終的なゴールに向けて、

その間に設定される指標(目指すべき状態)のことを指す。

例えば、

入院中の目的が「電車で近所のショッピングセンターへ行って買い物する」ことだったが、退院後には「新幹線に乗って原宿に買い物に行きたい」へと変化(ステップ アップ)したら、

今まで『目的』だった「ショッピングセンターでの買い物」は、『目標』に切り替わり『手段』となっていることもあるんです。

つまり『目標』はその人の現状からみると「目的」にも「手段」にもなりうるのです。

※セラピストが『目標』を取り扱うのは、もしかしたら最終到達地点である『目的』は把握しきれず、把握できるのはあくまでも現状での『目的』(=いずれ『目標』と呼ばれるもの)に尽きるからなのかな…と思いました。

ここで押さえておいて頂きたいのは、

【『目的』-『目標』-『手段』の関係性】と【目標≒手段】であるということです。

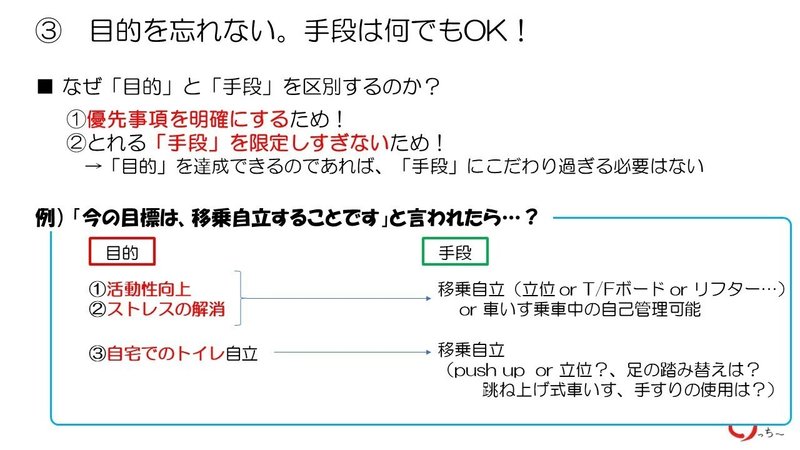

③なぜ『目的』と『手段』を区別する必要があるのか?

では、なぜ「目的」と「手段」を区別する必要があるのでしょうか?

これには以下の2つの理由が挙げられます。

1. 優先事項を明確にするため

2. とれる『手段』を限定しすぎないため

→『目的』を達成できるのであれば、『手段』にこだわり過ぎる必要はない

例えば、他のセラピストの代行をする時に、

「今の目標は、移乗自立です」と申し送りを受けたとします…

この場合、あなたは何を優先するべきかわかりますか?

「移乗」という行為がそもそも「手段」ですよね。

であれば、何のために移乗を自立させたいのかがあるはずです。

移乗を自立させる目的としては、例えば以下の㋐~㋒が挙げられます。

㋐入院中の活動性向上

㋑リハビリ以外の時間をベッド上で過ごすことへのストレス解消

㋒自宅でのトイレ自立

→㋐㋑なら早急に自立させていくべきなので、最も得意で安全な方法を選択します。

※そもそも、移乗が自立していなくても車いす乗車時の自己管理ができているなら良いのではないか…と考えることもできます!

→㋒なら自宅のトイレ環境や患者さんの状態によって、push upや移乗ボードを使用した移乗でいいのか、立位で足の踏み替え等が必要なのかなど、必要となる条件が変わってきます。

このように、

『目的』が何かによってとるべき『手段』が変わってくるので、

意識して区別するようにしてください!

④患者さんと『目的』を共有することで、モチベーションを上げられる

『目的』と『手段』を区別する必要性は③で述べたとおりですが、僕はこれらをしっかりと区別しておくことで更に副次的な効果も得られると考えています。

それが「患者さんの治療に対するモチベーションの維持・向上」です。

今実施している治療内容はどのようなことを目指して行っているのか、

その方向性を共有することで非常に治療効果が高まるように感じています。

例えば、

『短下肢装具(AFO)+杖での自宅内歩行自立』を目標としている片麻痺の方を想定してみます。

現状は車いす自走は院内自立しており、リハビリ室までご自身で来て自主練習をすることも出来るとしましょう。

歩行に関しては、麻痺側下肢・体幹の筋出力が不十分で麻痺側LR~MStでの体幹前傾・臀部後退・麻痺側膝のロッキングが見られており、AFOを装着して平行棒内を中等度介助レベルであったとします。

この時、担当PTから実施するように言われている自主練習が「平行棒を把持した起立練習」だけだったとします。

※もちろん、回数は身体機能の変化に応じて「50回/日→75回/日→100回/日」のように変えていくことはお伝えしているものとします。

そうすると、患者さんはどう思って自主練習に取り組むでしょうか?

自主練習を開始したばかりの時はやる気になって頑張るかもしれません。

しかし、しばらくすると……

「歩けるようになることが目標のはずなのに、起立ばかりやってて意味があるのかな…」

と感じるようになる気がしませんか?

そのモチベーションの変化を察知できずに、同じ自主練習を継続してしまうと患者さんは「これではダメだ!歩く練習もしないと良くなれない!!」と勝手に平行棒内で歩行練習を始めてしまうかもしれません。

……そして良くない歩容が定着してしまい、自宅内での杖歩行獲得から遠ざかってしまうことになるかもしてません💦

この状況は非常にマズいです!

担当PTのことを信頼できなくなっているので、リハビリ中の指導も身に入らなくなっている可能性さえあります。

担当PTとしては、麻痺側下肢・体幹の筋出力が伴っていない状況では自主練習で歩行を行っても悪い歩行パターンがついてしまうと考え、麻痺側下肢・体幹の筋出力向上・支持性向上を『目的』に起立練習を『手段』として選択したのでしょう。

しかし、これでは目的の設定が不十分ですし、そもそも患者さんと目的の共有もできていません。

では、どのようにすると良いのでしょうか?

まずは『目的(≒目標)』をもっと明確に具体的に設定します。

短期目標:

●平行棒内で麻痺側LR~MStで臀部後退・膝ロッキングをしない歩容で見守りで歩行できる

●リハビリ室内での杖歩行を自主練習でできる

●自室~病棟トイレまでのNs見守りでの杖歩行ができる

●杖歩行にて病棟内自立

○杖歩行にて院内自立(可能であれば)

○杖歩行にて屋外歩行が見守りでできる(可能であれば)

長期目標:

●短下肢装具(AFO)+杖での自宅内歩行自立

●屋外車いす自走にて近隣スーパーで買い物ができる

〇自宅周辺を杖歩行にて散歩ができる(可能であれば)

上記のように、長期目標(≒目的)から入院中のリハビリの方向性を明確にした上で、それに向けたより具体的で詳細な短期目標を患者さんと共有します。

そして、現状での問題点を説明し、患者さんとセラピストの問題点の認識をすり合わせます。

今回であれば、

1. 平行棒内で安全に良い歩容で歩くには中等度介助を要していること

2. 麻痺側LR~MStで体幹前傾・臀部後退・麻痺側膝のロッキングが見られること

3. 上記1,2には麻痺側下肢・体幹の筋出力の不十分さが影響していること

となるでしょう。

(※実際の臨床でもTop down的に1→2→3のように説明するとわかってもらいやすい印象があります。)

ここまで説明してようやく

今必要なことが麻痺側下肢・体幹の筋出力向上・支持性向上であること

が納得できるようになるかと思います。

そして、今やるべきことの認識を共有できたら、次に『手段の提示・選択』に移るのです。

麻痺側下肢・体幹の筋出力向上・支持性向上を図るのであれば、何も起立練習でなくても構いませんよね!

例えば、

・ベッド上での筋力増強運動(お尻上げ等)

・立位での麻痺側下肢への重心移動・保持練習

などでも構わないわけです。

それらすべての選択肢を提示し、

それぞれのメリット・デメリットを説明したうえで、

担当としていずれかの練習方法(今回は起立練習)を推す理由を明示します。

例えば、

●起立練習は支持基底面の変化と重心位置・高さの変化を伴いながら行われるため、歩行に必要とされる要素が多く含まれる練習であること

●ベッド上や立位での練習と比較して体幹筋や大殿筋・大腿四頭筋等の抗重力伸展筋の活動がより要求されること

●今後、杖歩行を獲得していくのであれば、動きの少ないベッド上での筋力増強運動や立位での荷重練習よりも起立練習で早く麻痺側の筋出力を向上させ、平行棒内歩行の自主練習ができるようにした方がよいと思うこと

などです。

ここまで説明したうえで、最終的にどの自主練習を選ぶのかは患者さんご本人に任せます。

『目的』は麻痺側下肢・体幹の筋出力向上・支持性向上を図って、平行棒内で麻痺側LR~MStで臀部後退・膝ロッキングをしない歩容で見守りで歩行できるようにすることなので、どのやり方でも構わないわけです。

(できるようになるまでの所要時間は異なりますけどね…💦なのでこういったこともメリット・デメリットとして伝えるようにはします!)

しない or 違うことをし始める よりもやってもらえることの方が重要です!

そのため、選択肢はどれを選んでも少しでも良くなるものにしておく必要はあります。(←ココ重要です!!)

セラピストはこのように自分の中で『目的』が何で『手段』がどれなのかを明確に区別しておくことで、患者さんの現状や要求に合わせた対応が可能となります。

また患者さんにとっても、自分の担当セラピストが今後どのような過程をたどって良くなっていくと想定しているのかが分かりやすく、その見通しが分かると当事者は心理的に安心するし、今後を見据えて今の内にしておくべきことをはっきりと捉えられるようになるでしょう。

是非、実践してみて下さいね!

まとめ

今回は『目的』と『手段』についてまとめました。

『目的』は方向性のことであり、ここを明確に決めることで、

とるべき『手段』が決まってくるのです。

手段が目的と化していないか、手段にこだわり過ぎるあまり視野が狭くなっていないか、今最も必要なことは何なのか、そういったことを時折思い出してみると良いかもしれません。

何度も言いますが、大切なのはあくまで『目的』です。

コレを意識することで、あなたの臨床力は格段に上がると思います!

是非、取り入れてみて下さいね😊

~宣伝です~

イラスト作成やイラストを取り入れた名刺のデザイン・作成も行っています。ご興味があれば一度下記URLからご覧になってみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?