上野の和食の展示でコネクティングザドッツ

上野で開催中の展示「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」に行く。

日本は世界でも稀に見る生物多様性を持つ地域であり、例えば魚類は同じ島国のイギリスが300種、ニュージーランド1300種に対し、日本は4500種も生息しているという。日本に生息する地上の植物も約7500種のうち2700種が固有種とな。そして7500種のうち食べられる植物は1000種以上。

日本はほとんどの地域が軟水であり、ヨーロッパは硬水が主流。軟水は水の中に成分が出やすく出汁に向いており、硬水はシチューなどの煮込み料理に向いているそうで、あらゆる資源が食文化に影響を与えている。

水質は岩や土の成分に左右され、どんな地質にどのくらい滞留したかで硬度が決まる。日本は山かつ雨が多く滞留時間が短いゆえ軟水だそう。

日本でも昔からポルチーニ茸やトリュフが生えていることが確認されているものの、和食で使われた歴史はなく、一方日本で人気のなめこは他国でも取れるが、ヌルヌルが嫌われ好まれてはいない。ところ変われば価値も変わる。

野生植物を食材に適したかたちで効率的に栽培できるよう人為的に作ってきたものが「野菜」という定義を初めて知った。そして日本の野菜のほとんどは自生ではなく、他の国から持ち込まれたもの。

情熱的ゆえに極端な行動に走ってしまうとても好きなお姉さんがかつて摂食障害になってしまったとき、「外来の飲食物が一切食べられなくなり、ブロッコリーとかもだめだった」と言っていたが、この展示にのっとると彼女が食べられる野菜はほぼなくなってしまう。

日本は世界で最も大根の品種が多く、800種類もる。島根の出雲おろち大根が個性的で好きだった。

明治時代以降に国家事業として米の生産量を増やそうと品種改良に取り組んだ結果、1970年ごろから米が余り始め、量から質へと品種改良の目的が変わっていく。

現在スーパーで見かける品種のほとんどがコシヒカリをベースとしていた。コシヒカリすごい。

サケとサーモンが別の種類であることは知っていたが、展示では「分類学的にはイエネコとチーターくらい別物」とあった。そんな違うとは知らなかった。

海松と書いてミルと読むことも初めて知った。ミル貝は海松貝であり、海松という海藻もある。

日本酒造りの漫画を読んでいて、不必要な酵母や雑菌が入ったりしないものなのか疑問だったのだが、温度によって菌や酵母が何にどう作用するかが異なるため、それによって余計なものは淘汰されていくと説明があり、解消された。実によくできている。

焼酎は15世紀にタイから琉球王国に伝来し、そこから九州に広まった。先日の九州で薩摩が琉球王国を支配下に置き、琉球王国経由で異国文化を取り入れていったと学んでいたので点と点がつながった気持ち。

地域による食文化の違いに興味があるので、醤油や味噌、お雑煮の地域性の図が面白かった。東北出身の両親を持ち東京で育ったわたしが塩辛い味を好むのは当然であった。

日本の食文化に塩は重要な役割を果たすものの、日本は岩塩が取れず、湿度が高く雨も多いことから天日で塩を得るのが難しい。ゆえに煮詰めたり干したりする前の海水の塩分濃度をいかに上げるかを工夫したとのこと。

先日、香川でうどんが生まれた背景として、塩の名産地であったことが大きかったと説明されていた。そして香川は雨が少ない地域だとも聞いた。だから塩の名産地となったのか!と合点がいった。

昔の食卓の再現もたくさんあった。織田信長が徳川家康をもてなした御膳の中にはホヤの冷や汁があった。なんとなくうれしい。

一番おいしそうだったのは卑弥呼の食事。イイダコのスープと鯛の塩焼きと鮑。左奥は忘れた。

アイヌの食事もおいしそうだった。すじこ粥を食べたい。汁はアイヌ語でオハウ。ゴールデンカムイを読んだから知っている。

豆腐を寒天で固めたこおり豆腐という食べ物が紹介されていて、今とは全く別物だなと不思議に感じていたけれど、わたしの頭に浮かんでいたのは高野豆腐だった。どうりで別物。

と思ったが、高野豆腐を凍り豆腐と呼ぶこともある。展示のこおり豆腐と凍り豆腐は関係があるのだろうか。

1811年、江戸の食べ物屋は7600軒以上もあったらしい。東京はその頃から飲食激戦区。

江戸の食文化の発展の背景には流通網の整備があり、それによって全国の食材が広く流通するようになったことが大きいらしい。

これにより北海道の昆布は全国に広まり、薩摩、琉球王国を経て、当時清と交易があった琉球王国経由で清にまでわたり、このルートを「昆布ロード」と呼ぶと説明されていた。

沖縄で読んだ本では、琉球王国は清から漢方薬の原料を仕入れており、その原料を求めた富山の薬売りが北海道から仕入れた昆布と交換したことによって沖縄で昆布が広まったと書いてあった。

またしても点と点がつながった。自分の知識に厚みが出た感覚があり、うれしい。

寿司の発祥は東南アジアから伝来したなれずし。時代とともに徐々に発酵期間が短くなり、江戸中期にごはんにお酢で酸味をつけた「早ずし」が生まれ、1820年ごろに江戸の職人が握り寿司を考案して江戸の郷土料理に。全国に今の寿司が広まったのは戦後で、意外と最近のことだった。

1904年の料理本は文字だらけ。今のものと比べて想像力と読解力が問われる。サンドイッチのレシピに余ったパンの耳の活用法まで含まれているのがとても良かった。

日本で肉食が解禁されたのは1872年。天皇が牛肉を食べたとな。それ以前から鶏肉は食べていたようなので、ここでいう肉は牛のことなのかもしれない。

カレーの具として定番の鳥豚牛海鮮の他、かつては赤蛙も使われていたそうな。カエルは肉と魚介類のどちらに分類されるのだろうか。ペスカタリアンはカエルカレーを食べられるのか、否か。

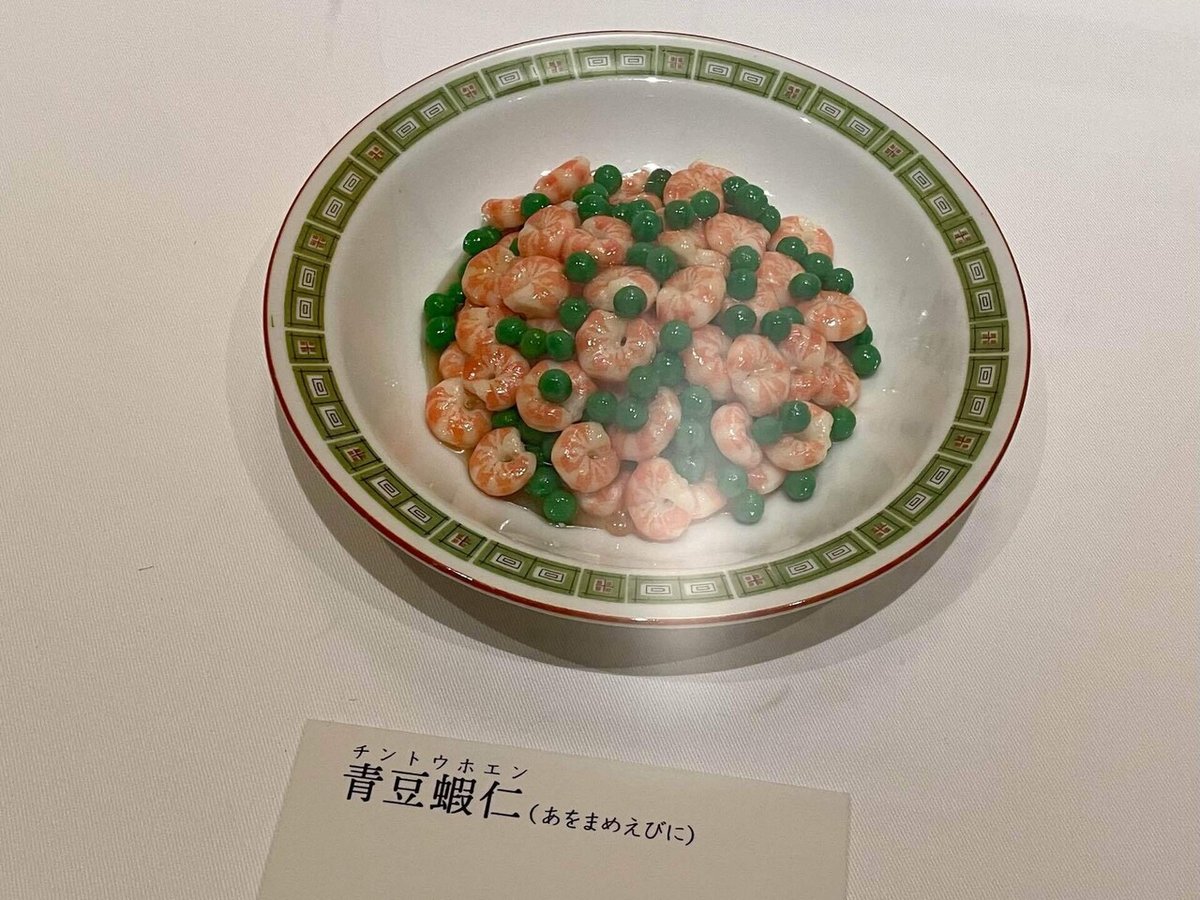

戦後広まった中華料理は直訳の料理名がチャーミング。

近代では電化製品によってサザエさんが暇になっていた。わたしは便利になりすぎると時間を持て余してしまうし、なくても支障はないという理由で電子レンジと炊飯器とオーブンとトースターを持っていない。

ところが最もなくても支障がない食洗機は持っている。わたしは洗い物が大嫌い。

クックパッドの都道府県別検索結果の分析も紹介されていた。一定の検索頻度があって、その頻度が他地域と比べて顕著に高く、その状態が5年以上継続しているワードの上位3つが展示されている。各地域に特徴があり、全く想像できない料理や食材も多々あり面白かった。

日本各地をうろうろしながら現地の資料館をめぐった結果、各地の知識が深まり、今回みたいな日本全国を網羅した展示でいろいろな点と点がつながる。やはり知っていることが多い方が人生は楽しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?