己の醜悪さへの抗い、人の再生及び帰りたくなる場の創出

先日、私が所属している環境改善グループ「環境再生 いのちの杜 野土」の話し合いがありました。

話し合った内容は、各人がこのグループで環境改善に取り組む目的、活動に向ける思いを共有し、グループ全体としてどのような方向性でやっていくかということを統一するための事前ワークといったものでした。

当日はメンバー6人が集まりました。まず午前中は継続的に環境改善で関わっている休耕田及び山に全員で手入れに入りました。全員で作業を共にすると息が合ってくると言いますか、全員の気持ちが一つになっていき、話し合いをするにしてもスムーズにお互いに意見を言って、お互いの意見を受け入れる雰囲気が作られます。

撮影:逍遥学派の福崎陸央氏

午後に話し合い、ワークショップを行いました。ワークショップのファシリテーターは合同会社 逍遥学派の大橋まり氏、福崎陸央氏のお二人にお願いしました。

ワークショップの内容は逍遥学派のお二人に提案してもらったのですが、その内容は「今までにあった、最高の再生体験もしくは最低の破壊体験」を発表する、というものでした。

私がそのテーマを聞いて思い浮かんだ光景は3つでした。

一つは私がかつて高森草庵に向かう時に電車の車窓から見た長野の松林の風景に「懐かしい」と感じた時の光景でした。

私は海辺の街で生まれ育ったため、長野に縁もゆかりもないはずでしたが、長野の山の光景になぜか懐かしいと感じたのです。その時の感情は今も覚えていますが、一度も来たことが無いのに「帰ってきた」というような不思議な感覚が生じたのを覚えています。

自然というものが私にとって非常に大事なものであるということを痛感した出来事でした。

もう一つは、高森草庵で過ごしている頃、畑からふと見た長野の山々の光景を見た時、山々の雄大さに目を奪われ、ふと手を合わせたくなった光景でした。自然環境の美しさに癒される心および自然に対する畏敬の念といったものが私の心に浮かんでいたのだと思います。私はその時、かつての日本人が山には山の神様がいて、川には川の神様がおり、お天道様に手を合わせて暮らしていた気持ちが少し理解できたような気がしたのでした。

再生というテーマに沿うか分かりませんが、テーマを聞いて浮かんだ光景が上記二つの光景でした。

最後に、これは崩壊の光景ですが、同じく高森草庵で暮らしていた時、周辺の山が切り開かれ、山が削られ、あちこちでソーラーパネルが建てられていた光景が浮かんできました。長野の山を開発するのは東京の電力会社の関連会社で、そのソーラーパネルで儲かるのは都会の一部の人々、地元の人はむしろ土壌汚染や水源枯渇などで困ることが予想されていました。また、人間の経済の都合で自然が破壊されているのもどうしようもなく嫌でした。この光景には人間の醜悪さが凝縮されたように感じられました。

私がその光景で感じた人間の醜悪さは「自分さえ良ければ他人や他の生命がどうなっても良い」という心でした。しかしその心は確かに自分の中にもあるものでした。私は自分の中のその醜悪さに抗いたいと思い、そのために林業の世界に入り、そして今、環境改善の活動をしているのだということに、その光景を思い出すことで気づきました。

私はそうしたことを話しました。

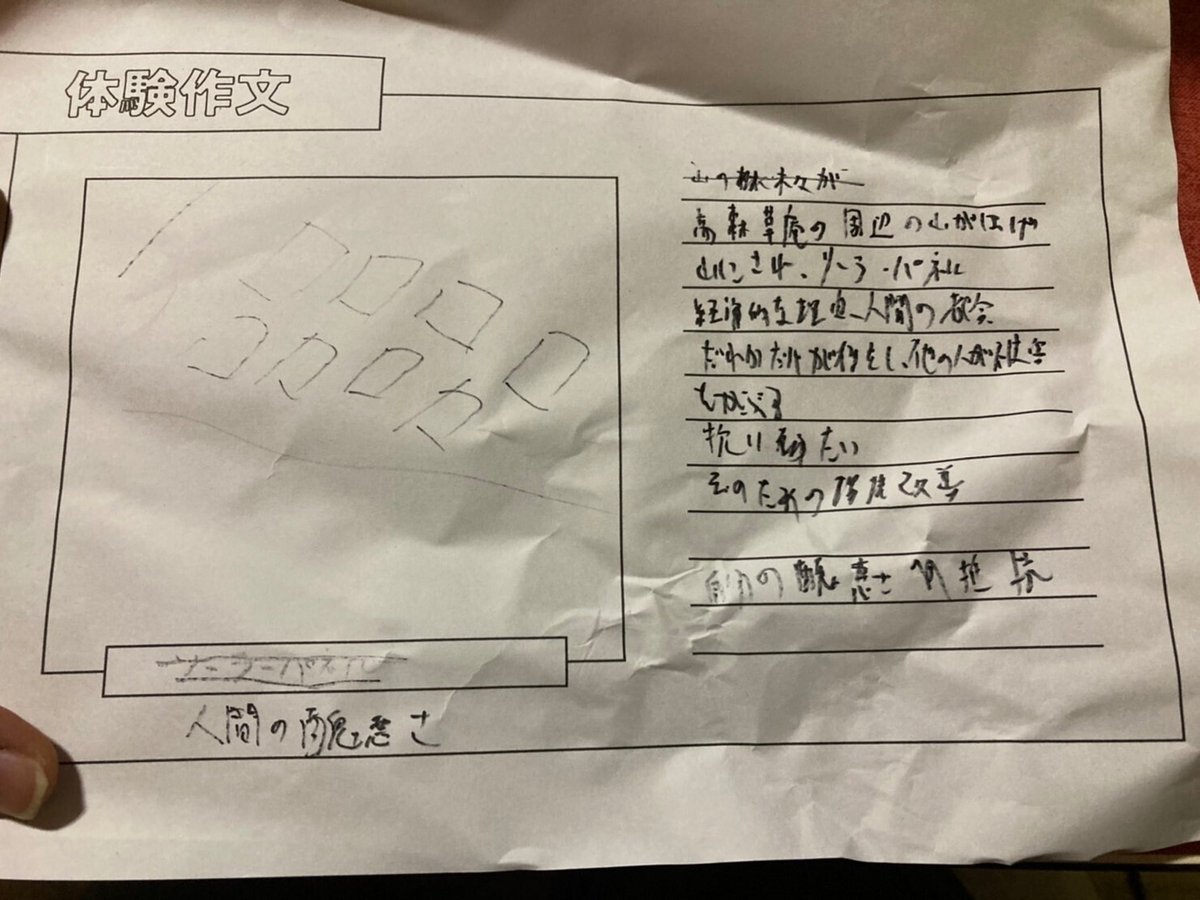

この後、話を聞いたメンバーが感じたことや話者へのメッセージを紙に書いて話者へ渡します。

「自分が話した個人的な話にメッセージをもらう」という体験が非常に新鮮でとてもありがたかったです。自分が話をしたことを評価してもらっているような感覚で、非常に嬉しかったです。

また、私が表現できていなかったことも汲み取ってくださるメッセージがあったり、私が気づいていなかった思いを書いてくださるメッセージもあり、カードを読むことでさらに気づきがありました。

全員の発表が終わった後、それぞれがいただいたメッセージカードから3つ、特に「これだ」と思うのを選んで、改めて話すという場面がありました。

私はいただいたメッセージカードから

・自分の中の悪、闇 抗う 自然にかえる

・人の再生

・帰りたくなるような場所

の3つを選びました。

一つ目の「自分の中の悪、闇 抗う 自然にかえる」は自分が話していた時に意識していた内容で、私の中にある人間都合で自然を破壊してしまう「自分さえ良ければ良い」という醜悪な心に抗いたいと思い、抗うための具体的な方法として環境改善活動を行っているという私の態度を示すものです。

私が個人的に環境改善活動をする動機にあたる部分であったため、一つにはそれを選びました。

二つ目の「人の再生」は他のメンバーの話に出ていた話題でもありますが、「再生」と言う言葉が良いなと思いました。

私たちは自分たちが行っている環境改善活動を「環境再生」と呼称しています。

かつての人間は自然と調和して暮らしていたけど、今は「自然と人」というように自然と人間を分けて考えることが一般的になり、人間が自然から孤立している、という世界観を私たちのグループは持っています。そのため、自然環境を良くするだけでなく、自然と人との関係性を再び結び直すという意味も込めているので、「再生」という言葉を選んでいるのです。

人が自然の輪の中で再びつながるようになることが本当の意味での自然環境の再生であり、人の再生である、という考え方です。

一つ目の理由に表れるように、私はとかく視野が自分のことだけにとどまってしまいがちなので、自分だけでなく人全体にも視野を持てるようにという意味を込めて「人の再生」というカードを選びました。

最後の「帰りたくなるような場所」というのは、私が気づいていなかった私の思いをメッセージにしてくれていた内容だったので選びました。

私が長野の松林を見て「懐かしい」と感じた感情、これは「帰りたくなる」という感情だったのだ、とそのカードを読んで気づきました。

「帰りたくなる」というのは、その場が居心地が良いと感じるからこそ生じる思いです。そして確かに、私が環境改善、環境再生で目指す場というのは「帰りたくなる」場だと思いました。

また、私が活動しているこの「野土」という団体自体も、「帰りたくなる」場、居心地が良い場にしたいと思っていて、そういう意味でもこのメッセージは非常に大事にしていくべきものだと思いました。

このワークショップでは私以外のメンバーもそれぞれ「再生と崩壊」というテーマで想起される出来事を語り、それに対して他のメンバーからメッセージをもらい、そのメッセージの中から大事だと思う3つのメッセージを選び、発表しました。

それぞれ自分の深い思いを語ることができ、またそこに対するフィードバックをもらうことでさらに深堀りすることができました。さらにそれを全員に共有することで、それぞれがお互いの思いを知ることができました。

今後は、このそれぞれを思いを共有したうえで私たちがグループとしてどこを目指すのかを決めるのですが、その準備段階として非常に意味のあるワークショップであったと思います。

他のメンバーも言っていましたが、こういう自分の深い思いを安心して語れる場というのは非常に貴重だと思います。その場が持てていることを嬉しく思うとともに、その思いを共有できるメンバーと活動できることのありがたみを感じました。

このグループの結束力を高めることができた非常に有意義な一日になりました。

なお、この日のワークについて、ファシリテーターをしてくださった逍遥学派も記事を書いてくださいました。

本日は以上です。スキやコメントいただけると嬉しいです。

最後まで読んでくださりありがとうございました!