直島一人旅日記

1日目

羽田空港近くのホテルに泊まっている。6:55分発の飛行機に乗るため、4:50に起床。身支度を済ませてホテル発のシャトルバスに乗って空港へ向かう。

現地に着いてから寝不足で体調不良なんてことがないように、機内ではなんとしてもぐっすり寝たいと考えていた。予めダウンロードしていたポッドキャスト聴きながらすぐに寝ることができた。

高松空港に到着してすぐに港行きのシャトルバスに乗る(ことでんバス)。座席の肘掛けに縦長の蓋の灰皿がついている。そういえばそうだった。修学旅行やサッカーの遠征のときに乗ったバスにはこれがついていた。もうどこも禁煙で灰皿なんて使われないだろうに。お前はずっとここにあるんだな。いつまでもあっておくれ。

このシャトルバスも交通系ICカードで支払いができて便利だ。今はモバイルSuicaを使っているので、いつでもどこでもスマホでクレジットカードからチャージができる。けれど昔nimocaを使っていた頃は、バスの車内でよく交通系ICカードのチャージをしていた。停車のタイミングをうかがい母が前方まで行って、運転手にチャージをお願いする。あんな慌ただしいことをしなくてよくなったのが少し寂しい。

1時間弱バスに乗って高松港に着いた。直島行きのフェリーまでしばらく時間があったので、海を眺めてぼーっとする。

時間になったので片道券を買ってフェリーに乗り込む。うきうきで屋上デッキまで上がって、ベンチに座る。目の前いっぱいに海が広がる最高の眺め。しかし、周りは外国人観光客しかいない。自分は国内旅行なのにはしゃぎすぎてしまっているのか。

でもそんなの関係ない。フェリーが出発すると海風が気持ち良い。最高だー。

高一の5月くらいに、クラスの親睦を深めるための島への遠足みたいな行事があった。港に集合して、そこからみんなでフェリーで島へ向かう。たしか30分くらいの乗船だったのだが、わたしは行きのフェリーで船酔いしたフリをした。なぜなら島に到着した後、クラス全員でドッジボールをすることになっていたからだ。運動は苦手ではなかったが、片手でボールを投げるのが不得意で、ドッジボールだけは大嫌いだった。

せっかく一生懸命勉強して入った高校。入学してまだ1ヶ月。最初の印象が今後3年間の学校生活を左右するのだから、ここでへっぽこ投げを女子に見られるのだけは避けたい。ということで、思いついた作戦が、船酔いのフリをしてドッジボールは休むというものだった。

クラスメイトはみんな良い奴ばかりで、船酔いの(フリをしている)わたしをめちゃくちゃ心配してくれた。しょうもない演技をしている自分が情けなるくらい。その代償としてドッジボールの回避には成功した。

しかし今考えると、ドッジボールを見られるのはダメで、船酔いしてるのを見られるのはオッケーとした基準が不思議でならない。フェリーごときで船酔いして苦しんでるのは結構ダサくないか・・・・・・。

というかそもそも、わざわざ島まで行くのにドッジボールをしようとなったのはなぜだったのか。校庭でも毎日できるのに・・・・・・。やはり高校生なんて子どもだ。

9月の最終週の午前中。日に当たるとまだ暑いけれど、常識的な暑さにはなっている。

周りを見渡すと、みんな自撮りに忙しそう。

展望デッキの真ん中には円卓が4つあって、1卓につき6人が輪になって喋ることができて良い空間だ。

あるテーブルでは、サラリーマン2人がPCを広げて仕事をしている。わざわざ展望デッキに陣取るあたり、彼らもはしゃいでいる。たしかに海風と陽の光を浴びながら作業していたら、仕事のストレスも吹き飛びそうだ。

1時間ほどで直島・宮浦港に到着。フェリーから早速赤かぼちゃが見える。

下船後まずは宿に向かいチェックインしてから、電動自転車を借りる。

自転車で赤かぼちゃへ戻る。人が誰もいなくなっているので、先に宿に行ったのは正解だった。

青空の下、赤い部分は赤々として黒い部分は黒黒とした、てかてかの赤かぼちゃ。大きな穴が一つ空いていて、中に入ることができた。

中は真っ黒で、床が水玉模様になっている。よく見るとその水玉にも二種類あって、一つは床の柄の水玉、もう一つはかぼちゃの壁面に空いているいくつもの小さな丸い穴から差した光による水玉。いわば人工の水玉と自然の水玉が混じっているのである。中でぼーっとしていると、どれがどちらの水玉なのか分からなくなってくる。

赤かぼちゃの向こう側には『直島パヴィリオン』がある。

内側から白いステンレス製メッシュ越しに青々とした快晴の空を見上げると、さっきまでの空とは違って見える。何か得体の知れない、だけど優しい場所に閉じ込められて、空が遠いものになってしまった感覚だろうか。

自然を生かすアートでおもしろい。

それから本村エリアへ向かう。多少の登り坂があるが、電動自転車だと驚くほど楽だ。

途中の坂道で、結構ちゃんとサイクリングの格好で電動じゃない自転車に乗った人を追い抜いたときは快感だった。ドーピングしたらこんな感じなのだろうか。

本村ラウンジ&アーカイブで家プロジェクトの共通チケットを買って、1つ目の『角屋』へ。

暗い日本家屋内に設置されたプールの中に、無数のデジタルカウンターがランダムに配置されてる。1から9まで進む、カウントのスピードはそれぞれ異なる。そのスピードは1998年2月に開かれた「タイムセッティング会」で、5歳から95歳までの島民125名によって、思い思いのスピードに設定されたらしい。

息をするあいだにも目の前のカウントは進む。一方向に流れ続ける時間がわたしを置き去りにする。それがとても残酷に思えてくる。

『角屋』の中の他の作品にも数字が核に据えられている。このアーティストは、こんなにも数字に取り憑かれていて大変だろうな・・・・・・。

絶対に抗うことのできない”時の濁流”の中にあって、流されてしまわないようにわたしは何かにつかまっていなければならない。ずっしりと重みのある岩のような時間に。それはいつか。わたしが一番幸せだった時間か。どの時間がわたしの拠り所となり得るのだろうか。

2つ目に行ったのが『南寺』。

チケット購入時に指定された時間に集合した20人弱で、一緒に建物の中へ入る。中は光が一切ない真っ暗闇。壁を伝って廊下を歩き、ベンチに座って何かが起こるのを待つ。

漆黒の闇をずっと見つめていると、視界の四隅から円形の帷が降りるような感覚が生じた。目に圧がかかっているのだろうか。

何分か待つとようやく、前方にぼんやりとした光が浮かび上がってきた。その光をずっと見つめていると、徐々に明るくなっている。このまま待てばもっと明るくなって、あれが何なのか正体がわかるはず。そう期待したそのとき。スタッフの方からこう言われた。

「この建物にご入室いただいたときから、この中の明るさは変わっていません」

これには静かに驚いた。まず、人間の順応力の高さに。そして、はじめはこのが見えていなかったのだということに。

同じ空間にいても、今の自分に見えているものが、他の人には見えていないのかもしれない。それどころか、他の人に限らず、過去の自分にも見えていないのかもしれない。そう考えると、「そこに在る」という事実にも絶対性はない。

この発見はとても頼りなく、わたしたちを孤独にさせるものに思えるかもしれない。

しかし、存在の曖昧さをしなやかな態度で捉えるならば、世界にはわたしたちが見ることができないもの、見落としているものが、無数にあるのだということになる。それは希望となり得る。

それから、スタッフの人に促され、ベンチから立ち上がって、前方の光の方へと歩く。光を掴もうと手を伸ばすと、ドライアイスの煙をつかむような感覚だった。

これは『バックサイド・オブ・ザ・ムーン』という作品で、作者のジェームズ・タレルは「いかに光に実体をもたせるか」をテーマにして制作したそうだ。

3つ目に行ったのは、和空間の天井をぶち抜いて自由の女神をぶっ刺した、『はいしゃ』。

家プロジェクトの作品は本村地区に点在しており、家々が並ぶ細い道を散策しながら各作品を周る。この地区にも布団が干してあって、ここで生活が営まれているんだなあと思う。アート作品と言えば聞こえはいいが、観光スポット化したこの地区で生活するというのは、一体どういう感じなのだろうか。

島民らしき人とすれ違うとき、自分が観光客であるということに少しだけ引け目を感じる。この場所の、良い面だけを消費している自覚があるからか。地元の人は浮かれたわたしたちをどう思っているのかが気になる。

地元の人にとって「良い観光客」とはどんなものだろうか。とりあえず、できるだけお金を使うことと、にこやかでいることを心がける。

4つ目に行ったのは『石橋』。この家屋は2001年4月まで個人宅として使われていたそうだ。

なんとなく、福岡の田舎にある祖父母の家に雰囲気が似ている。もしも祖父母の家をアートにするならば、どういう空間にしようか。

コンセプトは「退屈」だろう。周りは田んぼしかなくて、家の中にはもちろんゲームもネットも何もない。小さい頃はとにかく退屈だった。夜は真っ暗でただでさえ怖いのに、和室には女性の能面が飾ってあって、一人でトイレに行けなかった。

福岡市内で生まれ育ったわたしには、家の周りの一面田んぼしかない風景はどこも同じに見えて、すぐ道に迷ってしまう。けれど、この田舎で生まれ育った父は道に迷うことはない。当たり前だけど、父にはこの風景がわたしとは全く違って見えているのだろう。

大人になって行くと、少しずつその地域の豊かさがわかるようになった。田んぼを抜ける風は心地良いし、車で少し行けば海もある。その場所で何もしないでいると心が落ち着く。

だけどきっと、わたしは祖父母が生きている間にしかあそこに行かないだろう。あと何度行けるだろうか。

最後に『碁会所』と『護王神社』にも行って、共通チケットで入れる家プロジェクト6軒を制覇。

『護王神社』の拝殿地下の石室と本殿を結ぶガラスの階段には厨二心をくすぐられた。

通りがかった空き缶アートの小さなお店に入る。顔は缶の蓋で作られているだけなのに、なぜか表情豊かで、陽気で、かわいい。お店のおばあちゃんも優しくかったので、思い出として一つ買った。

15時過ぎに美術館エリアへ移動する。直島旅行は意外と時間に縛られる。時間指定で予約が必要な美術館があるし、そもそも17時閉館の施設がほとんどだったりするからだ。「30分後にはここを出ないとな・・・・・・」といった具合に、常に薄っすらと時間を意識しながら行動しなければいけない。

美術館エリア入口の駐輪場に自転車を停めてしばらく歩くと、黄かぼちゃが現れた。海に突き出た古い桟橋で存在感を放っている。

とりあえず写真を撮る。

どういう作品なのか。赤かぼちゃとの違いは何なのか。草間彌生は何を伝えたいのか。そういうことを考えようとしても、周囲が賑わっていて全く浮かばないので、少し離れたベンチに座ってから黄かぼちゃを観察することにした。

遠くから眺めている間ずっと、途切れることなく観光客が代わる代わる写真を撮っている。自撮りをしたり、知らない人にスマホを渡してツーショットを撮ってもらい合ったり。みんなとても楽しそう。黄かぼちゃはアート作品というよりも、モニュメントや観光スポットという感じだ。別に難しいテーマを読み取ろうとする必要もないのかもしれない。

日本人も外国人も観光客みんなが黄かぼちゃを独り占めしていない。特に声掛けがなくても、写真撮影の順番を何となく守りながら、他の人の写真に自分が写り込まないように気を配っている。

海面に反射する光がきれい。

瞼から子うさぎが跳ねてく

波のようだね 波のようだね

カネコアヤノの『窓辺』という曲の歌詞を頭の中で繰り返す。

直島はとんぼが多い。ベンチがとんぼに囲まれたので美術館へ移動する。

ニキ・ド・サンファルの『象』。最近個人的に、花瓶とか植物を活かすものに興味が湧いているので、気に入った。

それからベネッセハウス ミュージアムに入って、カフェで遅めのランチを食べてから、館内の作品を観る。

面白かったのが、柳幸典『バンザイ・コーナー96』。

展示室の片隅にバンザイをした大量のウルトラマンのフィギュアが四分円に整列する。壁にある2枚の鏡の反射によってウルトラマンによる赤い円となっている。

赤とシルバーという強烈なコーディネートをしたヒーローの大群が気持ち悪い。この気持ち悪さは、行き過ぎた正義感に漂う暴力性からだろうか。現代のわたしたちを引きの目で見ると、こういう感じなのかもしれない。

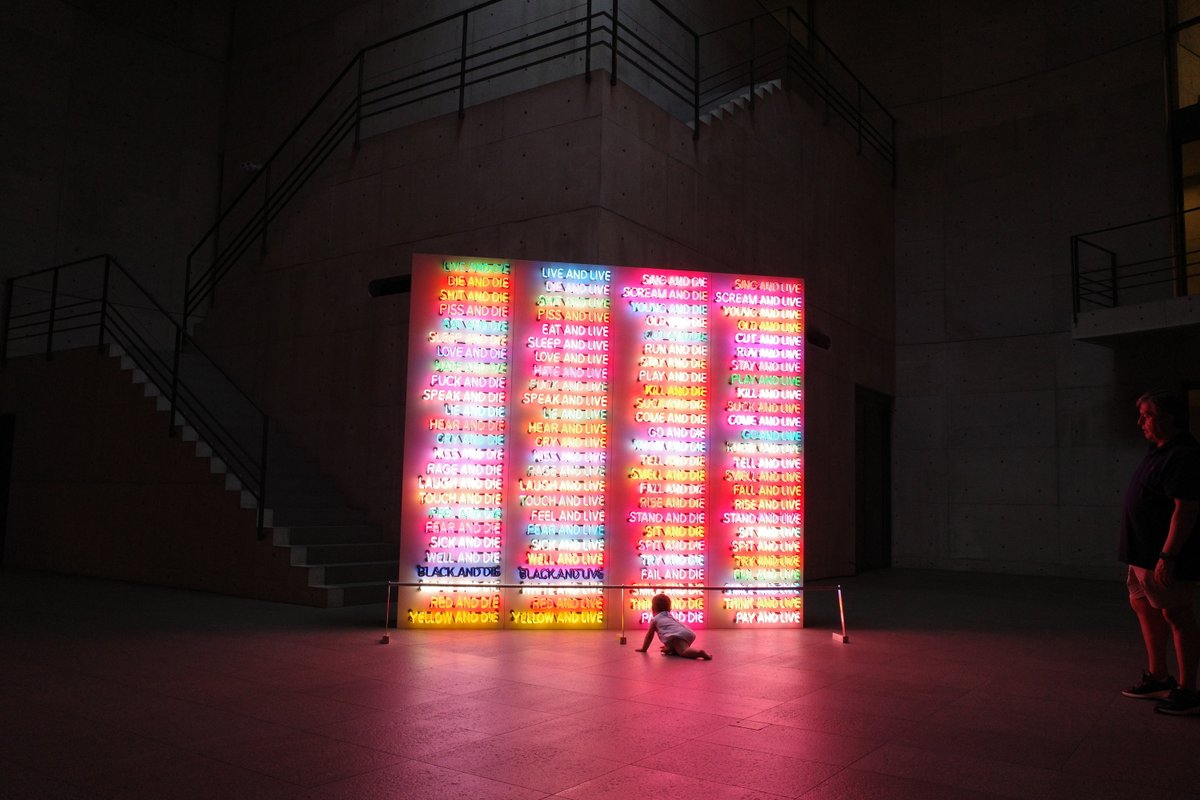

階段スペースには、ブルース・ナウマン『100生きて死ね』が展示されている。

TELL AND DIE

YOUNG AND LIVE

CRY AND DIE

RUN AND LIVE ・・・・・・

というように、あらゆる単語とLIVEもしくはDIEという単語が組み合わさって、一つの短い言葉となる。それらの言葉のネオンサインは大きな電光パネルの上で、鮮やかに光って消えていく。永遠とそれが繰り返される。

一つひとつの言葉がシンプルでありながら圧倒的に力強い。

結局わたしたちはいつか死ぬ。それまでは生き続ける。限られた時間のなかで、どれだけ自分に正直に生きていけるか。それが大切なのだと感じた。

地下のテラスには安田侃『天秘』がある。テラスは9メートル四方の立方体のような空間で、壁三面がコンクリートで囲まれ、天井がなく、上部は空に向かって開放されている。

靴を脱いで作品の上で寝転がって空を見上げる。雲の動きが想像よりも早くて、眺めていると落ち着く。コンクリートの高い壁に囲まれた、まるで監獄のようなこの空間で落ち着くというのも変だけど。外の世界から遮断されるほど、空は遠くの存在になって、より希望っぽい色になる。

ベネッセハウスには、ところどころ宿泊者しか入れない場所があったり、宿泊者限定のシャトルバスが走ってたりして、資本の壁を感じた。

2日目

朝起きて、自転車で美術館エリアへ移動する。

道中には単館系の洋画に登場するような池があった。ここで一夏のバケーションを楽しみたい。広木池というらしい。

駐輪場に自転車を停めて、まずはヴァレー・ギャラリーへ。中に入ると、目の前の池に大量のミラーボールが敷き詰められている。しばらく眺めていると、ミラーボールは水に揺られていることに気づく。風が吹くとゆるやかに流されて、また一箇所に集まる。優しくぶつかり合って、はじけるような音を立てる。少し強めの風が吹いたら、音は大きくなる。

気分がとても落ち着く。自然と調和している感覚だ。

風が吹いて、水に流れが生まれる。そんな優しい事実を可視化し、可聴化する。地球は生きている。わたしたちはその地球の上で生きている。

園路と建物の中にもミラーボールが敷き詰められている。その全体が『ナルシスの庭』という草間彌生の作品だそうだ。

それから向かいの李禹煥美術館へ向かう。

階段を降りると、広場には巨大なステンレスのアーチがかかっている。

アーチからのぞく空と海が青々としている。まるでアーチが額縁で風景が絵画のようだ。静謐な、現実世界の向こう側。

それでいて、アーチの傍に生い茂る緑は鮮やかで、生命の喜びに溢れている。疑いようもないほど現実世界である。

それらの両面を視界に映しながら、深く息を吸う。

入館してすぐのチケット売り場には、鑑賞のヒントとなるミニハンドブックがあった。

カードには作品に対する問いかけが記載されていて、自分なりの答えを考えながら鑑賞することができる。次のページにはそれを鉛筆で書き込めるようになっているのだが、そこでは他のお客さんが書いた答えも見ることもできる。

このハンドブックを見ながら鑑賞することにした。

入り口の前に展示されていた『関係項−対話』についての問いはこうだった。

「何と何が対話していると思いますか」

他の人は、これに対して「海の神と山の神」「祖父と孫」「親と子供」「西と東」「男と女」「自然とわたし」「Cat and Dog」など書かれている。

わたしは「壁によって隔てられた、誰かと誰か」と書く。

もう一つ、入り口の前に展示されていた『関係項-点線面』についての問いはこうだった。

「どこまでが作品だと思いますか」

これに対して「見えるもの全て」と書いている人がいたので、わたしは「ここに見えないものも含めて全て」と書く。

館内1つ目の作品、『関係項-合図』についての問いはこうだった。

「どこから見るのが好きですか」

ページを捲ると、簡単な図を書いてくれている人がいて、そこに「ココ!」「私も!」「ココ」「同じく」と各々が書き込んでいる。いろんな場所から眺めてみて、わたしも「同じく」と矢印を書いた。

次の展示室は「出会いの間」という一室。白い壁はほんのりクリーム色がかっていて、展示作はどれも非常にシンプルで、構図はバラバラだけど、全体としてのバランスが良い。

その中の一つ、『線より』という作品についての問いはこうだった。

「線を一本引くのにどのくらい時間をかけていると思いますか」

わたしは15秒くらいかなと思った。

ページを捲ると、「30秒」「5秒」「10秒」と言ってる人もいれば、「30分」「1時間?」と言ってる人もいるし、なかには「36時間」「2週間」と言っている人もいる。

さらにページを捲ると李禹煥のインタビューが載っていて、正解は「1本引くのに、3〜4分かけています」だそうだ。何とも言えない。一番中途半端な時間だ。10秒か1時間か、そのくらい振り切っていてほしかった。

ただ、美術館に展示されているというだけで、この線には36時間かけられているのでは・・・・・・と思ってしまうのも事実。アートとは一体何だろう。

出会いの間から出た、小間にある『対話』についての問いはこうだった。

「ここに描かれているものはなににみえますか」

小さめのキャンバスの、中心から少し外れた位置に、一粒の黒い粒が描かれている。この粒に意味を見出さないといけないのがアートなんである。

「煮干し」と書いている人の隣に、わたしは「いりこ」と書いた。

カードには「ハエ」「fly」「貝殻」「navel」とか小さなものが多いけれど、中には「A PENGUIN」「一頭の小ゾウ」とか「朝」とかもあった。

その先の「沈黙の間」にある『関係項-沈黙』についての問いはこうだった。

「この空間にいるとどんな気分になりますか」

他の人は、「自分がとても小さい存在に感じる」「ねむ あせる」「無を感じる」「LIKE I’M BEING WATCHED」「重心がどんどん低くなっていく感じ」「禅 Zen mind」などと書いている。

わたしは「怒られているような気分」と書いた。

最後の「瞑想の間」にて『対話』についての問いはこうだった。

「ここで何をしたいですか?」

他の人は、「昼寝と読書」「ヨガ」「SING OR LISTEN TO SOMEONE PLAYNG THE PIANO」「absolutely nothing」「keep moving」「お茶をのむ」「めいそう」「ストレッチ」「to pray」「work」「生活」「sex」などと書いてある。

わたしは「花一匁」と書いた。なぜか真っ先に浮かんだ。天井が美術館にしては少し低くて、壁が白くて、床が優しい色で、ライトは可愛くて光が優しい部屋だからだろうか。

懐かしくて、静寂が似合わない空間に思えた。

しかし花一匁とはかなり残酷な遊びである。子どもだったから何も感じなかったが、大人にとっては、自分のこれまでの人生すべてを否定されるようなものであって絶対に耐えられない。

ともすれば漠然と眺めるだけで終わってしまいがちな現代アート鑑賞だが、李禹煥美術館では、ミニハンドブックのおかげで作品を起点として、いろんな思考に飛び回るができた。

アート鑑賞においては、どれだけ「良い問い」を立てられるのかが重要だと感じた。

わたしは、作者が伝えたいテーマは何かみたいなことの正解が知りたいわけでもなければ、この作者はこの人と親交があったとか、この人の影響を大きく受けたとか、技術がどれだけすごいかとかの知識が欲しいわけでもない。

そういう解説めいたものではなくて、個人的な感覚の領域での思考を促すような視点が欲しい。あるいは、わたしの中の一番奥底に眠っている記憶を辿るトリガーとなるような軽微な刺激が欲しい。

これらを含んだ問いが、「良い問い」である。良い問いを、自分の中で立てていくことができれば、アートはもっと楽しくなるのだろう。

そして、その問いを、問いへの回答を、いろいろな人と交換がしたい。できれば、このハンドブックのように匿名だとなお良い。

記念にきれいなハンカチを買って、美術館を出た。

その後、杉本博司ギャラリー 時の回廊を観て回る。

それから、14時に予約していた地中美術館へ向かう。

地中美術館は、その名の通り建物の大半が地中にある。安藤忠雄が風景を損なうことのないよう、あえて外観のない建築を設計したそうだ。

印象的だったのは、ジェームズ・タレルの『オープン・フィールド』。靴を脱いで部屋に入ると、向かいには8段ほどの階段と、その奥にブルーのスクリーンのようなものがある。スタッフの方に促される通りに階段を上がると、スクリーンに見えていたものは、平面ではなくて、奥の空間への入り口だった。

そのブルーの空間に足を踏み入れる。少し進んで後ろを振り返ると、はじめはあっち側だったはずの場所がこっち側になって、こっち側だったはずの場所があっち側になった。

わたしたちは動く以上、これは常に起こっていることだ。わたしと空間の関係。わたしが空間を定義づけ、空間がわたしを定義づける。それはとても楽しいことだ。

同じくジェームズ・タレルの『オープン・スカイ』。天井に空いた四角い穴から空を見上げる。雲の動きが、昨日ベネッセハウス ミュージアムの『天秘』から見たときよりもゆっくりになっている気がする。

自然に人間の力をほんの少しだけ足して作品にする。そういうすることで、自然と人間の関係を考える。この姿勢が直島のアートには通底している。

しかし、そもそもどうして自然と人間の関係を考える必要性が生じたのだろうか。

人間以外の動物が自然と調和し合っているなかで、人間は生命維持のために、食料を安定的に得られるように、自然をコントロールしようとした。そして文明を発展させ、経済活動で利益を追求してきた。この島で見ているアートは、その結果のように思える。

じゃあ自然のために人間は死ね、と言われたらわたしたちは死ねるだろうか。いや、死ねない。自然と人間の関係を考えたいけれど、それ以上の覚悟はない。

ならばこの島のアートも結局、どこまでいっても人間中心的なものなのかもしれない。作品を観て、反省するでもなく、外側の美しさだけを掠め取って消費している。

かっこよかった作品が、ウォルター・デ・マリア『タイム/タイムレス/ノー・タイム』。

打ち放しコンクリートの空間の中心に、真っ黒で大きい花崗岩の球体が鎮座している。

きれいな球体というのは存在感がある。完全な球体というのはこの世に存在しないそうだが、果たして自然界にはこれほどきれいな球体は存在するのだろうか。おそらくここまでのものは存在しないだろう。わたしがここで感じている美しさは、非自然的なものな気がする。

「三角コート」という中庭のコンクリートの大壁面には、壁を斜めに切り裂くように穿かれたスリットがある。安藤忠雄が施した、斜めの直線。その直線があまりにも完璧すぎて、非自然的な美しさが存在感を放つ。コンクリートの隙間にわたしの目は吸い寄せられる。

今日の夕日はあそこで見たい。そう思って16時過ぎに李禹煥美術館の『無限門』の前に戻る。

午前中とは色が違う。

向こうのオレンジの空と重なって、白かったアーチは黄味がかり、真緑だった傍らの草木も黄緑になっている。

広場の芝生に寝転がって、本を読む。

17時台になると、海にも白が増えてきた。アーチは影の部分が大きくなっている。影の部分がしっかりと黒い。

今日一日を終えて、アーチ自身も少し疲れているようだ。しかし昼間よりどこか優しさが増したような表情で、周りの自然と調和している。

美術館のミニハンドブックに『無限門』についての問いもあった。

「これは何への門でしょうか」

何だろう。午前中と夕方でこうも異なる姿を見せられてしまうと、答えが一つにまとまらない。

ああでもない、こうでもないと考えているうちに、アーチは完全に影になってしまった。

日が長いうちに直島に来れてよかった。

日が沈んで夜になった。真っ暗な道を散歩する。一人旅は楽しいけれど、夜になると少し寂しくなって、彼女と一緒に来たかったなとも思う。

宿に着替えを取りに戻ってから、直島銭湯「I♥湯」へ行く。

女風呂との境には大きな象が居座っている。洗い場に置いてあるシャンプー類のボトルは緑と赤のかき氷シロップみたいだし、カランにも絵が入っている。浴槽のタイルも派手で見ていて飽きない。

鮮やかなもの目立つものがたくさん詰め込まれた浴室だけど、なかでも素晴らしいのはベースとなるタイルの白さではないだろうか。絵や柄のない部分のタイルがとても白い。真っ白。手入れが行き届いている。この白さがあるからこそ、気持ちの良い爽快感のなかでオブジェやデザインを楽しむことができる。

施設の運営はNPO法人直島町観光協会が行っているそうだが、誰が掃除してるのだろう。

そういえば、わたしはいつからお風呂好きになったのだろうか。

子どもの頃は、どちらかと言うと風呂嫌いだった。家の風呂に入るのはめんどくさいし、たまに家族で行く温泉も退屈だった。長く浸かっていられないから自分だけ早くに上がって、待合室でゲームボーイをしながら父と母を待っていた。

だけど、福岡にある万葉の湯に行くのだけは楽しかった。早く風呂から上がったわたしを待つのは、巨大な本棚が並ぶマンガルーム、十種類以上(多分)のメダルゲームが並ぶゲームコーナー、リクライニングチェアに横たわってアニマックスやカートゥーン・ネットワークも観れるリラックスルーム。風呂をできるだけ短く済ませて、館内着でそれらを満喫することが幸せで仕方がなかった。

その万葉の湯も、先月閉館してしまったらしい。