アルコール依存症を克服できずに逝った父の話

おそらく弊アカウントには誰一人として求めていない話題なのだろうが、お構いなしに長々と書かせてもらう。

つい先日、父の火葬を済ませた。亡父はアルコール依存症を患っていた。そのせいで肝臓を悪くしてしまったのだが、飲酒をやめられなかったことで末期のアルコール性肝硬変に至り、とうとうこの世を去る破目になってしまったのだった。

以下、身内の恥を晒すような情報を多分に含んでいるが、父がどのようにして亡くなるに至ったのか、命の灯が消えようとしていた頃の家族の様子、亡くなったばかりの今この時に自分がどういうことを思っていたのかなどを後々まで忘れないようにと、どこかに書き残しておかねばならないと考えた次第である。

それを世に公開する必要はない気もするが、もしも同じようにアルコール依存症を患うご家族のことで悩んでいる方がおられたら、ぜひとも何らかの参考にしていただけたらと思う。

一

亡父は、普段は温厚な性格だったが、酒が入ると本当にどうしようもなくなる人間であった。

台所の片隅には大容量4リットルの焼酎『ビッグマン』が常置してあり、休日前などにはよく真夜中まで晩酌していた。ごく近所にコンビニがあったから、父は深夜だろうがお構いなしに酒やタバコなどをお目当てにしばしば千鳥足で出向いたものだった。いつのことであったか、お隣さんの自転車にぶつかって帰ってきて、

「隣の自転車のせいで転んだ! 文句言ってやるわ!」

などと怒鳴り込もうとしたのを覚えている。母が懸命に引き留めてくれたおかげで実際に怒鳴り込むまでには至らなかったけれども、夜中の大騒ぎが聞こえていたのだろう、その翌日にお隣さんは自転車をそそくさと移動させていた。当時のお隣さんには筆者と年齢がほとんど変わらない息子がいて、小学生の時分にはたまに遊んでいたし、母親同士もまずまずの関係を築けてもいたのだが、父のせいで完全に避けられるようになったものだった。後年、挨拶すらせずに引っ越していったほどである。

一般的に娘は父親のことを嫌うようになるものらしいが、筆者の妹の父親嫌いの度合いは早くから並々ならぬものがあった。さすがに父が可哀想だと思ったことも多々あるけれども、

「コンビニで○○ちゃんのお父さん見かけたよ。挨拶しようかなと思ったけど、顔がすごく赤かった」

妹はそんなようなことを小学生の時に同級生に言われてひどく恥ずかしい思いをしたこともあったそうなので、それも無理からぬことだろう。

そんな人だったから母はもちろん早くから愛想を尽かして、筆者が小学生の頃にはすでに夫婦仲はひどく険悪だった。盆や正月に、母が父方の実家に挨拶に赴けば、

「パパの酒癖がひどいので、お義母さんのほうから一言お願いします。私が言っても聞きませんから」

といったお願いが、必ずと言っていいほど飛び出したものだった。筆者は酒類を(飲むことはできるにもかかわらず)ほとんど嗜まない人間に育ったが、これは明らかに、泥酔して周囲に痴態をよく晒していた父を反面教師にした結果である。

二十年ほど前のことだろうか。筆者の記憶にある限りでは一度だけだが、「飲酒運転」という表現では生ぬるく思えるほど泥酔した状態で帰ってきたこともあった。よくこれで自宅がわかったものだ、よく無事故で帰ってくることができたものだ――。子供心にそんな風に思ってしまうくらいにひどい酔い方だった。

「おいおい……。ちょっとォ、ベロベロじゃんか! まさかこれで運転してきたの?! も~ッ! 信じられんッ! 人を轢いたりしてないだろうな! おい、おい、おいッ! 起きろーーーーッ!」

文章では恐ろしさをとても表現しきれないが、こんな感じの耳をつんざくような母の怒鳴り声が夜中の玄関に響いていたことをよく記憶している。愛により結ばれたはずの男と女がこうなってしまうのか、と童心ながら結婚に幻滅したし、「結婚は人生の墓場」という言い回しがもっともらしく感じられたものだった。

余談であるが、筆者には小学校高学年の頃、友人としてとても仲良くしてくれた女の子がいた。ある時、彼女は愛の告白をしてくれたのだけれども、恋愛の行き着く先はどうせ両親のような冷え切った関係だろうと信じていた筆者は、何もなかったことにして異性の友人であり続けられないものだろうかと思った。そして、今思うと実に愚かな考えだが、

「少し待ってほしい」

というような言い方で留保したうえで、可能な限り返事を引き延ばそうとした。かなりの月日が流れた後、小学校の昇降口で烈火のごとく怒り狂った彼女からいきなり殴る蹴るの暴行を受ける羽目になったのを覚えているが、あれについては彼女の勇気を踏みにじってしまった筆者が完全に悪かったと思う。

思い返せば、両親は本当にしょっちゅう口喧嘩をしていた。いつ頃のことかまでは覚えていないが、こんな応酬があったことを記憶している。

「せっかく作ったオカズをなんでトイレに流すの! 好き嫌いして、食べたふりして捨てて、子供みたいだね本当に! そんな勿体ないことするくらいなら最初から食わんどけ!」

「うるさいな! だったらもうご飯なんかいらんわ!」

そして、別の日にはこんな応酬をしていたものだ。

「あーもう! 頑張って働いてきてもご飯もくれないし! 〇〇(※筆者の妹)は話しかけても無視するし! 何なんだこの家は!」

「ご飯なんかいらないって言ったのはあんただろうが!」

むろん口喧嘩をしていない時もあるが、それはただ単に目に見える形では衝突していないというだけの状態でしかなく、両親の間にはほとんど常に険悪な空気が漂っていた。だから筆者は、いずれ熟年離婚に至るのではないかと漠然と思っていたし、下手をしたらその前に流血沙汰になってしまうかもしれない、と不測の事態を恐れてすらいたものだった。

二

数年前の真夜中のことだった。晩酌中の父親が、ドシーンとものすごい音を立てながら台所の椅子から転がり落ちた。目を覚ました母はいつものように泥酔しただけだろうと思って父を叱るばかりであったが、筆者がその後ろから見ていると、父は、

「寒い、寒い」

としきりに言い始め、また、肩を抱えるようにして震え始めた。

「いつまでも起きていないで、早く寝ろ!」

そう大声で叱りつける母に対し、筆者は次のように言ったのだった。

「ちょっと様子がおかしいから救急車を呼んだほうがいいんじゃあ――」

すると、少し冷静になって母もそう思い始めたのか119番に通報して、父は病院送りになった。この時、筆者が代表者としてサイレンを鳴らす救急車に同乗したのを覚えている。

今にして思えば、この時の筆者は正しかったのだろうか。大ごとにせずに布団に連れて行って寝かせてやれば、もしかしたら翌朝までに冷たくなってしまっていた可能性もあるかもしれないけれども、現在のような最悪の状況には至らなかったかもしれない――。

後から母たちもやって来て、翌朝には知らせを聞かされた母方の祖父母も駆け付けてきた。横たえられて点滴を打たれている父に対して、特に祖母が激怒しながら、

「真夜中に救急車が来るなんて、ご近所はいったい何事かと思っただろう。酔っ払って運ばれただなんて、恥ずかしくて人にはとても言えない。今回のことでもう堪忍袋の緒が切れた。こんなことになったからには、もう娘たちと一緒には住まわせられない」

というようなことを言っていたと記憶している。なお、父は当時、倒れたことについて何も覚えていないと語っていた。目が覚めたら知らない天井が見えて、やがて義理の母親にこっぴどく叱られ始めたわけだから、きっと狐につままれたように思えてならなかったであろう。

この出来事がきっかけとなって両親はようやく別居に至った。父は実家に戻って両親との同居を始めたが、たったの三カ月くらいで追い出され、一人暮らしをするようになった。そして――いつからであろうか、まるで大量の焼酎で日々のカロリーを摂取するかのような愚かしい食生活を送り始めたのだった。

三

父が「独身貴族」の生活を始めてから一、二年くらいは経っていただろうか。ある時、かなりの病院嫌いだった父から、

「お腹が膨らんでいて体調がすごく悪いです」

というような連絡が母にあった。母が仕方なく様子を見に父のアパートに行ってみれば、父はガリガリに痩せていて、それにもかかわらず確かにお腹のみがひどく膨張していて、まるで臨月の妊婦のような姿体になっていた。いわゆる腹水が溜まっていたのだ。

これは放っておけないと近くの病院に連れていくや入院となったが、父は程なくして勝手に病院を抜け出して、大騒動になってしまった。次のような電話が来たと聞いている。

「いつの間にか患者様がいません! 今みんなで探していますが、ちょっとご家族の方も来ていただけませんか?!」

酒を買おうとしたのだったか、父は点滴スタンドをカラカラと引きながら近くのコンビニに行ったのだった。聞いた話だと、それを仕事帰りの看護婦がたまたま見つけてくださったらしい(病院の売店ならまだしも、そんな姿で外にいたら誰だっておかしいと思うだろう)。記憶が曖昧だが、当時の父は他にもタクシーを呼んで勝手にアパートに帰ろうとする事件まで起こした覚えがある。

「次にこういうことがあれば面倒を見きれません」

そんなようなことを言われて、家族が監視のために交代で泊まり込むことになった。トップバッターを務めたのは筆者の母方の祖母であった。つまり義母が相手なので、さすがの父も大人しくしていた。

その次が自分だったのだが、結論から言えば、自分はお役目を果たすことができなかった。不覚にも深く眠り込んでしまって、意外と元気だった父はその隙にセンサーマットを軽々と飛び越え、また病院を抜け出そうとした。職員に見つかったときの言い訳は、

「子供がジュースを飲みたがったから買いに行こうと思った」

だったと耳にしたが、もちろん事実無根である。

朝になって、駆け付けてきた母方の祖母にものすごく叱られたことをよく覚えている。どうしてしっかり見張っておかなかったのか、このバカタレ、こんなことなら代わるんじゃなかった――。もちろん祖母に怒られたことはそれまでにもたびたびあったが、最も激しく怒られたのは間違いなくこの時であった。

「どうするの、受け入れてくれる病院が見つかっていないんだから、うちに帰ってきちゃうよ!」

この頃、そう言っていたのは確か母だっただろうか。

四

さて、一般病棟ではもはや面倒を見きれない、ということにはなったが、幸いなことにその病院の精神科のほうで受け入れてくれることになったので、父は閉鎖病棟に当分の間ぶち込まれることになった。

みなで閉鎖病棟入りに付き添った際、床に寝転がりながら微動だにせず、それでいてずっとニタアと不気味な笑みを浮かべている人がいたのを覚えている。こんな空間に長く入れられたら正常な人間でも気が触れてしまいそうだと筆者は思った。父も同感だったらしく、いつだったかこう言っていたと聞く。

「もう嫌だ、こんな所にいたら頭がおかしくなりそうだ!」

父はやがて望み通り解放されて、少しマシな待遇になる別の精神病院へと移った。そこもじきに退院したが、実の父親である祖父には勘当され、当家でも面倒見を拒み、受け入れてくれる人間が誰もいないので、もはや父にはグループホームに入るという選択肢しか残されていなかった。

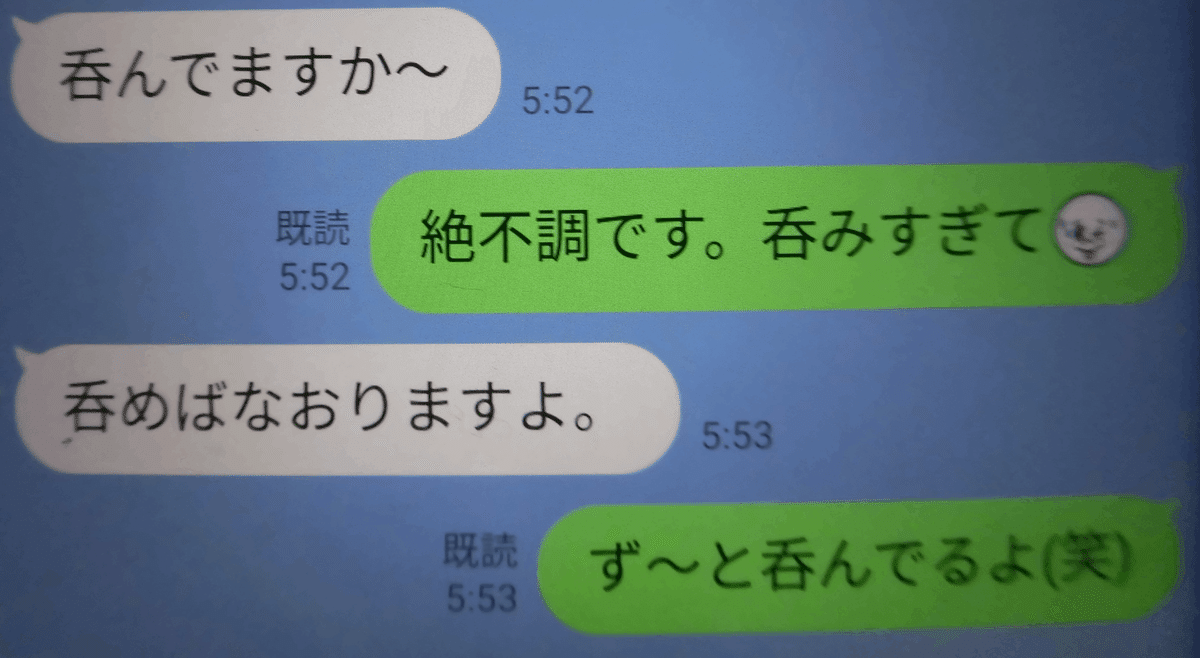

もうお酒はやめなさい――医者にそう叱られた父は、一時は真剣に酒断ちしようとしていたようだが、しかしまた飲むようになってしまい、しばらく入退院を繰り返した。遺品となったスマホをいろいろと確認させてもらったが、知人とのLINEでのやりとりを覗いてみると、直近までかなり飲んでいたらしい。

筆者が父と最後に会話したのは、今年四月のことだった。ある日、父から着信があったから、何かと思って出てみると、涙ながらに祖父の死を伝えてきたのだった。

「じいちゃんが、死んだ。死んだって――」

伝達事項が済んだ後、久しぶりにしばらく雑談をしていたのだが、父は昔のように自らを「パパ」と呼んで、いきなりこう尋ねてきた。

「ねえ〇〇(※筆者の本名)、恋人はいないの? パパね、孫を抱いてみたいな。パパは今の〇〇と同じくらいの頃にはもう父親だったんだけど……」

「残念ながら恋人なんて、いたこともないよ。〇〇(※妹)だって彼氏がいただなんて話は聞いたことがないし、孫なんてまだ当分先だわね」

というふうに答えたら、

「ハハハ……そりゃ困ったなあ」

なんて笑っていた。祖父の享年を聞いた後だったから、

「じいちゃんの享年が八十四ってことは、じゃあパパはじいちゃんのいくつの時の子なの?」

なんて逆に尋ねて誤魔化したが、今にして思えば、そのような話題を出したということは、もうすでに自分が余命いくばくもないことを悟っていて、一度だけでも孫を抱いてみたいと切実に望んでいたのだろう。筆者はまるで知らなかったのだが、例によってLINEでのやりとりを覗いてみると、この頃には「内臓が内出血」をしており、さらに「尻、鼻、耳から出血」があったらしく、最後にこう零している。

「もう長くないかも…」

父はこの頃、亡くなったばかりの父親が毎晩枕元に立ったり夢に現れたりすると自身の妹に訴えていた。

「腕掴まれた…早く線香あげないと俺まで連れて行かれるかも」

肝臓の機能が低下すると、アンモニアが解毒されなくなって、肝性脳症により幻覚などが見えることもあるという。おそらくそういうことではないのだろうか。

五

今年七月のとある月曜日のことだ。父はグループホームで痙攣を起こして救急車で搬送された。入院したとの連絡を受けた時、筆者はいつものようにそのうち退院してくるものと漠然と思っていた。実際、血液の数値はかなり良くなってきているという話も聞いていたのだが、入院からおよそ十日後、父はあっけなく逝ってしまったのだった。

入院したばかりの頃には、ベッドの上で起き上がることもできたそうで、ほとんど歩けなかったにもかかわらずタクシーを呼んで出て行こうとしたとも聞いている。当人としては、意地でも三週間で帰るつもりだったらしい。しかし、一週間が経った頃から急激に容体が悪化したという。

「子供たちに会いたい」と言っている、叔母にそう聞いて見舞った時には、もはや何も話ができなかった。事前に聞かされていた部屋番号とは違って、父がいたのは、いわゆるナースステーションの目の前の病室――基本的には要注意の重症患者が入れられる――だった。

「想像していたよりも容体はずいぶん深刻らしい」

そう思いつつ病室に入るや、筆者は強く衝撃を受けた。ほんの二日ほど前には言動が少々おかしいながらも会話ができていたそうだし、前日には全く意味不明ながらもLINEに文字を打てていたようだが、その日の午後に訪ねた時には、毎秒と言ってもいいくらいに顔を激しく左右に振り、さらに手袋を付けられた手で顔をひたすらに掻きながら、

「ウ~ン、ヴ~ン、ウウ~ン、ヴ~ン!」

と苦しそうに唸るのみだったのだ。腹水が溜まってまたしても妊婦のように膨らんでしまったお腹にばかりついつい目が行ってしまったが、よくよく見れば、全体的に皮膚がとても黄色くなっていた。肝臓を悪くしてしまったことによる黄疸だった。父のベッドの前で立ち尽くす筆者に、一人の看護婦がこう仰った。

「午前中は目が開いていたんですが、尿の出が悪くて、もうそろそろかも、という感じです」

そんな状況に至っても、病室を退出する時、筆者はこう思っていたのだ。これだけ動ける程度に体力があるのならあと数日は持つだろうか、次に来た時には意識がある状態になっていて少しでも話ができればいいのだが――。

危ないかもしれないから来れないか、と連絡があったのはその日の宵の口のことだった。また行ってみると父は、祖母・叔母が静かに見守っている中で、半開きの目でただゆっくりと呼吸をするだけになっていた。その耳元で繰り返し呼びかけをしてみたけれども、見えていたのか、聞こえていたのかは何もわからない。

最終的には破綻してしまったとはいえ元々は愛し合った間柄なのだから、やはり思うところはあったのだろう。すでに元妻になっていた母が、父を揺すりながら少し涙声でこう呼びかけた。

「またこんなに(お腹が)大きくなっちゃって。お~い。聞こえるかね? な~んで飲んじゃったの。最初は頑張っていたんでしょ。お~い」

皆でベッドを囲んでいると、父が何度かピクッと動くことはあった。怖い人が来たと思ったかな、と母は呟いていたけれども、家族が来てくれたことを理解しての反応かどうかは本当に全然わからなかった。

「目が開きっぱなし。乾いちゃうよ」

と、母が半開きの目を閉じさせようとしたが、久しぶりに再会した家族をその目に焼き付けたかったということにしておこうか、父の目は結局ずっとそのままだった。

もはや父は助からないのだろう――。そう確信しつつも筆者は、聞こえているかもしれないのならばと思って、こんな風に声をかけた。

「聞こえる? 頑張って、元気になってね。『飲んで入院すればまたみんなが会いに来てくれる』なんて馬鹿なことは考えちゃダメだからね」

止まってしまいそうな息をするだけの父を皆でしばらく見守っていたが、どのくらい持ちこたえられるか見通せなかったので、全員いったん帰ることになった。病室を後にする前に、母はこう言葉をかけていた。

「ね、まだ若いんだから、もうちょっと頑張ってよ。いいね?」

それから何時間か後、日付が変わる前に心臓が止まってしまって、亡父は霊柩車に担ぎ込まれた。また酒のせいで膨らんでしまったお腹のままで。

改めて振り返ってみると、亡父は客観的にみれば「酒に溺れて他人に迷惑をかけまくった碌でもない人」という評価になってしまうだろうけれども、しかし家族への愛情は確かにある人間だった。

父の財布には、幼い頃の筆者の写真が昔から入っていたのを知っている。絶縁されて「墓には入れない」とまで言われても祖父にずっと会いたがっていた。その訃報を知らされた後、先述のように筆者に電話をかけてきたのだが、涙声だったから当初は何を話しているのかよく聞き取れなかったことが印象的であった。

今までのいくつかの記事を見ればわかるように、筆者はドラゴンクエストシリーズ大好き男だが、その所以は何だったかと回顧してみると、かつて父が遊んでいたスーパーファミコンのドラクエ1・2、そして5に触れたことだった。それを眺めていた父はやがて(単純に自分がやりたかっただけかもしれないが)プレイステーション2のリメイク版5や8を買ってきてくれたものだった。その頃、小学生だった筆者は父と一緒に風呂に入って、

「主人公の命が保証されるかわからないんだし、パパスは一か八かでゲマに斬りかかるべきだった」

と熱弁を振るったのを覚えている。特にオチが存在しない、ただの思い出話である。

そういえばドラクエ8をプレイしていた父の「冒険の書」の名前は、筆者の名前だった。家族以外の誰が見るわけでもないけれども、妙に恥ずかしく感じられ、勝手にそのデータを消してしまったのを覚えている(プレイ開始から十時間足らずのごく序盤だったからまだいいが、それでも労働に勤しむ社会人の数日分の貴重な休日がまるっと無駄になってしまったわけで、今にして思えばちょっと悪いことをした)。

時は流れて、両親が別居し始めの頃には、

「泊まりに来てくれた時のために」

などと言って、泊まりに行くなんて一切約束していないのに狭い部屋の中に折り畳み式ベッドが用意してあった。さらに時は流れて、グループホームに入居してからしばらく経ったある時には、

「プレステ4とドラクエ11を買ったから遊びに来てよ」

と言われ、小学生の頃と釣り方が同じじゃん、と苦笑いしたものだった。結局どちらの部屋も数年間で二、三回、ほんのちょっと訪ねたくらいだったが、それでも父は「来てくれた」ととても嬉しそうだったのを覚えている。

「アルコール依存症の治療は家族の支えが必要です」

亡父が地元の精神病院に入院するにあたって、そんなようなことを医師に説明された記憶があるが、酒に溺れていた亡父に対し、今にして思えば筆者を含めて家族はあまりに冷淡だった気がする。

上記の説明を受けたまさにその日、その病院の受付事務として小・中学生時代の同級生が勤めているのを見かけた筆者は、以後、ばつの悪さからただの一度として面会には行かなかった(出来すぎた作り話のようだが、しかもそれが小学生の時に愛の告白をしてくれたあの女の子であった)。またグループホームも、ごく近所にあったというのに、先述のようにほんの数回しか訪ねなかったのだ。

今年四月に亡くなったばかりの祖父に至っては、父が実家に顔を見せたいと申し出ても「来なくていい」と拒否していたそうで、遺言で葬式にも参列させなかった。父のことは無縁仏で構わないとさえ考えていたらしい。

父は精神病院を出た後、先述のように、少なくとも一時は酒をやめようと決意したらしい。ある時、散歩中にたまたま父と出くわした母方の祖父母によれば、父ははっきりとこのように言っていたという。

「今は飲んでいません」

それなのに家族にほとんど相手をしてもらえなかったものだから、寂しさを覚えてまたアルコールに逃避するしかなかったのかもしれない。もう少し優しく接してあげれば、もっと長生きさせることができたのだろうか。

亡父はまだ五十五歳の若さだった。参考までに書くと、父も大好きだったドラクエの作曲家、すぎやまこういち氏がシリーズに参加した時に五十四歳である。彼が九十歳で死去するまで三十五年余にわたってドラクエシリーズに関わり続けたことを思うと、まだまだ二、三十年ほど長生きしたとしても全然おかしくはなかったのだ。

歌人・藤原定家による『源氏物語』の注釈書『源氏物語奥入』に、こんな和歌がある。

ある時はありのすさびに憎かりき なくてぞ人は恋ひしかりける

(生きているときには生きていることを当然と思い、憎く思うこともあったが、亡くなってしまうと人は恋しくなるものだなあ)

このように「憎い」とまで思ったことはないが、今ならばこの和歌の詠み人の気持ちがよくわかる。その気になれば徒歩でも気軽に通うことができるほどごく近くに住んでいたというのに一年間に数回電話越しに話をする程度だったあの父のためにこれほど多くの涙が零れ出るとは、その死に接する前には想像だにしなかった。

酒のせいで他人に多くの迷惑をかけてきた父親だったが、だからといって嫌いにはなりきれなかったのだ。もし叶うことなら長生きしてほしかった。もしかしたら違う接し方もあったのかもしれない――そう思うと悔やまれてならない。

父のLINEでのやりとりにざっと目を通してみると、とても表には出せない恥ずかしい会話も多々あるが、これまでの生き方に対する後悔を綴るような文章もいくつも見つかった。

「自分の事より家族が大事ですよ!呑まない人生歩んでください。無くしたモノは、取り戻せないですから!」

無くしたモノは、取り戻せない――。本当にその通りである。もう少しは構ってあげるから、帰ってこれるものなら帰ってきてほしい。途中で大事故を起こすのが至極当然と思えるくらいに泥酔していても無事故で帰ってきたこともある人なのだから、心臓が止まってから息を吹き返すくらいの強運を見せてほしかった。

父の死を惜しむ気持ちは尽きないが、それを文章にするのはこのくらいにしておこう。もう焼かれてお骨になってしまったのだから、いつまでも後ろ髪を引くようなことを考えていては亡父も浮かばれまい。もはや冥福を祈るよりほかどうしようもないのである。

夫と息子を立て続けに亡くす形になってしまった祖母は、父が亡くなる前に次のように言っていたそうだ。

「じいちゃんが生きていたら許さなかっただろうけど、じいちゃんも死んだし、無縁はさすがに可哀想だからうちの墓に入れるくらいはいいかな。絶対に喧嘩すると思うけど、まあ賑やかにやらせておけばいい――」

今はただただ、父と祖父があの世で和解して仲良くしてくれることを願うばかりである。

モチベーション維持・向上のために、ちょっとでも面白いとお感じになったらスキやフォローやシェアや投げ銭をしちくり~