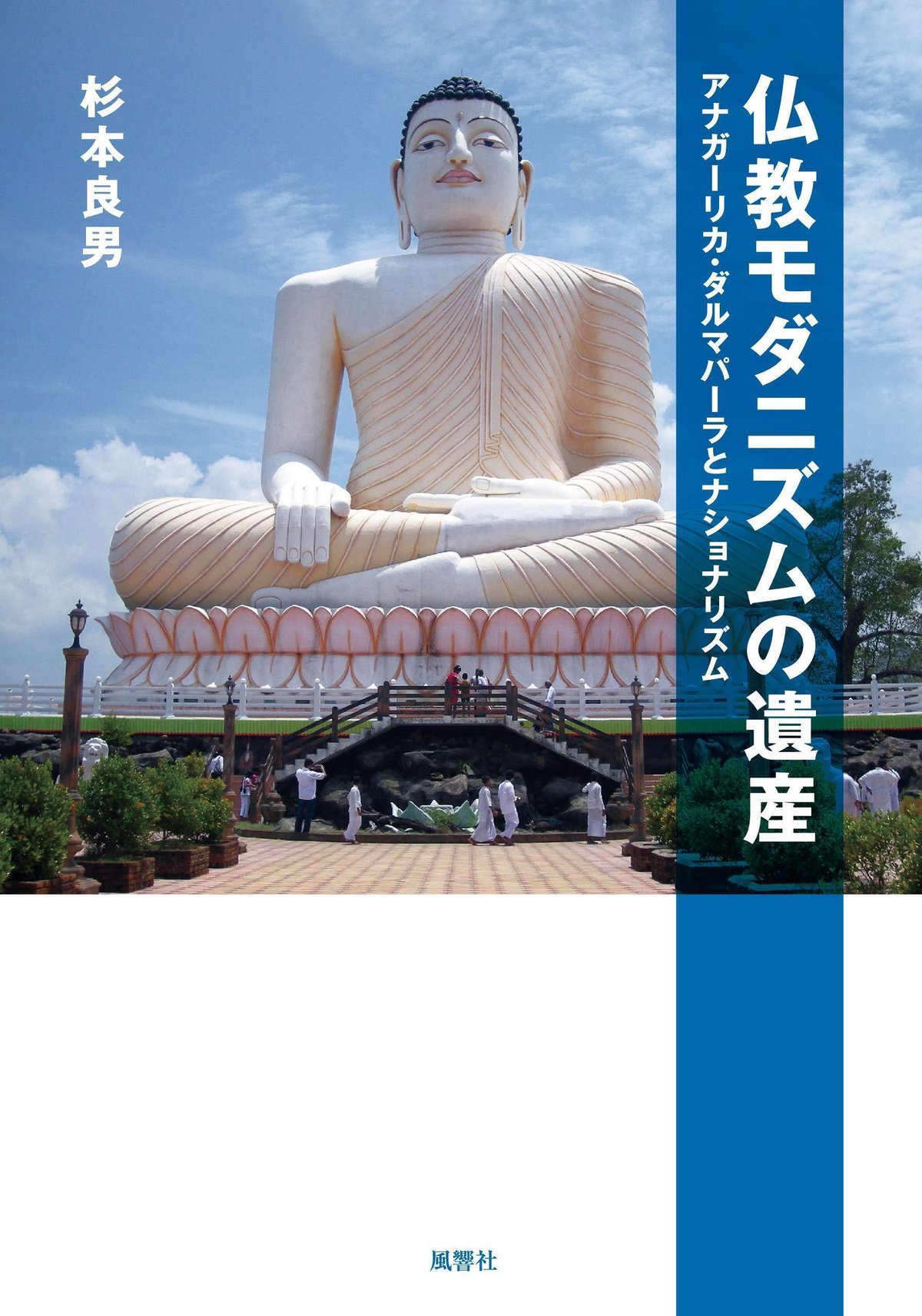

【書評】杉本良男著『仏教モダニズムの遺産 アナガーリカ・ダルマパーラとナショナリズム』佐藤哲朗(『近代仏教』第29号、2022年5月発行 日本近代仏教史研究会)

仏教モダニズムとは何か?

スリランカを主なフィールドの一つとしてきた社会人類学者・南アジア研究者が上梓した本書は「仏教モダニズムが、スリランカにおいて、アナガーリカ・ダルマパーラの影響力のもとで、とくにナショナリズムとの関係において、現代に至るまでどのような展開をみせてきたのかについて総合的に考えようとする、人類学的、系譜学的研究」(はじめに)である。著者は一九八〇年代から同地で吹き荒れた宗教民族紛争を身近に経験するなかで、大英帝国の植民地支配下で仏教復興運動を主導したダルマパーラ(一八六四~―九三三、以下AD)の思想を震源とする仏教の「暴力性」について解明する必要を感じたのだという。表題にある仏教モダニズム(Buddhist Modernism)は近代仏教(Modern Buddhism)と近接する概念だが、「それは近代という時代にたまたま在る仏教すべてを意味するのではなく、「近代」の支配的な文化的、知性的影響力のもとに起こった仏教を指す」という。

系譜学的方法によって浮き彫りになるもの

目次を概観したい。序論「仏教ナショナリズムの系譜学」では、本書を一貫する系譜学(genealogy)的方法について、ニーチェやフーコーまで遡って詳述される。少々異様な取り合わせだが、これは著者が「近代仏教」ではなく「仏教モダニズム」概念を採用したことと深く関わっている。第Ⅰ部「アナガーリカ・ダルマパーラの流転の生涯」(一~五章)はADの生涯を辿る評伝的な研究である。第Ⅱ部「シンハラ・アーリヤ神話の遺産」(六~八章)は仏教ナショナリズムがスリランカの政治や社会に齎した影響、長期の内戦という形で噴出した暴力の連鎖が時系列で検証される。結論「宗教の暴力性」では、南アジアの宗教ナショナリストたちが志向した「普遍主義」の功罪が改めて検証される。

ダルマパーラと日本

ところで、評者の旧著『大アジア思想活劇 仏教が結んだ、もうひとつの近代史』(二〇〇八、サンガ)は、廃仏毀釈からの再建過程にあった明治中期の日本仏教界とオカルト国際組織・神智協会との邂逅、生前四回来日したADと日本仏教界の交流という二本柱で構成されていた。ADは最初、神智協会会長ヘンリー・スティール・オルコットの随員として来日した。つまり、彼と日本をつないだのも神智協会である。ADと日本の関係は、二〇世紀を迎える頃からアジア仏教徒の連帯を訴える反植民地闘争としての色彩が濃くなる。つまり、本書と拙著はテーマ設定がかなり共通している。二〇二一年に刊行された二冊の研究書、吉永進一『神智学と仏教』(法蔵館)と本書によって、評者の拙い歴史語り(狂言回しは講談師・野口復堂)がプロの手捌きで刷新されたことは素直にうれしい。なお、拙著は日本仏教が戦時体制下で自己解体に陥り、敗戦後にスリランカを含むアジア仏教徒の助力によって再生を果たすところで結末を迎えるが、本書ではAD由来の思想の毒によって、激しい暴力の駆動に悩まされる現代スリランカの姿までが描かれる。

植民地エリートがつくった仏教モダニズムと「村の仏教」

スリランカの仏教復興運動に神智協会が果たした業績はもはや周知に属する。南インドのマドラス近郊に本部を置いた神智協会はヒンドゥー教などインド諸宗教の近代化、更にはインド自治運動にも強い影響を及ぼした。著者はマハトマ・ガンディーと神智協会の関係に焦点をあてた『ガンディー 秘教思想が生んだ聖人』(二〇一八、平凡社新書)も上梓している。本書の太い柱が「植民地エリート論」にあることを想起するならば、両著は対となる作品である。

本書で俎上にあげられる「仏教モダニズム」の対極には、著者がフィールドとした村落共同体に息づく「村の仏教」のイメージがある。『スリランカで運命論者になる』(二〇一五、臨川書店)で描かれる、盤根錯節した融通無碍で現世利益的な村落共同体の仏教である。植民地エリートによる仏教復興運動が改革、または攻撃対象としたのは、そのような「堕落」した仏教であった。明確には語られないが、大衆と遊離したエリートの独善を批判する著者を突き動かしていたのは、「村の仏教」への愛情のようにも思える。

テーラワーダ仏教を内側から眺める

評者は宗教法人日本テーラワーダ仏教協会の専従職員である。同協会は一九九〇年代より、スリランカ出身のシャム派僧侶アルボムッレ・スマナサーラ(一九四五~、以下AS)の指導下で日本人を対象にした日本語での仏教伝道活動を行なってきた。ウェーサーカ(釈尊の降誕・成道・般涅槃を祝う法要)やカティナ(雨安居明け法要)などの仏事はスリランカ上座仏教のフォーマットで行われるが、主戦場である法話会や瞑想会では宗派性やスリランカ文化の色彩は排除されている。そこで実践されているのは、植民地エリートによって再構築された仏教とも、あるいは村の仏教とも一線を画した、海外布教バージョンの仏教である。

二人のスリランカ人仏教者に共通する周縁性

本書で描かれる近代スリランカ上座仏教の他画像は、スリランカ出身の僧侶と二十年近く接してきた評者が知る仏教イメージと掛け離れている。しかし、「トリックスターとしてのダルマパーラは、当然ながら「周縁性」を帯びた存在」(序論)という評価は、日本におけるASの立ち位置とも重なる。ADとASが一致するのは、仏教と科学を巡る言説においてだ。碧海寿広『科学化する仏教』(二〇二〇、角川選書)が指摘するように、仏教と科学との親和性を強調する言説は近現代の日本でも広く普及していた。同書では触れられないが、ASの著作に現れる「仏教は心の科学」なる言説もその流れに属する。

仏教ナショナリズムへの拒絶とメディア不信

一方、ナショナリズムに対する態度は対蹠的である。スリランカの史書『マハーワンサ(大王統史)』では、タミル系のエラーラ王を攻め滅ぼした古代シンハラ王朝の梟雄ドゥッタガーマニー(ドゥトゥギャムヌ)王が賛嘆される。大王統史の再評価を通じて、二五〇〇年に及ぶシンハラ・タミルの宗教民族対立という「物語」が現前したという。このような史観に対してASは批判的であり、著作の中でも「歴史書『マハーワンサ』を書いたマハーナーマというお坊さんは、王家の連中のご機嫌を取るためにドゥッタガーマニーをやたらと褒め称える歴史書を創作した」「『マハーワンサ』の中で、阿羅漢たちが〔仏教のための戦争を讃嘆し、王の殺人行為を免罪する〕これこれを言ったというのは完璧に嘘の伝承」(『道徳ロボット』二〇一九、サンガ)とこき下ろしている。※註01

とはいえ、第八章で詳述されるタミル・イーラム解放のトラ(LTTE)との内戦について、ASは欧米メディアの偏向報道を嘆き、仏教徒の寛容さを強調することが目立ったように思う。内戦が激しかった当時は、在日スリランカ人僧俗と対話するたび「シンハラ人仏教徒は国際的なタミル人ネットワークに包囲されており、欧米メディアからも一方的な悪者とされ、滅亡の危機にさらされている」という強い被害者意識と憤懣をぶつけられたことを思い出す。

地域研究の曲がり角ーー観る者と観られる者

程度の濃淡はあれ、欧米メディアや国連、NGOなどに強い不信感を抱くスリランカの人々(タミル人への敵意は不思議なほど公言されない)からは、本書のような研究もまた「血に飢えた仏教徒」なる虚像を再生産する試みとみなされるのだろうか。実際、スリランカ内外の人類学者による仏教研究がネット上で厳しいバッシングにさらされた事例が、本書の註釈に記されている。

これには時代の影響もあるだろう。二〇一五年にインドを訪れた際、自動車で国内旅行をする中流風のインド人家族とよく出会った。彼らにとって日本人は珍しい「平たい顔族」であり、恰好の被写体だった。一昔前まで、インド人はいつでも外国人から「撮られる」存在だったのに、彼此が完全に逆転していた。老いも若きも皆ポーズを取ってスマホで自撮りする光景も普通に見られた。世界は確かにフラット化していた。であれば、研究者と研究対象の非対称性もまた、変容を余儀なくされているはずだ。

スリランカ仏教は本当に変容したのか?

実際のところ、近代化過程で本当にスリランカの仏教は決定的に変質したのだろうか。文法はキリスト教で語彙が仏教という「プロテスタント仏教」なる概念自体、西洋列強の侵略と植民地支配という逆境に立ち向かった仏教徒たちのレジリエンスを軽視した、鈍感なクリシェに堕していないだろうか。著者は「近代以降のセイロン・スリランカ仏教研究はキリスト教モデルの仏教論として再編されなければならない」(はじめに)と提唱するが、そのような問題設定自体が「流行らなくなっている」可能性もあるのではないか。

仏教が内包する「無明」への冷水

とはいえ本書が、膨大な仏典と歴史的前例ストックからカードを繰り出すことに夢中になりがちな仏教者あるいは仏教学者の習性に反省を促すことは間違いない。いかなる学問分野も、「盲点」なしには存立し得ない。仏教用語に直せば、いかなるリベラルアーツも「無明」を孕んでいるわけだ。勇気ある研究者の放った冷水によって、仏教伝道、あるいは仏教研究の現場にも口を開けている無明の深さに気づかされるのであれば、水の冷たさにこそ感謝すべきだろう。

近現代の知識人批判

さらに「植民地エリート」なる当事者意識を持ちにくい言葉を外して、本書を「近現代の知識人批判」として読んでこそ、本書の有益さはいや増すと思う。「南アジアの宗教ナショナリストはおおむね「普遍宗教」(universal religion)を目的としながら、じっさいは偏狭なローカリズムに内向し、相互の微細な差異を根拠に離合集散を繰り返していた」(結論)という総括は、現代を生きるわれわれ日本の知識人、あるいは知識的大衆にとっても、心の深いところまで刺さる言葉ではなかろうか。

些細な注文

最後に、修飾関係が不明瞭な翻訳引用、誤字等を除く疑問点を挙げておきたい。従来のAD伝記資料では、一九一五年セイロン暴動の際に彼はインド・カルカッタにいて難を逃れたとされる。本書では「ダルマパーラは騒動のさなかに足を撃たれたのち仲間とともに北部のヤールパナム(ジャフナ)に幽閉され、兄はその地で亡くなった」(第五章)と記される。亡くなった兄弟のエドムンドも「弟」とするのが定説である。改訂または電書化の際に追記があれば有り難い。また、日本の関係者のうち平井金三の没年を不明としている(第四章)が、平井の没年は一九一六年なのでこれは訂正をお願いしたい。

初出:『近代仏教』第29号、2022年5月発行 日本近代仏教史研究会

※note掲載にあたって見出しと関連リンクを追加した。

註釈

※註01 スマナサーラ長老の発言内容は以下のとおり。

先ほどの話にも出ましたが、大昔にドゥッタガーマニーという王がいました。私はあまり好きな王ではないのですが、歴史書『マハーワンサ』を書いたマハーナーマというお坊さんは、王家の連中のご機嫌を取るためにドゥッタガーマニーをやたらと褒め称える歴史書を創作したんですね。それがスリランカの正史になってしまっているのです。『マハーワンサ』が書かれたときには、ドゥッタガーマニーはとっくに死んでいましたが……。本を書いたのはお坊さんですから、ドゥッタガーマニーがたくさんの仏塔を作ったことをありがたがっているんですね。それだけの話だと思います。

だから、『マハーワンサ』の中で、阿羅漢たちがこれこれを言ったというのは完璧に嘘の伝承で、マハーナーマさんはただの歴史学者で、ただの学僧で、阿羅漢の心は知りません。阿羅漢たちは社会と関わりを持ちません。お坊さんが社会と関わりを持つと、けっこうジレンマになる問題がたくさん出てきます。

最後まで読んでくれて感謝です。よろしければ、 ・いいね(スキ) ・twitter等への共有 をお願いします。 記事は全文無料公開していますが、サポートが届くと励みになります。