還元臭の増減/瓶熟VS樽熟

前回までで熟成の種類、コルクについて、酸化の香りへの影響などについて触れてきました。

もしこの記事を読んでいまいちわからなかったという方がいれば、少し戻って以前の記事も見て頂けると理解しやすいのではないかと思うので、そちらのほうもよろしくお願いします。

またなにか疑問があればFacebook、Twitter、コメントなどで聞いていただければと思います。

そして今回は瓶熟シリーズで還元状態に関して見ていきたいと思います。

還元状態の香り

還元状態に関わる分子はS化合物が多い。

そしてその多くは欠陥臭として扱われる。

醸造段階でのこれらの化合物の生成は酵母の発酵時のストレスや、滓の扱いなどによって決まってくるが瓶詰後は、ボトルの酸素量に大きく依存することになる。

ちなみに前回の最後に紹介した3SHや3SHAといったチオール化合物もS化合物の一種だが、これらは香りとしてポジティブに受け取られている。

一方のここで扱うS化合物の主たるものはH₂SやMeSH(メチルメルカプタン)といった物質で、H₂Sなんかは言わずもがな、温泉の硫黄臭である。

それはさておきS化合物の種類に関しては下の表を参考にしていただければと思う。

この中で先の2種類の化合物を含めた上の3つが重要になってくる。

DMSは少し系統が違い、濃度によってベリーからオリーブ、トリュフのような香りのもなると言われ、ワインに複雑さをもたらすのに寄与している。

一方でH₂Sは先にも述べた通りだが、MeSHは腐った玉ねぎの香りだと言われ、欠陥臭だと言われている。

これらの化合物の量を増やさないようにするためには酸化状態が重要であり、キノンとの反応性が高く容易に結合する。

逆に言えばキノンの酸化作用を低減させたり、キノン自体の生成を抑制したりする亜硫酸やGSH(グルタチオン)はS化合物の量を酸化的に低下するのを防いでいることになる。

これは難しいようで単純で、要するに抗酸化剤は還元側の香りを持ちやすくするということにまとめられる。

この2つの化合物の発生源とその後の化学変化についての図解を引用する。

この図には酸化によって還元臭が失われることのほかに、酸化的結合でジスルフィド化合物になりうることなども書かれている。

一方のDMSは酸素状態に関係なく瓶熟中に増加するといわれており、シュルリー製法では酵母によるジメチルスルフォキシドの還元によって増加することで期待できるDMS量が増えることなどが言われている。

最後にもう一点。

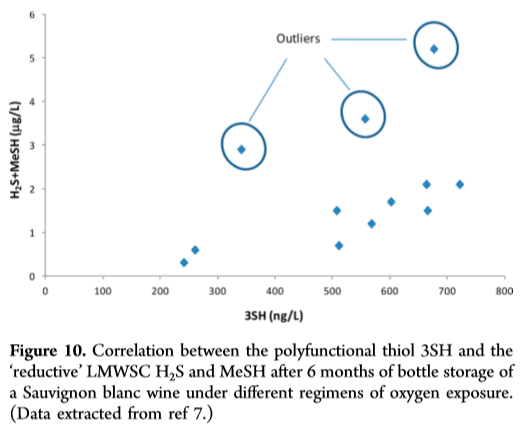

前回紹介したチオール化合物と還元臭の化合物である二酸化硫黄などの濃度が比例するということも抑えておきたい。

まとめると

-還元臭を与える化合物は主にH₂SとMeSH。

-これは酸化度合い、酸化によって発生するキノンの量によって瓶熟中に変化する。

-チオールとS化合物の濃度は比例する。

ここまでは酸化と還元の関係を話してきただけで肝心の瓶熟ということについてはあまり触れていなかったので、最後は瓶熟に関する実験の結果などをまとめていく。

瓶熟と酸素量の関係性と栓

瓶熟というにはかなり短い期間の研究データではあるが、一年後に開栓するとして、現状の研究では酸素の消費量が年間6mg/L辺りで果実感の特性が表れ、かつ還元臭を持つことを回避できるとされている。

というのもある研究では7mg /Lほどで還元臭を断つことができるとし、ある研究では3-6mg/Lで酸化還元状態のバランスがいいとしているからである。

さらにこの研究では<1.5mg /Lで強い還元下、>12mg/Lで強い酸化環境下になり、欠陥ワインとなるとしている。

年間という表現を用いているが、別に還元臭や酸化臭というのは時間そのものによって大きく影響するものではないと思うので、おそらくこれはTotalの酸素量という考え方でいいだろう(時間との相互作用がないわけではない)。

Totalでこれぐらいの酸素があれば還元臭や酸化臭は起きないと捉えると、コルクの回で取り上げた研究の酸素量、月に数mg/Lという値は大きすぎる。

前回はコルク間の比較という意味であの値を使ったが、本来は他の文献の値の方が正確であろうと思うのでそこは注意していただければと思う。

しかし6mg/Lだとか透過量の差だとか言っても結局は私もよくわからない。

というのも実際のところ、依然としてボトリングに際して科学で酸素量と酸化還元状態を把握しようとしているものの、実は先の6mg/Lという値も目安でしかなく、どういったワインに対して、何mg/Lあればよく、そのために何年でどれぐらい透過するこのコルクを勧めるということからは程遠いからである。

そのため私が推奨できるのは、色々なコルクで時間経過と共に自分のブランドのワインをテイスティングしていくこと、そしてその都度の状態を見極めることが次年度の選択に活きてくるとしか言えない。

もちろんある年と次の年ではワインの状態は違うが、それでもある一定の芯はあるはずである(でなければ一瞬でテロワール神話は崩壊するはず)。

その中で自分のワインはどれぐらい後にリリースするのか、または開栓してほしいのかといったことも踏まえつつ決めていくしかない。

特に還元臭や酸化臭が出るタイミングというのは栓毎、また時間軸でも変化するので、そこを把握することで早くリリースするか、それとも遅くリリースするかなどが決めることができるかもしれない。

例えばスクリューキャップで6か月後には還元臭があったのに、1年後にはなくなっているということがあればスクリューキャップで瓶詰した後1年後にリリースすると還元臭を避けることができるかもしれないという翌年以降の参考になる。

また早飲みワインでフルーティーさを失いたくないといった場合でも同様に、合成コルクなら1年を超えるとかなり失ってしまった印象があるけど、スクリューキャップなら2年以上経ってもまだフルーティーさが残るなんてこともあるかもしれない。

またもう1つ、ワインは基本的に年を経れば価値が上がるものであるということは心にとどめておくといいかもしれない。

それはつまり、自社で酸化をあまりさせないように瓶熟させて時間をかけてリリースすれば相対的に価値は高くなる。

もちろん管理コストとの兼ね合いでもあり、キャッシュにできないというリスクとの兼ね合いでもあるので、ハードルは上がるが、少しでも低酸化状態のワインを寝かせておくのはいい戦略になり得ると思う。

つまり栓に関して私が言えることは

栓の選択のために科学的な解釈がはじまってきているが、結局は経時的観測を怠ってはいけない。そして色々な栓との組み合わせを考えてみる。

ということだけである。

瓶熟と色/樽VS瓶熟

また色に関しても色々な研究がなされている。

色に関する基本事項を確認しておくと、

-酸化によるフェノールのキノン化に起因する重合(メラニン化) での褐色化

-アルデヒドが介入するアントシアニンの重合による褐色化

-アルデヒドが介入するフラボノイドの重合による黄色化(褐色化)

-pH変化によるアントシアニンの色変化

が挙げられる。

これを瓶熟で考えた時に起こるのは主にpHの変化以外の3つであろう。

酸化によってキノンもアルデヒドも生成されるが、アルデヒドはストレッカー分解によっても生成されることは以前説明したとおりだ。

つまり瓶熟による酸化速度に関わらず(コルクの種類に関わらず)、また限りなく酸素が透過しなかった場合でも 褐色化は進むが、酸素が介入することでより早く色の変化が表れると言えるだろう。

一方でワインを開栓した後の酸化ではあまり色の変化は見られないように思う。

これは酸化速度、アルデヒドの生成速度に対して化学的な重合が追い付いていないのではないかと思う。

つまり適度な速度で酸化させてあげることで、アルデヒドの生成とポリフェノールの重合のバランスがとれ、色を褐色化させつつ、丸みのある味わいになっていくのではないかと考えられる。

その前提としてアルデヒドを消費し重合するに足るだけの十分なポリフェノール含量が必要となってくるのではないだろうか。

ここで1つ面白い研究を紹介する。

発酵後のワインを瓶熟と樽熟で一年間保存したときに色が淡いのはどちらのワインだろうか。

単純に考えれば酸化がより進むのは樽熟で、先の説明の酸化と重合によって色は褐色寄りに、そして淡くなると考えられる。

しかしこの問いの答えは瓶熟ワインだ。この表を見てほしい。

この表では瓶熟したワインで色の濃さを表すColor Intensityも赤紫の葉用のd520の割合も、アントシアニンの総量(SO2 bleaching anthoc)も瓶熟で少ないという結果を示している。

これはなぜだろうか。

たしかに樽の方が酸化は進む。

これはまぎれもない事実なのだが、それ以上にポリフェノールやフェノール酸などが抽出されるということに注目しなければならない。

この場面でのオークから抽出される化合物の役割は3つだ。

エラジタンニンなどの抽出物はアントシアニンより酸化されやすく、アントシアニン自身の酸化を防いでくれる。

また酸化によって生成されるアルデヒドや、抽出されるアルデヒド(バニリンもアルデヒドの一種)が重合を促進し、アントシアニンの重合体をより安定な状態の色素として保つ(Vitisin Bの生成など)。

抽出によって重合に用いられるフェノール含量を増やす。

ここは私の仮説であるが、

重合による褐色化に寄与する化合物の「濃度」はオーク熟成の方が多いが、一方でピュアなアントシアニンが酸化から守られることで減少せず、最終的に色素の割合で見れば褐色側の化合物が瓶熟より少ないのではないかと考えている。

こういった背景も考えると、慣例通り色に関しても抗酸化に対しての耐性を考えても、一度樽熟してから瓶熟するというフローが長熟ワインでは必要になるのではないだろうか。

ただ「濃いワイン」が常に長期熟成に向いているというわけではない。

なぜならアルデヒド等のカルボニルの酸化生成はワイン毎にかなり違いが大きく、カルボニルの生成が多いワインは色々なカルボニル化合物の増加がみられ、生成が少ないワインはカルボニル化合物の種類を問わず生成が少ない。

つまりアルデヒド生成が盛んで酸化の影響を受けやすいワインというのが存在し、それはアルコール度数、総酸、ポリフェノール含量、色の濃さ(Color Intensity)、渋み、オーク熟成の期間などとは特に相関がみられるわけではないのだ。

ただもっとミクロに見ると、特定のアルデヒドの生成量というのが特定のポリフェノール含量やフラボノール含量と負の相関関係を持っていることも示されているので、「濃いワイン」というのはそれらのフラボノールやポリフェノールが多いワインである可能性が高く、それがアルデヒド生成を抑制していると考えられる。

全体のまとめ

ここまでの瓶熟に関する情報をまとめていこう。

1年程度であればタンク熟成や樽熟成を用いることができ、タンク熟成でしっかりと酸化を防いでいれば基本的にはあまり状況としては変わらない。

樽熟成は色素を安定化させ、樽熟後の瓶熟中の色のロスも低減させることができる。

白ワインに関しての長期瓶熟はフレッシュ感(チオール系)を失い、アルデヒド、ソトロン、DMSなどの化合物が増える。

リースリングなんかではTDN(ペトロール香)などの増加も見込める。

貯蔵時は適宜テイスティングをしながらアロマの変化の具合を追っていくとリリースすべきタイミングが把握できたり、翌年以降の参考にできたりする。

またアッサンブラージュ時に還元臭がする場合、金属イオンの添加や酸素に触れさせることを検討する。

赤ワインに関しては「濃いワイン」の方が、長期熟成が見込める場合が多く、その場合は樽熟後に瓶熟するとより長期の熟成に耐えうるようになる。

結論

-熟成と酸化のほとんどの反応はアルデヒドが関係している。

-アルデヒドのオフフレーバーを如何に出さずして重合による味わいのまろやかさや色の変化を引き起こせるかというところがポイント

今回の記事では熟成香である革、キノコ、土っぽい香りの正体と動態に関してはあまり情報が見つからず触れるにいたらなかったが、今後情報を目にした場合記事にできればと思う。

質問や意見は、コメントまたはTwitter (@WinoteYoshi)までよろしくお願いします。

これからもワインに関する記事をuploadしていきます! 面白かったよという方はぜひサポートしていただけると励みになりますのでよろしくお願いします。