Return to Sender vol.18 | Hohto

エディターの水本アキラさんとMustakivi・黒川による連載Return to Sender。今回のテーマは、石本藤雄さんがマリメッコ社で手がけたデザイン「Hohto(ホフト)/輝き」です。新印象派からオプ・アートまでも紹介しつつ、水本さんが今回のテーマに光を当てていきます。普段、自分が見ているものとは何なのだろうと、思いを巡らすきっかけになるのではないでしょうか。Hohtoは、フィンランドデザインを語る上で欠かせない、カイ・フランクをも唸らせたという、そのストーリーもお楽しみください。

Hohto

Text by Akira Mizumoto

視覚とはいったいなんだろう。

広辞苑によれば「視覚の受容器細胞は眼球の内面を覆っている網膜にあり、網膜中の視細胞(錐状体と桿状体)によって光の刺激を感受すること」とある。

マグカップだろうと、少年ジャンプだろうと、ベッドに横たわっている恋人のむきだしのお尻だろうと、太陽や月や電球といった光源から放たれる光が、それら物体の表面で反射して目に飛び込んでくる。それを網膜というアンテナでキャッチする───つまりぼくらが直接目で見られるのは光というエネルギーだけだ。

カミーユ・ピサロが描いた『エラニーの花咲く梨の木、朝』。ピサロはもともとモネ、ルノワールらと共に印象派の画家として活躍した人だ。

印象派は物体の輪郭や色彩をありのままではなく、その反射光、空気、そして作家の内面に起きた情動を描き取ろうした芸術運動である。

当時のフランスのアートシーンを牛耳っていた芸術アカデミーは、サロン・ド・パリの流れを汲む、いわば保守的な芸術のための守護天使だった。アカデミーが評価を与えたのは歴史や宗教をモチーフにした絵、あるいは彼らに資金を与えて絵を描かせていた貴族たちの肖像画が中心。人物がひとりも登場しない風景画や静物画を好んで題材にした印象派は冷遇された。

サロンから排除された芸術家たちを一同に集めた「落選展(Salon des Refusés)」に印象派の絵は回された。しかし、伝統的な様式にとらわれない彼らの作品を歓迎した観客は多かった。

やがて、方針の違いから印象派のメンバーとも袂を分かつピサロ。新しく出会った30歳も年下のジョルジュ・スーラやポール・シニャックと、さらに新しい表現に挑む。絵の具をあえて混色せず、小さなドットで描く手法を確立し、新印象派と呼ばれた。そして、ピサロが完成させたのが、先ほどの『エラニーの花咲く梨の木、朝』のような点描法の絵画だった。

新印象派は色彩や陰影を緻密かつ科学的に分解し、錯視や錯覚を利用する。つまり、キャンバスを網膜に見立て、そこに光の粒を丹念に描きこむ。そして絵(=ヴィジョン)として完成させるのは鑑賞者たちの視覚に委ねてしまったのだ。

彼らの絵は当時、大きなセンセーションを呼ぶことになる。なぜなら、中世以降、あらゆる芸術はキリスト教と共にあって、神のメッセージを伝道し、信仰を広めるシンボルとしての役割を担ってきたのに、それをまったく無視したからだ。

画家は神の威厳や聖書の教えの素晴らしさを伝えるために画力を磨き、工夫をこらしていた。しかし、フランス革命や産業革命が起こると、芸術家たちはパトロンだった教会や貴族たちではなく、市民のため、あるいは自己表現のために作品をつくるようになる。ピサロたちの絵にもキリストの起こす奇跡や、民衆を勝利に導く女神の姿はいっさい描かれない。彼が取り上げるモチーフは、梨の木やみすぼらしい柵、白い雲がぽっかりと浮かんだ空など、どこにでもある日常の風景だった。また、印象派ともっとも違うのは画家の存在感だ。新印象派の絵のなかで、彼らの存在は限りなく透明に近い。だから、一見そういうふうに見えないけれど、これはとても過激な絵画表現で、一種の前衛芸術だった。

ピサロやスーラたちのあとに続いたピカソやブラックは、光や色彩だけでなく、線や面、形状そのものを解体し、幾何学的に再構成したキュビズムを確立する。またポーランド系ロシア人画家のカジミール・マレーヴィッチが《シュプレマティズム(絶対主義)》を標榜し、白いキャンバスの中央に大きな黒い四角形だけを描いた『黒の四角形』を発表する。

スターリン政権下において前衛芸術は、共産主義のプロパガンダの役に立たないまったく非生産的な芸術=社会主義の敵とみなされて弾圧を受けた。

絵画の世界で新印象主義が誕生していた同時期、写真、映画、テレビといった映像分野にも革命が起こっていた。1888年、ジョージ・イーストマンがロール状に巻くフィルムの特許を取得し、世界最初のロールフィルムカメラ「No.1コダック」を発売。1895年にはリュミエール兄弟が、今の映画館の原型となるシステム「シネマトグラフ」を発明。1928年にはスコットランド人発明家のジョン・ベアードが三原色の分解・変換を利用したカラーテレビの公開実験に成功し、人間の視覚に不可逆的影響を与えた。

また、脳で直接生成されるビジョンなら視覚はかならずしも依存しない。たとえば、ぼくらは眠っていても夢を視る。あるいは、LSDなどのドラッグによる幻覚症状でさまざまなビジョンを視る人たちもいる。

John Whitney “Catalog”(Video - 1961)

1960年代になると、さらにコンピューターも登場し、新しい映像テクノロジーやドラッグによる視覚体験を芸術と融合して、いわゆる《オプ・アート》が誕生する。オプとはオプティカル(Optical)のこと。

すなわち───

「光や色のシステマティックな配列が生み出す動きのイリュージョン、幾何学や波状パターンの反復が起こすモアレなどのエフェクトが、眩暈や錯視を誘って視覚の快感に直結するアート」(『美術手帖』2001年7月号「オプ・アートの快感」より)

昭和44年生まれのぼくにとって、オプ・アートは決して遠い世界の芸術ではなかった。子供の頃、デパート、レストラン、遊園地などに出かけると、オプ・アートにインスパイアされた内装やインテリアデザインをよく目にした。また、当時の広告ポスター、商品パッケージ、女性たちのファッションなど、そこかしこにオプ・アートの影響を見出すことができた。

90年代に入ると、主にクラブ・ミュージックのレコードジャケットでオプ・アートがリバイバルした。ハウスやテクノのような反復的な音楽、ナイトクラブで激しく明滅する照明、ドラッグによるトリップ───オプ・アートはそういった音楽カルチャーにピッタリとはまった。

また、オプ・アートの持つ懐かしくて新しい=レトロ・フューチャーな雰囲気は、ちょうどその頃、日本各地に続々と出現したカフェにも影響を与えた。ヴェルナー・パントンやヴィクトル・ヴァザルリといった巨匠たちの作品のイメージが内装やインテリアにサンプリングされていった。

幼少期、ぼくの一番身近にあったオプ・アートはテレビのブラウン管だった。鼻をくっつけるくらい近づくと、ブラウン管の奥の電子銃から発射された光で、赤緑青の蛍光体が次々に明滅するのが見えた。

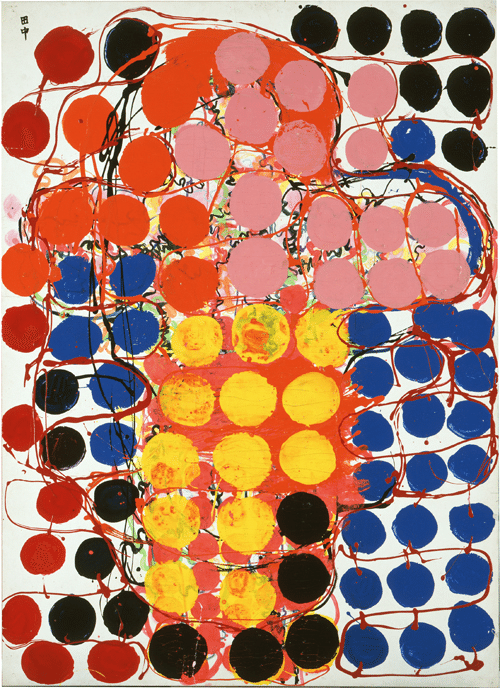

それから何十年か後に、愛知県の豊田市美術館でオプ・アートの先駆的存在、田中敦子の作品と生で出会ったとき、まっさきに思い出したのは、親に怒られるまで飽きることなく見つめていたあのブラウン管の明滅だった。

人間が反射した光の世界に生きているからこそ、光をありのままに描いてみたいという画家たちの欲望はよく理解できる。そしてぼくらはもっと世の中を正しく視るために、自分たちが今、目にしているものが恣意的か意図的かにかかわらず、物事はすべからく何かに反射しているという事実をかたときも忘れずにいるべきだ。子供の頃のぼくのように光源そのものを見つめすぎると目を傷めてしまう。たとえそれがとても美しく、魅力的な光だったとしても。

長めのあとがき:

Text by Eisaku Kurokawa (Mustakivi)

水本さんとの連載企画・第18弾のテーマとなったのは、石本藤雄さんによって1980年にデザインされ、マリメッコ社からリリースされた《ホフト》(Hohto/輝き)だった。確認できているカラーバリエーション2種。同年のコレクションには12種のデザインがリリースされている。

それぞれ自然現象に関連したタイトルが付けられており、デザインを通じて石本さんが“心で見た景色”の軌跡をたどることができる。

今回も石本さんに質問することで、素敵なバックストーリーを伺うことができたので、ご紹介したい。

まず、《ホフト》(Hohto/輝き)のデザインについて。

「要はストライプをどう見せるかの発想。まず線を1本決めて、それを7mmくらいずらしてストライプの原型をつくった後、同じ幅のストライプの角度を変えてレイアウトした。難しかったのは“どうやってリピートさせるか”だったけど、なかなか上手く出来ているね。」

「デザインのきっかけは“蛇の目(傘)”。蛇の目の内側の“糸飾り”からインスピレーションを受けている。」

少し時間を空けて、石本さんは「カイ・フランクの作品からも少し影響を受けていたかもね。」といった話から、《ホフト》が発売された80年代初頭にフィンランドのインテリア雑誌(Magazine)が、同国のデザイン業界の大御所達に“今いいと思うデザイン”を5点ずつ紹介してもらう特集があり、カイ・フランクが選んだものの一つが《ホフト》だったことも教えてくれた。

「その時はすごく嬉しかったねぇ。」と語られている石本さんからは、様々な記憶を思い起こし、特別に深い感情がこもっている様子を感じた。

「石本藤雄とカイ・フランク」

この二人の巨匠についての解説を加えると”長めのあとがき”どころではなくなってしまうので、別の機会にご紹介できればと思う。表面的な紹介としては、カイ・フランク(1911-1989)はフィンランド・デザインの創成期から、シンプルかつ機能美を併せ持ったプロダクトを多数デザインしたことから「フィンランド・デザインの良心」といわれるデザイナー。イッタラ社 “ティーマ”シリーズなどは今日でも世界中で愛されている。

評論ということではなく、飽くまで個人的な好みとして、魅力を一つ伝えるとするならば、「シンプルで合理的な線(ライン)の中にも、必ず“有機的な曲線”を取り混ぜ、カイ・フランクならではの造形美を成立させているところ」と現時点では答えると思う。

例えば、下の画像の左上のピッチャーのぼってりとした造形。綺麗な円系ではこの魅力は出せないし、きっと飽きてしまう。あと、左下の茶色のグラスも、ごく僅かに上部にかけて窄んでいる。持つたび、使う度に、どこか心地良いし、愛着が湧くのだ。ディスプレイに混じる、石本さんが手がけた「織部の小鉢(2段目中央)」や「蜜柑のオブジェ(最上段右)」とのシンパシーも強く感じる。

書籍『カイ・フランクへの旅 “フィンランド・デザインの良心"の軌跡をめぐる』(小西亜希子 著)の中でプロダクトデザイナーの深澤直人さんが“デザイナーとして目指すべきこと、探すべきもの”と題してインタビューに答えられている一節が素晴らしいのでご紹介しておきたい。

“カイ・フランクのデザインには、必ずどこかにゆるやかな曲線や一見曖昧な輪廻が存在しています。それがあたたかみや親和性となり、人を引き寄せる魅力になる。そこに原型たる所以があるのだと思います。ガラスはジオメトリックで無機質にも感じるし、素材自体はクールなもの。木のようなぬくもりのある素材とはまったく対極にあると言えます。それを使っているのに、温かみがある。カイのデザインはすべて、そうしたことをわきまえています。無機質な素材から作られるものに、そのものの“ありさま”を与えられることはデザイナーとして重要な力で、カイ・フランクはその力をもっている人だったのだと思います。“

こういった感覚は、石本さんが言うところの「隅から隅まで完璧にまとめようと意識するのではなく、どこかに不調和や破綻といった面が含まれていていい。」という価値観にも繋がる。

「カイ・フランクと民藝」

カイ・フランクをはじめ1950年代からの北欧モダニズムの一連のムーブメントと民藝運動の深いつながり、お互いに影響を与え合いながら「変わらない為に、変わってきた」歴史についても、重要な背景だと思う。詳しくは、長久智子氏の「1950年代における北欧モダニズムと民藝運動、産業工芸試験所の思考的交流」を読まれることを強くお勧めしたい。以下、私的ダイジェスト。

18世紀半ば~19世紀 産業革命➡粗悪な工業製品の侵食➡不協和音➡イギリス「アーツ&クラフト運動(19世紀)」➡1919年ドイツ「バウハウス」芸術と産業の融合(合理主義・機能主義=北欧モダニズムの根源)/ 1919年スウェーデン「日常に美を」啓蒙(北欧諸国はもともと手工芸の伝統があった&産業革命に乗り遅れた同諸国には手仕事の回帰が国策だった)➡アーティストが工業の世界に入り”実用的かつ美的”・廉価で販売できるプロダクトを製造+自由な制作活動も同工場で許されるといったスタイルがスウェーデンから始まる➡1929年柳宗悦、濱田庄司もスウェーデン訪問(民藝運動の理想を見い出す)➡1939~フィンランドはソ連軍と「冬戦争」「継続戦争」➡1944年にようやく和平交渉(フィンランドは戦争による多大な犠牲があった=産業もスウェーデンより20年の遅れをとった)➡1945年 新風を求めアラビア製陶所がデザイナー:カイ・フランクを採用・デザインデパート設立(戦後、財政的に厳しいフィンランドにおいて、アラビア製陶所の輸出業の成否は死活問題だった)➡ドイツ・スウェーデン系フィンランド人のカイ・フランクは先進的な取り組みをしていたスウェーデン工業協会の「日常に美を」というコンセプトをいち早く理解できる存在だった+★北欧モダニズムの先駆者の中でカイは特に日本の伝統文化への関心を持っていた(祖父が日本の工芸品を私蔵していた特殊要因も影響)➡1953年「キルタ(現ティーマ)」を発表・生活様式の変化を促す➡1950年代の日本文化は西洋的文化の移入とイミテーション(模倣品)の中でアイデンティティーを喪失しかけていた➡北欧のデザイナー/陶芸家が来日・民藝運動の人々や日本政府のデザイン指導機関等と交流=地方部に残る古い伝統的な手工芸品と、ヨーロッパの模倣品でしかないテーブル・ウェアや陶芸作品に溢れている都市の生活が混在している高度成長期の日本に警笛を鳴らす➡カイ・フランクも1956年,1958年,1963年に来日。日本の古い伝統文化や人々の生活に残る習慣、日常道具に共通する無名性と普遍性に深く共感 / 来日中に最も興味を持ったのは漁村、農村の人達の日常をみることだった ➡1989年 カイ・フランクは最後の展示会をヘルシンキで開催。タイトルは「ルニング賞での日本への旅行1956ーアジアにおける一人の異邦人」。一般の人々の生活や農村部の風景写真ばかりが意図的に展示された。展覧会のシンボルは日本から持ち帰ったフジツボが真っ白にこぶりついた高さ20cm程度の汚く古びた、変哲もない「蛸壺」だった。デザインとはデザイナーが名を残すためにあるのではなく、人々の日常で長く使われ必要とされるためにあるというカイのデザイン思考が最初の日本訪問で手に入れた日用品に込められていた。

などなどなど….端折るのに苦労する。知れば知るほどに、日本とカイ・フランクの文化的な交流、ひいてはフィンランド・デザインと民藝の共通項に驚く。

そして、カイ・フランクと石本さんが出会ったエピソードも、ただの偶然とは思えなくなってくる。

石本さんがカイ・フランクに出会ったのは、フィンランドに初めて到着した1970年11月。デンマークでのある幸運な出会いから、カイ・フランクに紹介状を書いてもらえたことで、フィンランド行きを決めたのだ。つまり、カイ・フランクに出会うきっかけがなければ、フィンランドにすら立ち寄っていなかったかもしれない。マリメッコで働くこともなかったかもしれない。

石本さんのストーリーには、人との出会いが大きく影響している。石本さんからは、そういった人たちの不思議な共通点として「生まれ年に”1”が付く」と聞くことも余談として記しておきたい。Kaj Franck 1911、Oiva Toikka 1931、Arabia Art Department設立 1931, (石本藤雄1941)、Marimekko創業 1951、日本でビジネスの関りが深い方々1951,1971、僭越ながら私 黒川1981といった具合で、結構な確率で”1”であること自体は間違いなさそうだ。

視覚とはいったいなんだろう。といった投げかけから始まった今回のReturn to Sender。

今回の石本さんへのインタビューからスタートしたテキスタイル・デザイン~カイ・フランクについての考察からは、視覚とは別の”見えていないけど見える”についての気づきを少し得たような心境でもある。

哲学者、数学者の岡潔(おかきよし)氏が、”情緒”という日本人が大切にすべき、英語などでは訳せない日本独自の感性から生まれた言葉についての一説が、最後のまとめとして、しっくりくるので記しておきたい。

たとえば、すみれの花をみるとき、あれはすみれの花だと見るのは、理性的、知的な見方です。むらさき色だと見るのは、理性の世界での感覚的な見方です。そして、それはじっさいに在ると見るのは実在感として見る見方です。

これらに対して、すみれの花はいいなあ、と見るのが情緒です。これが情緒と見る見方です。

石本さんにとっての”見る”とは、きっとこの”情緒”だと思う。人も自然も分け隔てない自由な”心”で見ること。Mustakiviの大事な指針だとも思う。まだまだ僕には理解(頭)…じゃなく、フォース(心)が足りていない…笑 マスターFujiwoに仕えよう…。

以上、《ホフト》(Hohto/輝き)のご紹介でした。来月のRTSもお楽しみに。最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?