Return to Sender vol.13 | Siimes

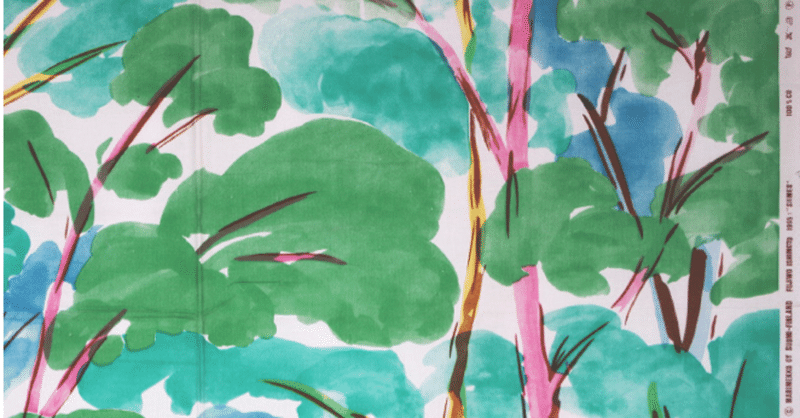

現在、愛媛県美術館にて、石本藤雄さんがマリメッコでデザインしたテキスタイルが原画とともに展示されています(7/11まで)。展示されている作品の一つ、「Siimes(シーメス/木陰)」を今回のReturn to Senderでは取り上げます。

「影」「陰」「翳」「蔭」の違いを読み解きながら、石本さんのSiimesに迫るエディターのミズモトアキラさんの文章とMustakivi・黒川による解説(今回は動画あり)をお楽しみください。

Siimes

Text by Akira Mizumoto

石本さんがこのテキスタイルに名付けた”Siimes”というフィンランド語。

英訳すれば"Shadow"……すなわち《カゲ》という日本語に置き換えることができます。いっぽう日本語のカゲは「影」「陰」「翳」「蔭」といった具合に、いくつかの漢字を当てることができますね。

雨をあらわす言葉は日本語で数百種類以上あると言われていますが、切るという目的のために鋏、包丁、カッター、のこぎり、チェーンソーといった、いろんな道具が発明されたように、人が思いを伝え合う道具として、さまざまな言葉が綿々と用意されてきたわけです。つまり、ある事象にどれだけたくさんの言語的バリエーションを創り出したかということが、その言葉を使う民族と対象とがどれほど濃い付き合いだったかを測る証拠になるでしょう。

なにげなく接してきたカゲという言葉を、この機会にじっくり眺めてみると、漢字ひとつひとつが含んでいる意味や物語の多様性に驚くばかりです。

まず、いちばんポピュラーな「影」という漢字を見てみましよう。

「影」はもともとひかりという意味がありました。ぼくらがカゲと聞いて、ぱっと思い浮かべるイメージとは真反対ですね。でも、月の光を「月影」と呼ぶし、写真を撮る=光を切り取る=「撮影」にもその名残りがありますし、「影響」という言葉に含まれる「影」も、どちらかといえば光の要素を感じます。

次に「陰」。

こちらは「陰陽」や「光陰」のように、光と相対する言葉として用いられますが、情景としてのカゲだけではなく「陰気」「陰湿」「陰謀」のような、精神的なマイナス部分、人の心の闇のような意味合いも含まれます。

「翳」。

この漢字は下半分の「羽」が示すとおり、もともと羽毛で飾り付けられた絹張りの傘を表し、それゆえ《かざす》とか《かげる》という意味合いで使われてきました。

「翳」と「陰」を組み合わせて「陰翳」という言葉にすると、谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃』を思い出す方が多いのではないでしょうか。

『陰翳礼讃』は日本評論社が発行していた月刊誌『経済往来』の1933年(昭和8年)12月号と1934年1月号の2回に分けて掲載され、1939年に単行本として発表されました。

谷崎はこの随筆を通して、明治の開国以来、舶来モノなら無条件にありがたがり、伝統的な生活様式との調和をおろそかにする日本人の態度に、大きな疑問を投げかけています。

たとえば、日本家屋において、外部と内部の区分は非常に曖昧です。障子は壁の役割というよりも、木と紙でできたパーティション、もっと言えば紗幕のような存在にすぎず、昼には太陽の、夜には月の光を透過します。

障子を閉め切っても、風に揺れる庭木や降り落ちる雨粒といった自然現象がプロジェクションされ、幕に映し出される情景を眺めながら、長く日本人はそのうつろいゆく「翳」の中で暮らしてきました。

日本人とて暗い部屋よりは明るい部屋を便利としたに違いないが、是非なくあゝなったのでもあろう。が、美と云うものは常に生活の実際から発達するもので、暗い部屋に住むことを餘儀なくされたわれわれの先祖は、いつしか陰翳のうちに美を発見し、やがては美の目的に添うように陰翳を利用するに至った。事実、日本座敷の美は全く陰翳の濃淡に依って生れているので、それ以外に何もない。西洋人が日本座敷を見てその簡素なのに驚き、たゞ灰色の壁があるばかりで何の装飾もないと云う風に感じるのは、彼等としてはいかさま尤もであるけれども、それは陰翳の謎を解しないからである。(『陰翳礼讃』より)

そして、ここからようやく本題なのですが(笑)、石本さんの”Siimes”には「蔭」という字を当てるのが一番しっくりきます。

「蔭」は、樹木の根元、碧々と生い茂った植物の葉っぱの隙間に落ちたカゲのイメージから生まれました。谷崎は『陰翳礼讃』で《美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える》と書いたけれど、この「蔭」の中に美を見出すことも、東洋的な美意識に裏付けされているでしょう。

上の2枚の画像、まず葛飾北斎が描いた『富嶽百景』のひとつ「竹林の不二」、それから歌川広重『名所江戸百景』から「亀戸梅屋敷」です。

ふたりの浮世絵のように、描くべき主体(メインテーマ)の手前に、別のオブジェクトを配置してしまうことは、西洋絵画のルールではタブーとされてきました。ダ・ヴィンチがリンゴの載った銀の皿越しに「最後の晩餐」を描くなんてことは絶対にありえなかったわけです。

1862年に開催されたロンドン万博をきっかけに、海を渡っていった浮世絵がヨーロッパの美術界に衝撃を与え、"ジャポニスム"と呼ばれる一大ムーブメントが起こります。ゴッホは「亀戸梅屋敷」の模写に励み、モネは「竹林の不二」にインスパイアされて「木の間越しの春」を描きました。

谷崎の『陰翳礼讃』も1950年代に英訳されて以降、多くの外国語にも翻訳され、たとえば、メキシコの建築家ルイス・バラガンに大きな影響を与えているほか、北欧のデザイン先進国のひとつ、デンマークではデザイナーを志す若者の教科書として『陰翳礼讃』が読み継がれています。

ところで、このカゲという日本語。語源を辿っていくと《カミ》という言葉と一対になるそうです。

上掲の対話のなかで、編集者・松岡正剛さんは「カ」という日本語の音には植物に宿っている生命力、神聖な力(マナ/タマ)があらわされていて、なにか別の力が自分を助けてくれたとき、「おカゲさまで」とか「何々のおカゲで」と表現するのは、それに由縁する……と指摘しています。

”Siimes”を眺めるとき、ぼくたちはついつい手前の葉や幹の形に目を奪われてしまうけれど、石本さんが本当に描きたかったものは、そうした形の向う側にある蔭、そして蔭がもたらす神秘的なパワーなのでしょう。

あとがき:

Text by Eisaku Kurokawa (Mustakivi)

ミズモトさんとの連載企画・第13弾のテーマは、石本藤雄さんによって1995年にデザインされ、マリメッコからリリースされた《シーメス》(Siimes/木陰)だった。確認できているカラーバリエーションは4種。

今回も石本さんに質問をして把握できたことがあるので、幾つかご紹介したいと思う。

まず、《シーメス》(Siimes/木陰)というタイトルについて。

シーメスというフィンランド語の直訳は”影”だけど、石本さんによる翻訳は“木陰”。「どこのってことなく、どっかそこらの公園の木陰だよ。」「木々の詰まった感じは、森ではなく林って感じだね。」といつもの口調で伺った。

”森ではなく、林”

これは、石本さんがデザインで意図していたことを表すキーワードなのだと思う。

・勢いのある筆の”タッチ”

・有機的な線で描かれた木々の”かたち”

・木々の隙間=見る人に木々が動く様子を連想させる“余白”

《シーメス》の魅力を構成する要素をこう考えると、石本さんのデザインが長年愛される“理由”にも繋がっていきそうだ。石本さんがつくり出す、有機的な「形」と「余白」は、テキスタイルの中で動き続けているのだと思う。

「当時はどうしようもない柄だと思っていたけどね(笑)」と、いつもの感じで始まった今回のインタビューは、《シーメス》のデザインが生まれた背景や秘話といった話までには繋がらなかったけど、いつもながら、石本さんのシンプルな言葉から学ばせてもらうことは多い。

口調や、言葉の選ばれ方、過去を思い出している間、からは、言葉以上に伝わってくることがある。

そもそも言葉や数字だけで学べることではないと思っているから、僕もあまり深追いはしない。聞いたことを自分の中で温めておいて、また別の機会があった時に聞く…、スタッフとも語り合う、そんな学び方をしようと思っている。

とはいえ、そんな伝えづらい感覚を知り得る範囲でお伝えしていくことが、この"Return to Sender"の趣旨なので、今回は補足として《シーメス》が登場する1995年当時の動画もご覧いただきたい。

映像は石本さんがカイ・フランク賞を受賞した記念に放送されたテレビ番組の一部。同番組内には、当時日本に帰国された時の映像も収められており、石本さんの実家、砥部のみかん畑、砥部焼の工房の様子なども収められている。

カイ・フランク賞の記者会見で、記者から「賞金は何に使うのですか?」と聞かれ、「ゆっくりと日本を旅行したい」と答えたことをきっかけに、フィンランドの取材チームが日本に同行することになったと、石本さんから伺った。

動画の中で、石本さんが木々を見上げ写真を撮る姿、マリメッコのアトリエで写真からデザインを創造している姿、SIIMESのスケッチについて語っている姿など、ぜひご覧頂き、当時の雰囲気を感じて頂ければと思う。

現在、愛媛県美術館では「令和2年度新収蔵品展」が開催されていて、石本さんが帰国後に寄贈したファブリックや原画の一部も展示されている。(会場内は撮影禁止 / 写真は広報用に撮影されたもの)

2021年7月11日までなので来館が可能な方は、是非足を運び《シーメス》の原画やテキスタイルも実物を見て頂ければと思う。

久々にテキスタイルがダイナミックに展示されている姿から考えることは、こういった石本さんが手がけられた様々なものを、故郷できちんと拠点をつくり、継続展示して、伝え続けたいということ。

石本さんの感性の土台をつくった愛媛の環境の中で、多くの方々に石本さんの創作を体感してもらうきっかけを創ることは、Mustakiviができる役割の一つだと思っている。短期的且つ消化的な取り組み、を如何に排除していけるか...ビジョンとマネタイズの両輪を健全に組み立てながら、がんばりたい。

以上、《シーメス》(Siimes/木陰)のご紹介でした。

ミズモトさん、この毎月のReturn to Senderも、様々な角度から石本さんのデザインの題材になったモノゴトを”Think twice”し、日常にころがっている幸せを”Feel twice”して頂くことに繋がれば幸いです。来月も宜しくお願いします。今月も最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?