#29 木は、持続可能な有能資源

これまでの記事で、いくつか「木」にまつわる内容を書いてきました。

なぜなら…村松工建は「木」、特に「天然の無垢材」をおすすめしているからです。

昔から「木は良い」と言われてきましたが、昨今では木材についての研究も進み、環境や人体にもたらす影響が科学的に証明されるようになってきました。

日本は世界有数の森林国

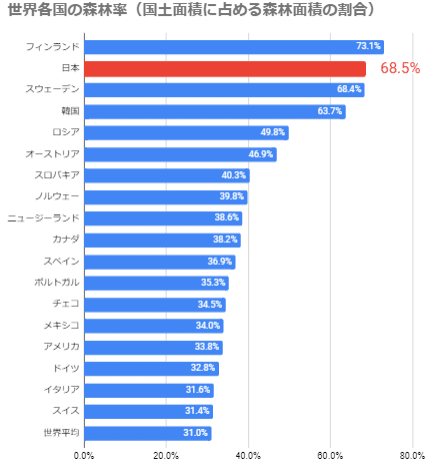

あまり実感がないかもしれないですが、実は日本の国土面積の約66%は森なんです。

世界平均は約31%なので、平均を大きく上回ります。

なお、先進国(OECD諸国)の中では、フィンランドに次いで世界第2位!

日本は資源のない国とよくいわれますが、森林資源については乏しいわけではなく、実は、使われずにいるという現状もあります。

つまり森林資源の豊かな日本は、木材の利用や木造建築の建設をもっと増やしていくことによって、地球環境にやさしい社会の形成に貢献できると考えられます。

例えば、SDGs。

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である、SDGs(持続可能な開発目標)。

SDGsには森林に関わる項目が大変多く掲げられており、それだけでも森林の有能性を感じます。

特に前述のとおり日本は世界有数の森林大国。

森林を活かし、未来に繋げるための取り組みは昨今特に注力されていますが、実は昔からある「木造建築」も、立派なSDGsなんです。

木造建築で、二酸化炭素排出量を削減

建築工事に関わるCO2排出量について見てみると、木造は鉄筋造や鉄筋コンクリート造に比べ大幅に少ないのです。

また、建築資材の輸送時にもCO2は排出されます。

日本建築学会環境系論文集(渕上佑樹ほか、2010年)によれば、例えば国産の原木を使用した場合、CO2排出量を海外輸入の原木を使用した場合の35%程度まで抑えられるそうです。

木材を利用することで、炭素を固定することができる

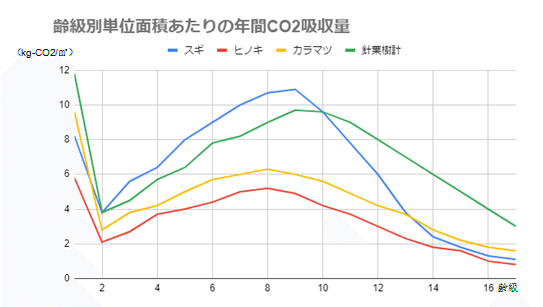

樹木が吸収するCO2は、樹齢とともに増加するものの、ある樹齢で最大値をとり、その後は減少していきます。

上図のとおり、樹木が吸収できるCO2は7~9齢級で最大値をとり、その後は減少していくことがわかります。

つまりCO2削減の効果の面から考えても、樹木は計画的に伐採して木材として利用していくことが必要になってきます。

さらに、伐採した木を木材として利用すると、炭素を木材の中に留めることができるのです。

大熊幹章著の『森林科学(2001)』によると、植林して50年後のスギ造林地の幹材に固定されている炭素量は約140t。

それを伐採、製材して住宅などの部材として使用した場合、その57%程度の約80tは固定されたままで排出されないそうです。

木材は、持続可能な資源であるといえる

鉄や石油などの埋蔵資源は、掘り出して使用してしまえば、いつかは底をついてなくってしまします。

それに対し、木材や材木は伐採して使用しても、その後に新しい苗木を植えておくことで、30~50年で再び材料やエネルギー源などの資源として使えるように成長してくれます。

耐久性やデザイン性を重視した鉄筋造の住宅も人気が高いですが、この先の未来を考えたら、木造住宅はやっぱりおすすめです。

村松工建でも、「お客さまには健やかでいてほしい」という想いから、住む人の身体にやさしい無垢材をおすすめしています。

伐出した木をそのまま加工した無垢材は、木の持つ肌触りや香りで心を和やかにしてくれます。

また、メンテナンスがしやすいだけでなく、調湿効果や保温効果があるため、オールシーズン快適に過ごせます。

シックハウスの心配もなく、お子様からお年寄りまで快適にお過ごしいただけます。

とはいえ、先が見えない物価高騰で「無垢の家は憧れるけど…」というお声も多いです。

そういう時におすすめなのは、例えば「リビングの梁だけ」や「キッチンのカウンターだけ」など、一部だけに無垢材を取り入れるデザイン。

村松工建では、お問い合わせ・設計・資材調達・施工管理がすべて一気通貫。

全て自分たちで手配、対応するので、費用を抑えたご提案・施工が可能です。

費用に関するご相談も承っておりますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?