【英語・古文・漢文】語学学習に辞書を取り入れた話

語学学習に辞書を取り入れた。

「当たり前じゃん」そんな言葉も聞こえてきそうな話ですね。私にとっては当たり前じゃなかったんです。

※Amazonアソシエイトには参加しておりませんので好きなだけリンク経由でお買い物ください。

そもそもなぜ辞書を使い始めたか

単語を単語帳で調べる違和感

単語を調べるのは単語帳かGoogle検索(というかほぼGoogle検索)。

大学に入学して以降、約10年間そんな状況でした。

それどころか、高校生の頃から辞書を引く習慣はなく、たまに電子辞書を使う程度。あまり辞書を引く習慣自体がこれまでの人生でなかったように思います。

再受験に向けた英語学習でも状況は変わらず。

知らない単語が出てきたら、『DUO3.0』を開いて「お、これは関連語句として載っていたのか〜」「これは載ってないからGoogleで調べよう」なんて方法で誤魔化していたのですが、「正直、こんなやり方で語彙が定着するわけないよな・・・」と感じてはいました。

↑めっちゃいい単語帳だと思います

高校生の頃は「面倒くさいし時間がかかるから効率的ではない」とバッサリ切り捨てていた辞書ですが、今はなんと言っても再受験生。当時と比べれば「何度でも挑戦できるよね」という心の余裕があります。(いや、もちろん早く受かりたいですけど)

巷の語学エキスパート(?)は、辞書の使用をおすすめしています。

「せっかくだし辞書使ってみるか」

そう思ったらすぐにでも買わずにはいられない性格なので、即購入することに。

紙辞書?重くて邪魔だよね。でもロマンがある。

専門家(?)はスマホアプリ支持者が意外にも多い様子です。

しかし…

私はネットが大好きなので、スマホアプリで英単語を調べ始めたら絶対にTwitter(現X)を開きます。絶対そうに違いない、と思っていたので紙辞書一択でした。あとは、ロマンがありますよね、紙辞書は。むしろ、ロマンがある、それだけを理由に紙辞書に決めた。と言っても過言ではないです。(どうせ自宅の机でしか勉強しないし)

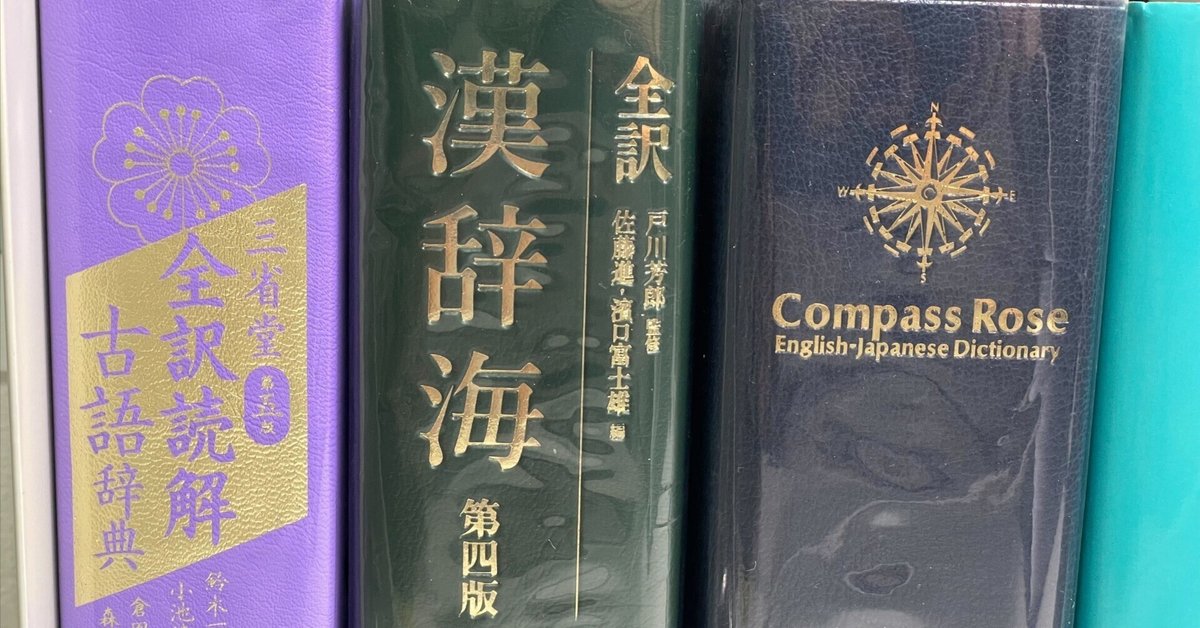

辞書の種類はフィーリングで研究社の『コンパスローズ英和辞典』を選びました。素人は、ジーニアス、ウィズダム、コンパスローズ、ルミナスあたり買っておけばなんでもいいと思います。ただ、なんとなくの逆張りでジーニアスはやめました。

辞書を引いてみての感想

あのですね、めちゃくちゃいいです。個人的にはかなり性にあっているなと感じます。辞書を使わずとも、日常的な語彙を改めて調べることがもともと好きだったこともあり、「言葉の意味を知る」という行為の楽しさを改めて実感しています。辞書あれば1週間過ごせるかも。

辞書を引く際に意識していることは3つです。

意識すること①高尚な使い方を求めないで乱雑に引く

「この使い方でいいのかな?」って悩むことがもったいないというのが理由です。良くも悪くも、辞書なんて知らない単語の意味を調べるために存在しているに過ぎない。と割り切っています。

意識すること②一度調べた単語は必ずマーカーを引く

私が辞書を引くのは以下の時です。

・知らない(知らなかった)

・知っているけど使い方が不安

・知っているつもりだが他に意味がありそう

・知っているつもりだが正確な意味やニュアンスを捉えたい

当たり前ですが、知らないか、知っているつもりになっている場合ですね。

辞書を引く目的は目的は知ること以上に記憶に定着させること、であり、とにかく「接触頻度」と「接触回数」を増やすことを目的にマーカーを引いています。これが、本当にいい。紙辞書にして良かった、と思う一番の理由はこれです。

当たり前なんですが辞書って文字だらけなので、マーカー引かないと1度調べた単語を意図的に目に入れることなんてできないです。また、1度調べた痕跡を残すことで、実は2回目なのに「1回目だと思って調べる」ことがないようにしています。「あ〜また調べてしまった」という反省が記憶の定着に寄与していると実感するからです。

以上を目的に必ずマーカーを引いています。

意識すること③例文を音読する

意味を調べるだけではもったいないので、必ずついている例文を音読します。記憶の定着と使用法の理解をするためです。

辞書を使うデメリット

とにかく時間がかかる!これにつきます。ゆったり自分のペースで学習できるからやれていますが、時間がない切羽詰まった状態ではなかなか厳しいなと思います。自分が高校生ならば、

・高1~高2:紙辞書

・高3:アプリ(ただし高1〜高2で使い倒した紙辞書があればそれ)

という選択をすると思います。

だったら古文と漢文も辞書使おう

英語で辞書を使い、辞書の素晴らしさを実感しました。

だったら実質外国語(?)である古文と漢文も、と思い辞書を使い始めました。

古文は本屋でパラパラめくって、全く違いがわからなかったので「なんとなく三省堂は信頼できる」と思いこちらにしました。

古文の辞書はやばいです。信じられないほどの時間泥棒。なんかみたことあるけどいまいち意味わかっていない単語のオンパレードです。調べたい単語1つに辿り着くまでに3~5個程度別の単語の意味を読んでしまいます。

漢和辞典はこちらにしました。これも三省堂ですね。

こちらは、東大が運営するサイト(?)に以下の記述を見つけて即決しました。「支配的」って単語好きなんですよね。(拗らせてる)

漢和辞典は、(1)主に漢文(中国古典文)を読むのに適したもの、(2)主に日本語の中の漢字・漢語を調べるのに適したもの、に大きく分けられる。

まず(1)から。①『全訳漢辞海』は(中略)目下このカテゴリーでは支配的。

古文ほど使用頻度高くないですが、漢文読んでいると「意外と汎用性が高そうだけどなんとなくしか意味を取れない漢字」をよく目にするので、そのような漢字を調べるのに利用しています。

今日は『色』という漢字1文字で「怒りの様子」を表すことを知りました。「顔色」くらいはすぐに連想できますが、「怒り」という感情はそれ単体の意味を持つ、と勉強になりました。

理系の受験生としての振る舞いを考えると、古文や漢文まで辞書を使って学習するのは効率悪いかもしれませんが、効率云々ではなく純粋に楽しいからやっています。よく受験生が「オーバーワーク」って言葉使ってるの目にするけど、あの言葉すごく嫌いなんです・・・

あー、オーバーワークといえばなんですが、最近のコスパやらタイパやら、といったあまりにも安易な行動指針も嫌いなんですよね…と、一言物申したくなってきたので、老害になる前に筆を置く(?)ことにします。

雑文お読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?