2021年11月の記事一覧

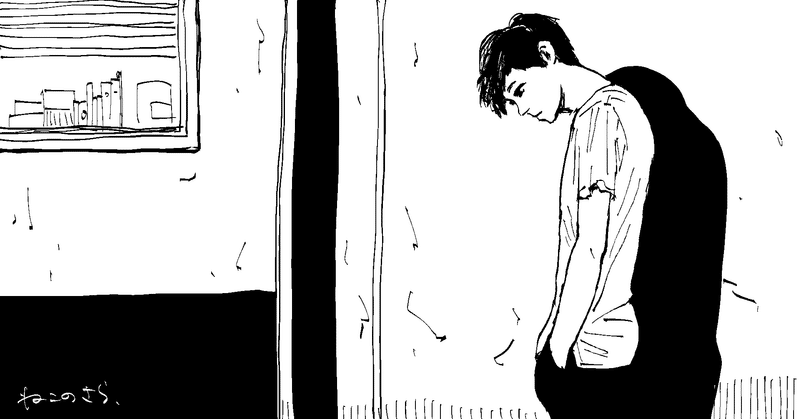

乾いた風が吹き抜ける

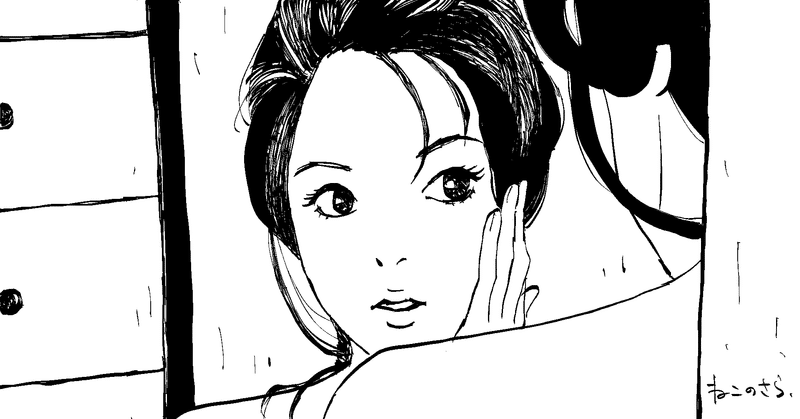

結婚とは蜥蜴だった。

その当時のその土地でのことである。そこでは、結婚とはつまり蜥蜴だったのだ。

そこでは、酒に浸した生きた蜥蜴を新郎新婦が呑み込むことによって結婚が成立した。人々が固唾を呑んで見守る中、新郎新婦それぞれの木の椀の中で酔っ払った蜥蜴を、新婦が呑み、新郎が呑み込むのである。呑み込まれた蜥蜴は腹の中で動き回るという。その腹の中で動き回る蜥蜴が、そこでは結婚なのであった。

蜥蜴無

彼女は悲しみを持たない

彼女が自分が悲しみを持たないことを知ったのは、クラスで飼っていたウサギの死んだときのことであった。

級友たちがさめざめと泣く中、彼女は何も感じなかったのだ。それどころか、なぜ泣くのかもわからなかった。それまでに、彼女は涙を流したことがあったのだけれど、そのほとんどは悔し涙で、残りはあまりの怒りに涙が溢れたのだったから、彼女はその場面で泣く理由がわからずに困惑していた。けれど、その疑問を尋ねられ