アウシュヴィッツの様々な議論(33):チクロンBについて

今回は、一度「チクロンB」について多少なりともまとまった記事を作成しておこうと思い、独自の記事作成になります。

1.全く無意味なチクロンBに関する西岡の否定論

ホロコースト否定論でもかなり話題にされることが多いのが「チクロンB(Zyclon-B)」です。チクロンBは主にアウシュヴィッツのガス室で用いられた毒ガスである青酸ガスを発生する害虫駆除剤でした。否定論では大きく分けて以下のように全く相反する二つの主張がなされてきたようです。

チクロンBは単なる害虫駆除剤であり、その毒性は低く人間を殺すほどには効果がない。

チクロンBが発生する青酸ガスは猛毒であり、その取り扱いは極めて危険だからアウシュヴィッツのガス室とされるような粗末な場所で取り扱えたはずはない。

うち、前者を主張したのは有名どころでは初期の西岡昌紀と、高須院長ですが、高須院長はともかく、西岡もマルコポーロ記事でそう書いたのちにすぐに反論されて撤回し、後者側の主張に変えています。もちろん、危険という意味では西岡の撤回は正しいのですが、この青酸ガスの危険性を強調する否定派は過剰に危険性を強調します。西岡がどのように危険性を強調しているのか、以下にWikipediaの「マルコポーロ事件」から、長いですが全文引用します。(強調は私によるもの)

チクロンBは、青酸ガスを遊離します。そして、青酸ガスは猛毒です。ですから、そのことだけを考えれば、「チクロンBによる大量殺人」という話は、何も不合理ではないように思われるかも知れません。しかし、こうしたこうしたことをするのに一体どれだけ時間が必要か、ちょっと定量的に考えてみたいのです。今、「定説」側が説明するように、「大量殺人」の目的で、チクロンBを「ガス室」に投げ込んだとしましょう。すると、投げ込まれたチクロンBは、先に述べたような原理で青酸ガスを遊離し始めます。ところが、ここで考えなければならない問題があるのです。それは、そうした青酸ガス遊離がどれくらい続くのか、という問題です。即ち、青酸ガスを吸収または吸着したパルプ片など(チップ)が「ガス室」に投げ込まれる。そして、その投げ込まれたチップから青酸ガスが遊離し始める。それは分かります。しかし、それでは、その青酸ガスの遊離が完全に終わるまでに、一体どれくらいの時間が掛かるのか。それを考えなければなりません。即ち、缶を開けてチクロンBの中身(パルプ片などのチップ)を出すと、それらのチップは青酸ガスを遊離し始めます。それを「ガス室」に投げ込んだのだと「定説」は言うわけですが、ここに重大な問題があります。それは、投げ込まれたチップからの青酸ガス遊離が終わらない内は、「ガス室」内部での青酸ガス遊離は続くということです。従って、その間は、「ガス室」を換気することは無意味ということになります。また、当然のことながら、その間は、「ガス室」の扉を開けることも、その中から死体を搬出することもできません。ですから、その「ガス室」での「大量殺人」に従事する作業員たちは、たとえ「ガス室」の中の人間が全員死んだとしても、「ガス室」内部でチクロンBが青酸ガスを遊離し続ける間は、「ガス室」の扉を開けることもできず、その外で待ち続けなければならなかったはずなのです。ところが、戦前チェコのプラハで発行されていたチクロンBの使用指示書(NI-9912)や、チクロンBの製造元が発行していた使用説明書を読むと、こう書かれてあるのです。チクロンBから青酸ガスが遊離し続ける時間(Einwirkungszeit)は、摂氏5度以下の場合で32時間、加熱すれば遊離は早まり、この時間を短縮できるが、それでも最低6時間にはなる、と。つまり、気温によって差はありますが、一旦チクロンBを缶から出したら、最低でも6時間は、青酸ガスを遊離し続けるということです。それどころか、気温が低ければ(摂氏5度以下の時)、32時間も青酸ガスが遊離し続ける場合もある、ということなのです。ですから、もしそのチクロンBを「ガス室」に投げ込んだら、投げ込まれたチクロンBは、5度以下では32時間、加熱した場合でも最低6時間は、青酸ガスを遊離し続けることになるのです。当然、その間は、たとえ「ガス室」内部の人々が全員死亡したとしても、「ガス室」を換気することも、扉を開けることもできない、ということになります。その上、プラハで発行されていた前述の使用指示書(NI-9912)や、チクロンBの製造元が発行していた使用説明書を読むと、こんなことも書いてあるのです。チクロンBを使って倉庫などの害虫駆除を行なった場合、その倉庫などの換気にどれくらい時間をかけるべきか、という記述があるのですが、それらによると、10時間から20時間の換気をしないと安全ではない、というのです。つまり、チクロンBが遊離する青酸ガスに、壁などに吸着し易いという物理的性質があるからだと思われます。(また、別の資料には、こうした吸着性の故に、強制換気をしてもあまり変わりがなく、それよりも長時間、自然の通風によって換気した方がよいという記述があるそうですが、この資料は、私自身は未入手で読んでいません) いつ、どんな場所でも、このような長時間の換気が必要だったとは思いませんが、今論じている「ガス室」の場合、中空の部屋などではなく、人間の体でびっしりと満たされた空間なのですから、普通の倉庫などよりも換気が困難なことは想像するまでもありません。そこで仮に、この数字をそのまま適用すると、チクロンBで「ガス室処刑」を行なった場合、これだけ時間が掛かることになります。前述のように、チクロンBの青酸ガス遊離が終わるまでに最短でも6時間、最長で32時間。そして、換気に10時間から20時間というわけですから、合計して、最短で16時間、最長で52時間。「ガス室」にチクロンBを投げ込んで「処刑」を開始してから、「ガス室」の換気を終了するまでに、これだけ時間が掛かるということです。これが、「民族絶滅」の方法なのでしょうか?[7]

このダラダラとした文章にはいくつもの誤りがあるのですが、ここでは仮に西岡のこの見解を正しいとみなします。ガス処刑を始めてから、遺体を取り出し始めるまでに52時間、ややこしいのでまる二日かかると西岡が言っていることにします。

ところが、西岡の説が仮に正しいとしても、それは問題ではないのです。それを以下で見ていきましょう。

アウシュヴィッツのガス室には大きく分けて、アウシュヴィッツ第一収容所(基幹収容所)と、アウシュヴィッツ第二収容所(ビルケナウ収容所)のものがあり、ユダヤ人絶滅はもっぱらビルケナウで行われたのですが、これまたそこまで考えると複雑なので、基幹収容所の第一ガス室のみの話にしましょう。

こちらの第一ガス室は床面積が78.2㎡ですが、仮に最大収容人数を1㎡当たり10人とします。否定論者には「そんな密度はあり得ない」と主張する人も多いようですが、日本で2001年に起きた明石花火大会歩道橋事故の事故報告書などから、そのような密度があり得ることは十分わかっていますので問題ありません。したがって、最大収容量は約800人になります。一回のガス処刑で最大800体の死体が出るというわけです。

ガス室は上記図面の右下のガランとした部屋になりますが、問題はその上にある火葬場なのです。この図面に慣れていない人は何が書いてあるのかいまいち理解しにくいかもしれませんが、そこには三基の火葬炉が書いてあります。この火葬炉は、ダブルマッフル火葬炉と言って、一つの火葬炉に二箇所の遺体を入れるスペース(レトルト、マッフルなどと呼ぶ)を持っています。

細かい話をすると、この火葬炉は当初は二基しかありませんでしたが、三基に増やされました。現在は写真に写っている一基と写真の右にもう一基の合わせて二基しかありませんが、これは戦後に復元されたものだそうで、1943年7月頃に火葬炉も使われなくなると一旦は撤去、もしくは解体されていたらしいです。

で、「何が問題か?」の核心の話になりますが、アウシュヴィッツの火葬場のゾンダーコマンドとして有名で、否定派には散々嘘つきに祭り上げられているヘンリク・タウバーはこんな証言をしています。

第一火葬場には、先に述べたように3つの炉があり、それぞれに2つのレトルトを備えていました。それぞれのレトルトでは、5体の人間の死体を燃やすことができました; そのため、火葬場では一度に30体の人体を燃やすことが可能でした。私が火葬場で働いていた頃は、このような負荷は、燃やすのに短くても1時間半もかかっていました。

では計算してみましょう。800人の死体をこのペースで焼却処分するにはどれくらい時間がかかるでしょうか?

(800 ➗ 30)✖️ 1.5 🟰 40 時間

つまり、ほぼ丸二日かかるのです。これは前述した西岡が仮定した遺体処理をし始めるまでのガス処刑時間におおむね等しいものです。「だとすれば、火葬時間も含めて四日も掛かるのか!西岡の述べる以上にあまりに効率が悪すぎる!」と早合点しないで下さいね。

よく考えてください、ガス処刑と火葬処理は別の作業なのですからお互いの作業がリンクしているとは言っても並行作業可能です。「クレマトリウムの図面を見ると、ガス室の真隣に火葬場があるのだから、青酸ガスは引火性があり並行作業など危険すぎて無理だ!」も無意味な指摘なのでしないで下さいね。なぜ無意味なのかについては、その程度はご自身で簡単に調べることが出来るのでここでは述べません。

死体の置き場所はどうするんだ?という細かい問題がありますが、理屈だけなら外にでも置けばいいと思うのでそれは無視します。いずれにせよ後述するように西岡の推論には重大な誤りがあるので、ここでは考える必要はありません。

ともかく、ガス処刑をやってる隣の火葬場で遺体処理を粛々と作業できます。しかし、火葬処理が追いつかなくなったら、処刑された遺体はどうなるでしょうか? どんどんどこかに貯めていくしかありません。それこそ不合理過ぎます。つまり、そもそも論として遺体の火葬処理がネックになってガス処刑はそんなに連続では実施できないのです。上記の理論計算では最低でも二日は開けないと無理です(但し、最大処理数で実施した場合)。アウシュヴィッツの司令官だったルドルフ・ヘスも、ビルケナウでの話ですが、次の通り述べています。

私はこの方法を理解しようとしたが、彼は修正してくれた。「いいえ、あなたはそれを正しく理解していません。殺すこと自体には一番時間がかからなかったのです。2,000人を30分で処分できますが、時間がかかったのは燃やす方でした。殺すのは簡単で、衛兵がいなくても部屋に追い込むことができました。彼らはシャワーを浴びると思って入ったのに、水の代わりに毒ガスを入れてしまったのです。全体的にあっという間に終わってしまいました。」彼はこれらのことを、静かに、無関心に、淡々とした口調で語った。

要するに、西岡の推論は否定論としては無意味なのです。ビルケナウの方になると状況が色々と異なり西岡の推論は実はかなり合っている(しかしその対策はされていた(後述))のですが、第一ガス室のみを考えると以上の通り、西岡がガス処刑にかかる時間があまりに長過ぎて不合理だと言っているのに、実際には火葬処理の時間も西岡の(誤った)推論とほぼ等しいので、西岡の主張が仮に正しいとしてすらも否定論としては成立していません。

しかしながらそもそも論的に、既に述べた通り、西岡の主張は基本的な部分で既に誤りです。何故なら、青酸ガスが危なくて遺体処理に支障を来すのであれば、ガスマスクを使えばいいだけだからです。そもそもチクロンBはガスマスクなしには扱えないものです。

否定派も仰る通り、害虫駆除剤なのですから、危険でもどうにかして使えなくては意味がありません。西岡は、「青酸ガスを吸収または吸着したパルプ片など(チップ)が「ガス室」に投げ込まれる。そして、その投げ込まれたチップから青酸ガスが遊離し始める。それは分かります。」と仰っておられますが、その「投げ込」む作業時だって危険です。投げ込む作業員(害虫駆除作業の講習を受けた親衛隊員)はチクロンBの詰まった缶を最初に開ける人であり、缶を開けて外気に触れた瞬間から青酸ガスは放出されますから、一番危険と言ってもいいくらいです。彼らは当然ガスマスクを使用していたでしょう。

さらに付け加えると、遺体搬出処理作業を行うのは、ユダヤ人ゾンダーコマンドであり、ドイツ人にとってはいつ死んだって構わない存在です。確かにガスマスクを装着していても危険な作業でもありますし、ガスマスクを装着していたら呼吸も多少辛いだろうし、重たい遺体を運ぶ重労働はやりにくいかもしれませんが、ユダヤ人囚人をこき使うのもナチス親衛隊のお仕事なのですから、何の問題があるのでしょうか? 少なくとも、チクロンBの製造元が取り扱い説明書で指定する安全側に配慮されている換気時間を守る必要などありません。

その上さらに、第一ガス室はユダヤ人絶滅用ガス室ではありませんでした。様々な人の証言によると、ユダヤ人絶滅にも何度か使われたようではありますが、歴史家の間では第一ガス室では一万人も殺されてはいないだろう、とのことです。絶滅のほとんどはアウシュヴィッツ第二収容所であるビルケナウ収容所で行われたのです。このビルケナウのガス室では、特に規模が大きかったクレマトリウム2や3では、ガス室には十分な能力のある換気装置が備わっていましたし、青酸ガスを放出し続けるチクロンBはこれらのクレマトリウムのガス室は地下にあったので流石に危険(というよりもおそらく、すぐに遺体搬送できなければ西岡の推論通り絶滅計画に差し支える)と考えられたため、金網投下装置を利用して、犠牲者の死亡後は天井から引き抜かれました。従って、ガス室からの遺体搬送作業は犠牲者の死亡後、すぐに取り掛かることが可能だったのです。

というわけで、Wikipediaの「マルコポーロ事件」に引用されている西岡によるチクロンBに関する否定論は、否定論としては全く成立していないというわけです。まとめると以下の通りです。

西岡理論では、ガスマスクが使えた可能性が全く無視されている。

西岡は遺体の火葬処理に時間がかかることを考慮しておらず、第一ガス室に関する限りそもそもがユダヤ人大量虐殺を主目的としては使えなかったので、無意味な否定論になっている。

ビルケナウのクレマトリウム2や3のガス室では西岡の推論で示された危惧に、換気システムと金網投下装置によって対処がなされていた。

2.「アウシュヴィッツのガス室は米国の処刑ガス室に比べてあまりに貧弱である」というクレーム

このクレームの創始者は、修正主義者のロベール・フォーリソンではないかと思っているのですが、最初に言い出したのかどうかははっきりしません。で、ネットの修正主義者がよく使う米国の処刑用ガス室の写真があるのですが、今回はそれを探し出せませんでした。たくさんのアメリカの処刑ガス室が写真として載っている画像ですが、ここでは一例だけを以下に示します。

最初に若干余談気味ですが、処刑にはアウシュヴィッツと同様に青酸ガスを使うとは言え、当然ですがチクロンBではありません。シアン化カリウム(あるいはナトリウムかもしれない)を硫酸に溶かすと発生する青酸ガスを使うそうです。もしかすると、この写真のガス室右側にある小さなタンクがその発生源かもしれませんが、そんな気がするというだけでよくわかりません。

ともかく、米国のガス処刑室は見た目、かなり頑丈でしっかりした作りになっていて、気密性も極めて高そうだという印象です。一方で、アウシュヴィッツのガス室の写真こそありませんが(現在の博物館にある第一ガス室は戦後に再現されたものですが、その再現工事が杜撰で肝心の気密扉もないので参考になりません)、害虫駆除室と同じ気密扉を使っていたらしく、その写真はあります。

見ての通り、木製であり、使われている木板は二重になっているそうですが、米国処刑室の見栄えに比べれば明らかに貧弱に見えます。ツンデル裁判(二次裁判)で白羽の矢がたった米国唯一だったらしい死刑コンサルタントのフレッド・A・ロイヒターのいわゆるロイヒターレポートによると「これらの施設を処刑ガス室(註:アウシュヴィッツのガス室のこと)として使うとすると、きわめて貧弱かつ危険な設計であることが明らかとなった。気密ドア、気密窓、気密換気口の装置もない。建物は、ガス漏れやガスの吸収を防ぐためにタールその他の密閉剤でコーティングもされていない。隣接する焼却棟は爆発の危険にさらされている」だそうです。えー、実はロイヒターは処刑用ガス室の設計など一度も行ったことがないと暴露されているのですが、これらの言い分はおそらくツンデル裁判に加わったフォーリソンにその基本を教えてもらったのだろうと推測しています。

ところで、米国処刑用ガス室は何故、見た目からして頑丈そうで気密性も高い構造になっているのでしょう? 毒ガス使うから当たり前だって? しかしながら、そもそもアウシュヴィッツで使われた青酸ガスの発生源であるチクロンBは害虫駆除剤であり、「ある程度しっかり密閉された」室内空間のような場所であれば基本的にどこでも使えました。気密方法も、扉や窓などの隙間になる部分をテープで密閉するだけです。どんな感じかお見せしようかと思ったのですが、Amazonプライムにある動画の中にチクロンBを用いた作業風景が写っているのですが、いつの間にか技術的に動画をスクショできないようにされてしまっているのでお見せすることができません。もしプライムあるいは何らかの配信サービスで閲覧可能な状況にあるならば、BBC作成の『アウシュヴィッツ ナチスとホロコースト』をご覧になればよろしいかと思います。他にもどこかにあるかもしれません。

ともかく、そんな害虫駆除中状態の室内でも、十分人を殺害できるのはいうまでもありません。極端な話、密閉しなくとも、毒ガスの致死濃度さえ保てれば理屈的には殺人できますので、殺害という目的に限って言えば、米国処刑室のような頑丈な密閉性は不要なのです。ではどうして密閉しなければならないのかというと、外部の人間に対する安全性を保つためです。わかりやすい、あるフランス人修正主義者(コンク)が書いた風刺画があるので以下に示します。

要するに、気密性がしっかりしてないと、処刑されるユダヤ人と共にゾンダーコマンドも親衛隊員も青酸ガスで全部死んでしまう、故にアウシュビッツのガス室のような貧弱な気密性しかないような箇所でユダヤ人大量虐殺など行えたわけがない、という主張です。しかし、すでに述べた通り、害虫駆除作業はテープでドアなどの隙間を塞ぐ程度で行えたので、アウシュヴィッツのガス室でも十分安全性はあるように思えます。実は、アウシュヴィッツに今も残っている害虫駆除室のドアには、以下のような気密ドアの隙間に使われた気密用のフェルトストリップの残骸が残っています。

ドア枠に多少分厚めの布でシールしておいて、気密ドアを閉めて、ボルトロックのボルトを閉めることでドアとドア枠を圧着させ、隙間から毒ガスが漏れ出さないようにしていたわけです。

では何故、それに比べれば過剰なまでに米国の処刑用ガス室は頑丈で機密性も高いように作られているのでしょう? ここで米国処刑用ガス室の設計基準や仕様書でもあれば「これが解答だ!」と示せるのですが、そんなものはネットでは探し出せませんでした。従って、素人なりの推測とまいりましょう。それしか解答的なものを出す方法がないのでやむを得ません。

米国の処刑用ガス室は一人だけを殺すので、当たり前のことですが、アウシュヴィッツのガス室に比べればその体積・容積も狭小です。で、密閉度はともかくとして、処刑にあたってはもちろん処刑ガス室のドアを閉めて密閉しなければなりません。しかし、密閉してしまうと毒ガス処刑の場合、以下のような問題があります。

完全に密閉された空間で、ガスを発生させるとどうなるでしょうか? そのガスの発生分だけ、気圧が上がってしまうのです。アウシュヴィッツのガス室のような広さであれば大した問題はないと思われますが、一人を処刑するだけのガス室ではこれは問題です。気圧の上昇は即、毒ガスの漏洩の危険性を高めてしまいます。しかも、これも推測ですがおそらく、死刑処置の間は複数の関係者が証人として、処刑対象者がちゃんと死ぬかどうかをガス室のすぐそばで、処刑用ガス室のガラス窓を通じて、直視でじっと確認しているはずです。きちんとした米国の死刑措置の資料なり何なりを示せないので、断定はしかねますが、昔、『グリーンマイル』という映画を見たことがあり、電気椅子処刑ですが、多数の市民証人の観察下で死刑は実行されていたので、似たような状況で毒ガス処刑も行われているのではないか、と類推します。ロイヒターレポートでも「処刑ガス室を設計するにあたっては、数多くの複雑な問題を考慮しなくてはならない。どの区画におけるミスであっても、証人や技師たちを死亡させたり、負傷させたりする可能性がある、もしくは、そのようなことが起るかもしれないからである」と記述されています。従って、絶対的に確実な外部の人間に対する安全性が確保される必要があります。また見た目にもしっかりしてそうなことは、観察する証人への安全性に関するアピールにもなります。

あるいは、別の推測として、毒ガスの処刑ガス室内への導入は、処刑ガス室外からなのかもしれません。チラッと推測で前述したように、上のガス処刑室の外に小さなタンクのようなものがあるので、もしかするとそうかもしれないと思っただけですが、そうすると外部からのガス導入なので、処刑室内の気圧を下げてガス導入しやすくしているのかもしれません。それならなおさらガス室の気密性は確実でなければならないでしょう。気密性が高くないと、処刑室内から空気を吸い出そうとしても外部から隙間を通じて空気が侵入してしまい、処刑室内部の気圧を下げるのが難しくなるのとエア侵入による毒ガス濃度低下により、毒ガス処刑の妨げになってしまいます。

しかし、以上のようなガス処刑の安全性を高めなければならない必要性も技術的必要性も、アウシュヴィッツの殺人ガス室にはありません。後者の毒ガスの外部導入に伴う気圧を下げるための技術的必要性は、アウシュヴィッツではチクロンを投げ入れて室内で毒ガスを発生させるので考える必要はありません。前者の安全性については、すでに述べたとおり、チクロンBの通常の用途である害虫駆除作業や、あるいはアウシュヴィッツの害虫駆除室でも、処刑用ガス室と同じ木製密閉ドアを使っていたことを考えれば、米国の処刑用ガス室と同レベルである必要はなかったと言えるでしょう。一応は、アウシュヴィッツの親衛隊による建設部も全く安全を考えなかったわけではなく、ゾンダーコマンドによる遺体搬出作業の安全性確保のためシアンガス検知器を導入しようとしていた記録も残っています。

さらに、コンクの絵には明白な勘違いがあります。それは、青酸ガス(シアンガス)の毒性は、濃度で示されることです。ガスセンサーなどを製造販売している光明理化学工業株式会社のサイトにある資料によると、以下のようになっています。

コンクの絵のようなガス室建物外は普通に空気がふんだんにあるわけですから、青酸ガスが外に漏れ出しても濃度は低くなりますし、青酸ガスの空気に対する比重は0.94なので、青酸ガスは上昇してしまい、建物周囲に止まることはありません。青酸ガスは20世紀初めごろ軍事目的で利用されたこともあります(フランス、イタリア、米国など)が、比重が軽いせいでほとんど効果がなかったとされます。なお、シアン化水素の毒性に関しては、上表以外にも色々と説明が存在し、例えば国際シアン化物協会では以下のように説明されています。濃度も重要ですが、暴露状況も考慮する必要があるそうで、ちょっとややこしいですね。

The toxicity of hydrogen cyanide to humans is dependent on the nature of the exposure. Due to the variability of dose-response effects between individuals, the toxicity of a substance is typically expressed as the concentration or dose that is lethal to 50% of the exposed population (LC50 or LD50). The LC50 for gaseous hydrogen cyanide is 100-300 parts per million. Inhalation of cyanide in this range results in death within 10-60 minutes, with death coming more quickly as the concentration increases. Inhalation of 2,000 parts per million hydrogen cyanide causes death within one minute. The LD50 for ingestion is 50-200 milligrams, or 1-3 milligrams per kilogram of body weight, calculated as hydrogen cyanide. For contact with unabraded skin, the LD50 is 100 milligrams (as hydrogen cyanide) per kilogram of body weight.

<翻訳>

シアン化水素のヒトに対する毒性は、曝露の性質に依存する。個人間で用量反応効果のばらつきがあるため、物質の毒性は通常、曝露された集団の50%が致死する濃度または用量(LC50またはLD50)で表される。ガス状のシアン化水素のLC50は100-300ppmである。この範囲のシアンを吸入すると10~60分で死に至り、濃度が高くなるとより早く死に至る。2,000ppmのシアン化水素を吸入すると、1分以内に死亡する。摂取の場合のLD50は、シアン化水素として計算すると50~200ミリグラム、体重1キログラムあたり1~3ミリグラムである。磨耗していない皮膚との接触では、LD50は体重1キログラムあたり100ミリグラム(シアン化水素として)である。

ちなみに、何故、シアン化水素ガスが毒性を持つかというと、その仕組みはシアン化水素は体内に入ると瞬く間にミトコンドリアのATP生成を阻害するので、代謝が止まってしまうからです。植物の細胞は耐性があるのでそのようなことにはなりませんが(植物によってはシアン化合物を持つものもある)、動物の細胞にはシアン化物に対する耐性はありません。代謝の停止は即、死を意味します。人間は動物の中でもシアン化水素に対する耐性が著しく低いのです。

以上、「アウシュヴィッツのガス室は米国の処刑ガス室に比べてあまりに貧弱」でも別に問題はなかったと言えます。

3.「青酸ガスが使われたガス室ならプルシアンブルーがなければおかしい」説の誤り

プルシアンブルー(鉄青)とは以下のようなものです。

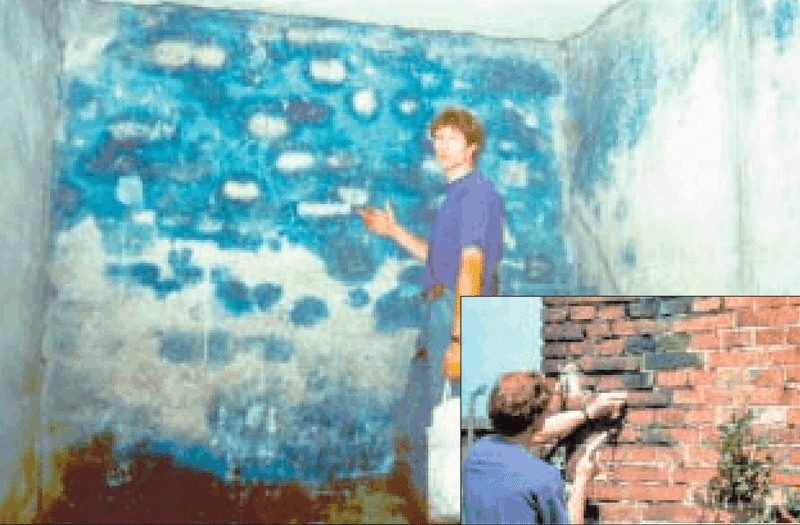

この写真は慌て者の修正主義者がしばしば勘違いしてますが、害虫駆除用ガス室の中ではありません。同じ場所の写真として以下のものがあります。

あくまでも「害虫駆除室の隣にある小さな部屋」です。ともかく、ホロコーストのガス室議論におけるプルシアンブルーとは、シアン化水素ガスが使われたことによって生じた壁面素材上などに示される青い箇所のことを意味します。このプルシアンブルーは化学式で表すと、理想的な組成式は Fe4[Fe(CN)6]3だそうですが、他にも色々とあるのだそうです。簡単に示すと、Fex(CN)yということになるのでしょうか。元々は人工的に合成され染料・顔料として使われるようになったプルシアンブルーですが、アウシュヴィッツの場合は、ある意味自然発生的にできたものです。「ある意味」というのは、シアン化水素ガスはアウシュヴィッツでは、プルシアンブルー生成を意図してはいないとは言え、人為的に使われたものという意味では「自然発生した」とは言えないからです。

実は、このアウシュヴィッツのプルシアンブルー(マイダネク収容所のガス室などにも存在する)の生成機序はわかっていません。単純には、シアン化水素ガスがあって、壁素材などに含まれる鉄分と反応して出来たものであろうとは言えますが、例えばじゃぁシアン化ガスにどれくらいの時間晒されたら生成されるのか?、や、湿度や温度条件、壁面素材の成分条件、水素イオン濃度(pH)の条件、など諸々の細かい機序がさっぱりわからないのです。

ゲルマー・ルドルフら修正主義者たちは、シアン化水素ガスが使われたなら必ずプルシアンブルーが存在する筈だが、アウシュヴィッツの第一ガス室やビルケナウのクレマトリウム残骸などには全く存在していない、故にそれらの場所ではシアン化水素ガスは使われていないに違いない、のようにさえ言います。

しかしプルシアンブルーの生成機序が細かくはわからないので、結局ルドルフやロイヒターなども化学分析してシアン成分を測定する以外にはなかったのです。もし「必ず生成される」のであるならば、見ただけでわかるので化学分析する理由はありません。

しかも、「必ず生成される」のならば、ルドルフが指し示している壁面には斑にプルシアンブルーのない場所もあることの説明ができません。シアン化水素ガスは気体なのですから、その壁面上に存在した時にはある程度は均等に分布していたはずです。ところが比較的くっきり、プルシアンブルーになっている場所となっていない場所があるのです。これは要するに、シアン化水素ガスが存在しても同じ素材に対してさえプルシアンブルーが生成しないことがある、ことの証明になっているのです。つまりは、ルドルフが写真の前に立って誇らしげにプルシアンブルーの存在を示しているのとは裏腹に、彼はその写真そのもので生成しないこともあることを同時に示しているのです。

個人的な意見として、と敢えて逃げの前置きを打っておきますが、私はルドルフは色々と知識はあっても、根本的には相当なバカだと思っていますので、このような写真を恥ずかしげもなく自著に記すことができるのだと思いますが、何故その程度のことが理解できないのか、そちらについては理解不能です。

では、細かい実際の具体的な生成機序がわからないとしても、何故プルシアンブルーが存在する場所と存在しない場所があるのかを考えてみましょう。科学では、何もかもが同一の条件下であれば、同じ状態になると考えます。例えば、同量の水を同じ種類・大きさ・重さなどの仕様が全く同じ容器を用いて同じ熱量で同じ時間加熱したら、全く同じ時間で沸騰するでしょう。つまり、同じ壁面上であってもプルシアンブルーが斑に存在するのは、それらの異なった状態の表面上で何か条件が違ったからだ、と考えられます。何の条件が違ったのかは分かりません。モルタル素材表面の種々の成分率が実は違うのかも知れず、あるいは室内で空気循環があり、空気中のシアン化水素を含む濃度分布にばらつきがあったのかも知れないし、あるいはまたモルタル素材表面付近の湿度差に何か関係があるのかも知れません。

これを、同じ壁面上の斑ではなく、害虫駆除室と殺人ガス室との違いにまで話を広げます。すると、明白なまでに条件に違いがあることがわかります。最も大きな違いは、たとえ同じチクロンBを用いていたとしても、シアン化水素ガスが存在した時間は全然違うということです。殺人ガス室では、様々な証言から類推すると、処刑開始から遺体搬出まで概ね30分程度だったのではないかと思われます。これは一律にそうだったことは意味しません。換気効率の悪い場所ではもっと時間をかけたかも知れないし、ガス室内の犠牲者数が少数で短時間で遺体搬送処理に入れたかも知れません。

しかし、衣類のシラミ駆除を目的とした場合は明らかにもっと長時間になり、少なくとも十時間以上のシアン化水素ガスによる燻蒸が行われていたようです。単純に殺人ガス室と害虫駆除室ではシアン化水素ガスの室内残留時間が20倍も違うことになるのです。素人考えでも、残留時間の長い方がプルシアンブルーを生成しやすいことはわかるでしょう。

この件に関しては、しばしば修正主義者に反対する側から「使われたシアン化水素ガスの濃度も、人間の致死量はシラミより圧倒的に低いので、害虫駆除室とでは濃度差もあった筈だ」との意見が出されることもありますが、それについてはよくわかりません。濃い濃度は確実に犠牲者を死に至らしめますし、犠牲者に生存されていては色々と面倒なので濃い濃度にした可能性もあります。ただ、チクロンBはシアン化水素ガスを数時間は放出し続けるので、濃度が増加してしまい、放出し続けている間は一定の濃度を保つことはできません。それを考慮すると、殺人ガス室内のシアン化ガス濃度は最大濃度としては一般に言われる致死量300ppmよりは遥かに高くなったであろうと思われます。

以上のように、プルシアンブルーの生成は、条件で異なると考えられる上に、その大きな違いとなるであろうシアン化水素ガスの残留時間は殺人ガス室と害虫駆除室ではまるで異なるため、少なくともシアン化水素ガスが使われたら必ずプルシアンブルーが生成される、とは決して言えません。

従って、ポーランドの公的機関であるクラクフ法医学研究所が行ったシアン成分の検出方法である、プルシアンブルーを除外した方法の方が、ルドルフやロイヒターの調査よりも正しいのです。プルシアンブルーは染料・顔料に使われるほど長期間の安定性があり(ルドルフも認めています)、そうでないシアン成分は水分により容易に流出してしまうほどに安定性はありませんので、同一の条件となる長期安定性のないシアン成分は殺人ガス室にも害虫駆除室にも存在するのですから、プルシアンブルーを除外して比較するのが適切なのです。

ルドルフは自身の報告で以下のように述べています。

1990年代に、クラクフのヤン・ゼーン法医学研究所のポーランド人研究チームも一連の分析を行なった[78]。研究者や素人も含めて多くの人々が彼らの分析結果に依拠している。しかし、これらのポーランド人科学者たちは、50年たっても検出できるはずである唯一の化合物すなわち、安定した鉄シアン化合物を検出しないような方法を意図的に使った。だから、ポーランド人たちがそのサンプルの中に、ほとんどシアン化合物を発見できなかったとしてもまったく驚くには値しない(表13参照)。

<表13は省略>

私は別の研究の中で、まさに上記の理由から、ポーランド人の分析結果が価値のないのものであることを詳しく明らかにすると同時に、彼らがこのような詐術を行なったのは政治的な理由からであることも明らかにした[79]。彼らは、害虫駆除室と「ガス室」で同量のシアン化合物を検出することを望んでいたが、適切な分析方法を使うと、そのような結果を得ることができないので、どのようなサンプルでも微量にしか検出できないない方法を選んだにすぎない。このポーランド人たちは、すべてのサンプルに同じような結果が出るような方法を採用した後に、同じような結果は同じような歴史があったことを立証していると厳かに宣言した。すなわち、殺人ガス室も害虫駆除室からも、不安定な微量のシアン化合物が検出されているとすれば、両者が同じようにチクロンBという毒にさらされていたことを立証しているというのである。もちろん、このような議論は馬鹿げている。

(強調は私)

より

省略した表13の表記にはトリックがあります。以下にクラクフ報告のリンクを貼っておくのでよく見てほしいですが、ルドルフは成分分析の単位をmgオーダーにしていますが、クラクフ報告ではその1/1000のμgオーダーで表記しているのです。

問題は、ルドルフの言うような「微量」かどうかなのではありません。そこで化学的にシアン化水素ガスが使われたと言えるかどうか、なのです。そして、クラクフ法医学研究所は、ルドルフやロイヒターの検出限界レベルよりも低くとも分析感度を上げられるマイクロディフュージョン法(日本では微量拡散分析法や微量拡散分析試験法などと呼ぶことが多い)と呼ばれる分析方法を用いたのです。これにより、ガス室跡とされる場所からは何れも、害虫駆除室ほどではないにせよ、ルドルフやロイヒターのように何千倍もの差のない、シアン化水素ガスが何れでも使われたと十分判断できる結果が得られたのです。

付け加えると、ルドルフはクラクフを「政治的意図丸わかりの無価値な報告だ!」のように口汚く罵っていますが、自分の胸に手を置いて考えたことはあるのでしょうか? ルドルフが修正主義者界隈にデビューした事例は何だったのでしょうか? ルドルフは一体誰を弁護しようとしたのか。よくもまぁ恥ずかしげもなくそんな台詞が吐けたものです。

4.チクロンBに関する参考資料的な過去記事、他

基本的な知識なら、日本語Wikipediaの「チクロンB」の項目で十分だと考えます。

さらに、詳細な基本事項については、プレサックの『アウシュヴィッツ:ガス室の操作と技術』がありますが、過去に何度か自戒的に述べているように、翻訳を途中で投げ出して放置されている私による翻訳ブログにチクロンBについての解説があります。翻訳の出来もよろしくありませんが、日本語版はこれしかないので……。

ロイヒターの講演に対する批判という形で様々な角度からチクロンBを中心に論じた、反修正主義者の故・ハリー・W・マザールの論文。

時折聞かれることがある、「青酸ガスは25.6℃が沸点なのでそれより低温では使えない」という説に対する反論的な解説。

反修正主義者の科学者として著名なリチャード・グリーン博士によるアウシュヴィッツとチクロンBを中心とした解説。

修正主義者のゲルマー・ルドルフが、リップシュタットvsアーヴィングの控訴審(結局控訴は棄却されて実施されていない)に向けて書いた宣誓供述書に対するジェラルド・グリーン博士による詳細な反論。

以上くらいでしょうか。他にも海外には様々な参考になりそうな記事はありますが、ホロコースト関連記事が充実しているアメリカ・イスラエル共同企業体(AICE:The American-Israeli Cooperative Enterprise)の一つの記事だけを紹介します。チクロンBに関する否定説を紹介した上でそれへの反論として色々と解説されています。

まぁ、なんというか、ネットには突拍子もないことを主張する修正主義者はいくらでもいますので、いちいちそんなのに反論なんかしてられませんが、もし修正主義者と会話するならば、基本的な議論程度は知っておいた方がいいかも知れません。意外と、ネットの修正主義者は色々と知ってますよ。ほとんどの場合、ネット情報か何かで修正主義の主張を鵜呑みにしてるだけですが。

以上。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?