<『死霊魂』ヒット記念>9/17(木)開催!無料オンラインレクチャー 世界に類のない研究本を刊行した中国文学者が語る『死霊魂』とワン・ビン監督【第一部】

世界的なドキュメンタリー作家であるワン・ビン。最新作『死霊魂』はコロナ禍で2度の公開延期がありましたが、8時間超えという超長尺にも関わらず、おかげさまで8/1〜のシアター・イメージフォーラムでの最初の公開は連日満席となり、その後も全国でたくさんの方が公開を待ち望んでくださっています。

そこでこの度、『死霊魂』をご覧になった方にも、まだご覧でない方にも、もっとこの作品に興味を持っていただけるよう、9/17(木)に無料オンラインレクチャーを開催しました。講師は、今年3月に『ドキュメンタリー作家 王兵(ワン・ビン)現代中国の叛史』(ポット出版プラス)を刊行した中国文学者で専修大学教授の土屋昌明さん。

『ドキュメンタリー作家 王兵(ワン・ビン)現代中国の叛史』は、ワン・ビン監督の全フィルモグラフィーの詳細な解説や監督自身へのインタビュー、数々の評論、映画評論家・山根貞男さんとグラフィックデザイナー・鈴木一誌さんとの鼎談など、5年以上の月日をかけて完成させた全320ページの世界に類のないワン・ビン研究本です!

レクチャーでは、土屋教授にワン・ビン監督について、『死霊魂』について、たっぷりと語っていただきました。土屋教授しか語れないディープなトーク満載、今の中国を考える意味でも必見ですので、ぜひ動画で、テキストでご覧ください!

第一部:「ワン・ビン監督はここが凄い」デビュー作からこれまで

第二部:話題の大作『死霊魂』を深く読みこむ

第三部:参加者の質問に答えます!

MC:武井みゆき(ムヴィオラ代表)

【講師】

土屋 昌明(中国文学者/『ドキュメンタリー作家 王兵(ワン・ビン)現代中国の叛史』編著者)

1960年神奈川県生まれ。中国文学者、専修大学国際コミュニケーション学部教授。中国古代文化を研究しつつ中国現代史・映像歴史学にも関心を持っている。編著に『目撃!文化大革命』(太田出版)、『文化大革命を問い直す』(勉誠出版)、共訳書に廖亦武『銃弾とアヘン』(白水社)など。今年3月には編著書『ドキュメンタリー作家 王兵(ワン・ビン)現代中国の叛史』(ポット出版プラス)刊行。

===

【第一部:「ワン・ビン監督はここが凄い」デビュー作からこれまで】

土屋:今年からこういうオンラインが始まって、この前アテネフランセの特集上映でトークをした時は対面で開催したんですけれども。今回はじめてオンラインのトークで、私は授業ではやっているんですが、色々慣れないところもあるかと思いますが、ご勘弁ください。

自己紹介を忘れていました(笑)私が専修大学 国際コミュニケーション学部の土屋昌明と申します。勉強しているのは中国の古代文化などを勉強しているんですけれども、中国語も教えています。専修大学 国際コミュニケーション学部というのはなかなか聞いたことがない方が多いかと思うんですけれども、実は今年の4月から新設されたばかりで、始まってすぐにコロナになってしまって…だから、今日あたりガイダンスはあったのですが、私はまだ自分の学生の顔もみていないですね。そんな状態でやっています。

今回このワン・ビン監督の『死霊魂』が上映され、公開にあわせて特集上映も行われたんですけど、まず、なぜ私がここでトークなどをやっているのか、という話を先にちょっと紹介したいと思います。私は、中国の古代文化を勉強しているんですけど、2000年代になってワン・ビン作品にふれて非常に感銘をうけまして、それ以来ドキュメンタリーの勉強をはじめました。ドキュメンタリーの勉強は、単に「映画が好きだ」というだけではなく、二つ理由があって、一つは「現在の日本の学生に中国のことを紹介するのに映像を使った方がよい」ということ。同時に、中国語の勉強にも使える、と。そういった教育的観点があったのと、もう一つは、歴史の勉強をするのに、文献だけでなく映像も使っていくことが重要だ、ということが、ワン・ビンの作品でよく分かったんですね。それ以来、ワン・ビンのことを勉強しようと思いましてね、色々やりました。ご本人にもあったりして、ずっと勉強してきて、10年以上…15年くらいになるのかな、ワン・ビン、ワン・ビンばっかりなんですね(笑)

特に私は、山形国際ドキュメンタリー映画祭でみた『鳳鳴-中国の記憶』という3時間おばあさんが一人で喋っている映画なのですが、これが「凄いな」と思って。これを見た時に、話の内容を私たちももっと理解しなければならないのでは、と思い直しまして、それをブックデザイナーの鈴木一誌さんに話したら、じゃぁ本にしようじゃないか、ということになって進めていたんですが…これが、すごく時間がかかっちゃって(笑)気が付いたらもう5年以上たってしまって。やっと去年、最後の大詰めに来た時に、山形国際ドキュメンタリー映画祭で『死霊魂』の上映があり、それを見た時に山形の街角でムヴィオラ代表の武井さんに会って。そしたら「あの本はもう出ないんでしょ?!」と言われて(笑)それで「いや、絶対出します!」ってその時言っちゃったんですよね。それは『死霊魂』があったからなんですけど、それからはもう死ぬ思いで、私と鈴木一誌さんとで突貫工事でやりました。それが『ドキュメンタリー作家 王兵(ワン・ビン)現代中国の叛史』(ポット出版プラス)なんです。表紙もかっこよくて、厚さも320ページでこんなに厚いんです。裏表紙もかっこよくて、これは『無言歌』の場面写真なんですね。これはやっぱり、ブックデザイナーの鈴木さんと作ったので、これだけではく、カバーを外した表紙にも拘っていて、本としても素晴らしい出来なんです。カバーを広げると、裏表紙側に女の人が小さく立っていて、表紙側の方に今度はワン・ビン本人の写真が大きく入っていて、遠近法になっているんですね。大小で遠近になっていて、奥行きがつくられているんですね。カバーを外しても同じように、中にワン・ビンが立っていて、奥にずっとゴビ砂漠が続いていくという、素晴らしいものになりました。『死霊魂』の上映に間に合ってよかったな、と思っています。

この本をみていただければ『鳳鳴』の歴史的背景が全部分かるので、それが分かれば『死霊魂』もほぼ同じ題材ですから、両方活きてくると思うんですね。なにせ『死霊魂』は8時間もおじいさん・おばあさんたち20人くらいが、皆ただしゃべっているばかりという映画なので、内容を吟味できるように勉強した方が―もちろん、映画ですからそんなことをしなくてもいいんですけれども―”勉強する”ということが一つの方法ではないかと思います。今回はありませんでしたが、『死霊魂』をみた人には証明書を出す、という方法もよかったのではないかと思いました(笑)

それでは、パワーポイントを使って話を具体的にしていきたいと思います。

今日の話の内容は、まず第一部は「ワン・ビン監督のここがすごい!」ということでお話して、第二部は「『死霊魂』を深く読む」ということで、前半の話が少し後半に食い込むかもしれませんが、その後休憩を挟んで質疑応答ということで進めたいと思います。

まず、デビュー作からこれまでを一覧すると以下のようになります。

全作一つひとつ見られるとよいのですが、今回は時間もないので、どのような映画なのか、はちょっと省略させていただいて、『鉄西区』~『上海の若者』という2019年の作品まで―『上海の若者』はまだできていないのですが―これが全体の題名なのですが、これを傾向で分けてみると『2009 Cinergies Diálogo entre Jaime Rosales y WangBing』というJaime Rosalesという人との対談の映画で、これは対談を撮ったものだったので、これはワン・ビンがつくった作品ではありません。本作については、私のワン・ビンの本の中で、彼が話した話を全部かいつまんで紹介していますので、それをみてください。『収容病棟』の次にある『70 Venice Reloaded Future』という作品は、『名前のない男』と同じ被写体・人物が出てくる短い作品です。その次にある『TRACES』という作品は、フィルムで撮られているもので、デジタルではないんですね。捉えているものは、夾辺溝の土地が写っているものです。

なので、このあたりは端折って進めると、以下のように分けられます。

『鉄西区』『原油』『石炭、金』これは労働者を撮っているのですが、この労働者は皆、肉体労働者で、労働者の矜持をもっている者です。

『父と子』『苦い銭』『15時間』『上海の若者』これらは、長時間労働のことを撮ったものですね。

『名前のない男』は同じ労働でも、今度は「喜び」なんですね。本人の幸せのための労働です。変わっているのは、『三姉妹』や『孤独』『喜洋塘』は“留守児童”を扱っており、これは、子どもなんだけど労働させられている、ということです。同じ題材でいくつか撮られているんですけど、小学校に行ったり行かなかったりというのがテーマになるのが普通だと思うんですよね。『三姉妹』でも子どもが学校に行っている様子が写っているんですけど、大部分は働いていることばっかりです。それから、今回問題になる『鳳鳴-中国の記憶』や『暴虐工廠』『無言歌』『死霊魂』これらは収容所についての問題ですが、これも労働教養所という労働が主になっているところです。『収容病棟』は精神収容病棟ですね。『TA'ANG』と『ファンさん』はちょっと傾向が違っていて、『TA'ANG』は難民の方です。

こういう風に見てみると、ワン・ビン監督にとって、労働の問題が非常に大きい、と。関連性をつけていくと、大きくみると二つあって、以下のように分けられます。

なお、1番に入っている『さらば夾辺溝』というのは『無言歌』の原作になった小説です。それから2番の方は、『神史』という小説が書いてありますが、ワン・ビンは『神史』という小説を読んで雲南省へ入っていったようなので2番の方でも小説が関わっている、ということです。

そうすると、キーワードは「労働」と「閉じ込め、監禁」それから「暴力」「背後にある政治権力と、それによる生命と死」の問題が扱われている、ということです。このような問題は、現代フランスのミシェル・フーコーなどがよく扱っていて、研究がよくされているもので、非常に現代的な問題なんですが、ワン・ビンは別にフーコーから啓発をうけた訳ではなくて、中国の現在の歴史的なアプローチをすることによって、フーコーと同様の問題が現代中国を考えるキーコンセプトになることを、彼は直観的に悟ったんですね。この辺が、ワン・ビンの凄いところだと思います。

それでは「流れ、関連性」の1番のところ『鉄西区』から『死霊魂』に至るまでの流れを把握したい、今日は2番の方はできませんので、1番の方だけ『鉄西区』→『暴虐工廠』→『鳳鳴』→『無言歌』→『死霊魂』この流れをちょっと掴んでみたいと思っています。

まず、『鉄西区』の凄いところで、ここを理解するためには、中国で「鉄西区」というのはどういうものなのかということを、ある程度把握しておいた方がいいと思います。「鉄西区」では製鉄をしているんですけれども、この『鉄西区』というのが普通は考えられないような題名の付け方で、例えば「ある国営企業の解体」とか、何かそういう風な題名であれば分かるけれど、「鉄西区」というのは地名なんですよね。地名が、ぽん、とあるような題名というのは、どうしてそういう題名が成り立つのか、ということですよね。ですから、日本で上映した時にこの題名で上映したのは、勇気がいったのではないかと思います。なぜかというと、普通の日本人は「鉄西区」と聞いても分からないですよね。ところが中国では、新中国の国家発展で、基幹的な問題が、大躍進政策で製鉄を目標にあげたことで分かるように、「製鉄」なんですよね。それから、社会主義国では人間改造の比喩として「鋼鉄はいかにして鍛えられたか」という有名な小説があって、鉄をつくる、というのは、社会主義的な人間をつくっていくという、人間改造の比喩でもあるんです。このような状況の中で「鉄西区」というのは労働者の中でプロレタリア中のプロレタリアという偉い立場だったんですね。ですから、1960年代~70年代にかけては、「鉄西区」の労働者というのは、偉い人たちだったんです。これについては、私がかつて書いた『目撃!文化大革命 映画『夜明けの国』を読み解く』(太田出版)の中で取り上げている映画『夜明けの国』の中で、取り上げられています。

この『鉄西区』という題名なのですが、これは「てつせいく」と読むのか、「てつにしく」と読むのか。「てつにしく」と読むと重箱読みになって、ちょっと変な感じなんですけど、普通だったら漢字3つ並んでいるので「てつせいく」になりそうなのですが、これは「てつにし」でないといけないんですよね。日本人でこの地名を「てつにし」と読める人は相当、お年寄りの人しか普通はいないんですよね。なぜかというと、鉄西区の工場はもともと日本人が満洲で経営していた工場だからです。これについてはこの前もお話しましたけれども、私は母親がこの瀋陽にいて、満洲時代に鉄西区の工場で社食の手伝いをしていたので、私の母親は私が子どもの時から私の前で「てつにし」「てつにし」と言っていたので、私はこの映画を見たときびっくりしてね。この映画よりも前ですから、80年代ですが、私が若い時に瀋陽を一人で訪ねて、この鉄西も歩いたことがあります。大和ホテルにも泊まりました(笑)大和ホテルは、満洲時代のホテルですね。

この作品をみて、なぜワン・ビンはこんな風に撮れたのか、ということなんですけれども。

武井:ワン・ビンにとって『鉄西区』が一番最初の作品なので、ワン・ビン初心者の方のためにそのあたりもお話していただけるといいかな、と思います。

土屋:はい。『鉄西区』はワン・ビン監督のデビュー作ですね。

武井:そうですね。しかもまだあまり仕事がない時に。映画の勉強をしたのに、仕事がないから瀋陽に戻って撮ったと言っていました。

土屋:はい。それで、私は彼がこの鉄西の工場地帯に入って、労働者の人たちに取材をしたんだけれども、それが非常に自然に、どうしてこんなに奥まで入ってとれるのかが、よく言われることですね。それが後で、「ワン・ビンの距離」というような言い方になって、普通だとあんな風に撮れない、と思うんですね。そこにはワン・ビンの撮り方の問題だけではなくて、中国人のカメラに対する撮っている人との関係というのが、要するに撮られている中国人側からすると、感覚が日本とやっぱり違うんですね。そこのところをもう少し考えてみると面白いと思うんです。今説明したように、鉄西の労働者というのは、歴史的に、労働者の中の労働者という「偉い」人たちだったんです。だから彼らは矜持を持っているんですね。もう一つは瀋陽という場所は、遼寧省の東北地方ではあるんですけれども、彼らがしゃべっている言葉はどれも北京語です。だから、映画の中でも、北京語を喋っている人たちが多いです。ところが、ワン・ビンという人は陝西省の西安出身なんです。西安という場所は、陝西省方言というのがあって、訛りがひどいところです。しかも中国では、陝西省の言葉というのは、悪い言葉で言えば田舎っぽいんですよね。だから、ワン・ビンの話す中国語というのは、彼は一生懸命北京語を喋るんだけど、陝西省の訛りがあるような言葉なんですよね。そして彼のあの風貌。スポーツ刈りのような恰好で、目が小さくて、ちょっと秦の始皇帝の兵馬俑のような…何を考えているかわからない、自己表現が下手、会話も下手、そして陝西省の訛り。こういう風貌の人間があそこに入ると、ぽっと出てきた田舎者のような感じで可愛いんですね。労働者たちからすると。それがこの映画の成功の一つのカギだったという風に思います。

それから、これはあまり言われていないのですが、彼の友人関係。彼は友達を大切にする人なんですね。特に、『鉄西区』で言えば、武井さんがみせてくれたDVDにも名前がでてますね。制作で「珠珠」という人が入っています。この珠珠という人は、ワン・ビンの友人で、瀋陽の出身だったんです。鉄西のことを凄くよく知っています。実は去年、私は珠珠(ジュウ・ジュウ)さんにインタビューしたのですが、彼女は瀋陽のこと、『鉄西区』のことを懐かしく話していました。

そんな訳で次の話にいくと、私が『鉄西区』で最も凄いと思うところは、第三部「鉄路」で老杜という男性が出てくるところを撮ったということ。特に彼はもともとは秘密警察やっていた人物でして、工場の労働者や警察の档案を自分は全部持っている、という風にカメラの前で語るんですね。この「档案」というのは、字幕では「档案」ではなく「身上書」のような訳になっているんですけど、中国ではある個人の政治的な経歴がすべて細かくこの“档案”に書かれています。従って、この“档案”は普通は外に出せないんです。何故かというと、本人の過去の政治的な問題が分かってしまうから。それをこの老杜という人は持っている、という風に言っているんです。これは本当に呪いの言葉で恐ろしいことなんですね。彼が見た目は乞食のような生活をしているけれど、実は訳ありの非常に裏のある人だということです。この辺を、第三部でばっちり撮ってるワン・ビンの手腕は本当に凄いと、こんなのは『鉄西区』以前にはなかったと思うんです。

次に、『暴虐工廠』という作品が作られました。本作は短編で、他の作品と連続した中に入っているもので、説明がほとんどないのでわからないと思うんですね。ただ、まず一つ確認しておきたいのが、この「工廠」というのは「工場」ということです。だから本来ここは工場なんですね。なので『鉄西区』からの流れでいくと、鉄西区の工場で起こったことなのだろう、と想像がつきます。ただ、それは映画としてはあまり問題ではないんですね。そうすると次に、工場の一室で暴力がふるわれている、ということが、文化大革命の派閥争いで生じた暴力だ、ということが分からないと、全体の意味が分からないんです。

武井:ちなみに、これがワン・ビンにとって最初のフィクションですよね。

土屋:そうですね。ワン・ビンはフィクションをつくりたいと思っているみたいなんですが、なかなか作る機会がないみたいですね。

それで、ここで描かれているのが、過去の暴力が忘れられていく現状、です。もう一つは、過去と同じ暴力が、現状もある、ということです。従って、この映画は中国現代の社会を、或いは政治を、非常に痛烈に批判、というか、反映した映画なんですね。表面的に見ると、単に酷い暴力が描かれているだけなんですが、少し歴史的に振り返ってみると、こういった鋭い部分が見えます。特に、描き方としてリアリティがある部分、本当にぶん殴って、本当に吊るしているように見える描き方なのですが、これは『無言歌』へと続いていく橋渡しになっていますね。鉄西区の工場ですが、これは中国の現代史では、文革の時に労働者の派閥争いがあったのは間違いないことで、多分彼は『鉄西区』の取材をしている中で、その話を聞いたんだと思います。

次にいよいよ「夾辺溝」の話なのですが、ワン・ビンは2004年にフランスに招かれた際、飛行機の中で(楊顕恵の)『さらば夾辺溝』という本を読んだそうです。この小説を読むことによって、彼の新しい方向付けが行われました。中国国内で販売されているこの本の表紙の絵は、はじめ何の絵か分かりませんでしたが、今となって考えると、夾辺溝の溝につくられた彼らの住まいの入り口なのでしょうね。

そこで、この楊顕恵の本からワン・ビンがうけたインスピレーションをまとめてみると、ワン・ビンは二つの点にインスピレーションを得たのではないかと思います。

1、反右派運動というものが、政治運動の、文革やその後の中国の政治運動の原点であって、現在の中国人の本質を決定した、という観点。

2、この作品を読んだ時の、文学的な感銘そのもの。

もう少し具体的に説明します。

反右派運動というのは、文革やその後の中国の政治運動の源流になったという点。反右派運動は中国共産党が49年に建国後、社会主義に進んでいく時に、知識人たちに共産党を批判してほしい、と呼びかけをしたんですね。それに対して批判した人、意見を出した人を逆に「右派」と決めつけて、その人たちを農村などの収容所に送り込んだのです。これがなぜ大きな問題になるかというと、これにより、中国共産党側の独裁が非常に強く成立した。それに対して何か意見を言うと、それは「右派」とされてしまうので言えない。民主などと言うとそれも「右派」と言われてしまう。従って、何か文句やモノを言わなければいけない知識人は皆黙ってしまい、何かやる時は所謂、御用学者が体制に沿った考えで進めていく。つまり、客観的な研究や学問というものが、政治に主導されて意見を言えなくなる、ということが、ここからはじまったわけですね。そして通常、現在の中国までこのような動きは続いていて、現状の中国の様子をみれば、大なり小なりそれが続いていることが分かると思うんです。だから、ワン・ビンにしてみればこの反右派問題から現在の中国の諸問題が生じているという風に彼は感じているのではないかと思うんですね。

そして、もう一つは文学的感銘ですけれども、これは、ワン・ビンは非常に昧読する人なんですね。この小説を読んだ時、彼は想像力を凄く喚起されたんですね。彼にとっての問題は、彼は映画監督だから、小説で受けるような想像力の喚起を、映画ではできないだろうか、と考えた。ところが、一般の他の人たちの作品を見ると、むしろ文学作品より、想像力をダメにし、陳腐になっているような作品ばかりではないか、と。そうではなくて、文学的な感銘を映画でもできるのではないか、と。それが彼の問題意識ですね。この楊顕恵の本を読むことによって、そういう問題に至ったように思うんです。そして彼はそれ以降、夾辺溝の生存者をインタビューして回るんですけど、その中で作られたのが『鳳鳴』という映画ですね。

『鳳鳴』については、一つ大きな問題があります。この映画はずっと鳳鳴が話していてワン・ビンは黙っている、ワン・ビンは無の存在になった、などと彼の存在の仕方というのが問題になるのです。(この映画には)実は、長いバージョンが存在します。これは日本では見る方法がないので、皆見れていないのですが、私は監督のご厚意で見せていただきました。それを見ると、最低限二つの問題があります。一つは、鳳鳴の夫・王景超が、若き日に蘭州に到着するまで苦労した状況が非常に細かく話されています。それからもう一つは、ワン・ビンが質問をしているんですね。質問している、ということは、何の質問をしているのか・何故その時だけ質問するのか、ということになるわけで、ここは問題になると思います(それが『無言歌』と『死霊魂』でとりあげる写真の問題です)。

そして、前半もうすぐ終わりになりますが、最後に『無言歌』の話をしたい。反右派の問題というのは、タブーになっています。中国では未だにこの反右派の問題をちゃんと取り上げて議論することはできないんですね。ワン・ビンはそのことについてはっきり、映画という素材で反右派を取り上げたことはない、現在に至るまでタブーだ、と彼自身も認識している。彼がこの時『無言歌』を制作したのはそういう意味では画期的なことです。しかもそこには、「被害者の人間性の回復」ということを彼は考えているんですね。そしてその方法として、再現が必要だ、ということで、ゴビ砂漠に実際に建物を作り、ロケをして撮影したんですね。しかも、生存者を実際の俳優として撮影しているんですね。これも凄いことだな、と思います。その中に一つ取り上げるべきことがあります。それは、彼がどのように復元しようとしたか、ということです。今も言ったように「再現が大切だ」と彼は考えているんですが、その時に写真を使ったんですね。夾辺溝の生存者への取材の途中で、夾辺溝の元職員から写真を貰ったんです。その写真を見て彼は感銘を受けるんですね。その時のことをあるインタビューでこのように語っています。

出典:“Sur le cinéma comme dialectique de l’histoire”『WANG BING : un cinéaste en Chine aujourd'hui』Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence,2014.

実際の写真を見て、写真との対話、そして弁証法的に過去の再現をして、それを現実の映画をつくっていく、ということをしたんですね。これについては、私と一緒にフィルモグラフィーをつくってくださった、山口俊洋さんに色々教えていただきました。

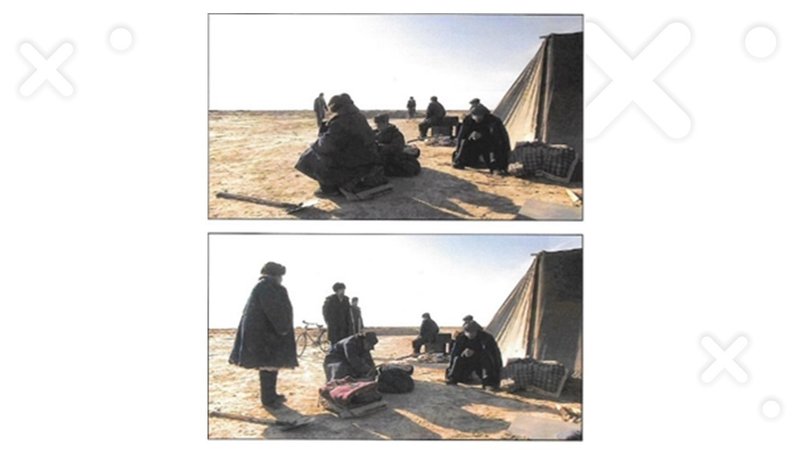

実際の写真がこちらです。

この写真も凄く面白いですよね。明らかに右側半分が切り取られていますよね。従ってこの写真は映っている自転車の人は本人なんですが、右側に誰か別の人が映っているんですね。その人が映っているのが残るとまずい。だから削除した、切った訳ですよね。凄い話だと思うんですが、この写真を本人が持っていて、これをワン・ビンに寄贈したそうです。写真を拡大してみると、後ろにテントがあって、何人か人が映っています。立っている人は職員かと思いますが、座っている人たちは皆右派の人たちですね。そして、これが『無言歌』ではこのように再現されています。

参考:WANG BING : un cinéaste en Chine aujourd'hui,pp.149.

『無言歌』の冒頭の部分の画像なのですが、テントがあり、座っている人たちがいて、その人たちの格好・服、自転車に乗っている人は手前ではなく、向こう側から来るようになっている。このように構図は違いますが、『無言歌』は色々なところで、写真を使い、そこからの想像力が活きている訳なんですね。

それでは前半はここまでで終わりにしたいと思います。