大江健三郎の作品を読む僕は、その感想だけに留めて置けない読書になる。

久しぶりの友人からの通知だった。

「大江健三郎を読むなら何から読んだらいいかしら」

その質問に僕は答えながらも、それとは別のことを感じていた。もう逝去されて半年以上経つのか。そのニュースを知った時から大江健三郎を読めなくなっていた。

大江健三郎は、僕にとって書くことへの議題をくれた人だ。それは、小説のようなフィクションに於いても文体に思想を入れると共振を呼ばせることが出来るということを初めて知った作家だからだ。

そこから僕も、自分の熱を表現に落とし感情を呼ばせることが出来る文体を探すことを目標にしている。

僕は、僕が影響された作家達の熱を受け取り、それを自分の表現に混ぜていきたい。読書をして、そういう落とし込み方をしている。

僕はどうしてこういう気持ちになるのかを正確に把握すべきなのだが、いまだに大江健三郎を読むときは、その憧憬からくる想いと、単純にその物語に触れられる嬉しさから抜け出せないでいる。

友人が僕にくれた一言は、再び大江健三郎と対峙する時間を持つことをくれた。それは本に呼ばれたと都合の良い解釈でも良いから僕にはとにかく大江健三郎を読むことが出来る理由が必要だった。

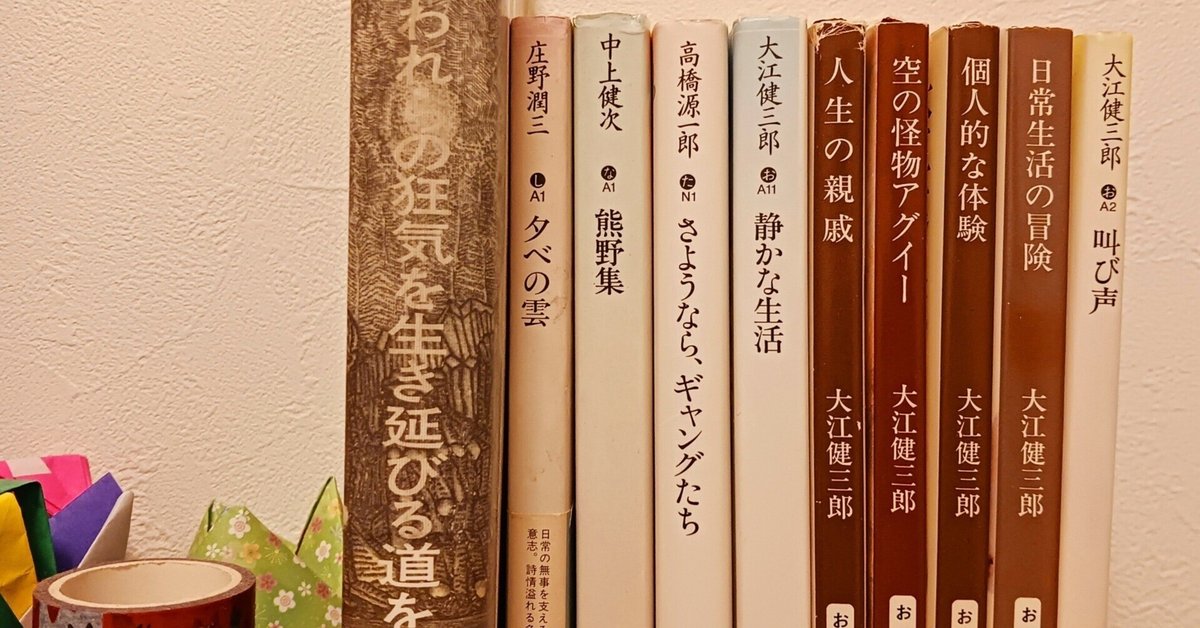

日常生活の冒険。これを読むことにした。今の僕に必要なタイトルだと思ったからだ。大江健三郎本人は、この作品をこう言っている。

「『日常生活の冒険』など、愛好してくださる読者はいまもあるようなのですが、技法、人物のとらえ方など、小説の基本レヴェルを満たしていない。」

と、評していてる。僕は、大江健三郎が「大切なことを正面にもって来る」というのを小説のスタンスとして持っているのを大江健三郎のエッセイから読み知っている。そして、一つの事象をあらゆる角度から表現し、「本当のこと」を書こうとしていたことを感じている。

この小説がそれを満たしていないのかは、僕にはわからない。わからないけれど追いかける。そういう読み方、落とし方で僕はいい。

物語に出ている登場人物のモデルは、伊丹十三だとされている。そしてもう一人は本人だ。本人をモデルにしている。大江健三郎の作品は、圧倒的に小説なのに現実との境界線がひどく曖昧だ。

この時代に生きていない今読むとその凄さがわかる。どこまで本当なんだ?どこからフィクションなんだ?と思う。当時読んでいる方には、ハッキリと大江健三郎や伊丹十三の影を感じるのだと思うのでその辺は区別しやすいのかも知れないが、ほとんど2人に関して知識がない僕が読むとおもいっきりその境界線を揺らされるのだ。

小説のなかで日常生活の冒険について書いている箇所がある。

ぼくが書こうとしているのは、斎木犀吉とぼくが体験した日常生活のリアスチックな冒険と、かれがその瞑想的な調子で話してくれた、かれのファンタスティクな冒険とについてである。

この本が発表されてからの時間の経過。後で読む世代のことも考えていたのか、今読むと完成されていると思う。大江健三郎が残したかった日常や、伊丹十三との想いは冒険として残っている。その人物の影が見えるのに、物語としてはフィクションなのが信じられないでいる。

あぁ。面白い。

大江健三郎が自身の小説について、登場人物である祖父に言わせている言葉がある。

「観察力のないことではだめだ。それではお前は小説を書いて成功はしない!」と祖父はなおも執拗にぼくを否定しつづけた。

本当に誰かに言われたのか、自身が思い込んでいたことなのかわからない。わからないけれど、やっぱりこういう描き方をするのは、その日々を残しておきたかったのだと伝わる。

日常生活の冒険は、その日々の残し方を戦っているように感じた。大江健三郎は、自分の時間を小説に変化させ残すことと戦っている。僕は、やっぱり読むべきタイミングで読んだと思う。

僕が目指しているのは、僕の日常生活の冒険をその現実の痕跡を残しつつ虚構とを行ったり来たりして書き残すことだからだ。

読み終わって書いた物語がある。

どうしても、自分の冒険を書きたいと思った。

僕は、僕の方法で残したい。

そして僕は、僕の日常をこれからも書き残す。

現実との境界をさらに曖昧にして。

そしていつか言いたい。

『愛好してくださる読者はいまもあるようなのですが、技法、人物のとらえ方など、小説の基本レヴェルを満たしていない。まったくもってなんのはなしですかと言いたくなります』

と。悪くない。読書の秋だ。

なんだかモテそうな気がする秋。

自分に何が書けるか、何を求めているか、探している途中ですが、サポートいただいたお気持ちは、忘れずに活かしたいと思っています。