もこん炉物語~熾火でととのう~

友達の作る商品を紹介するために、少し長めのお話を書かせていただいたことがあります。

『もこん炉』という名前の、かわいいスウェーデントーチがきっかけになり、恋に一歩、背中を押される話。

前のお話の裏話にあたります。

指のきれいなあのひと

就職したその雑貨屋には、とても指の奇麗な先輩がいた。

長い髪を耳にかけるたびに、細い指が耳の輪郭をなぞる。

(きれいな指だなあ)

と見とれているうちに、いつの間にか好きになった。

別に指フェチなわけじゃない。

指に現れている、彼女の繊細さに惹かれたのだ。

その人は、とても仕事ができた。

売り場の主任を任されていて、商品のディスプレイや欠品にはいつも気を使っていた。

俺は営業で採用されたのだが、店にいる時はいつもこっそり彼女を見ていた。

店に今何が必要なのか、不要なのかを彼女の指を通して見ていたのだ。

おかげで仕事を覚えるのが早かった。

うちの営業はバイヤーみたいなものだから、売れるものを見つけてくるのが仕事だ。

俺は彼女の指が何に触れ、何を拒否するかに敏感だった。

彼女が丁寧に扱う商品は確実に売れていき、そうでもないものはいつまでもそこにあった。

それを記憶し、売れそうなもの、そうでないものを選り分ける目を身につけた。

売れるものだけを、仕入れてはいけないこともわかった。

比較される商品は、役割として必要だから、そこにある。

人は、どちらがいいかを自分で選べるから、購入しようと思う。

比較対象が常に必要なのだ。

こちらで付けた定価で売れるもの7、原価でなんとか売れるもの3、くらいの割合で仕入れてくるといい塩梅だった。

俺が売れると踏んで仕入れてきたものを、彼女が丁寧に扱ってくれているのを見ると嬉しかった。

直接仕事を教わったわけではないけれど、俺の中では最高の師が彼女だったのだ。

俺の名前を焼き付けたい

就職して4ヶ月たって、夏が来た。

海のそばの雑貨屋は、夏がかきいれ時だ。

でも、営業の主な仕事は、夏の商品を予定通りに仕入れられるようスケジューリングするまで。

そこまでが地獄の忙しさだったが、あとは割とヒマだった。

店で彼女を眺めながら販売の手伝いをする、というのもいいかなと思ったのだが、それよりも旅先から彼女に、絵はがきを出そうと思った。

せっかくもらえる夏休みを、仕事でふいにすることもないし。

今のままでは俺は、たぶん彼女に名前も覚えてもらえていないし。

何かで、強く印象付けたいと思ったのだ。

幸い、会社の緊急連絡網として、グループチャットが作られていたので、彼女に連絡する手段はある。

旅先からはがきを送るという名目で、住所を聞けるかもしれない。

いや、いきなり住所は引かれるかな。

その前にせめて俺の名前くらい覚えてもわないと、スルーされるかもしれない。

俺は何しろ、この4ヶ月、彼女と一言も交わしたことがないのだ。

仕事するフロアが分かれているとはいえ、この小さな店舗で、目も合わないなんて、おかしくないか?

とんでもない人見知りなのだろうか。

俺は、熟考の末、ジブリの映画「耳をすませば」でも使われていた、古典的作戦を用いることにした。

その中では、主人公の少女・月島雫が、図書館で借りたすべての本の貸し出しカードに、同じ少年の名前・天沢聖司が書かれていることに気づく。

一冊、二冊ではない、すべての本に、だ。

雫の好きそうな本に狙いをつけて、借りまくるのも大変だったと思う。

とても地道な作戦だが、気づいてもらえた時には『あ、この人と私、趣味が似てるんだ』と好意的に受け取ってもらえる。

そして意識してもらえるのだ。

そこで俺は、本来そんな慣習はないのだが、取引先に頼んで、商品の送り先に俺の名前を入れてもらった。

とくに、俺が「売れる」と思ったものの箱には必ず、宛名に「営業部 郡山健太様」と入れてもらったのだ。

商品の品出しとディスプレイは彼女の仕事だ。

だから、段ボールに書かれた俺の名前と、彼女ごのみの商品がセットになって『まあ、センスのいい人ね』とインプットされるに違いない。

作戦失敗

だが、目論見ははずれた。

なぜなら、「営業部 郡山健太様」と書かれた荷物は、すべて営業部に届いてしまったからだ。

店舗と事務所は同じビルの一階と二階にある。

二階には営業と経理が入っている。

普段、営業部に大量の段ボールが届くことなんてまずない。

宅配便のお兄さんは、たまたま俺が外回りで不在の時に、汗だくになってエレベーターのない階段を何往復もしてくれたらしい。

申し訳なさすぎる。

結局、俺の作戦は、わざわざ宅配便のお兄さんに無駄な労力を使わせ、上司に叱られ、最後は、全ての段ボールを一人で一階まで運ぶ、という散々な結果に終わったのだった。

かっこ悪い。

こんなところを見られたくないな、と思っていたら、階段を下りてくる途中で入社以来初めて彼女と目が合ってしまった。

「手伝おうか?」

と彼女が聞いてくれた。

「いえ、いいです。俺の責任ですから」

とカッコつけたつもりだったのだが

「品出しがすすまないから……」

と彼女に言われて、強制的に手伝われることになった。

気まずすぎる……。

彼女は、段ボールに貼られた伝票の、あて名を見て言った。

「ねえ。この苗字は『なにやま』くん、って読むの? どこだっけ? 地図で見たことあるなあ。東北の方?」

俺は、キタキタキターーー!と思った。

「『こおりやま』ですっ! ちなみに郡山は福島県ですっ」

(やった! 名前を憶えてもらえた!)

俺は舞い上がりそうな気分だった。

これで、品出ししながらきっと

「郡山君が選ぶものは、センスがいいなあ」

とかなんとか、思われちゃうんだ。

しかし、彼女は気のない様子で

「そうだっけ?」

と言ったきり、黙々と段ボールを運び、黙々と商品を並べていった。

(あれ?)

肩透かしを食らった感じだったが、失態の後ではさすがの強メンタルの俺でも、それ以上何も言えず、すごすご営業部に戻ったのだった。

海辺のキャンプ

「うまくいかねーなー」

ぼそっとつぶやいた俺の言葉に、裕司が反応した。

「女の子の話か?」

「まあな」

ここは北海道の南のとんがりの先端。

目の前には広大な海が、背後には日高山脈が見える。

夏休みを利用して、悪友の裕司とフェリーで小樽に渡り、道東、知床を巡って、バイクでここまでやってきたのだ。

「どんな子なんだよ?」

「会社の先輩でさ、すっごい指がきれいで仕事ができる」

「きれいなのは指だけなのか?」

「いや、目立つタイプの美人じゃないけど、きれいな人」

「へー。なのに最初に指が出てくるんだ?」

「なんていうか、繊細で所作が美しいんだよ、彼女の指は」

「ほう。で、どこまで進んだの?」

「何も。休みに入る前、名前くらい覚えてくれたかと思っていたら『福島君』って声かけられた」

「なにそれ。なんで福島くんなんだよ? 元カレの名前と間違えたとか?」

「たぶん『郡山は福島県』って教えたから、福島の方だけ覚えちゃったんだと思う」

「なんだそりゃ! わははは」

裕司が馬鹿笑いしている。

「おい、そろそろよくね?」

俺は裕司に声をかけた。

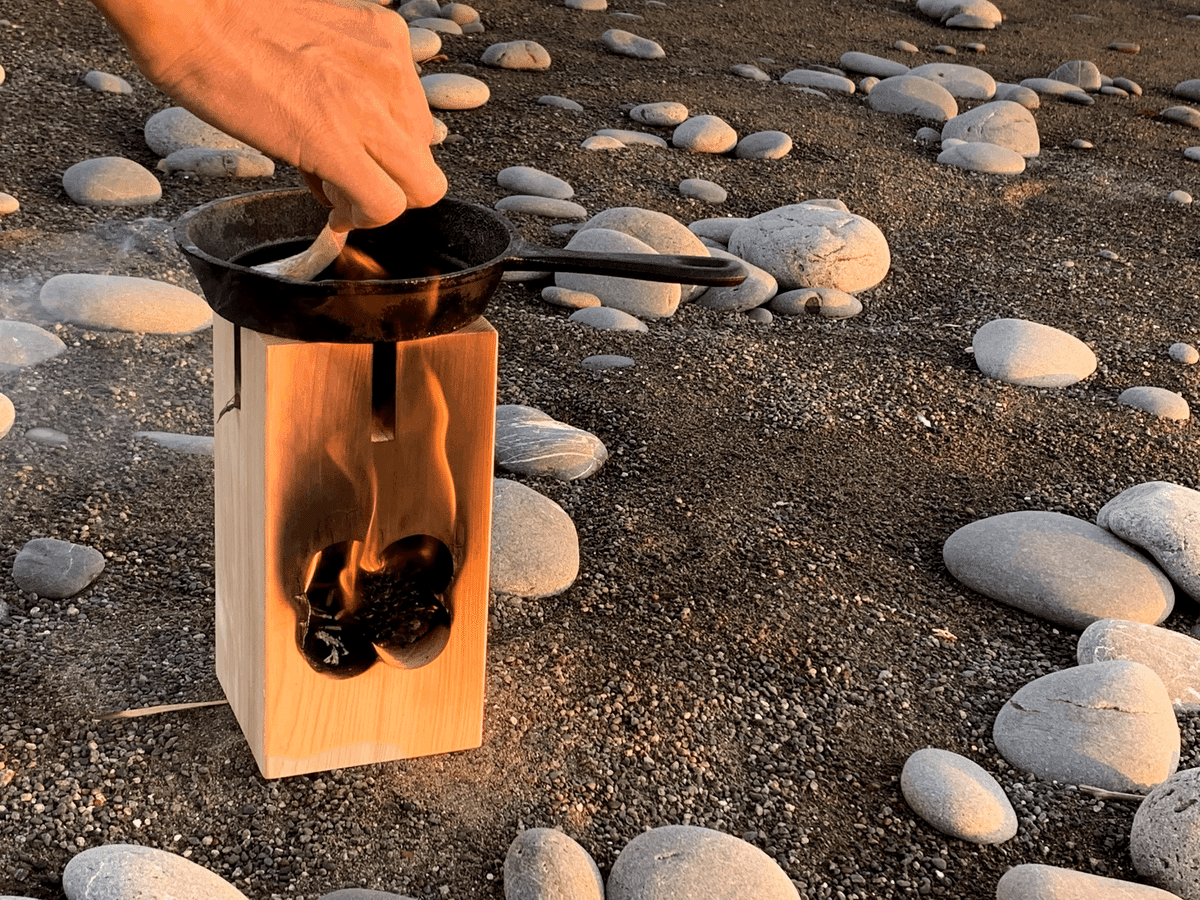

先ほど、松ぼっくりに火をつけて、角材のトーチの横に開いた穴に入れたのだが、切込みの入った上の方からオレンジの火がちろちろと見え始めた。

「おー。じゃ焼くか」

裕司は町のスーパーで買ってきたラム肉を取り出し、角材の上に小さなフライパンを乗せて熱し始めた。

「MO…こんろ? なんだ? MOって何の略?」

俺は角材の裏に焼き印で押されたローマ字を読んだ。

「ちがうよ、普通に読めよ」

「もこんろ?」

「そう。もこん炉」

「何それ?」

「何それって、俺かなり前にお前に同じもの渡したよなあ? 見てなかったのかよ」

「見てたけど、名前がついてるのに今はじめて気づいたんだよ」

「おっまえさー、そういう雑なところがモテないんだよ」

そう言いながら裕司は、スーパーで買ったおにぎりを3つ、放って寄越した。

俺たちのキャンプ飯はだいたいこんな感じだ。

市販のおにぎりと、焼いた肉、焼いた野菜。

これまで調理には、コンロを使ってきた。

裕司いわく、今日はテント泊の最終日だからちょっと特別なのだそうだ。

けれど、角材一つで俺たちの夕飯が賄えるものなのだろうか?

そんなに火がもつのか?

「今日はもこん炉で、最後のキャンプを満喫するぞ」

裕司が言った。

「お? おお」

俺は、満喫できるのかどうか、よくわからないまま答えた。

生のラム肉がその辺のスーパーで買えるのは北海道ぐらいのものじゃないだろうか。

フライパンで焼いて塩コショウのみで味を付けたラム肉は、柔らかくてジューシーで最高だった。

俺たちはラムの焼き肉を腹いっぱい食べた。

食事が終わると、裕司はもこん炉を倒した。

それまでロケットストーブの原理で、炎を吹き出し、激しく燃えていたもこん炉は、おとなしい火になった。

「あーあ。明後日にはもう帰るのか」

「そうだな。楽しかったなあ」

のんびり答えて気づいた。

俺、大事なこと忘れてる!

旅先から彼女に絵葉書を送ろうと思っていたのに。

これじゃ、絵葉書が届くのと俺が出社するのが同じタイミングになってしまう。

うわー、俺のバカ。

俺は慌てて携帯を取り出すと、会社のグループチャットから、彼女のアカウントだけに向けてメッセージを送信した。

“福島です。今北海道に来ています。絵葉書を送りたいので住所を教えていただけますか?”

間髪置かずに返信が来た。

“福島? そんな知り合いはいません”

なんだ。彼女、俺の名前を憶えてくれてるんじゃん。

俺は、顔が自然とにやけるのがわかった。

“すみません、福島の方がわかりやすいかと思って。ほんとは郡山です”

数分ののち、彼女の住所が送られてきた。

「よっしゃあ!」

少なくとも俺は名前を憶えられているし、住所を教えてもいいと思われてるってことだ。

絵葉書は、知床に行く途中の道の駅で買ってある。

しかしこの絵葉書ってやつは、どうしてこう、書くところが少ないのだ?

旅のあれこれを伝えたいと思うのに、どう考えても入らない。

どうしよう、なんて書こう……。

小さくなっていくもこん炉の火が、ちらちらしている。

この火が消えてしまったら、あたりはもう真っ暗だ。

つまり、何も書けなくなるってことか?

そんなの困る!

頭を抱えていると裕司が言った。

「ちょっと落ち着けよ。おまえさ、そんな焦ってたら、うまくいくもんもうまくいかねーよ。

焚火でも見てその、さかった心を静めろよ」

「そんなこと言ったってさあ」

けれど、その小さな炎は、本当に美しかった。

最近はガスコンロばかり使っていたので、焚火の楽しさなんてすっかり忘れていた。

オレンジ色の熾火が、あせりで固まった心をほぐしていく。

「好きです、って書いてみようかな」

「いんじゃね? 正直で」

俺は小さな小さな文字ではがきの端っこに「好きです」と書いて、あとは極太ペンで「そちらは猛暑ですか? こちらはサイコーです!」と大きく書いた。

(届けよー、この気持ち、届けよー)

一生懸命念を込めて住所を書く。

「よしっ、書けた。俺ちょっとはがき出してくる」

「おう。こけるなよ」

俺はウキウキと近くのポストを探してバイクを走らせた。

伝えようとした勇気が尊いのだ

だが。

彼女は、俺が書いた小さな文字は、全く読んでいなかった。

小さすぎて読めなかった、というのが本当のところだろう。

だって、俺にも読めなかったのだから。

俺は、気持ちがあれば伝わるはずだと、読めないぎりぎりのサイズで『好きです』と書いていた。

念を込めたはがきは、本当に猛暑の中、必死に仕事をしていた彼女を少しイラっとさせただけだった。

そのことはずいぶん後から知ることになったのだが、それはまた別の話。

俺は、もこん炉の小さな火に背中を押されて、彼女に初めて「好きです」と伝えた。

結果的に伝わらなかったにせよ、だ。

あの夏の最大の収穫は、今もそれだったと思っている。

いいんだ。

もっと仕事のできる『かっこいい郡山くん』になってから、彼女にちゃんと意識してもらえてから、俺は告白するんだ。もう一度。

《おわり》

**連続投稿395日目**

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 サポートは、お年玉みたいなものだと思ってますので、甘やかさず、年一くらいにしておいてください。精進します。