もこん炉物語~小さな火を愉しむ~

友達の作る商品を紹介するために、少し長めのお話を書かせていただいたことがあります。

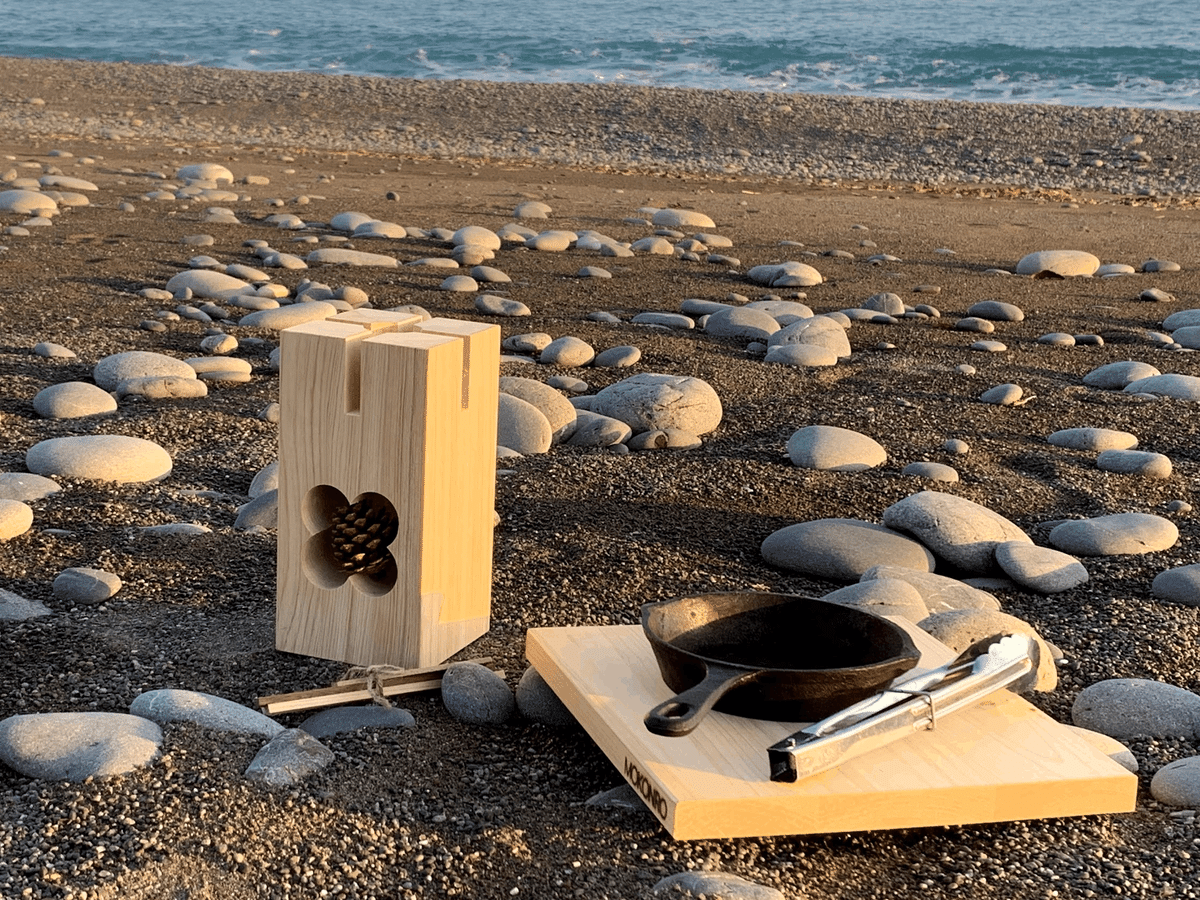

『もこん炉』という名前の、かわいいスウェーデントーチを使って、海のそばでごはんを食べるお話。

焚火でほどけていく二人の心が、伝わるとうれしいです。

私が悪いの?

誰かを責めるのは、自分を責めることでもあるからできるだけしたくない。

それでも生きていれば、時々誰かとぶつかって、私が悪かったのだろうかと自分を責める日がある。

今日もそんな日。

せっかく天気の良い休日なのに、私は昨日の職場のトラブルをまだ引きずっている。

……

「単なる伝達ミスじゃないですか? フォローもできたし、そんなに怒ることですか?」

若い営業職の男の子は、気色ばむ私に向かって呑気にそう言った。

私の職場は海のそばにある雑貨店。

春から秋にかけては来客も多く稼ぎ時だ。

今は夏も終わりかけ。

昨日から、夏休みのラストスパートでサマー感謝セールが始まることになっていた。

ところが、セールで売るはずの商品が足りず、確認するとこちらの発注ミスだというではないか。

幸い問屋にはまだ在庫があったので、超特急で届けてもらって事なきを得たが、私は営業担当の男の子に「確認が甘すぎるんじゃない?」と注意した。

もともと私は、彼が苦手だった。

何があってもヘラヘラしていて、反省しているところを見たことがない。

ポジティブと言えばそうなのかもしれないけれど、私には理解できない。

「あのね、今回はたまたま在庫があったからよかったようなものの、足りなかったらセールに間に合わなくって大損出してたのよ? 自分のミスだってわかってる?」

「わかってます。でも反省してしょんぼりして見せたからって、それで何かいいことありますか? うまくいったなら結果オーライでいいんじゃないですか? 同じミスは二度はしませんし」

言い返されて、ぐっと詰まった。

そうなのだ。

結果、うまくいってはいるのだ。

「ばっかもーん! たるんでるからそういことになるのだ!」

と昭和のおじさんのように、怒ったってしかたがない。

(でも、ごめんなさいくらい言ってもいいんじゃないの?

私が心が狭いの?

どうも、若い子たちとの間に、ふかーい溝がある気がするんだなぁ)

考え出すと、その溝ばかりを探してしまう。

こうなると、なかなか浮上できないのが私なのだ。

突然の来訪者

うじうじ考え込んでいると、玄関のチャイムが鳴った。

ドアを開けると、例の営業の男の子が立っている。

(あれ? なんでうちを知ってるのかしら?

あ。そういえば去年、旅先から暑中見舞いの絵葉書を送りたいからって、住所聞かれたっけ)

“そちらは猛暑ですか? こちらはサイコーです!”

と太字ででかでか書かれた知床の絵葉書を見て、イラっとした記憶がある。

あの時も、夏のセールが近くて、私は準備に追われ焦っていたのだ。

彼は悪びれた様子もなく、にこにこしている。

赤いキャップをかぶってサングラスをかけて、短パンにリュックを背負っている。

「いやー、いい天気ですねえ。先輩、一緒に浜でご飯食べませんか?」

なんて能天気な?!

あなたのせいで、私は今日も朝からぐずぐず悩んでいるというのに。

「やることがあるから、行けません」

冷たく言うと

「それ、夕方までに終わります? ご馳走しますから付き合ってくださいよ」

とさらに詰め寄ってくる。

本当は何の予定もないのに、いじわるを言うのが面倒になり

「わかった。夕方また迎えに来て。どこに行くの?」

と答えると

「浜ですよ。海でご飯です」

と、にっと笑って、戻っていった。

夕方までは、部屋の片づけや本を読んだりして過ごした。

ケンカした、すれ違ったと思っていた相手が、実は何とも思ってないなんてよくあることなのかもしれない。

そうだったらいいな。

平和が一番、ケンカは嫌だ。

Tシャツとジーンズに着替え、お気に入りのスニーカーを玄関に並べる。

夕ご飯がうっかり楽しみになってしまった。

自転車で海まで

五時きっかりに彼がまたやってきた時、今度は自然と笑顔が出た。

「先輩、自転車ありますか?」

「ないわよ」

「じゃあ、後ろに乗ってください」

「ええっ?」

二人乗りなんて高校生以来だ。

こわごわ乗せてもらうと

「ちゃんとつかまっててくださいね」

と、ゆっくりと走り出した。

背中の彼のリュックには、何か四角いものが入っているようで、

ブレーキのたびコツンとあたる。

「ねえ、これ、何が入ってるの?」

「もこん炉です。知りません?」

「知らない」

「便利ですよ。俺、前から好きで使ってます」

「もこん炉ってなに?」

「あとでわかります」

彼は海の近くのスーパーに寄ると、買い物かごに、イカ、エビ、ホタテ、牛肉など放り込んでいった。

「ちょっと待って、これ、どうするの?」

「焼くんですよ。そのためのもこん炉ですから」

「料理なんてできるの?」

「材料を焼くだけですもん、誰でもできますよ」

何を食べさせられるのかだんだん不安になってくる。

防波堤の手前に自転車を止めると

「こっちです」

と彼が先に立って、浜に降りる階段を下った。

日中の暑さが残る砂浜の一画には、流れ着いた流木が転がっている。

潮の流れの影響なのだろうか。

丸太のような立派なサイズのものまで、流れ着いている。

「その辺の手ごろなのを、椅子にして座ってください。腹減ってます?」

「うん」

「じゃあ、始めますね」

焚火のごはん

彼はリュックの中から、麻でできたきんちゃく袋を取り出した。

中から二の腕くらいの長さの角材が、出てくる。

これが、コツンとぶつかってきたものの正体だったのか。

「もこん炉です。見ます?」

ひょいと渡してくれたものを受け取ると、ただの角材ではなく上部に十字の切込みが入り、側面には窓が開いていた。

窓はよつばのクローバーの形。

中には松ぼっくりが、コロンと入っている。

その背面には窓がなく、代わりに「MOKONRO」の文字と円を組み合わせた、不思議なロゴマークの焼き印が押されている。

十字の切込みを上から見ると、丸い穴が窓までつながっている。

彼は手早くその辺の小枝を集めると、砂地を平らにならした。

「先輩、もこん炉ください」

風の向きを見ながら、もこん炉の窓をどちらに向けるか考えているようだ。

「よし、こんなもんかな」

そういうと、ポケットからライターを取り出し窓の中の松ぼっくりに火をつけた。

「え? 燃やしちゃうの? こんなにかわいいのに」

「かわいいでしょ? でも、もこん炉が燃えてくれないと俺ら夕飯食えないんで」

彼はそう言いながら小窓を、紙皿でパタパタあおいでいる。

やがて松ぼっくりの火は小枝に燃え移り、もこん炉本体にも火が付いたようで、十字の切込みから炎がちらちらと出てくるようになった。

持ってきたスキレットを、もこん炉の上に乗せる。

油を入れ全体に回るようにゆっくりと手首を動かす。

「先輩何から食べますか?」

「じゃあお肉で」

「了解!」

熱が回ったスキレットに、分厚い牛肉を乗せジュウジュウ焼けるのを待つ。

いい匂い。

ひっくり返して、反対側もじっくり焼く。

塩コショウを振り、香ばしく焼きあがったステーキをトングでつかんで紙皿の上に乗せた。

「まさか、このままかぶりつくの?」

「そんな野蛮なことしませんよ。次の食材を焼くので、ちょっと待っててください」

彼は手早くエビをスキレットに放り込み、ステーキに戻ってきた。

トングでつかみ上げると、はさみでじょきじょきとカットしだす。

「ハサミ?!」

「これ、キッチンバサミです。洗ってあるからきれいですよ」

「そういうことじゃなくて、お肉をはさみで切るところなんて、初めて見た」

「はは。初めてですか。熱いから気を付けてくださいね」

そう言いながら割り箸を渡してくれる。

おいしい!

びっくりするくらい、おいしい。

味付けは塩コショウしかしてないのに。

ほんとうのこと

「昨日のお詫びですから、好きなだけ食べていいですよ」

「お詫びって、悪いと思ってたの? あんなに呑気そうにしてたのに?」

「いや、悪いとは思ってないですよ。そもそも俺のミスじゃないですし」

「え?」

「あとでメールを見返したんですが、発注数は合ってました。先方の配送ミスです。

でも、あの状況でどっちが悪いとかそんなこと言っててもしかたないし、あっちの担当の人、絶対謝らないことで有名だし、とりあえず、こっちが悪いことにして謝って、送ってもらえばいいかと思って」

「……」

「なもんで、先輩には、無駄に怒らせてしまってすみません。

明日にでも証拠のメールを再送して、特急便で送ってもらった料金は先方負担になるように交渉します」

びっくりした。

ただのマイペース男かと思っていたのに。

その間ももこん炉は燃え続け、エビ、イカ、ホタテをおいしく調理してくれた。

私たちは、アツアツの食材をお腹いっぱいになるまで食べた。

「まだ熱いから、触らないでくださいね」

彼はそう言い、首に巻いたタオルを外してスキレットの柄に巻き付けた。

しっかりと柄をつかみ、火から下ろすと、丸めた新聞紙でスキレットの油をふき取り、砂の上に置く。

もこん炉は、窓の上の切込み部分が、焼けて細くなっている。

かれこれ2時間くらい食べていたのだろうか。

夕日が沈みかけ、あたりがオレンジ色に染まっている。

角材って、こんなに長く燃えているものなんだ。

驚いている間に、彼がもこん炉をトングで横倒しにする。

瞬間、炎が変わった。

夜がおりてくる

調理していた時の勢いは消え、おとなしい火が揺れている。

温かな灯りだ。

私たちのお腹を満たしてくれた灯りでもある。

見ていると、気持ちがほどけていく。

「先輩、焚火って好きですか?」

ふいに彼が聞く。

「好きも嫌いも、私、今日が初めてよ。こんなに簡単で、こんなに面白いものなのねえ」

「おお! 俺は、先輩の初めてを今日だけで、二つもいただいちゃったわけですね」

彼はおどけて言う。ふふっ。

「焚火の火ってオレンジなのね。ガスコンロの青い火しか知らなかったわ」

「このまま、消えるまでずっと見てると、もっときれいですよ」

「そうなの?」

そして、また二人とも黙り込む。

波の音と時々火がはぜる音がする。

「俺、時々こうやって、もこん炉で一人メシするんですよ」

ぽつりと彼が言う。

「ふうん。どうやって知ったの、もこん炉のこと」

私が言う。

「最初は友達から『いいものやるよ』ってもらったんです。

俺がアウトドア好きだって知ってるから『キャンプに使えば』って。

でもサイズが小ぶりだから、料理できるほど火が長持ちしない、と思いこんでで、ずっと家に飾ってたんですよね。

それはそれで、ヒノキの香りが森にいるみたいで気持ちいいし」

本当に、そうだった。

麻袋から出した時にふわっと香ったのは、ヒノキのお風呂の良い香りだった。

「これ、高知の山の木でできてるらしいんですよ。

京都の神社やお寺の修繕とかに使う、立派なヒノキみたいで。

作ってる人も、普段は家具とかアクセサリーとかを、オーダーメイドで作ってる職人さんらしくて、どこもかしこも、つくりがすっごい丁寧で。

最後は燃やしちゃうのに、ここまで丁寧に作らなくてもいいんじゃないか、って思ってたんですよね」

話しながら、崩れかけていたもこん炉を、トングでコンッとたたいて割る。

「でも、そいつに誘われて一緒にもこん炉で飯食ったときに、無くなるってことの良さに気づいちゃって。

最後は無くなるのに、そんなに丁寧に作らなくてもいいじゃんって、思ってたら、

人間だって、最後は死ぬのに、そんなに気合入れて生きなくてもいいじゃんって、話になっちゃう。

そうじゃないですよね。

消えてなくなっちゃうからこそ、大事に生きる」

火に赤く照らされながら、まじめに語る彼の横顔を、視界の端に捉えながら、だまってうなずく。

「だから、なんか愛着湧いちゃって、燃やすのも特別な時だけにしたくなるし、どうせ火を入れるなら最後までちゃんと見届けたいって気持ちになる。

何より、その時間がめっちゃ贅沢な気がしてるんです」

そうか、今日は特別な日なんだ。

めぐる、まわる、かえってくる

「あと、ちょっと恥ずかしいんですけど、なんか、出会ったなって感じがするんですよね。

すっごいもの見た時って、ちょっと感動するじゃないですか。

ああ、これに出会うために、生きてたのかもしれない、とか思ったりしません?」

「うん、ちょっとわかる」

嬉しそうに彼は続ける。

「ヒノキを育てた人、何十年もかけて育ったヒノキ、もこん炉をデザインした人、加工した人、売ってる人、どれか欠けても、ここにはもこん炉がなかったんだなって。

でも、そんな風にせっかく出会ったのに、俺たち、バンバン火をつけて燃やして、うまいもの食って、全部消滅させちゃう。

これって、すごいことだなあと思って。

凝縮されてるけど、生き物の営みと同じですよね。

いずれ消えて無くなるのに、みんなちゃんと何かの役割を背負って、何かの役に立ってる。

なんていうか、循環してるんですよね」

「循環?」

「そうです。循環。

わかりやすいのは水かな。

水って、大きくは、海で蒸発して雲になって水滴になって地上に戻ってくるでしょう?

でも、その中にも、地下水になって何千年もかけて地表に出てくるのもあれば、

川を流れてすぐ海にたどり着くのもあれば、

生き物の体に取り込まれてしばらくその一部になってるのもある。

でも結局みんな海と空に戻ってきますよね。

そんなふうに全部つながってる。

辿るルートや役割が違っても、結局つながっててどこかで役に立って戻ってくる。

もこん炉見てると、そんな壮大なことをつい考えちゃうんですよね」

もこん炉はすでに、原形を失くし、小さな熾火になっている。

風が吹くと熾火が燃えて大きく明るくなり、風がやむとまた小さく暗くなる。

子どもの頃に遊んだ線香花火のようだ。

「きれい……」

「言ったでしょ? もっときれいになりますよって」

「私ね、昨日のことでずっと落ち込んでて、私の心が狭いからちょっとしたミスも許せないのかな、私がダメなのかなって、ずっとうじうじしてたの。

でも、この火を見てたら、まあいいかって思えてきた。

きっとこの先も、自分って駄目だなって思う時もあるんだろうけど、それでもいいや、それも悪くないなって。

なんか、私、大丈夫な気がしてきたわ」

「はは。伝わってよかったです。

俺たち、食って遊んで好きなことして、消えていくだけです。

その中でバーッと燃えたり、じわじわ燃えたり、どっちに転んでも何かの役には立ってるんです。

また何か落ち込むことがあったら、もこん炉で飯食いましょう」

「うん」

気づくと火は消えて、あたりは真っ暗だ。

「先輩。危ないですから」

彼が手を差し出したのがわかった。

そっとつないで、自転車を止めたところまで歩く。

「今日はありがとう」

「どういたしまして。あと……俺、あなたのことが大好きです」

沈んだ気持ちで始まった今日は、最後に特別な始まりの日になった。

《おわり》

**連続投稿394日目**

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。 サポートは、お年玉みたいなものだと思ってますので、甘やかさず、年一くらいにしておいてください。精進します。