アキ・カウリスマキと私

私がアキ・カウリスマキの映画に出会ったのは、今からもう30年以上も前のことで、たまたま映画館で「真夜中の虹」を観たのがきっかけだった。

失業した炭鉱夫カスリネン(トゥロ・パヤラ)は、寒々とした北からひたすら南へと向かうが、数々の不運が彼を襲う。しかし、カスリネンは泣きも喚きもせず、当然ながら笑いもしない。のべつまくなし煙草をふかすだけだ。

仏頂面のぱっとしない男は、いくつもの仕事を掛け持ちしている薄幸そうなシングルマザーのイルメリと知り合い、その息子ともども愛情を感じるようになり、三人でさらに南の国を目指し逃避行を企てる。

本作は、鬱屈とした日々からの脱出と自由への希求が描かれたロードムービーであると同時に、中盤から登場するマッティ・ペロンパー演じるミッコネンとの刑務所生活や脱獄、銀行強盗などフィルム・ノワール的な展開になってゆくのだが、ハードボイルドにしては淡々としていて、脱獄してるのに役所で結婚式を挙げたり、どこかユルい。

父親の形見である白いキャデラックのオープンカーは、幌の下ろし方が分からず寒空の下いつも全開で、マフラーをほっかむりして運転するカスリネンの姿は、笑いを誘う。

偽造パスポートでメキシコ行きの貨物船アリエルに乗り込むラストでは、この国のタンゴの大御所オラヴィ・ヴィルタが声高らかに歌う「虹の彼方へ」が流れ、希望と破滅の両方を感じさせ、不思議な余韻が残った。

この時はまさか、それから数年後にこの国に住むことになろうとは思いもしなかった。

「コントラクト・キラー」では、ヌーヴェルヴァーグを代表するフランスの映画監督フランソワ・トリュフォーの分身だったジャン=ピエール・レオを主演に迎え、人生に絶望した男が、自分を殺してくれるよう自分で殺し屋に依頼するが、その直後にバラ売りの女に一目惚れしてしまい、死にたくなくなった男は殺し屋から逃げることになるというストーリー。

今作はカウリスマキにとって、初めての国外ロンドンを舞台にした作品となった。

「大人はわかってくれない」の少年時代から「二十歳の恋」「恋のエチュード」などの青年時代を経て、中年になったジャン=ピエール・レオの姿も感慨深い。陰鬱な表情がカウリスマキの世界にハマっていた。

最近になって、高齢のジャン=ピエール・レオが困窮状態にあり、映画界の有志たちにより、彼を支援するためのクラウドファンティングが立ち上げられたというニュースを目にし、なんとも切ない気持ちになった。

「過去のない男」の主人公の男(マルック・ペルトラ)は夜行列車でヘルシンキに到着し、ベンチで寝ているところを強盗に襲われ頭をボゴボコにされて、記憶をなくしてしまう。

コンテナで暮らす貧しい家族に拾われた男は、自分もコンテナに住みはじめ、さっそく職安へ行くも自分の名前さえ思い出せないため門前払いされる。

もし家賃を払えない場合は犬にお前の鼻を食い噛ぎらせる、とコンテナの管理人から脅されていたが、男が支払いを待ってほしいと頼むと、管理人は出張中の世話をするようにと "獰猛な" 飼い犬を置いてゆく。犬の名前はハンニバル(笑)実はメスですっかり男に懐いてしまい、一緒にベッドで寝てる姿が微笑ましい。

救世軍の女性・イルマ(カティ・オウティネン)の助けで何とか職を得た男は彼女に恋をする。でもぜんぜん感情が顔に出ないので観てる方は暫く気づかない。

男は小ざっぱりと整えた自分のコンテナにイルマを招待し手料理を振る舞い、二人はぎこちなく会話を交わしキスをする。

借りた車でデートもするが、行く先は森へキノコ採りというのもこの国らしい(笑)

ある日、男は銀行強盗事件に巻き込まれたせいで新聞に顔写真が載り、ついに身元が判明するのだがーー。

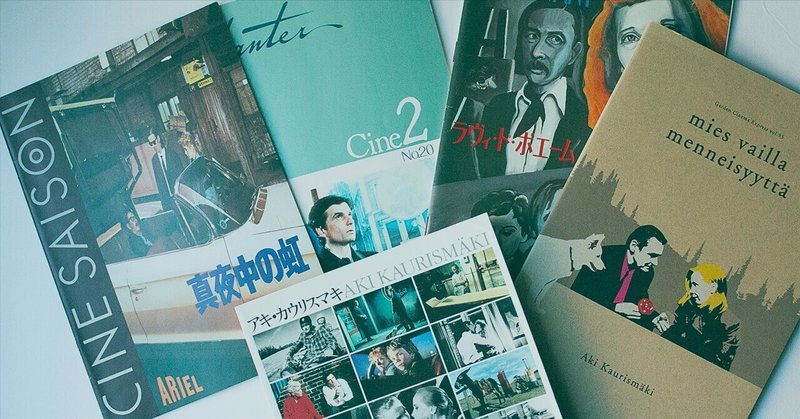

珍しく映画チケットまで取ってあった

"人生は前にしか進まない"というキャッチフレーズもよい

この作品の日本公開は2003年で今から20年も前の作品だが、カウリスマキ独特のレトロなフィルムの色調や演出のせいか、街の風景や登場人物の雰囲気が2000年代とは思えないほど昔っぽく、1950〜60年代辺りのヘルシンキにタイムスリップしたような感覚に陥り郷愁を誘う。

カウリスマキの作品では音楽も重要な役割を果たしている。

本作では、男が拾ってきたジュークボックスから流れる懐かしのロックンロールやロカビリー、男が夜行列車で一人静かに寿司を肴に日本酒を飲むシーンでは、クレイジーケンバンド「ハワイの夜」が流れる。カウリスマキは親日家らしい。

この国には、イスケルマと呼ばれる日本でいうムード歌謡や演歌のような独特のジャンルがあるのだが、カウリスマキはクレイジーケンバンドの曲はイスケルマだと言ったらしい。

ラストを飾るのは、イスケルマの国民的歌手アンニッキ・タハティの歌というのもカウリスマキらしい。アンニッキ・タハティの歌声は年を経てからの方が、人生の悲哀や貫禄が滲み出て味わい深い。こちらでは、こういうマイナー調の哀愁漂う曲が好まれる。

情感たっぷりの挿入歌と、無表情でテンション低めの登場人物たちとの対比がオフビートな感じで、カウリスマキらしい可笑しみや悲喜こもごもがある。

カウリスマキは俳優に演じさせ過ぎないように演出している、というようなことを過去のインタビューで語っていたが、直立不動で感情のこもらない棒読みのセリフまわしの役者たちを見ていると、確かになぁと納得する。

劇中では、カウリスマキ兄弟(兄のミカ・カウリスマキも映画監督)がヘルシンキで経営していたバー「Kafe Moskova」(現在は閉店)も使われていた。

赤い壁が印象的な50’s風のレトロな内装は「レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカ」の世界だった。壁には今は亡きマッティ・ペロンパーの肖像写真が飾られていた。

ちなみに主演のマルック・ペルトラは、映画「かもめ食堂」にも出演していて、サチエに美味しいコーヒーを淹れるおまじない”コピ・ルアック”を教える男を演じていたが、残念ながら2007年に51歳でこの世を去った。

カウリスマキは、この国の男性像をよく描いていると思う。

今の若い世代はもう少し違ってると思うし、必ずしもこういう人ばかりではないが、中年以上の男性は特に、感情表現が得意でなくシャイなあまり無口で愛想がない。女性に気の利いた言葉一つ言えず、酒の力を借りないとまともに口も利けないような、全くスマートとは程遠く無骨、というのがこの国の典型的な男のイメージだ。

「自分、不器用ですから…」男は黙ってby高倉健みたいな、日本でいうと"昭和の男"みたいな昔っぽい男性像が浮かんでくる。

うちの夫は一味違っていて、口数は少ないが初対面の時から大きな体を折り曲げコンニチワ、エヘヘ、と微笑んできたのでちょっと面食らった。

この人、笑ってる…笑ってるよ…!!何かおかしい…と思わず訝しんだ。

なんせ、当時この国の言葉を習っていたネイティブの教師からして「この国の男で笑ってるのは、赤ん坊と馬鹿だけ」と言わしめたのだから(彼女はかなり辛口でブラックジョーク好きな先生だったが)

一方この国の女性は一言で言うと、物静かだが気の強い人が多い。だいたい男は女の尻に敷かれ、夫は妻に頭が上がらない恐妻家。

男女平等意識も高いので、女だから、男だから、というような事も言われない。

息子が生まれた時はファミリールームに家族全員で入院していたが、助産師は開口一番、まずオムツの取り替え方と赤ん坊の体の洗い方を教えるから覚えて。ほら、あなた、こっちに来て。お父さんがやるのよ!お母さんは疲れてるんだから。と夫が呼ばれた。

カウリスマキ作品の登場人物はいつも、逆境にあってもポーカーフェイスで、それぞれが孤独を抱えた慎ましい庶民だ。それもこの国の民の性質をよく表していると思う。

人との距離感が遠く、コミュニケーションが希薄で、他人に必要以上に深く関わらず踏み込んで来ない。しかし打ち解けると意外と情に厚かったりもするのだが。

北欧に良い印象を持っている方々のイメージを壊すようで申し訳ないが、個人主義からくる孤独と長くて暗い冬の気候的な影響もあり、この国では長年アル中が社会問題になっているし、離婚率も高く家族関係も複雑、失業者や鬱になる人も多いという側面もある。

世界の幸福度調査ではいつも上位になっているようだけど、日本と比べても経済的に豊かでもないし、とくべつ幸せな国とも言えない。

ただ、人々の求める幸福の量がとてもささやかで、ちょっとした事に幸せを感じられるのは美点だと思う。

カウリスマキ作品は「過去のない男」を観たのが最後で、実はそれ以降の作品は観ていない。

移住後、息子が生まれたり、この国で暮らすだけで一杯一杯で、映画館へ足を運ぶ事も滅多になくなってしまった。

カウリスマキは国民的映画監督なので、国営テレビのサイトではほぼ全作が無料配信されているが、そうなるといつでも観られると思ってしまい逆になかなか観ないものだ。

カウリスマキは一度引退宣言したが復活し、今こちらでは新作「枯れ葉」が上映中だ。

日本では12月から公開されるらしいので、興味のある方はぜひ映画館へ足を運んでみてください。

いただいたサポートは、日本のドラマや映画観賞のための費用に役立てさせていただきます。