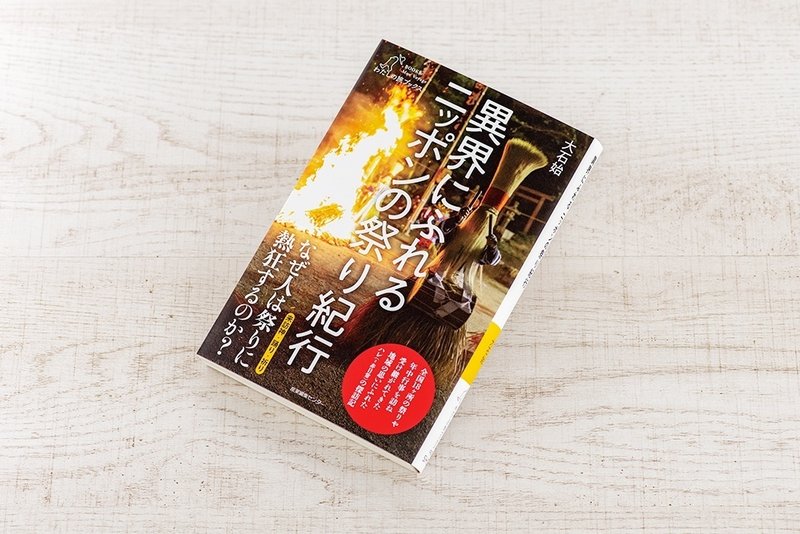

【新刊試し読み】 『異界にふれる ニッポンの祭り紀行』|大石始

世界各地の音楽や祭りを追いかけ、地域と風土をテーマに取材・執筆をおこなっている大石始さんの著書『異界にふれる ニッポンの祭り紀行』が2024年5月21日(火)に発売されたことを記念して“はじめに”を公開します。

本書について

日常を生き抜くために、非日常の旅をする―出会ったのは、多種多様な来訪神、踊り、祈り、そしてそれをつなぐ地域の人びとの姿。よそ者が地域の習俗に飛び込み、祭りとともに生きる住民とふれ合い見えたものとは。北は秋田男鹿半島から南は沖縄宮古島まで、全国18ヶ所の地域に伝わる祭りや年中行事を丁寧に取材し異界にふれた「非日常=ハレ」の旅。

撮影: 大石慶子

試し読み

はじめに

月明かりだけを頼りに、曲がりくねった峠道を車で走る。前後を走る車はまったくいない。なんだか薄気味悪くて、できるだけ早く通り抜けてしまいたいけれど、シカやイノシシが突然飛び出してきそうで無闇にエンジンを吹かすことができない。

カーナビが指し示す目的地まではもうすぐだ。ウインドウを開けて外に耳を集中させると、カーブの向こうから太鼓の音がかすかに聞こえてきた。

神社の駐車場に車を停め、はやる気持ちを抑えながら一歩ずつ境内へ進む。近づくたびに太鼓の音の輪郭が鮮明になり、祭りの空気が濃くなっていく。頭を下げて鳥居をくぐると、その先では松明に照らし出された村民たちが慌ただしく祭りの準備をしていた――。

そこに広がっていたのは、普段の暮らしとは異なる非日常の世界であった。日常から少しずつ離れ、非日常に身を浸したときに込み上がってくるゾクゾクするような感覚は、日本各地の祭りを体験した今もなかなか言葉にすることができない。

日本における民俗学の父・柳田國男は非日常と日常の関係を「ハレとケ」という言葉で論じた。ハレとは歳時や祭りなどの非日常を指し、ケは日常を指す。日々のエネルギーが失われることは「ケが枯れる(気枯れ)」ことを意味していて、その回復のために祭りという非日常が必要とされた。

この感覚は、祭りに足を運ぶと実感することができる。祭りの非日常空間に浸っていると、単純な話、生命力がチャージされるような感覚になるのだ。

祭りは時に異界への扉ともなる。その扉から顔を覗かせているのは、動物などの姿を借りた神々かもしれないし、名前も顔も知らない祖霊かもしれないし、あるいはもっと抽象的な「何か」かもしれない。

ただし、私たちは扉の向こう側に行くことはできない。あくまでもその入り口で向こう側の世界を感じ、想像することしかできないわけだが、そうすることで「世界」とはどのようなものか、感覚的に捉えることができる。窮屈で息苦しい現世だけが世界ではない。そう考えるだけで、何か救われるような感覚になるのだ。

だから、僕は祭りに行く。うんざりするような日常に句読点を打ち、生きるためのエネルギーをチャージするため祭りに行くのである。

二〇一六年、僕は『ニッポンのマツリズム 盆踊り・祭りと出会う旅』(アルテスパブリッシング)という著書を出した。この本は東日本大震災前後から各地の祭りや盆踊りにのめり込み、北から南までバタバタと駆け回るようになった数年間のことを書いている。いま読み返すと祭りや盆踊りに対する初期衝動に溢れていて少々照れ臭いところもあるものの、当時の熱量みたいなものが伝わるのではないかとも思う。

本書はそれ以降の旅の記録をまとめたものだ。『ニッポンのマツリズム』のころは祭りや盆踊りの魅力を音楽面から捉えていて、なかでもリズムに強い関心を持っていた。だが、『ニッポンのマツリズム』以降、来訪神や仮面の文化に興味を持つようになり、「異界」がテーマのひとつになった。本書で取り上げている祭りのいくつかにはそうした関心の変化がはっきりと現れている。

なお、本書は民俗学的なフィールドワークの成果というわけではない。フォトグラファーである妻の大石慶子と共に、好奇心の赴くまま各地を旅した結果であり、各地の祭りや踊りを巡るなかで見たもの・感じたことを綴った旅行記のようなものと思っていただければ幸いだ。

祭りという非日常に身を浸すことによって、心と身体は少しだけ軽くなる。これは僕の実体験だから間違いない。ニュースを見ているとうんざりするようなことばかりだけど、祭りの場にいると、少しだけ世界を信じられるような気がする。まだまだこの世は捨てたもんじゃない。そんなかすかな希望を抱くことができるのだ。

目次

■恐ろしいけどありがたい男鹿の風物詩――ナマハゲ(秋田県男鹿市)

■異形の人々が踊る羽州の奇習――加勢鳥(山形県上山市)

■野菜で作られた獅子頭に農村のクリエイティヴィティーを見る――棧俵神楽(新潟県新潟市)

■巨大な龍蛇がロードサイドをゆく――脚折雨乞(埼玉県鶴ヶ島市)

■二匹の鯉がさばかれる神仏混淆の儀式――まないた開き(東京都台東区)

■笑顔溢れる大らかな農耕儀礼――徳丸の田遊び(東京都板橋区)

■鹿ん舞から浮かび上がる「いのち」の多様性――徳山の盆踊り(静岡県川根本町)

■祭りと共に生きる人々の強さと美しさ――吉原祇園祭(静岡県富士市)

■夜明けの門前町に浮かび上がるもの――おわら風の盆(富山県富山市)

■大青蛙が愛想を振りまく奇祭――蓮華会・蛙飛び行事(奈良県吉野郡吉野町)

■二体の鬼が暴れ回る修正会の祭り――田遊び・鬼会(兵庫県加西市)

■熊野信仰の聖地に始源の火が灯る――御燈祭り(和歌山県新宮市)

■かんこ踊り王国、三重を訪ねて――佐八のかんこ踊り(三重県伊勢市)、松ヶ崎かんこ踊り(三重県松阪市)

■世界が注目する「地域のエンターテイメント」――石見神楽(島根県浜田市、大田市)

■異形の男たちと泣き叫ぶ子供たち――ヨッカブイ(鹿児島県南さつま市)

■夏の南九州に華開く太鼓踊りの楽園――伊作太鼓踊り(鹿児島県日置市)

■謎めいた火の祭りが世界を更新する――ケベス祭(大分県国東市)

■集落の悪霊を祓う南島の来訪神――パーントゥ(沖縄県宮古島市)

著者紹介

大石 始

1975年東京都生まれ。文筆家。旅と祭りの編集プロダクション「B.O.N」主宰。世界各地の音楽や祭りを追いかけ、地域と風土をテーマに取材・執筆を行っている。著書に『盆踊りの戦後史』(筑摩書房)『奥東京人に会いに行く』(晶文社)『ニッポンのマツリズム』(アルテスパブリッシング )『ニッポン大音頭時代』(河出書房新社)『南洋のソングライン 幻の屋久島古謡を追って』(キルティブックス)など。愛猫家。

『異界にふれる ニッポンの祭り紀行』

【判型】B6変型判

【定価】本体1,485円(税込)

【ISBN】978-4-86311-405-0