「大地のリンゴ」は近代の味

1507年7月29日は、マルティン・ベハイム(Martin (von) Behaim)

の亡くなった日です。

彼は商人であり、同時にポルトガル王ジョアン2世

に仕えたドイツ人の天地学者、天文学者、地理学者、探検家です。

実は、高校地理の資料集などでもちょっと名前が出てくることがあるのですが、その人物像や生涯についてはあまり語られることがありません。

というわけで今日は、マルティン・べハイムの人物と業績について触れたいと思います。

1、べハイムの生まれは…

マルティン・べハイムは、1459年(異説あり)にドイツ南部のニュルンベルク

で、7人兄弟の長男として生まれました。

ニュルンベルクは、今でも中世の趣が残る都市として観光客にも人気ですね。

父はヴェネツィアなどとの交易を生業とする商人。

彼自身も商人として、フランドル(現在のオランダ南部、ベルギー西部、フランス北部)とポルトガルの交易に携わります。

(フランドル地方は、中世から毛織物業で栄えた経済先進地域でした)

ちなみに、「フランドル」はフランス語。これを英語に直すと…

そう、「フランダース」です。

2、べハイム、ポルトガルへ

そして、べハイムは1484年、ジョアン2世統治下のポルトガル、リスボンに赴きました。

彼はそこで、当時のポルトガルで高まりつつあった海外航海熱に関心を持ちます。

彼は天文学などを学び、その商業ネットワークを生かしてジョアン2世に接近、航海委員会の委員にも選ばれます。

さらに、コロンブスやマゼランなどの探検家とも親交を持ったと言われています。

この時期以降、ポルトガルは世界各地の地図の収集を始めるのですが、その地図の調達にも彼は一役買ったようです。

一説には、「ヤコブ・スタッフ(Jacob's staff)」

という測定器具も、彼がもたらしたとされています。

彼は、いくつかの探検にも実際に参加しています。

例えば、1485年、ディオゴ・カンと共に西アフリカの海岸線を探索。

現在のアンゴラあたりまで到達し、その後アゾレス諸島を経由して帰還したとされています。

3、べハイム、地球儀を製作する

1490年、べハイムは相続問題の解決のため、一時的にニュルンベルクに戻りました。

そしてそこで、リスボンで聞き、自らも経験した世界の広がりについて、大いに周囲に語ります。

その話に関心を持ったニュルンベルク市は、彼に「地球儀」の製作を依頼します。

そして、彼が作り上げたのが

こちら。

画家グロッケンドンとの共同制作。

直径50cm、表面に貼り付けられた紙には、1000か所を超える詳細な地名が書かれています。さらに、赤道や回帰線などの地理的情報が加えられています。

プトレマイオスの地図に、マルコポーロなど、後の時代にもたらされた地理的情報を盛り込んで作られたんですね。

さらにラクダや人魚、帆船など111枚の細密画が添えられていました。これは、画家との共同制作ならではの造形といったところでしょうか。

この地球儀は、およそ1年をかけて制作されたのち、「Erdapfel(大地のリンゴ)」と名付けられました。

ちなみに、この地球儀が完成したのは、コロンブスが新大陸に到達した1892年。

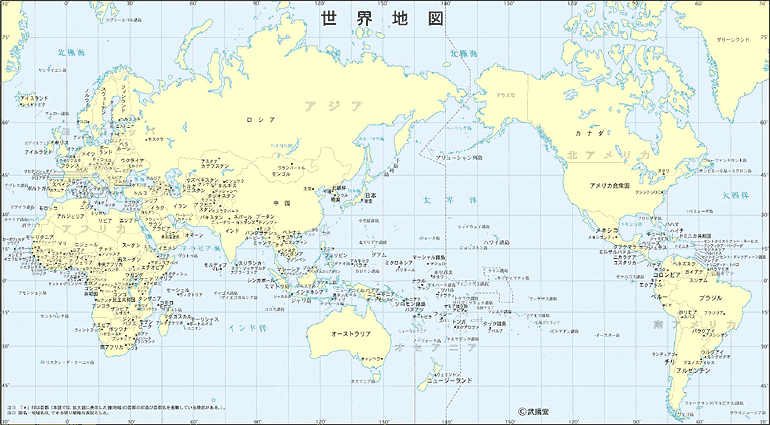

地図に起こすと

こんな感じ。

もちろんまだ南北アメリカ大陸は存在しません。

そして、現代の地図

と比較すると、明らかにユーラシア大陸が巨大に描かれています。

これは、原図がプトレマイオスの地図

にあることが原因です。

プトレマイオスの地図もそうですが、まだ当時、経度を正確に測る技術が確立されていなかったため、東西方向が過大に見積もられる傾向がありました。

実はこの「東西方向の陸地の距離を過大に見積もる」という傾向は、その後もまだしばらく続きます。

逆に言えば、ユーラシア大陸が拡大している分、太平洋や大西洋がおかしなことになっているわけで…。

実は、この辺りの世界観が、コロンブスやマゼランに災難をもたらします。

4、コロンブスとマゼランの受難

正確にはべハイムの責任ではないのですが、当時の世界観はコロンブスやマゼランに災難をもたらしました。

クリストファー・コロンブス

の航海の目的は、「大西洋経由でのインドや中国への航路を発見すること」でした。

コロンブスがべハイムとほぼ同じ世界観を持っていたとすれば、大西洋を横断すればアジア、インドに到達するはずです。

大西洋を西進したコロンブスが1492年10月12日に到達したのは…

サン=サルバドル島(英語名:ワトリング島)

そして、彼はここの先住民たちを見て歓喜します。

肌の色がインド人そっくり。

そして彼はその場所をインドの東端と勘違いし、先住民達を「インディオ」と名付けてしまいます。

さらに、キューバを中国、イスパニョーラ島を日本と勘違いしたと言われています。

その結果、新大陸の名前は「最初にそこが新大陸だと主張した」アメリゴ=ヴェスブッチの名前をとって「アメリカ大陸」と呼ばれることになってしまいました。

また、フェルディナンド=マゼラン

は、地図の通りであれば、新大陸を越えて西に進出したとしてもその海はとても狭いはず…と、手持ちの食糧と水で十分足りるだろう…と考えて、ドレーク海峡を越え、太平洋に進出します。

当初、その海の穏やかさから「太平洋(Pacific Ocean)」などと名付けてはみたものの、太平洋はマゼランたちの予想をはるかに上回る広大さでした。

全く補給拠点のない100日を超える航海で、乗組員たちは飢えや乾き、さらに壊血病で次々と倒れていく、地獄絵図さながらの光景が展開されます。

その後も災難は続き、マゼラン自身も途中で死亡。探検に参加したおよそ270名の船員のうち、生きて帰ったのは18名という有様でした。

ただ、この航海により「地球が球体である」ことは初めて証明されたので、尊い犠牲と言えるかもしれませんが…。

5、そして近代へ

コロンブスやマゼランをはじめとする探検家たちが命かけで開拓した航路や探検の成果は、その後の地図に次々と反映されていきます。

べハイムが地球儀政策を行ったニュルンベルクは、その後16世紀にかけて地球儀製作の中心地となりました。

16世紀後半にかけては、フランドルも地図製作の拠点として台頭。地球儀の量産化が進みます。

これは、2つの理由で地球儀の需要が高まったためと考えられます。

①王侯貴族や富裕な商人が、インテリアとして地球儀を欲しがった

②大洋の航海には、地球儀が必要だった

①は何となくわかる気はしますね。

最新の、世界全体を表現した地球儀は一種のステータスシンボルだったのでしょう。

代表例はヴェネツィアの地理学者、コロネッリ(Vincenzo Coronelli)

が製作した大型の地球儀です。

迫力がありますね。

彼は、フランスのルイ14世の依頼を受け、直径4m近い地球儀も製作しています。

②なのですが、当時航海に使用されていた地図は主にポルトラーノ図

でした。

この地図は、狭い範囲の航海図としては良いのですが、広範囲を見渡すことができません。

大洋を横断するなどの長距離航海には、地球儀が必要だったのです。

べハイムの地図は手描きでしたが、16世紀後半になると印刷技術が普及、その結果、地球儀の製作コストも以前に比べればかなり低減されました。

そして、フランドル地方では16世紀、ある地図学者が活躍します。

その名はゲラルドゥス・メルカトル(Gerardus Mercator)。

彼は1569年、正角円筒図法(メルカトル図法)による世界地図

を作り上げます。

その普及は17世紀半ばの話になりますが、少なくとも2世紀から続いてきたプトレマイオスの地図の世界観、そして実用的な海図であるポルトラーノ図を科学的見地から融合させた、近代的な地図の誕生と言えるでしょう。

このように、地球儀は近代(メルカトル図)とそれ以前(ポルトラーノ図)の海図の移行期に、実用的な面からも一瞬の光を放った存在でもありました。

その後は主に、インテリアとして王侯貴族に愛され、日本にももたらされます。

例えば、宣教師ルイス・フロイスの『日本史』によれば、織田信長がフロイスたちに、「どうやってこの国に来たのか?」と尋ね、地球儀を使ってそのルートの説明させたとあります。

それまで、日本では中国から伝来した仏教的世界観(地球は平面)が主流でした。

そのため、フロイスたちが地球儀を使って「地球は丸い」と説明しても、誰も理解できなかったそうです。

ところが信長だけは、即座に地球は丸いことを理解し、熱心に質問もしたと言われています。

この辺りの既成概念に囚われない辺り、信長らしいエピソードですね。

というわけで、今回は「地球儀」について書いてみました。

そういえば…「地球儀を最初に作った」のはべハイムではありません。

プトレマイオスも地球儀を製作したらしき記録がありますし、世界最古と言われるのは、紀元前150年頃に作られたもの。

キリキア地方(現在のトルコ)に住むギリシア人の哲学者クラテス (Crates of Mallus) が製作者です。

ただ、木製や紙(羊皮紙)製だったとされていて、現存していません。

その後ローマやイスラーム世界で作られたとされるものも、同様の理由から現存していません。

現存する最古の地球儀がべハイムのもの…ということですね。

おまけということで…。

皆さんのご参考になれば幸いです!

私自身の体調や、身辺が落ち着かず間が空いてしまっています。

思いのほか長引いていますが、もう少しで落ち着くと思いますので、ご容赦ください<m(__)m>

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。