アイルランド(2)〜トリニティカレッジとケルズの書

(このイギリス・アイルランド旅行記は以下に全部リンクがあります。よかったら。)

山下直子さんのこちら↓(現在最新版が別に出てます)で、「ダブリン観光はトリニティカレッジから」とあったのでもちろんそうしました。

動いてないと、結構見えづらいですねぇ。

8世紀に制作された手写本の福音書で その緻密なデザインとケルト文字、色彩で世界一美しい本といわれるケルズの書は、「ダーロウの書」「リンディスファーンの福音書」とともに3大ケルト装飾写本として知られています。アイルランド国宝です。

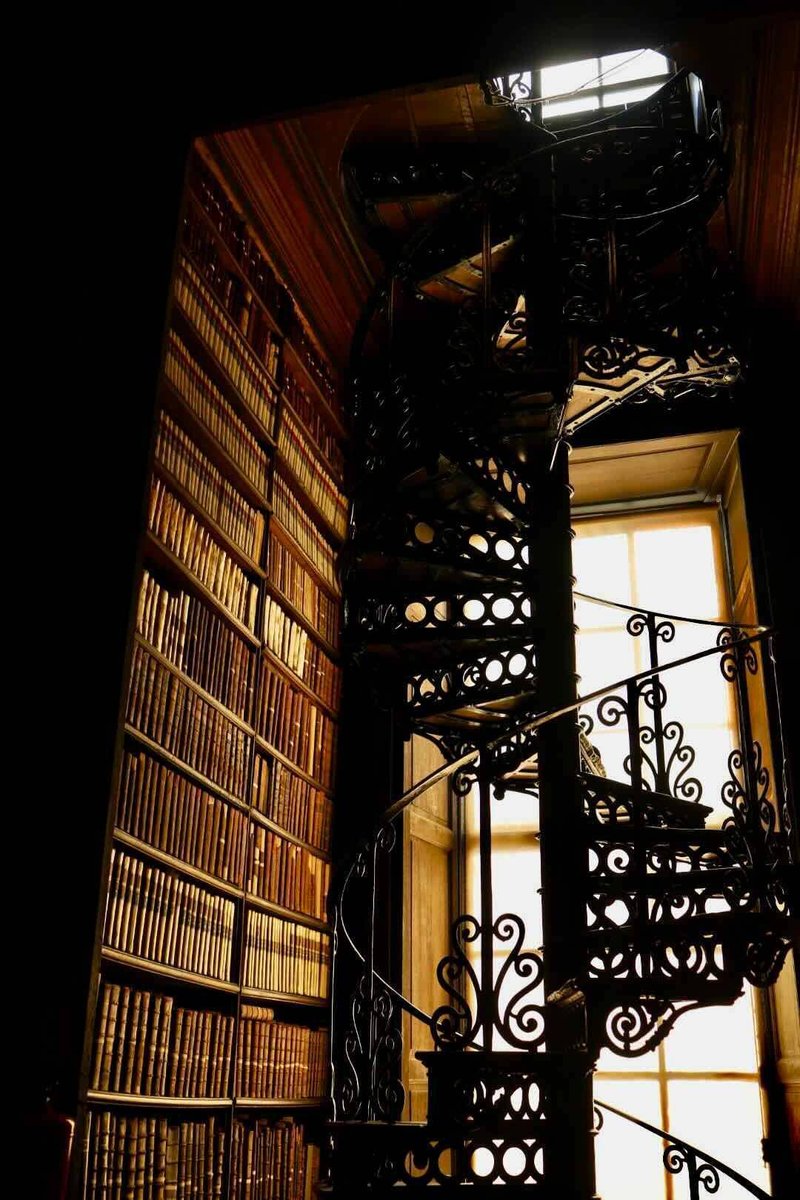

ファーゲル家は五世代にわたってオランダとその総督府に尽力した家系で近世ヨーロッパで最も重要な私立図書館のひとつを築き上げたと言われます。歴史、政治、法律に関する蔵書は特に充実していたのですが、その他にも、文学、哲学、神学、地理、旅行、博物学、視覚芸術など、人間の営みのあらゆる分野が網羅されていた点で高く評価されている蔵書群です。

このファーゲルライブラリについては↑上の写真のなかのQRコードから説明の動画に飛べます。比較的平易な英語なのでよかったらどうぞ。

現在蔵書の保存(埃なども取り除く)とデータベースへの移行、そしてロングルームに必要な消火施設などを取り付けるために本は順次移動させられています。すごい仕事量ですよね・・・

詳しくはWikiをどうぞ。

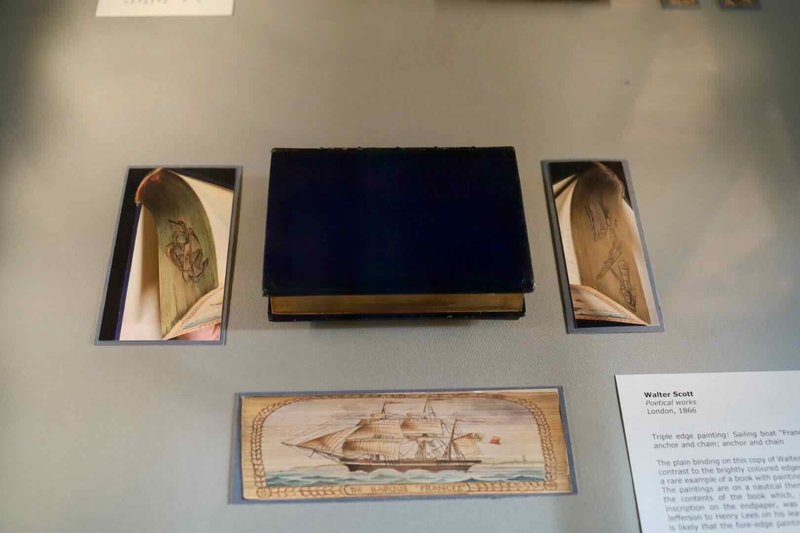

本の小口と呼ばれる部分にも、絵があしらわれているんです。その絵を写真で見せてくれています。(小口部分は↓を参照)

ちなみに、ですがケルズの書のことを描いたこちらの映画(アニメーション)も素敵です。(アメリカだとプライムビデオで見られるけど、日本はどうなんだろう?)この時代バイキングに殺され奪われることが多かったアイルランドも、ケルト文化の背景も、アイルランドのあちこちに残された古い要塞の意味も浮かんできます。

こんなケルズの書の解説の本もでています。

トリニティカレッジのギフトショップにはいろんな言語に訳されたミーハンの「ケルズの書」の他、ケルト装飾文字の描き方の本や塗り絵なんかも並んでいます。もちろん普通のお土産も・・・

ケルズの書や図書館はもちろん、ギフトショップもチャンスがあったらぜひ、ご自分の目で見ていただきたいなぁ。

追記:先日山下直子さんのブログ記事でこんなものを見つけてびっくりしたところです。

この図書館ロングホールは2026年までしばらく休館でみられなくなるそうです。(でも確かに本と図書室のメンテナンスをするって言ってたもんな)

ケルズの書の公開はつづくとのこと。

サポート戴けるのはすっごくうれしいです。自分の「書くこと」を磨く励みにします。また、私からも他の素敵な作品へのサポートとして還元させてまいります。