足りない自己肯定感

オードリー若林さんと南海キャンディーズ山里亮太さんのユニット「たりないふたり」のライブを最近よく見ている。数多のライブの中でも「明日のたりないふたり」が一番好きである。このライブは「たりなさ」との付き合い方に一つの答えを出してくれたようで、何度見ても勇気が貰える。

僕の「たりなさ」とは何だろう。と考えてみた時、圧倒的にたりないものがあった。それは、自己肯定感。僕は、とにかく自己肯定感がたりてない。自己肯定感が異様に低いのである。この「たりなさ」と今回は向き合ってみたいと思う。

何度か、このnoteで書いたと思うが、僕は自己肯定感が自他共に認めるぐらい低い。10年来の付き合いの先輩にも、前の課長にも、1年目の時についてくれていたチューターにも「自己肯定感が低すぎる」と言われるぐらい重症なのである。

そもそも、「自己肯定感」の定義とは何だろう。ネットで調べてみると次の説明がヒットした。

自己肯定感

ありのままの自分を肯定する感覚

すいません。まず、この文章が受け付けにくいです。自分を肯定なんてできるわけがない。同期に比べて仕事ができるわけでもない。なんなら、1年目の後輩の方が仕事できるから。ネットの記事よ、わかったか。俺は仕事ができないの!今年3年目だって言うのに、できない事ばっかりだし。どうやって、自分を肯定するんだ。教えてくれ!

ごめんなさい。取り乱しました。でも、わかりましたよね。見てわかるように自分を肯定するなんて僕には難しいんです。自己肯定感の定義を調べた記事に、「自己肯定感が低い人の特徴」も続いて書いていました。次は、これが当てはまるか見ていくことにしよう。

自己肯定感が低い人の特徴

①他者と比較するクセがある

②過去にトラウマがある

③承認欲求が強く、他者に依存する

うーん。全て心当たりがあるな。

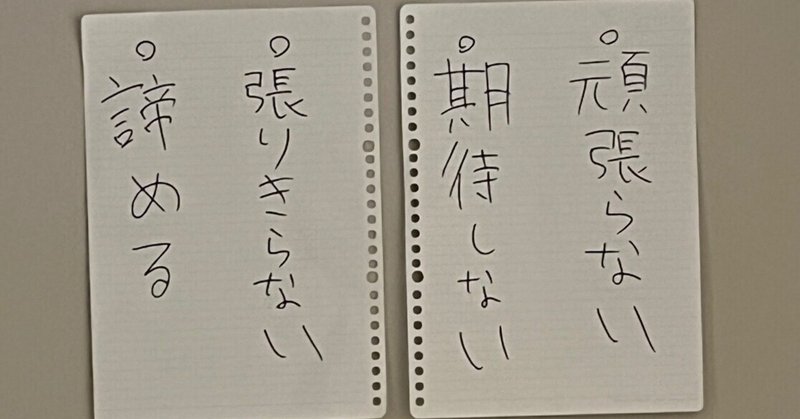

まず、①。これは最近、だいぶ落ち着いた。でも、さっきの文章的にまだまだ比較している。ただ、昔ほど、他者とできない自分を比較して落ち込むことは確実に減った。学生時代は、後輩と自分を比較して、負けている自分に劣等感を感じ、後輩に対する当たりも嫉妬感から酷かった。でも、今は違う。こう言い切れる理由を僕は覚えている。それは、去年の夏頃、優秀な1年目後輩君のレビューの出来に劣等感を感じていた時期である。このままでは、学生時代の二の舞になると思った自分は、比較することを辞めようと意識した。そして、ノートに以下の内容を殴り書きした。

・頑張らない

・期待しない

・張り切らない

・諦める

そして、同じ内容をルーズリーフに書いて、玄関に貼るようにした。毎日、劣等感で張っていた肩肘、心を張らないように戒めるために。これのお陰で後輩君含め他者と比較して、劣等感に苛まれることは大きく減った。今でも、他者と比較して落ち込みそうになった時は、書きなぐった言葉達を見るようにしている。スマホのロック画面に設定してるので、いつでも見れるのである。

結論、①は半分当てはまる。

次に、②。これは思い当たらない。書き殴った文字を見すぎた所為で、僕が自分に対して諦めているから、刺さっていなくて覚えていないだけかもしれないが。ただ、②の以下説明文は当てはまっているかもしれない。

自己肯定感が低い人の場合、周囲からみて十分に成果を上げていたとしても、「まだまだ自分は能力不足だ」「〇〇さんの方がすごいから」など、自分の劣っている部分に目を向けて自己否定をしたり、周囲からの評価を素直に受け入れなかったりする

これは言い訳ができないほど当たっている。僕は、褒められるのが苦手だ。なぜなら、他の人の方が、明らかに早く、仕事(丁寧な資料、コードが書けた)ができると思うから。ネットの引用した記事の内容と同じである。そんな不毛な意見で脳内が支配され、誉められた時の返答が「ああ。まだまだです。」、「他の人の方がもっとできたと思うので」になるから、「自己肯定感が低すぎる」と言われるのである。自分で理由は分かっているのだ。でも、認められない自分がいる。他人が許しても、自分は許さないのである。自分の目からは、逃れられない。

よって、②は、大いに当てはまる。

最後に③。係長の意見を気にしすぎている節はまだある。しかし、これは自分の根拠のある意見があれば、係長の意見なんて覆せることを知っている。

よって、③も半分当てはまる。

①~③。振り返ってきたが、全て当てはまっている。しかし、自己肯定感が低いことは悪いことばかりではない。

前の課長に、こう言われた。

「自己肯定感が低いことは、自分の現状を冷静に見れていると言うこと」

一向に、自分を認めない僕だからこそ、自分の足りない部分をずっと直視できていると言うことらしい。ありがたい。そういう捉え方はしたことがなかったので目から鱗であった。どのみち、「自己肯定感の低さ」とは半永久的に共に生きていかなければと思っていたので、この一言は、とても嬉しかった。

今後、自己肯定感高め人間になることは、まずここ数年ではないだろう。だからこそ、僕は、自分の足りない部分から片時も目を離さずに、驕らず調子に乗らず、自分の足りない部分を一つずつ潰していきたいと思う。

そして、明日のたりないふたりのラストみたいに言いたい。

「あー、たりなくてよかった。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?