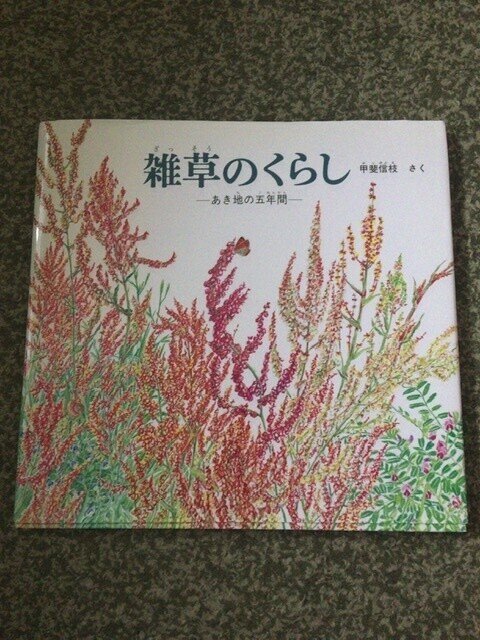

サブカル大蔵経683甲斐信枝『雑草のくらし』(福音館書店)

毎年、寺の境内に雑草が生えてきます。雑草を取らないで、このまま放っておいたらどうなるのかなと漠然と思っていたら、この絵本と出会うことができました。

カバーの袖の部分に、ドキュメント映画の撮影記録のような一文があります。

この本を完成するために、著者は五年間にわたって、京都・比叡山のふもとの畑あとに通い、観察をつづけました。雑草の自然のままのいとなみを見るため、まわりに金網をめぐらし、人や犬が入って荒らさないようにしました。こうして、著者は雨の日も風の日も、暑い夏の日も雪のふる日も、畑あとのあき地にしゃがみこんで、草が芽ばえ、花を咲かせ、実をむすび、そして枯れていく様子を、じっと見つめつづけたのです。このようにして、真の観察絵本とよぶにふさわしい、ドラマと詩と生命にあふれた、この美しい絵本が生まれました。いままで想像したこともない雑草の世界が、この本のページを繰るあなたの前に、くりひろげられることでしょう。

福音館書店の熱い一文です。

優しくて力強い甲斐信枝さんの絵は、人間のすぐそばで繰り広げられている、植物の種という生命の存亡を描き出してくれました。映画の大作を一本見たかのようです。

本書の記録は、1979年から1984年までの出来事。写真や文章だけでは伝えられない絵本ならではの世界。大きさも本書の内容にぴったりして、頼もしい。絵本の大きさには理由があるんだと初めて思いました。

「あき地の五年間」という副題。絵本は、表紙をめくった所が一番わくわくします。

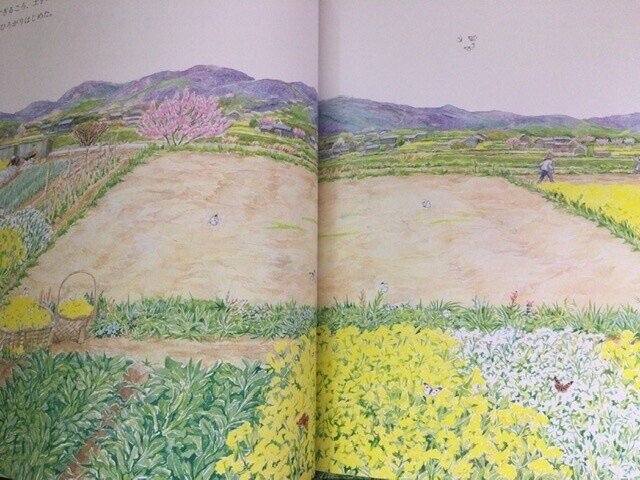

春もなかばをすぎるころ、土手のほとりの畑あとに、うっすらと緑がひろがりはじめました。p.2

こののどかなあき地が舞台になります。俯瞰の視点から一点、近づいていきます。

虫たちが穂先にとまったり、根もとをゆらすたびに、何千万もの種子が、いっそうはげしく地面に散らばる。p.10

本書の植物にはすべて名前が記されているのですが、植物の周りにいる動物の名前は記されていません。本書の主役は、普段名前の意識されない雑草という植物なのです。蝶やカエルは、植物に寄生し、植物に生かされ、植物のために動かされているような存在に見えました。実は人間もそうなのかもしれないと思いました。

ごらん、むこうの土手にはえているオオアレチノギクが、さかんに種子を飛ばしている。p.14

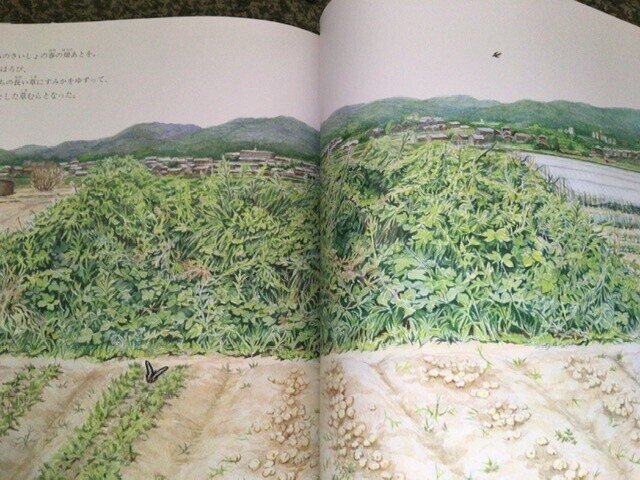

雑草でぼうぼうになったあき地の外側では人が畑を耕しています。あき地だけが異様な姿になっています。〈自然〉が一番異質なように見えるのが現代社会なのかもしれません。大量の種が飛んでいくシーンは、ウイルスの飛沫の様で少し怖かったです。

二年目の春のはじめ、畑のすみっこに、ツクシが顔を出した。p.18

絵の中の植物名の文字。同じ場所に居合わせた生物すべてをひとコマの中で描き記す相原コージの作品を彷彿とさせていて嬉しかったです。

生まれたばかりのメヒシバやエノコログサは、冬をのりこえてぐんぐん大きくなっていく草におおわれ、日の光をうばわれて、やがてほとんど死んでしまう。p.22

栄枯盛衰を描く。

去年の秋、どこからかこっそりとしのびこんでいたのだろう。p.30

忍者のようなセイタカアワダチソウ

カラスノエンドウが、いっせいに立ち上がった。/にぎやかにはじけつづける。p.36.p.40

進撃の巨人の〈獣〉の投石のよう。

地下茎をもつ草同士の、いっそうはげしいたたかいがはじまる。p.58

クズとヤブガラシの戦い。地下世界を含めた人間には見えない壮大な植物三国志。

草たちは栄え、そしてほろびp.60

五年観つづけた故の国破れて山河あり。

消えていったメヒシバやエノコログサは、種子のまま土の中で生きつづけ、自分たちの出番がくる日を、じっと待っていたのだ。p.62

最後に蘇ってきたのは、一度舞台から消えた草たちでした。壮大な叙事詩です。

再読しながら、登場植物索引を作ってみました。植物名のひとつひとつが書き写していて、愛おしくなりました。オオアレチノギクは大いに荒れた地の菊、スズメノカタビラは、雀の防護服なのかな、とか。初読で発見できなかった植物がたくさん描かれていて、雑草のさらなる脇役にもスポットを当ててくれた何度読んでも発見のある絵本だと思いました。

登場植物(登場順、数字はページ数)

カラスノエンドウ 4.17.18.20.30.34.36.39.40.45.

ヒメジョオン 4.17.18.20.23.25.31.38.41.42.45.49.54.56.59.

オオイヌノフグリ 4.6.19.21.23.25.

ホトケノザ 4.7.19.21.22.

スイバ 4.5.17.19.31.36.45.55.56.57.58.

ノゲシ 4.19.21.23.38.51.57.

チガヤ 4.53.54.

イヌムギ 5.54.56.

ナズナ 5.18.20.22.25.

メヒシバ 6.8.9.10.11.12.22.23.26.62

スベリヒユ 6.9.11.13.

エノコログサ 6.9.11.13.16.22.26.62

タチイヌノフグリ 7.

キュウリグサ 7.9.23.

ツメクサ 7.19.22.

ハコベ 7.8.18.20.22.

コニシキソウ 9.

オオアレチノギク 16.17.18.21.22.23.24.26.31.32.34.36.39.42.44.

オランダミミナグサ 17.19.21.

ツクシ 18.34.

スギナ 20.34.39.43.44.52.53.54.

スズメノカタビラ 21.22.31.

セイタカアワダチソウ 30.32.43.44.45.50.52.53.55.58.

ヨモギ 36.43.52.55.

カタバミ 39.43.

オヤブジラミ 43.55.58.

ツユクサ 45.

クズ 47.48.50.57.58.

ヤブガラシ 47.49.50.56.58.

ヒナタイノコズチ 50.54.

〈メヒシバ・エノコログサ同盟〉と〈ヒメジョオン・スイバ組〉を脅かす〈オオアレチノギク・セイタカアワダチソウ連合〉に〈クズ・ヤブガラシつる草軍団〉が文字通り絡んでくる戦記物としても読めました。スベリヒユやキュウリグサが渋すぎます。

メヒシバやエノコログサの陰にひっそりと存在しているスベリヒユ。(p.13)

この記事が参加している募集

本を買って読みます。