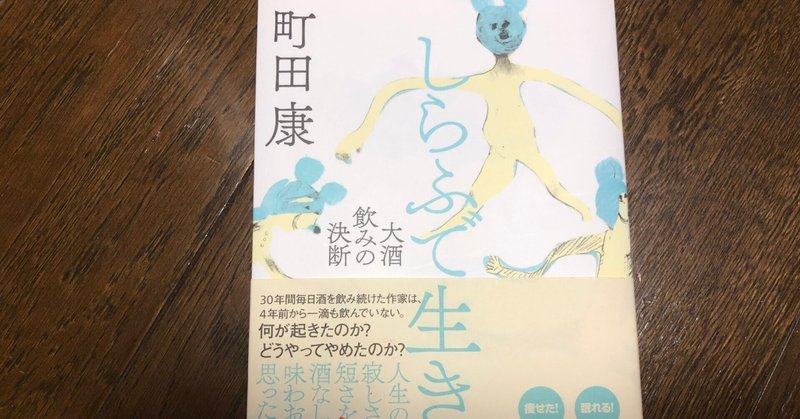

【読書】町田康『しらふで生きる』を読んだ

30年間飲み続けた酒をふとやめて、今もやめ続けている著者の、なぜやめたのか、どのようにやめたのか、やめてどうなったかを丁寧に書いた作品。

僕も酒が好きで、大伴旅人の「酒を讃むるの歌」、中でも「験なし物を思わずは一坏の濁れる酒を飲むべくあるらし」、意訳すれば「考えても仕方が無いことは放っておいて酒でも呑もうぜ」というのに大いにに共感するが、この本を読んでただちに酒をやめるかといえばやめないとは思う。

なぜ酒をやめるべきか。健康のうえからもいわゆる生産性のうえからもやめた方がいいのは決まりきった話で、酒を飲む人なら誰でも常にそういう思いは頭の片隅にどっかと腰をおろしていると思う。酒は麻痺剤だが、麻痺・鎮静させなければ自律神経のスイッチが上手くできない人もいるし、考えても仕方が無いことをどうしても考えて杞憂に沈んでしまう人もいる。それらの効能よりも肉体的精神的な依存によって効能の恩恵にあずかれることもなくズルズルと飲んでしまう人もいるだろう。そういった人たちに理屈によって酒をやめることを促すのは難しい。

ただ、「人生は本来寂しいものだ」「人には元々幸福を追求する権利などない」という考え方には頷けるものがあった。人は人に囲まれても本当に他人を理解できることはないし、自分が他人に理解されることもない。それでもできるだけは理解し合おうと人は言葉を尽くすのだが、寂しいのは当たり前のことで、寂しいまま生きていくことは別に悪いことではない。

幸福ということも、そんな状態が存在するように漠然と考えていたり、社会が共有しているイメージがあるだけで、幸福に実体など無いし自分が幸福かどうかなどは考えなくても生きていける。そんな時に、寂しさを紛らわそうと少しでも幸福を感じようと酒を飲む必要はないというのはとてもよくわかる。そのように何か酒に麻痺剤以上の神秘を求めて縋ることは依存に繋がりやすい。酒はただ脳を麻痺させるだけのもので、何か自分や環境を本質的に変容させるものではない。

それでも僕は病気などの肉体的な制限でもつかない限りは細々とでも酒を飲み続けると思う。酒を飲み、翌朝には重たい頭と体を引きずって仕事に向かい、夕方にはまた酒が飲みたくなっているということに対して、こんなことをいつまで続けるのかという際限の無さを感じて、これは酒に酒を飲まされているに過ぎないのではないかと考えることもある。

しかし、それこそが僕にとっては自分をアホな弱い人間だと認識したうえで自分を許しながら生きていく手段でもある。後ろめたさを何かひとつ持っていることで謙虚に生きられるというか。ただ、酒の薬効をよく知り、加齢による肉体的な制限を自覚して飲み方を常に検討していくということは必要だとも思う。そんな飲み方ができるくらいならそもそも断酒をしようとは思わないのかもしれない。でも酒を断つということは本当に凄いことだ。

この本の最後は、酒を飲まない、酒をやめることができた人からすると酒を飲んでいいことなんかは何も無いが、だからといって酒を飲む人を責めることはやめようということが書かれていて、それは本当に大事なことだと思った。人は常に正しいことだけを考えて行える存在ではないし、人にはどんな愚行をも自ら選び取る権利が一応はあるからだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?