#64|妖怪のルーツを語る。妖怪が好きすぎて。

妖怪と言えば?

『ゲゲゲの鬼太郎』派と、『妖怪ウォッチ』派に分かれるのでしょうか。

私は100%、鬼太郎派です(世代的な問題。吉幾三が主題歌を歌っていた頃頃のテレビシリーズを見ていました)。

ここから語る妖怪は鬼太郎、つまり水木しげる氏の世界の妖怪です。

こなきじじい、すなかけばばあ、ぬりかべ、一反木綿…”あの世界”です。ああ、たまらない。

*

さていきなりですが「鬼も妖怪の仲間だ」と言ったら、驚かれますか?

幼いころから昔話等で刷り込まれてきた日本人的価値観からして「鬼、妖怪、幽霊」は別の世界の生き物(?)のような気がしませんか?

私はそう思ってました、妖怪について深く知るまでは。

実は「妖怪と幽霊は別もの」ですが、鬼と妖怪は同じ世界に住んでいます。いや、「妖怪のルーツが鬼」と言ってもいいでしょう。

今日は「妖怪のルーツは鬼」という点について書いてみます。

他にも「妖怪の歴史」「水木しげるの妖怪絵の原点」「妖怪と幽霊の違い」「地獄の鬼」「妖怪の出やすい場所」「妖怪と民俗学」「妖怪と‥

書きたいテーマは沢山!

何回分になるかわかりませんが、まずは「妖怪のルーツは鬼」からはじめましょう。

※ 参考文献:記事最後にあります。

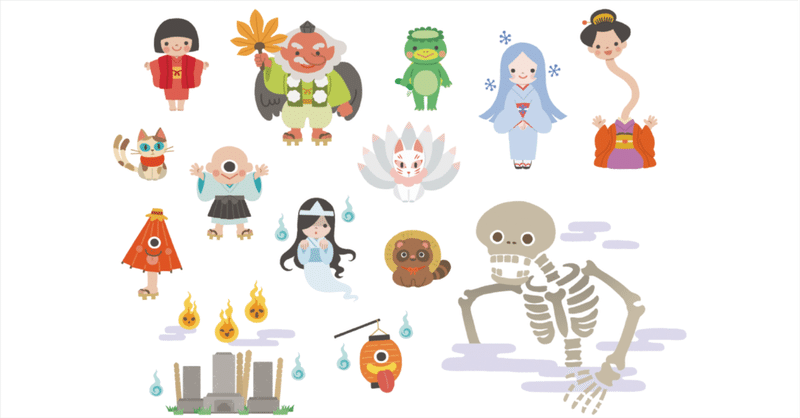

![1490190-[更新済み]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/40153046/picture_pc_b97dba947c298f01c911b8149bdb6e2f.png)

妖怪とは何だろう?

「妖怪」と私たちは一括りにしますが、そもそも妖怪とは何でしょう?

古来から人は自然と共に暮らしてきました。

いや、自然の強さを意識し、時におそれおののきながら畏敬の念を抱いて生きてきたんですね。人間の力ではどうしようもない自然現象や、理解できない不思議な現象に驚き、恐れながら。

不思議な出来事や不思議な現象も、初めは1人2人が体験したに過ぎなかったかもしれません。しかし集団全体が同じような生活をしている時代のこと。同じような経験をする人が増え、大勢が同じような認識を持つようになりました。

するとここで人間の思索活動が始まります。

元来、人は「理解できないものをなんとか理解しようとする」生き物です。

大勢が同じような経験をし、共通認識が増えてくると、その「理解できない対象」を「なんとか理解」するために、概念や名前を与えるようになります。

概念化され、名前がつくことで、人は「不思議で理解しがたい事象」を受け入れ、関わり方を確立していきます。

発生直後は未知のものとしておそれられたウィルスに「コロナ」と名前が付けられたのと似ています。未知のウィルスに名前がつくことで、私たちは戦う相手が明確になりましたよね。そして対策を講じ、関わり方を模索し、今に至ります。

もし「コロナ」と名前がついていなかったら…?未だに未知のウィルスだったら…?きっと世界は今のようではなかったに違いありません。

妖怪に話を戻しましょう。

そんなわけで、古来の人々が理解しがたい事象や自然現象に共通の認識を持ち、概念化し、形を与え、名前を付けていったのが「妖怪」の始まりです。

日本は「八百万の神」の国であり、その通念は人々の生活や心の隅々まで浸透していました。集団を構成するすべての人が同じような知識、経験、価値観を持っていたために、概念化の時点で同じような形を与えやすかったのでしょう。

こうして人々が想像から創り出したにも関わらず、一定に決まった形で妖怪が現れるるようになります。日本は南北に長い国ですが、妖怪の姿や現れ方にはあまり違いがないことからも、妖怪は日本人の通念が作り出したものだということがわかります。

昔の人々は、自分たちの理解を超えた超自然的な事象を「妖怪」として形作ることで、受け入れ、生活を共にしていったのです。

妖怪のルーツは「鬼」

妖怪が私たちが馴染み深い姿かたち(鬼太郎の仲間たち)になるのは、江戸時代のことです。

水木しげる氏の妖怪絵図のルーツについては、また後日書きますね。

江戸時代に一大妖怪ブームが起きました。その折に各地の伝承やそれまで伝わっていた姿かたちを統一したのが「鳥山石燕(とりやませきえん)」という浮世絵師です。このころには膨大な数の妖怪が登場しています。

ところで妖怪はそもそも、人間が理解しがたい超自然的な事象に形を与えたものでしたね。

『理解できないものを恐れ、概念と名前を与える』、この手法は江戸時代からさかのぼること約1000年、平安時代には行われていたことが分かっています。

それが「鬼」の登場です。

平安時代から日本人と共にいる「鬼」は、あまりに存在が多様で語り切れないのですが、ものすごくざっくり説明すると、

『理解できないものを恐れた平安時代の日本人の思想』に、

『仏教由来で入ってきた「鬼」という概念』が合体し、

私たちがイメージする「日本の鬼」になったというのが通説です。

「おに」という日本語は、大昔は「かくれているもの」という意味でした。

世の中の何が怖いと言っても、目に見えないもの・隠れているものが一番怖い、そりゃそうですね。目に見えないもの・隠れているものは、理解できませんから。

そして「おに(鬼)」の語源は「おん(隠)」だという説があります。そう、「おん(隠)」とは文字通り「かくれているもの」という意味。

「おん(隠)」を恐れる心理に、「おに(鬼)」の概念がくっつき、「鬼」、つまり恐れる対象として確立していったというわけです。

理解できないもの・目に見えないもの・人間の力ではどうしようもないものを「鬼」として概念化することで付き合っていこうとする人間の知恵。平安時代に生まれたこの知恵は、その後も脈々と受け継がれ、やがて鬼だけでなく事象ごとに「妖怪」が割り当てられていくことになります。

これが「妖怪のルーツは鬼」という話です。

*

今日はここまで。

今回、妖怪についてのnoteを書くに至ったのは、Twitterでのフォロワーさんとのやりとりがきっかけでした。

私がこんな投稿をしたら、

#スマホカメラチャレンジ

— みゆな👻チャレンジおばけ|言葉と写真で発見をデザインする (@1141Miyuna) December 2, 2020

お題:他の人の家にはなさそうなもの

▶妖怪関連書籍、見つからなかったのが数冊。

私が好きなんです、妖怪。

で、娘も大好きなんです。

生活密着の「お友達」です👹

妖怪は民俗学に通じます。

発展学習の入口としてもオススメ!

おはようございます☀

今日も良い一日を! pic.twitter.com/a29k1sSjza

いつも懇意にしてくださっている「くんれんせいさん」が、反応してくれまして。以下、一部抜粋。

ありがとうございます😊

— くんれんせい@国際派自己研鑽家🇯🇵🇩🇪 (@seicht_wal) December 3, 2020

妖怪博士と呼んでいいですか?🤔

個人的には、鬼のサラリーマンというタイトルにとても惹かれましたが、全部ググッてみます。

妖怪のルーツが鬼とは知りませんでした。

こんなやり取りをきっかけに、妖怪への思いをnoteに綴ってみることにしました。しばらくネタ切れの心配はなさそうです。

noteは楽しいですね。ではまた。

|参考文献|

一緒に楽しみながら高め合える方と沢山繋がりたいと思っています!もしよろしければ感想をコメントしていただけると、とっても嬉しいです。それだけで十分です!コメントには必ずお返事します。