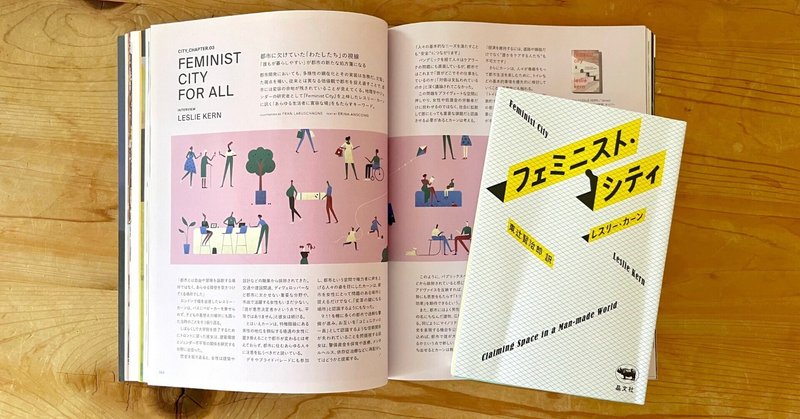

「フェミニスト・シティ」を読んで、女性目線で自分のまちを見渡してみた

翻訳版を心待ちにしていた書籍「フェミニスト・シティ」。まちづくりや、ジェンダーに興味のある人は読まれているかも知れませんね!

この本では、これまで都市計画や建築の分野は男性が活躍し、その意思決定で進められてきたことで、健常な男性にとって都合の良い形で作られてきた。そして、女性や高齢者、子どもなど立場の人にとっては不便や安全でない構造となっているという問題提起がされています。

著者であるレスリー・カーンは、自身のことをフェミニストと言っており、フェミニズム地理学を専門として大学で教えています。フェミニズム地理学・・・何!?って最初は思いましたが、ジェンダーの問題を都市の視点から研究しているような感じだと思います。そんな分野があるのだと知り、私はレスリーさんにもとても興味を持ち、この本を知ってから、フェミニズム地理学のレポートなども読んだりしていました。日本でも同様の研究をしている人がいるのですね〜。

本の中では、主に都市のハード面においてジェンダー格差を明らかにし、解決のための施策を取り上げて伝えています。ヨーロッパの事例が多いです。

この本を読んでまず感じたことは、「私が感じていた不便は声に出して良いものだったんだ・・・!」ということ。

ベビーカーを乗せるのが大変な路面電車(ステップが高すぎる!)、生活道路なのに車が多く子どもが歩くと危ない道、雨の日に遊ぶ場所がない・・・

など思い返せば色々な不便がありますが、これは子育て中の試練で、我慢しなくちゃいけないものだと思っていました。笑

公園もトイレがない場所の方が多いし、あったとしても古くかったり、衛生的にハテナ?だったり、周りの目が気になったりして。使いにくいことがほとんど。急に子どもや自分がもよおしたときは、家まで帰るしかない!ということも何度もありました。

でも小さな子どもがいたら、こんな不便はみんながしていることだとか、もっと自分が時間や心にゆとりを持っておけばいいんだと考えて、変えられるもの、変えていくべきものだと思っていなかったのです。

声を上げてもっと良い環境にしたい!してほしい!と言うべきだし、むしろ言わないと、その問題にすら気づいてもらえないということなんですよね。

私はちょっと変わっているから(笑)、子ども連れでも環境が整っている、てんしば(整備された大きな公園)やキューズモールなどの大型商業施設へはあまり行きたくなくって・・・子どもがいなかった頃と同じ様に、ローカルなカフェや飲食店、ギャラリーやユニークな個人店へも行きたいと思っていました。

でも、子連れだと行きにくいお店があるのも事実だし、自分も無理して疲れてしまうということも多かったです。

この本を通じて女性特有の問題が提示されたことは、男性にとってだけでなく私達女性にとってもとても大切なことだと思います。これは、次の世代に向けて改善していかなければならないことですよね。

ヨーロッパの都市のように、女性視点の調査や研究がなされることも大切だと思います。

一方で、都市計画が実際の都市に反映されるのには時間がかかるので、私達生活者の日々の暮らし方や個店のあり方が変わることでも、快適になるのではと思いました。

私のまちの子育て情報紙「ままちっち」では、子ども連れでもいきやすいお店(しかもローカルで個人経営の!)を紹介しているし、ちょっと頑張ってお店の人とコミュニケーションしてみると、席の位置やベビーカーの置き場など配慮してくれることもあります。

公園のトイレを良くするとか、電車をユニバーサルデザインにするとかいうと、自分とは関係のない話のようにあ感じてしまいますが、実際には生活者としてや、まちのいちプレイヤーとしてできることはたくさんあると思うのです。

私もコミュニティやお店を通じて女性視点のまちづくりに寄与していきたいと思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?