シートン以外の動物記

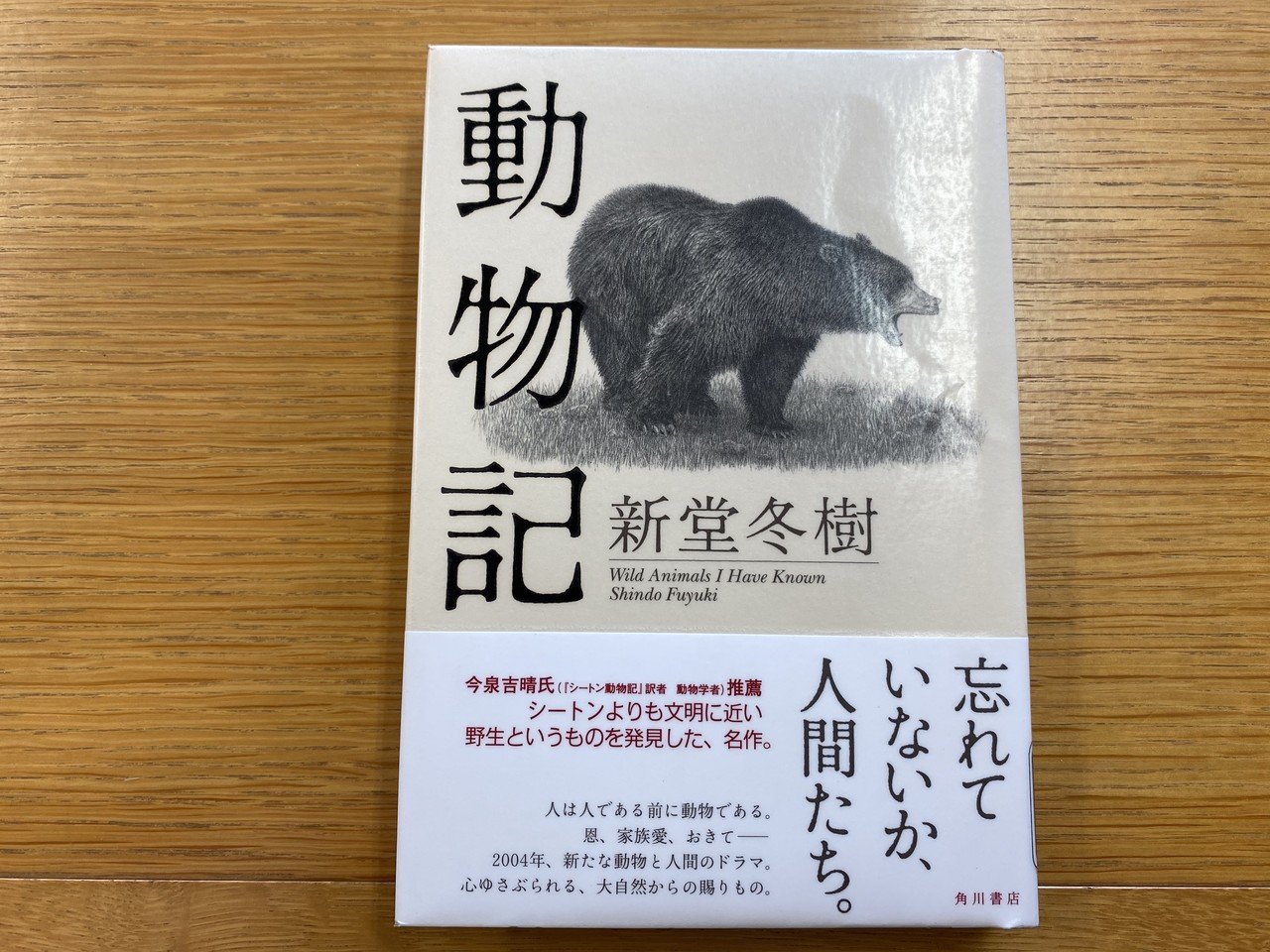

本の帯、業界では腰巻と呼ばれている。映画の予告編の様なものだ。

帯を見て(読んで)購入する事も多い。著名人の感想が書かれていたり、作中のイチ押しの文章が書かれていたり。正直読み終わった後で、帯に使われている箇所よりもっと心に残った箇所があったり、私だったら帯に書くならこっちのほうがいいなと思うこともあったりするが、それでも何を読もうか悩んだ時の指標になる事は確かだ。

『シートンよりも文明に近い、野生というものを発見した、名作』と帯にあった、とある本。特に動物好きというわけではないし、シートン動物記だって読んだことも無いのに、何故か心惹かれて図書館で借りた。その名も『動物記』。

‥泣いてしまった。

悲しい?いや違う。かわいそう?いや違う。そこに描かれる動物たちが愛おしくて泣いてしまったのだ。グリズリー、兄弟犬、プレーリードッグの3話構成。読み終えると結局”悪いのは人間”って言われた気がする‥。

グリズリーというと、その昔まさにそのタイトルの映画があった。観た事は無いが、グリズリー=人喰い熊というイメージだけが強くインプットされた。人間が熊を惧れるのと同じ様に、熊のほうも人間を惧れている。ガォー!って立ち上がって威嚇するのは、これ以上近づいてくれるなという警告なのだ。ただ闇雲に人間を襲っているわけではない。子熊を連れている母熊を除いては。母熊は子どもを守りたい一心で敵に向かってくる。母性だ。

グリズリーに襲われるとても怖かった映画を思い出す。「レヴェナント・蘇りし者」だ。母熊はディカプリオに銃で何度撃たれようが、執拗に向かってきて何度も何度も爪を立て咥えて首を振り回して投げつけトドメを刺そうとする。とても怖くて目を背けた。そこまでするのは熊が人間を惧れているからに他ならない。

山歩きが趣味の知人から熊撃退グッズの話を聞いた事がある。音を鳴らしながら歩くのは自分を守る=熊にここに人間がいるから出てくるなよ、と知らせるためだと言っていた。お互いに鉢合わせは避けたい。背中を向けて逃げたらダメだという話は山歩きをしなくとも知っている。しかし山の中で熊と鉢合わせしたら、そんな知識も吹っ飛んで一目散に逃げたくなるではないか。咄嗟の判断が命取りになる。まさにソーシャルディスタンス。何故か今流行りの言葉を思い出す。野生と人間生活のディスタンス。これが守られていないから悲劇は起きるのだ。

グリズリーを描いた『極北の王者アダムの生涯』は、まさに野生と人間生活の距離から生まれた悲劇。

母熊を撃ったハンターが、その時母熊が連れていた2匹の子熊たちのあまりの可愛さに家に連れて帰ってしまったところから悲劇は始まっていたと言っていい。子熊たちの見た目はプーさんあるいはテディベアだったのだろう。可愛い。しかし人間に飼われる事で野生が消えてしまうわけではない。ちょっとしたきっかけで獰猛な本能が表れる。そうなると人間にとっては恐怖でしかない。さっきまで可愛がっていたのに、次の瞬間には銃を向ける。人間の身勝手さ、残酷さ、そして裏切り。

野生に戻ったアダムは、成長し”極北のクマ王”と誰もが惧れるグリズリーになった。森の中にはもはや敵はいない。唯一の敵は”二足歩行で武器を持つ動物”。だから人間への警戒心は強い。

子どもの頃一緒に遊んだ、大好きだった少年に何十年も経って森で遭遇したアダムは、少年の事は覚えていなかったが、その匂い、声が記憶の奥底に残っていて、振り上げた前脚を止めた、という展開。王道な展開ではあるが、ドラマティックでリアルな描写に、いろいろな感情が湧き起こる。

動物は何も考えていない?何も覚えていない?

いやいや。受けた恩や可愛がってもらっていた愛、それらは人間のほうが忘れてしまっているのではないだろうか。

人は人である前に動物である。

兄弟犬の話では、動物を場当たり的に可愛がったり持て余すと平気で捨てたり、人間の身勝手さを思い知らされた。

プレーリードッグの話では、大切なものを命がけで守ろうとする気概が私たち人間にはあるのかと突きつけられる。

忘れていないか、人間たち。

本作の帯は、間違いなかった。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?