「苦手教科ってどう克服すればいいの?」~中高生のリアルな悩みを勉強カウンセラー慶大生が解決!①~

はじめに

みなさん、こんにちは!

勉強カウンセラー慶大生の塚原です。

僕は普段、地方の学校で勉強法に関する講演活動をしており、中高生が抱える勉強のお悩み相談を受けることがしばしばあります。この連載では、実際に生徒さんたちがその悩みを解決した方法や、僕自身の経験を踏まえたやり方をご紹介していきます。第1回目となる今回のテーマは「苦手な教科の克服」です!

みなさんは苦手な科目はありますか? 恐らくほとんどの方が「ある」と答えるでしょう。でも、その対策はきちんとできているでしょうか。

受験において苦手を放置するのは危険です。苦手があると、その分得意教科でカバーする負担が大きくなり、ギャンブル要素が多くなってしまうからです。また、得意科目をさらに伸ばして点数を上げるよりも苦手科目の点を伸ばす方が手っ取り早く、少ない労力で総合点を上げやすくなります。

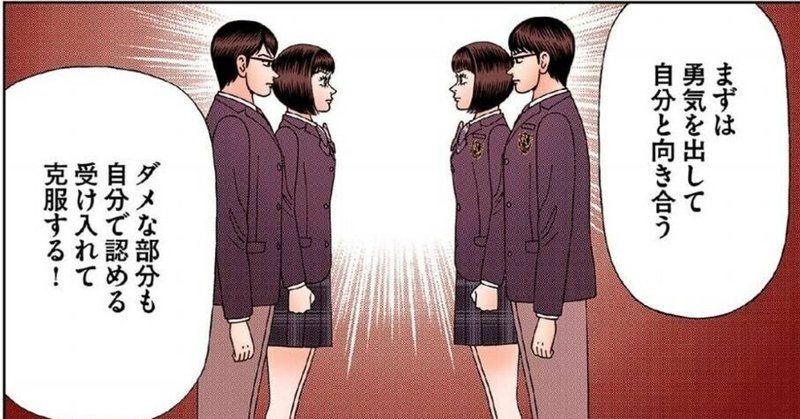

では、苦手教科はどのように克服すればいいのでしょうか? このお悩みを解決するヒントがドラゴン桜2にありますので、まず最初にご覧ください!

いかがだったでしょうか?漫画にもあった通り、苦手克服のカギは一言で言うと「自己分析」です。

苦手と正面から向き合おう!

得意な科目であれば成績も出やすく、自信のある分野も多いでしょう。もし弱点があったとしても、「ここを克服すればもっと伸びる」と前向きに自己分析ができ、対策をしてまた成績が上がるという良いスバイラルが生まれます。

逆に苦手な科目の場合、テストでも点数がなかなか伸び悩み、モチベーションが上がらず、目を背けたくなってしまいます。ですが、苦手な科目でもきちんと自己分析ができれば、良いスパイラルに繋がるはず!

苦手科目の中でも、比較的得意なところと出来ないところが分かれるはずなので、まずはテストなどの結果から客観的に分析しましょう。

「苦手だからやりたくない」というのはみんな同じ悩みとして抱えていますが、マンガにもあったように、まずは勇気を出して自分と向き合うことが必要です。ダメな部分も受け入れて、そこを強みに変えられれば受験での勝利が見えてきます!

・徹底的理解につながる方法3選

では、ここからは自己分析が済んだ後に、どうやって苦手を克服するかという具体的な方法を3つ紹介します!

①数字で成果を見る

まず1つ目は、数字で成果をとらえることです。数字とは、解いた問題の数や正解した個数、解く時のタイムなどです。また、同じ参考書を周回するときに、一回目と二回目で正答数の伸びや解き終わるまでの時間がどれだけ縮んだか、といった点も挙げられます。

このように自分の努力を数字にして可視化することで、少しでも成長を感じられるようにするとモチベーションにつながります!

苦手ということは、見方を変えれば伸びしろだらけということなので、頑張れば結果が数字に表れやすいです。その数字を見て、嬉しくなってまたやりたくなる、ということですね。

ただし、これには1つ注意点があります。それは、勉強時間そのものの数字は重視しないこと。

例えば「苦手教科を2時間やった」というのは、確かに努力したように思えますよね。でも、ダラダラやろうが集中してやろうが、2時間の長さ自体は変わりません。

時間は長さよりも密度の方が大事なので、解いた問題の数や正解した個数、解く時のタイムなど、成果に繋がる数字の方を見るようにしましょう。

②文を読み飛ばさない

2つ目は、説明の文章をきちんと読むことです。「何を当たり前のことを言っているんだ」と思われるでしょうが、実は結構大事なことです。

苦手教科の参考書や教科書って、苦手意識が邪魔してきちんと文章を読もうという気がなくなりがちです。さらに、英語と違って日本語は身近すぎて、適当に読み飛ばしがちにもなります。

変な感じかもしれませんが、理解しづらい所こそ「今自分は日本語を理解しようとしているんだ」という意識で、言葉の意味や文の構造に注意して、参考書の言いたいことを正確に捉えましょう!

僕の経験で言うと、受験生の時に、物理がある一定のレベルで伸び悩んでいる時期がありました。そこで、自己分析した結果、解説の日本語の主述関係がつかめていないことに気づきました。それに気づいてから、解説の文を現代文のように読み進めた結果、成績の壁を壊すことに成功しました!

こんな風に、日本語をきちんと捉える意識は「ある程度成績は上がってきたが、次の壁が見えてきた…」という人に効果テキメンなので、文章を雑に読み飛ばしがちな人は試してみてください。

③忘れそうなタイミングで復習

3つ目は、定期的に復習することです。有名な「エビングハウスの忘却曲線」で示されるように、人は時間が経つと覚えたことをどんどん忘れていきます。そのため、適切なタイミングで復習が必要になります。

一般的には勉強した翌日、1週間後、2週間後、4週間後のサイクルで復習すると記憶として定着すると言われているので、勉強のスケジュールに組み込んでおきましょう。

また、不得意な科目ほど知識と知識の繋りがよく分かっていない事が多いため、1,2日で一気に知識を詰め込んでしまうのもオススメです。一気に知識を入れることで全体像の把握ができます。

もちろんいきなり全部を覚えようとする必要はありません。覚えたり理解しないといけないことがどれくらいあるのか、ぼんやり把握するくらいでいいので、まず教科書や参考書全体をザッと流し読むといいでしょう。それを先ほどの復習ペースで繰り返すのです。

楽ではないですが、効果はてきめんなので、受験直前になって焦らないよう早めに取り組んでおくといいでしょう。

おわりに 誤魔化しが最大の敵!

いかがだったでしょうか? 誰でも苦手教科の1つや2つはあるものですが、自分が苦手ということは、他の受験生も苦手である確率が高いです。最後に差がつくのは、その苦手な部分を克服できたかどうかという点です。

「なんとかなるさ」という誤魔化しは厳禁! 徹底的な自己分析と対策で苦手をなくし、合格をつかみ取りましょう!

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?