「才能の差を努力で挽回する!」東大生が合格を勝ち取った「負けず嫌い」のマインド

みなさん、はじめまして!

現役東大生ライターの縹 峻介(はなだ しゅんすけ)です。

みなさんは「勉強を頑張らないといけないのになぜか頑張れない」、「どうも努力が続かない」なんてことありませんか?

そして、時にはこんなことを思ったりはしませんか?

東大生は受験生時代、なぜ勉強を続けられたのか?と。

そこで今回は、勉強を頑張る東大生の秘訣と僕なりの受験観についてご紹介したいと思います。

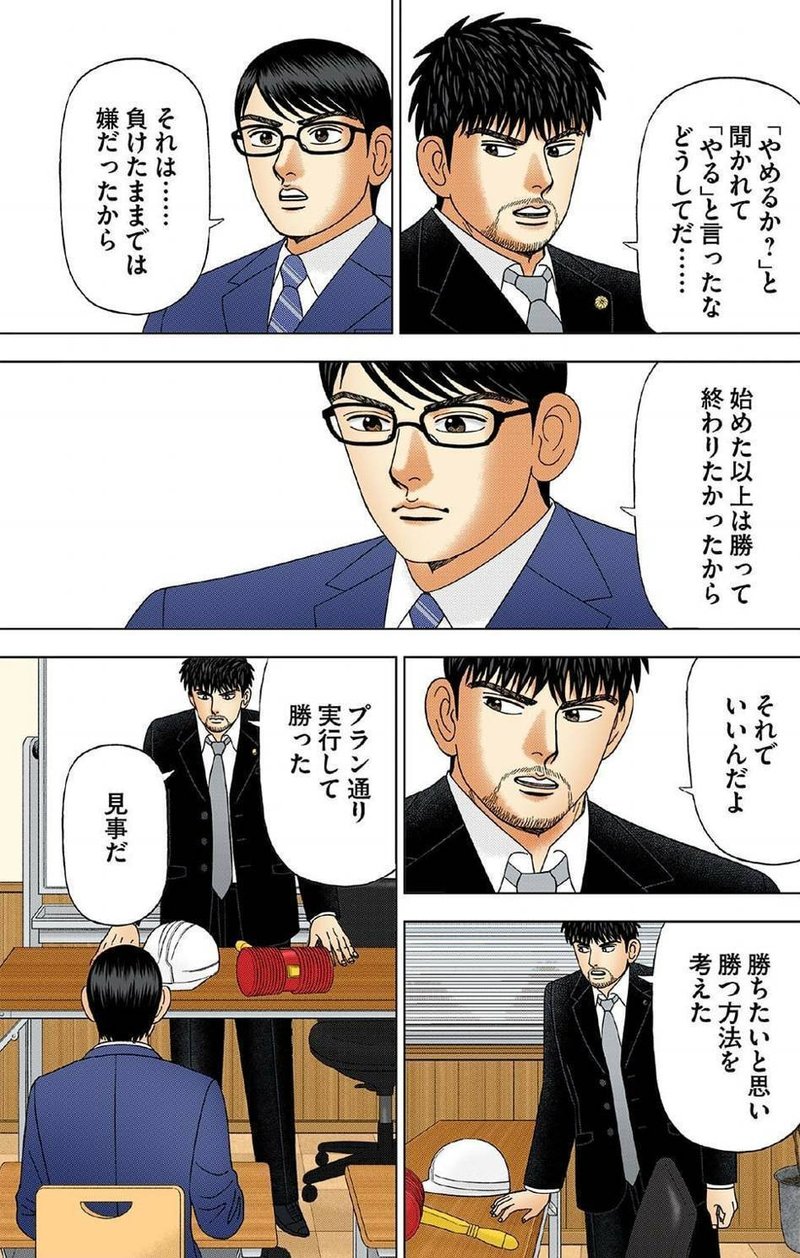

まずはドラゴン桜2の、こちらのシーンをお読みください。

東大模試の成績が思うように伸びず、「東大なんて僕じゃ無理だったんじゃないか」と弱気になっていた天野くんを見かねた桜木先生が、ゲームをもちかけるところです。

いかがでしょうか。桜木先生は天野くんに対し、「負けた悔しさは勝つことでしか拭うことができない」、「勝負は勝たないと面白くない」と語っています。

勉強でもこれは同じことが言えるのです。

勉強が好きな高校生や東大生に「なんで好きなの?」と聞いた時、「勉強ができるから」と答えられることがあります。一見すると元も子もないような答えに聞こえますね。

しかし、これは人より勉強ができるから勉強が楽しく、勉強が楽しいと思えるからよりたくさん勉強するようになる、というサイクルが己の中で回っている証拠なのです。

このサイクルを回すことでメンタルを保ち、受験を乗り切った東大生たちも多いのです。

桜木先生風に言えば、「東大生は、勉強が好きになるまで勉強している」という感じでしょうか。

とは言え、東大生でも最初から勉強が特段にできた天才タイプばかりではありません。むしろ、学校の定期テストで赤点ギリギリだったり、模試の判定はE判定ばかりだった、という人も少なくないのです。

では、そんなところから、どうやって「勉強が面白い、楽しい」と思えるようになったのでしょうか?

僕が考える秘訣は、「才能がないと自覚しても、なお負けず嫌いでいられるマインド」です。

これは勉強が好きになるために必要で、なおかつ東大生が圧倒的に優れていると僕が思う点でもあります。

皆さんは、「勉強に才能は関係あると思うか?」という質問に、何と答えますか?

僕は「勉強は確かに才能も関係するが、スポーツや音楽と比べると、努力で挽回できる可能性が高い分野ではある」と答えます。

だって、高校に行けば学校の授業だけでも1日6~7時間くらいは勉強します。逆に、勉強以外で毎日のように1日に6~7時間も努力することなんて、なかなか無いのではないでしょうか。

そこまで継続してやり込んだら、才能に関係なく何でも一流になれそうなものです。そんな努力を、少なくとも時間の上ではみんなやっているんです。

つまり、勉強は才能の有無を、普段の努力で十二分にカバーできる可能性があるということです。

さらに言うと、スポーツとか音楽って、そもそも自分が向いているかどうか最初は分かりませんよね? 部活や習い事で始めて、そこである程度頑張ってからじゃないと自分の適性に気づけないでしょう。

しかも、部活をどれだけ本気でやったとしても、週に30~40時間くらいしか練習時間が取れません。努力に割ける時間が少なかったり、才能の有無に気づくまで時間がかかるということは、必然的に、結果に対する才能の割合が増えるということです。

また、将棋の藤井聡太七冠や野球の大谷翔平選手のように、特定の分野で突き抜けた実力のある人なら、勉強の成績が良い悪いは関係ないでしょう。というかそもそも、勉強の成績が良い悪いの軸で測るべき方々ですらないはずです。

こういった特性を理解した上で、自分に特段の才能がないと感じていて、それでも負けっぱなしになりたくない、と思えるマインドがあるなら、頑張るべきことは1つしかありません。それが勉強です。

これは僕の実体験なのですが、中学生の時にとあるマイナーなスポーツをしていました(長くなるので詳細は省きます)。学校でも僕を含め2人しかそのスポーツはしていなかったのですが、中3の最後の大会で、僕ではないもう1人の方がなんと全国大会で優勝したんですね。

その時に僕は悟りました。僕はこのスポーツで勝つのは無理だと。もっと才能やセンスがあって、肉体的にも恵まれている人が沢山いるんだから、ここで頑張っても表彰される未来はないだろうと、そう思ったんです。

それでもやっぱり負けっぱなしは嫌だと、当時の僕は思ったので、代わりに勉強を頑張りました。中3の夏の段階では偏差値60くらいで、まあ多少周りよりは成績は良いけど、県立のTOP校は狙えないよね、という温度感でした。

そこから頑張りました。大会で負けた悔しさを、全部勉強に注ぎ込んだのです。

夏期講習の時点で、僕が通っていた塾内の圧倒的1位だったI君という子がいました。僕は彼を目標にして勉強し、10月の模試で彼に追いつきました。そこからは僕と彼の2人、週のテストでどっちが1位をとれるか、を競い合うくらいまでに成長しました。そのときには、すっかり勉強が楽しく感じるようになり、その勢いそのままに、県立のTOP校に合格できたのです。

勉強って毎日させられてて、嫌になる気持ちもわかります。でも、そこで努力さえすれば、周りの人よりも勉強ができるようなり、いつしか勉強が楽しく思えるようになるサイクルに入ることができます。

しかも、スポーツなどと違って、1番になれなくてもいいんです。東大生は1年に3000人も生まれます。学年全体のうちおよそ0.3%です。意外と多いように感じませんか?

もっと言えば、東大以外にもいわゆる「いい大学」は沢山ありますし、どのタイミングで努力を始めても、そこから努力をした分だけ報われるシステムになっているのが、この国の受験制度です。

そう考えれば、才能がないと自覚していても負けず嫌いでいられること、って受験においてはかなり強力な武器だと思いませんか?

そして、勉強って「なにかを成し遂げたい」とか「負けっぱなしは嫌だ」と考える人にとって、最も手軽で取り組みやすい起死回生の道具だと思いませんか?

なかなか負けず嫌いの気持ちが湧かないとか、競争が苦手という人であれば、他人ではなく自分に焦点を当ててみてください。

「失敗したり、努力を投げ出してしまった自分に絶望せず、過去の自分に打ち勝つ!」という風に考えてあげるのも、大事ですよ。

ぜひみなさんが楽しくなるまで勉強を続け、勝つ喜びを味わえるよう願っています。

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?