第1回 人類の誕生①

世界史まとめの初回になります。

今回は第一回ということで人類の起源について、そして初期人類について学んでいきたいと思います!

今回は人類の誕生から学習を始めますが、それより前の地球の歴史を学びたい方は下に貼ってある記事を見てみてください。

世界史の授業では学ぶことのない歴史を知ることが出来ると思います!

*なお、仮説を含むため正確ではない情報や考察があるかもしれません。予めご了承ください。情報提供いただければ適宜記事の更新を行います。

【1】ヒトの歴史は浅い

46億年という長い年月を経て、700万年前にようやく地球に”人類”と呼ばれる生物が誕生したといわれています。人類の歴史は地球全体の歴史から見るとおよそ657分の1しかありません(計算まちがってないですよね…?)。人類なんてまだまだ地球上では新米も新米です。

ですが地球の環境の変化にわずか1000年ほどの間で他の生物に比べて大きく影響をもたらしていった人類。なぜそんなことが可能だったのでしょうか?そしてそもそも”ヒト”とは何でしょうか?他の生物との違いについてなどの観点から考えてみてください。

【2】人類の起源とは

まず、人類の起源は大きく分けると、ヒト亜族(hominin)の起源と現生人類(Homo sapiens)の起源の二つの観点から見ることが出来ます。

簡単に言うと、ヒト亜族は人やチンパンジーなどの祖先(霊長目ヒト科)のこと、現生人類は今の我々と同じ人類(ホモ=サピエンス)のことを指します。まずはヒト亜族の観点から人類の起源について考えてみましょう。

ヒトはサルから進化したというわけではなく、サルと共通の祖先から枝分かれしてヒトになりました。

こうして地球上にヒトの特徴である直立二足歩行をする種が出現するようになります。

どこからを人類とみなすかは学説によって分かれるところではありますが、ここでは解剖学的特徴において直立二足歩行をしていたり歯が発達していたりしていたという特徴があると推測できる種を人類と仮定していきたいと思います。

【3】初期人類

この時代の初期人類は授業では猿人と習いますよね。アウストラロピテクスと言えばピンとくるのではないでしょうか。

3-1 サヘラントロプス・チャデンシス

まずは約700万年前に出現したサヘラントロプス・チャデンシス(Sahelanthropus tchadensis)についてまとめてみましょう。

サヘラントロプスは2002年にフランスの研究チームによってチャド共和国(中央アフリカ)で見つかりました。名前の意味には”チャド共和国で見つかったサハラ砂漠のホミニン”(ヒト亜族)という由来があります。

サヘラントロプスの特徴は何といっても直立二足歩行と犬歯の縮小です。犬歯が縮小し、臼歯が拡大しているということは雑食だったということを意味しています。葉っぱや果実、種などを食べていたのでしょうか…?

下の写真を見ると、「あれ?なんかチンパンジーみたい」と思う方も多いと思います。そう、初期人類といってもヒトと通ずる特徴が幾らかあるというだけであり、見た目などはまだサルやチンパンジーに近いんです。脳容量も350㏄ほどとチンパンジーと同じくらいしかないです。

ちなみにこの化石はジュラブ砂漠にあるトロ・メナラ遺跡という所で発見されたものですが、「生命の希望」という意味を持つトゥーマイと呼ばれています。

色々な学説がありますが、現時点ではこのサヘラントロプスの地点で人類はチンパンジーとの共通祖先から枝分かれをしたということになっています。頭蓋骨しか化石がないので判断しがたいとは思っちゃいますけどね。

3-2 オロリン・トゥゲネンシス

約600万年前になると、ケニア(東アフリカ)のトゥゲンヒルズ付近にオロリン・トゥゲネンシス(Orrorin tugenensis)が出現します。

オロリンは2000年にフランスの研究チームによって見つかりました。名前には”トゥゲン地域の先祖”という意味があります。サヘラントロプスよりは由来が分かりやすい…かな。

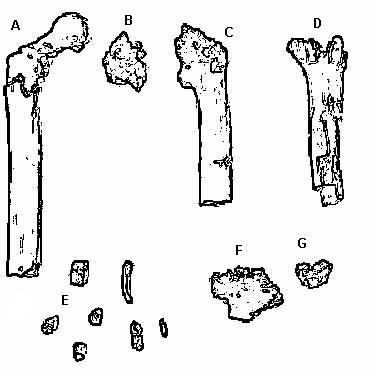

オロリンの最大の特徴は大腿骨の形態になります。大腿骨は僕たちでいう所の股関節と膝関節を構成する骨です。凄いざっくり言うと太もものとこの骨ですね。下の写真からも分かるように体のいくつかの部分が発見されています。

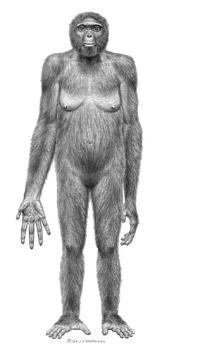

オロリンはここが発達していて、見つかった化石の構造上、直立歩行をしていたと示唆されています。ただ、頭蓋骨はないので脳の大きさなどは分かりません。再現図を見た感じほぼサヘラントロプスと同じような気がします。

また、腕の力が弱く木登りなどはできていなかったのではないかという考察もあります。

この化石はミレニアム・アセンスターなんて言われています。なんかかっこいい…!

3-3 アルディピテクス・カダバ

アルディピテクス・カダバ(Ardipithecus kadabba)は約580~560万年前にエチオピアのアワッシュ川中流で発見されました。

後述のアルディピテクス・ラミドゥスと同属です(アルディピテクス属)。違いを強いて言うなら犬歯の形状が違うということくらい。

「カダバ」には”家族の大もとの祖先”という意味があります。

また、アルディピテクスは”地上の猿”という意味です。

3-4 アルディピテクス・ラミドゥス

約440万年前にいたとされるアルディピテクス・ラミドゥス(Ardipithecus ramidus)は東京大学、カルフォルニア大学、エチオピア研究所などからなる国際チームによってエチオピア(東アフリカ)で発見されました。

俗にいうラミダス猿人ってやつですね。こちらは世界史に登場するのでご存じではないでしょうか。

前述のカバダとほぼ同じですが、ラミドゥスはほぼ完全な骨格が見つかっています。この全身体はアルディと名付けられています。

特徴としては樹上と陸上のどちらにも適応しているということが挙げられます。悪く言うと器用貧乏…?ごめんなさい。

足で物をつかむことができる構造をしていますが、手にナックルウォーク(チンパンジーのような四足歩行)の形跡がないことから二足歩行をしていたと考えられています。

これまた余談ですが、ラミドゥスには”ルーツ”という意味があります。つまり、アルディピテクス・ラミドゥスは”地上の猿のルーツ”という意味です。

参考:さらに人類の起源がさかのぼる可能性も…?

*2006年に東京大学総合研究博物館の諏訪元教授ら日本とエチオピアの研究チームが発見したチョローラピテクス・アビシニクスの存在により、ヒトが猿人類から、いつ・どうやって分岐したのか再考の余地があることが分かりました。この説が正しければヒトと猿人類の分岐時期がかなりさかのぼるかもしれないと考えられています。

【4】まとめ

ここまでが初期人類の紹介になります。ヒトとチンパンジーは遺伝子の99%が共通していると言われますが、実際そうなのかもしれないということが分かったのではないでしょうか。

では1%の違いは何なのでしょうか。主な違いは直立二足歩行をするか、食事の特徴、文化の形成といったものになります。

森林で生活していた初期人類が二足歩行を行うようになったのはなぜなのか。移動効率を上げるため、体温の調整をするため、物を運搬するため…?未だに明確な答えは割り出されていません。

ここから初期人類がどう進化していくのか、なぜ文化を形成するようになったのか。歴史の流れを学びながら考えていこうと思います。

では今回はこの辺で。

【5】参考文献

・サヘラントロプス<wikipedia。

・オロリン<wikipedia

・アルディピクス属<wikipedia

・東京大学総合研究博物館<リンク

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?