「ルーヴル美術館展 愛を描く」に行ってきた(後編)

はじめに

本記事は「ルーヴル美術館展 愛を描く」に行ってきた(前編)の続きです。

展示が4章だてになっており、前回の記事で2章までご紹介していますので、今回は3章と4章を取り上げます。

そのあと総論を書いてみたいと思いますので、よろしくです。

では、さっそく3章からいきましょう。

「ルーヴル美術館展 愛を描く」に行ってきた(後編)

Ⅲ.人間のもとに_誘惑の時代

さて、本展覧会のテーマは「愛」なのですが、初っ端からちょっとこれは違うのでは…という作品から見ていきましょう。

若い女性は左手にワインを入れたデカンタを持っています。おそらくワインを注ごうとしているのだろうけれど、男性兵士のほうは差し出した右手にグラスはありません。

手のひらにはコインが乗せられているので、まさに金を差し出しているところなのでしょう。

この貼り付けた画像ではわかりにくいのですが、男性兵士の頬は真っ赤に染まっていて、もうかなり飲んだのかな、という感じです。

題名は「粋な兵士」となっていますが、ぼくの印象ではなんか下心が透けて見えるおじさんだなぁ、という感じですが如何でしょう。

他方、若い女性の方はちょっと気まずそうです。少なくとも喜んでいる感じはしませんね。

本作から「愛」の要素を見つけるのは難しいですが、そのことが逆に本作のスゴさを表しているようにも思います。

金で「愛」を買おうとしている男性のイヤらしさと、それに気まずさを感じている女性の間に流れる空気感が、鑑賞者に如実に伝わってくるのです。

次もこういったビミョーな雰囲気をうまく伝えてくれる作品を取り上げましょう。

見てください、この若者の顔!

おそらく老婆は女衒なのでしょう。「うちは美人ぞろいだよ。2万でいいよ。」みたいなことを言っているのかもしれません。

若者は「えっ、うーん…。ど、どうしようかな…。」みたいな感じでしょうか。

若者は本当は今すぐ老婆の誘いにのりたいに違いありませんが、ちょっと戸惑って見せているように思います。

軽薄な男だと思われたくないという見栄も働いているのでしょう。

ですが、明らかに何かを期待している感情が透けて見えます。

老婆は若者のそういった感情もすべてわかっているのでしょう。

若者の肩に乗せた左手が、獲物を捕らえて逃さないパワーを感じます。

見えないはずの「空気感」が、本作では見えてしまう。

若者の表情と、老婆の左手と、そして背景の暗黒が、すばらしい演出効果を発揮しています。

お次はこういった「空気感」を演出した作品の中でも突出している作品をご紹介しましょう。

つ、ついに人物は消え去りました…。

ですが、何やらこの部屋には誰かが居そうな雰囲気だけはあります。

まず目に入るのは、奥の部屋の机に蝋燭と本が置いてあること。

特に本は机のキワぎりぎりに無造作に置かれています。

机のとなりには椅子が置いてあって、壁には画中画が2点飾られています。

あとで調べて見たのですが、はっきり描かれている方の画中画は本記事のはじめにご紹介した「粋な兵士…」の作者ボルフの作品「雅な会話」をモティーフにしたもののようです。

「雅な会話」は娼館で娼婦を口説いている男性を描いた作品です。

視線を手前に戻していきますと、奥の部屋の室内ドアには鍵束が刺さったままになっていますね。

不用心ですが、なにか家の主人に緊急の用事でもあったのでしょうか。

その下には木製の部屋履きが、これも無造作に脱ぎ捨てられています。

もっと手前に視線を持っていくと、薄暗い手前の部屋には箒が立てかけられています。

何が描かれているかについて詳述してしまいましたが、おそらくすべてが意味のあるものなのだと思ったためです。

この部屋の女主人は、箒で掃き掃除をしていたのかもしれないし、読書をしていたのかもしれない。

おそらく急な来訪があって、箒か本を投げ出し、誰かを迎え入れたのでしょう。

急いで室内ドアの鍵を開けたため、鍵穴から鍵を抜くのも煩わしい。

そのまま鍵穴に差し込んだまま、部屋履きも脱ぎ捨て、奥の部屋のベッド

(描かれていないが)にダイブしたのかもしれません。

また、これら室内の小道具にはそれぞれ暗喩が込められているとも言われます。

鍵は「忠節」を、部屋履き(木靴)は「性的なほのめかし」に使われるもので、箒は「女性の徳」を、そして蝋燭は「虚栄」の象徴であるそうです。

また画中画は先述の通り「売春」を想起させます。

本作は売春の現場なのかもしれませんし、不倫の現場なのかもしれません。

なんにせよ「不道徳」的ななにかを表している作品であるようです。

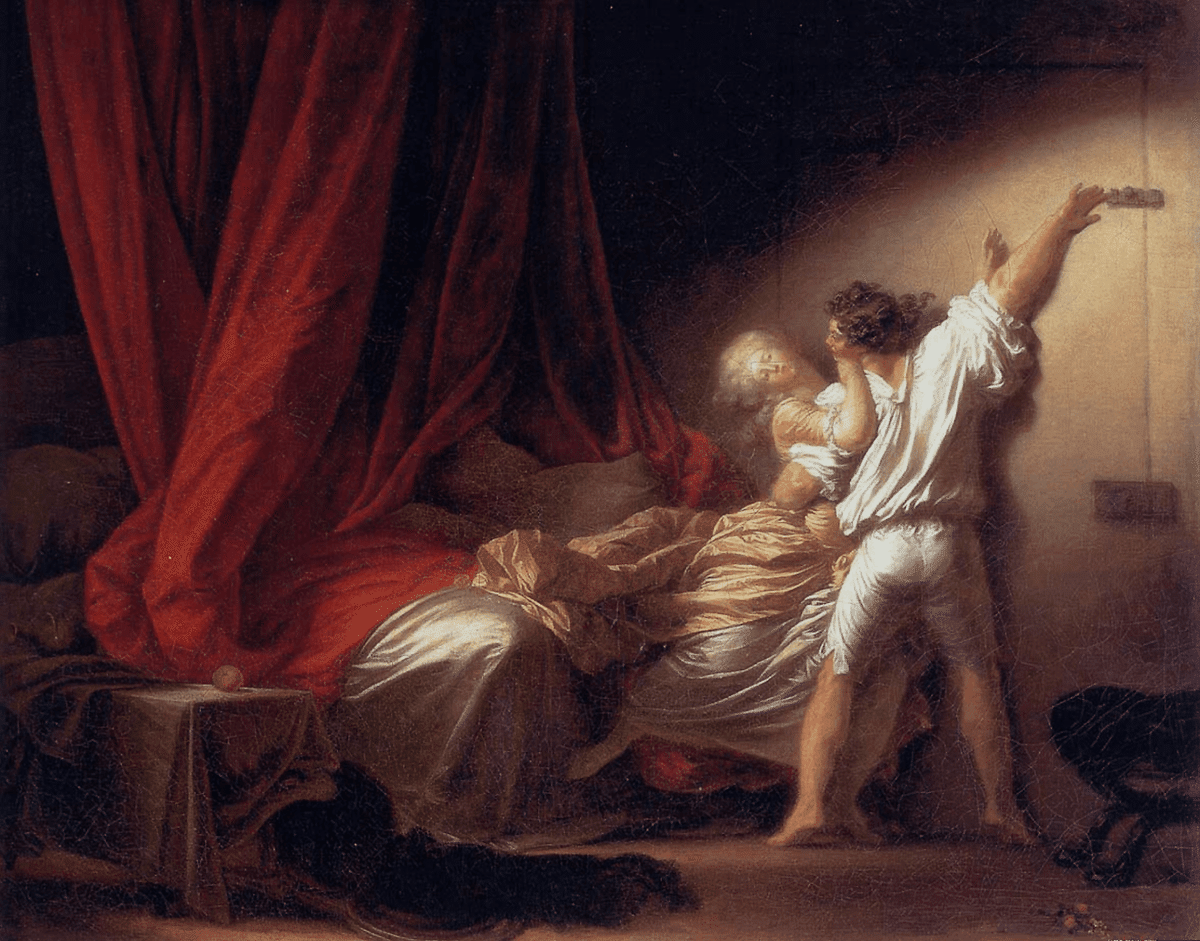

次に紹介したい作品は、本展覧会の目玉のひとつです。

まず画面左から右に横断するような躍動感に驚かされます。

男性は左腕でしっかりと女性の腰を捕まえており、反対の手では室内ドアのかんぬきに触れています。

女性は強く抱きかかえられているためか、くの字に身体を逸らしており、弱々しく左手をかんぬき方向に伸ばしています。

この画面全体の力強さは、これら一つ一つの要素が流れるように配置されているためだろうと思います。

そして、よりこの場面を劇的に演出するために画面右上からスポットライトを当て、背後には真っ赤な天蓋ベッドのカーテンを配置しています。

いやはや、この計算尽くしの要素てんこ盛り。すばらしいですね。

しかし、これはいわゆる「夜這い」というやつなのでしょうか。

確かに男性はかんぬきによって簡単に逃げられないようにしていますし、女性も抵抗しているように見えます。

ただ、それにしては上述したように劇的な演出がされています(悲劇的ではない)し、どこか女性の抵抗も弱々しいような気もします。

合意があるのかないのか、「愛」が成就したのか「夜這い」なのか。

第三者である鑑賞者には判断がむつかしいですが、往往にして他人の恋路はそんなものなのかもしれませんね…。

Ⅳ.19世紀フランスの牧歌的恋愛とロマン主義の悲劇

さて、最終章になります。

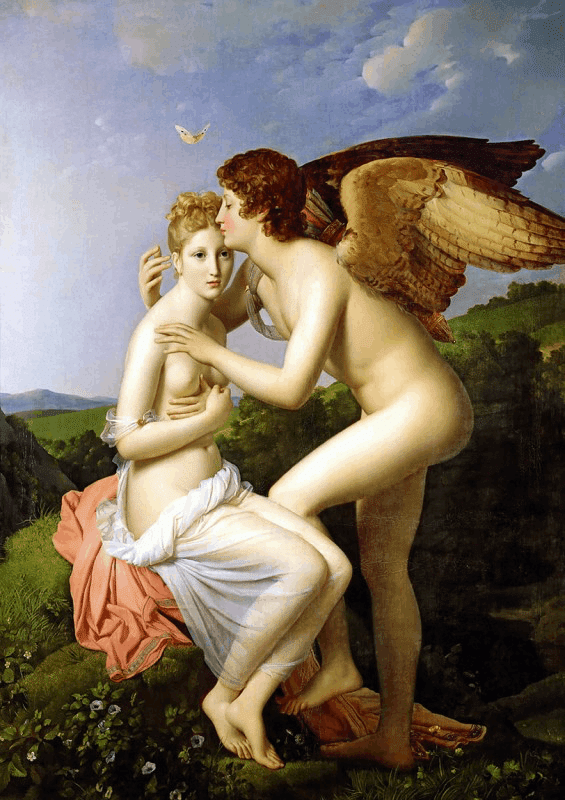

次に紹介する作品も本展覧会の目玉のひとつになります。

この作品、ぼくはそこまで好きじゃないのですが、傑作と名高い作品ですので紹介しますね。

アモルはいわゆるキューピットなわけですが、青年になっていますね。

女性の方は頭の上に蝶が舞っていることからプシュケだとわかります。

アモルとプシュケの物語はぜひ調べていただきたいのですが、ここでは本作に関連することだけ紹介します。

プシュケはとにかく美人だったらしく、美人すぎて結婚相手が見つからなかったんですね。

そこでプシュケの親父が占いしたところ、どっかの岩の上にプシュケを置いてけぼりにしろとのこと。そうしたら醜悪だけど優しい夫と結婚できるらしい。

でも絶対に夫の顔を見てはいけないんです。

そして迎えに来たのは占いと異なり超絶イケメンのアモルでした、という物語。

さて本作は、醜悪だと言われていた夫からはじめてキスされたプシュケの驚きを描いた作品だそうです。

「あれ?キモいやつだと聞いていたけど、そんな感じじゃないのでは…?」というプシュケの心の声が聞こえて来ますね。

ちなみにプシュケがアモルを見ていないのは、上述のように「見てはいけない」からです。

それにしてもなんか変なところをぼんやり見ていますよね。

画家的には目を瞑っているよりも、目を開いているほうが美人に描きやすいからなのでしょう。

さて、次が紹介する最後の作品です。

本作の題材はダンテ・アリギエーリ「神曲 地獄篇」の一場面です。

ちなみにぼくは「神曲」のファンなので、そういった意味でも本作はグッと来ました。

特に地獄篇はかなり面白いので、未読な方はいますぐ読んでみてくださいね。

フランチェスカは義弟パオロと恋に堕ち、フランチェスカの夫によって二人は刺殺されてしまいます。

二人は不義の恋に屈したとされ地獄に堕とされているところを、地獄を見に来たダンテとその案内役ウェルギリウスは目撃します。

ダンテ「神曲 地獄篇」のなかでもフランチェスカとパオロの物語は異彩を放っています。

政治犯や異教徒など歴史上の有名人がバンバン出てくるなかで、一介の市民の非業の死が取り上げられていることも違和感がありますけれども、それだけではなく、地獄に堕ちることでついにフランチェスカとパオロは一緒になれたという、不思議な幸福感に満たされている稀有な例でもあるのです。

本作では、パオロの顔は見えませんが、その右手はしっかりとフランチェスカを握っていますし、フランチェスカはどこか幸せそうな横顔をしていることがわかります。

画面右端の赤い服を着たダンテはむっつりした顔をしており、なんとも表情が読み取りにくいのですが、隣りにるウェルギリウスはなんとも感じ入った表情をしているように思います。

パオロの右胸、フランチェスカの背中の左肩甲骨付近に刺し傷が確認できます。二人が殺害されたときの致命傷はこれなのでしょう。

作画上、パオロの傷は右側に付けなければならなかったのかもしれませんが、心臓をひと突きされた傷ではないというところに、パオロの苦しみが想像できる気がします。

絶命するまでひどく苦しんだのではないかと思いますし、その影響がフランチェスカの幸福そうな横顔に対して、パオロがおそらく苦痛に歪んだ表情をしている理由ではないかと思います。

ダンテは「神曲 地獄篇」において、フランチェスカとパオロについて必要以上に力を入れて書いていると言われております。

ダンテが活躍した1490年ころのイタリアでは、この二人の非業の死は広く知られていたようですが、それにしてもかなりのページ数を割いていることは確かです。

ダンテはパオロとフランチェスカに、地獄とはいえ二人一緒にいられるように配置しました。

パオロとフランチェスカの「愛」が死してなお二人を結びつけているわけですが、それと同時にダンテの二人への「愛」も感じられますね。

まとめ_「愛」とは何なのか

本当はもっと紹介したかった作品もありましたが、ぼくの力不足でこのあたりで終わりにさせていただきます。

ここまで読んでくださったみなさん、いかがでしたでしょうか。

本展覧会は、副題が「愛を描く」となっておりましたので、やはりテーマは「愛」だったわけです。

本記事の前編でも書きましたが、ここでいう「愛」はかなり広範な意味で使用されていることがわかると思います。

本記事だけでも、売春や不義不貞といった行為までも「愛」の範疇に入っているわけですから。

では、いったい「愛」とは何なのでしょう。

そもそも「愛」はアガペー、つまり神が人間に対して与えるものを言います。

神による一方向的な人間に対する「不朽の愛」。

そこには見返りを求めない(そもそも人間が神に何かを与えることはできない)、完全な「贈与」として存在しています。

ここで重要なことは、「贈与」であり「交換」ではない、という点です。

見返りを求めたり、同等の「愛」を相手に求めたりするものではないのです。

この一方的かつ完全な「贈与」としての「愛」は、西欧社会において常に「世俗化」が試みられてきたのです。

つまり神と同じように、人間による人間に対しての圧倒的な「贈与=愛」への試みです。

人間と人間のあらゆる関係性において「愛」が可能であるかを検討されてきました。

一番わかりやすいのは恋人との関係性であり、時には恋(=エロース)との混同が起きました。

本展覧会においては、金銭の介入する関係性(売春)にまで「愛」が敷衍されていった様が描かれています。言わずもがな、金銭は「交換」の代名詞ですので、かなり遠くに来た感じがありますね。

他方、親子や家族との関係性において「愛」は可能であったでしょうか。

ある意味においてそれは可能であったと言えるし、また別の意味においては不可能であったと言えましょう。

親→子、子→親へと与えられる「愛」は、確かに「贈与」の側面があります。

また、親と子の関係性は本展覧会の出品作品にもあったように、神と人の関係性に擬しやすい。

そこに見返りを求めない「愛」が生じていることに疑いはありません。

ですが、親子には常に「贈与」の双方向性があるように思います。

親から子へ、子から親へ与えられる「愛=贈与」は、神から人へ与えられる完全に一方的な「純粋贈与」とは性格を異にします。

矛盾するようですが、いわば常に「贈与」の「交換可能性」が開かれていると言えましょう。

おそらく人間には完全な「愛=贈与」は不可能なのです。

それは神的なもの、「完全」や「永遠」、「万能」などといった概念が到達不可能なものであるのと同様なのだろうと思います。

西欧社会は、このような神的概念の実現不可能性を知りつつ、しかしそこににじり寄ろうとして来た歴史なのでしょう。

神の偉大さを信仰しつつ、しかしその神に取って代わろうとする営みのひとつが「愛」の世俗化であったのだろうと思います。

それは一面では「愛」の概念を歪めてしまうことになりました。到達すべきゴールポストの位置を変えてしまったわけで、むしろそれは「愛」概念の空洞化や拡散化を助長したと言えましょう。

ですが、それは悪いことだけではありません。結果としてぼくら人間は、「恋」や「情」の上位互換の概念を手に入れることができたのです。

それは本当の「愛」概念とは異なるとしても、新たな概念の創出として歓迎すべきことだったのだと思います。

「愛」は確かに定義があやふやで、捉えどころがない難しい概念です。

ですが、「愛」は確実に存在する概念だと多くの人が思っています。

この不定形性こそが、人間による人間に対しての「愛」の大きな特徴なのだと思います。

おわりに

本展覧会を最後まで見たぼくは、ショップ会場で図録とTシャツを購入しました。

図録はよほどつまらない展覧会でない限りは購入するのですが、Tシャツまで買ってしまったのは久しぶりでした。

ついでに「君の名は。」で主人公瀧くんのバイト先のモデルとなったレストランが国立新美術館内にあるので、ランチを食べてから帰ろうと思い向かったらめちゃくちゃ混んでいて断念。

結局、家の近くの居酒屋でランチ+ビールを楽しみ、至福の時間を過ごしたのでした。

いやー、しかし楽しかったですねぇ。

この記事を書いているのは5/7で、2023年GW最終日になるのですが、振り返ってもこの国立新美術館に行った日が一番充実しておりました。

今後も暇を見つけて美術館に足を運んでいきたいと思います。

そしてできる限り面白いnoteを書いていけたらと思いますので、またぜひ読んでいただけますと嬉しいです。

それでは、また近いうちにお会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?