「ルーヴル美術館展 愛を描く」に行ってきた(前編)

はじめに

こんにちは、みのくま改め箕輪(みのわ)と申します。

noteをサボっている間にちょっと心境の変化がありまして、本名で活動することにしました。

実は最近、継続的に活動できるように勉強会を立ち上げまして、Twitterで虚空に向けてぶつぶつ呟くのではなく、長期的に実のある「知」を手に入れるためにがんばってます。

その名も「シン・みのくま勉強会」。

もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、facebookのぼくのアカウントのほうにリアクションいただければと思います。

この新しい試みもちゃんとnoteに書きたいですね〜。

がんばって書こうっと。

さて、今回の記事はこの勉強会とはまったく関係ありません!(笑)

先日、六本木にある国立新美術館で開催されている「ルーヴル美術館展」に行ってきましたので、そのレポートを書きたいと思います。

かなりおもしろかったので、少しでもぼくがおもしろかった感じをお伝えできたら嬉しいですね。

「ルーヴル美術館展 愛を描く」に行ってきた(前編)

ぼくはとにかく六本木という場所が嫌いで、ぼくみたいな田舎者のうだつの上がらない人間の居場所なんてないんですよね。

本当に行くのが嫌なんですけど、1年に1回か2回、サントリー美術館に行くために仕方なく行くんです。

でも、今回行くのは国立新美術館。

国立新美術館はいいですよ。なにせ千代田線乃木坂駅直結で行けるので、六本木の街を歩かなくていい(笑)

六本木に闊歩している有閑紳士+マダムから怪訝な視線を浴びなくて済みます。

国立新美術館は現代美術の展示が多いイメージなので、そもそもあまり行かないんですよね。

国立新美術館は正面がかっこいいんだけどね。

事前に10時から入場できるチケットを買って、10時半ごろに着いたのですが、めっちゃ人が並んでいましたね。

入場するのにちょっと時間がかかりましたが、意外とすんなり入れたのはよかった。

「ジュニアガイド」と書いてあるとおり、内容はかなりお子様向けでちょっとげんなり。

子どもだってむつかしいこと知りたいと思うぜ。

ぼくはたいてい美術館に行くと音声ガイドをレンタルしますので、今回も600円くらい払ってレンタル。

満島ひかりと森川智之が担当しているらしい。

最近、音声ガイドに有名人を使うのが普通になってきているけど、ぼくはなんか普通にナレーションしてくれるだけでいいんですが…。

美術館に来るお客さんは、みんな音声ガイドに俳優とか声優とか欲しているんだろか…、という疑問がいつも沸きますね。

LOUVREからUとRを抜いて「LOVE」かぁ。うーむ。

ここで簡単に本展覧会の構成をご紹介しておきますね。

プロローグ_愛の発明

Ⅰ.愛の神のもとに_古代神話における欲望を描く

Ⅰ-1 欲情_愛の眼差し

Ⅰ-2 暴力と魔力_欲望の行為

Ⅰ-3 死が二人を分かつまで_恋人たちの結末

Ⅰ-4 愛の勝利

Ⅱ.キリスト教の神のもとに

Ⅱ-1 「ローマの慈愛」からキリスト教の慈愛へ

Ⅱ-2 孝心・親子愛_聖家族にみる模範

Ⅱ-3 犠牲に至る愛_キリストの犠牲と聖人の殉教

Ⅱ-4 法悦に至る神への愛_マグダラのマリアの官能的・精神的な愛

Ⅲ.人間のもとに_誘惑の時代

Ⅲ-1 室内の酒場_オランダ絵画における愛の悦びと駆け引き

Ⅲ-2 優雅な牧歌的恋愛_フランス流の誘惑のゲーム

Ⅲ-3 エロティシズム_〈かんぬき〉をめぐって

Ⅲ-4 夫婦の幸福の演出

Ⅲ-5 結婚の絆か、愛の絆か?

Ⅳ.19世紀フランスの牧歌的恋愛とロマン主義の悲劇

Ⅳ-1 アモルとプシュケ

Ⅳ-2 ロマン主義における男性の情熱

Ⅳ-3 死に至る愛

ここで興味深いのは、「愛」がかなり広範な意味で捉えられている点だと思うんです。

ある種女性を「モノ」として略奪している絵画もあれば、麗しい男女の恋愛を描いた絵画もある。他方、神に対する愛もあれば、家族に対する愛もある。

悪く言えば「愛」の定義があやふやで、かなりカオスな構成になっているようにも感じます。

恋人や家族、神、そして場合によっては暴力的な欲望に対しても使える、とても変な言葉である「愛」。

この不可思議な特性は、例えば「恋」という言葉にもないわけです。

「愛」とは何か、「愛」の本質とは何か。

この問いに対してのヒントを、本展覧会を鑑賞したあと拾うことができたらうれしいです。

では、気になった作品を中心に展覧会レポートを書いていきましょう。

Ⅰ.愛の神のもとに_古代神話における欲望を描く

まずはギリシア神話で超絶有名な不倫シーンから。

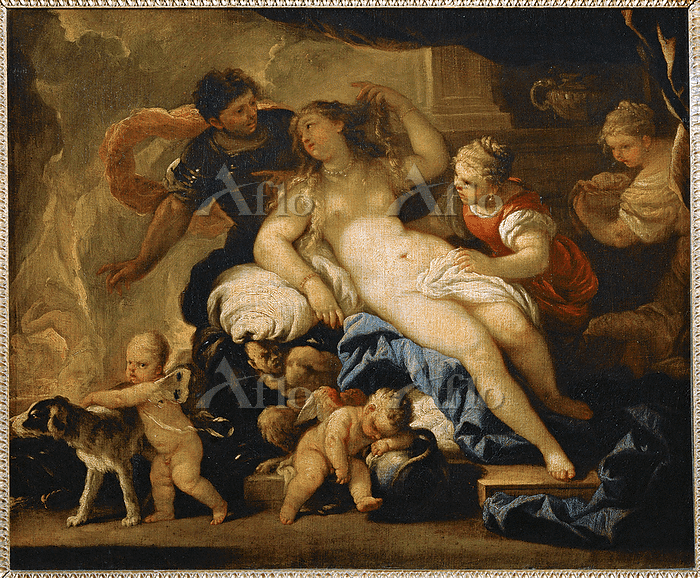

人物の肌や布の質感がかなり生々しく、部屋の匂いさえも漂ってきそうな作品。

ウルカヌスは画面右のヒゲの中年男性で、その妻ヴィーナスが軍神マルスといちゃついている不倫シーンを描いたものです。

題名は「ウルカヌスに驚かされるマルスとヴィーナス」とありますが、このシーンの1秒後にきっとヴィーナスとマルスは驚くのでしょう。

よくギリシア神話のなかでも取り上げられる題材なのですが、本作は飛び抜けてウルカヌスが可哀想…。いい表情してくれています。

他方、ヴィーナスとマルスの間に漂う「いい雰囲気」は見惚れてしまいますね。

画家ラグルネがヴィーナスとマルスを驚愕した表情に描かなかった理由は、この「いい雰囲気」こそを描きたかったに違いありません。

不倫はイケナイことですが、だからこそ「本当の愛」が生まれるという発想は、まさにフランス風という気がします。

のちにヴィーナスはマルスの子を産むのですが、その子こそアモル、つまり愛の弓矢を携えるキューピットなのです。

同題材ですがこちらも。

ジョルダーノはウルカヌスを画面左奥にうっすら描いています。火の神ウルカヌスはお仕事中みたいですね。

マルスはこっそり(しかし大胆不敵に!)ウルカヌスの職場に入り込んできて、なにかヴィーナスに喋っています。「場所変えよう!」とかかな(笑)。

他方、ヴィーナスはあまり乗り気じゃない感じがする。「ちょっと今日はダンナいるっていったじゃない。」とか気怠そうに言いそうです。

上述のラグルネとはシーンが違いますが、なにか登場人物の関係性も性格もかなり異なりそうな気がします。

ラグルネが描くマルスとヴィーナスは相思相愛で、なにかロマンティックな匂いを感じさせます。

しかし、ジョルダーノはかなり現実的というかなんというか、何かヴィーナスのほうが主導権を持っているように思うのですが如何でしょうか。

それでは違う題材も。

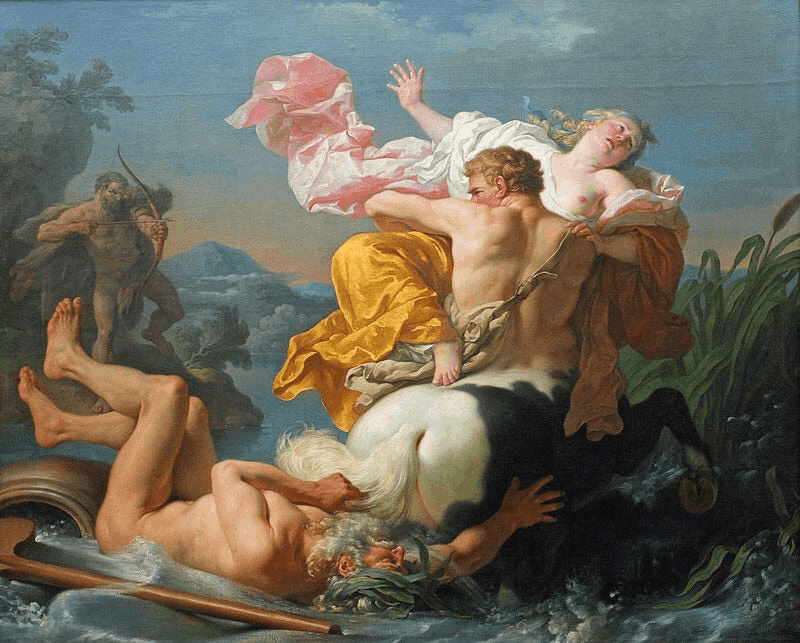

またラグルネを選んでしまった…。しかも今度は掠奪って…。

こんなポリコレ全盛の時代に不倫や掠奪を「愛」という題材で展示する国立新美術館…。攻めてるぜ。

とはいえ、ほんとラグルネは色彩がいいし、質感もいい。

質感がよすぎて、ひっくり返っている老人のキレイな肌に逆に違和感がありますけれども。

ケンタウロスのネッソスによってデイアネイラが掠奪された瞬間を描いているのですが、向こう岸に夫のヘラクレスが弓を絞っているのが見えます。

簡単にNTR(寝取られ)されないぞ、というところが上述のウルカヌスとは違うところでしょうか。

「愛」という点でいうと、これはネッソスの一方的な横恋慕と、ヘラクレスとデイアネイラの夫婦の絆を描いているということになるんでしょう。

ネッソスの横恋慕は痛いほど伝わってきますが、どうもデイアネイラは翻弄されているだけで、男性主体の「愛」しか伝わってこないところが残念ですね。

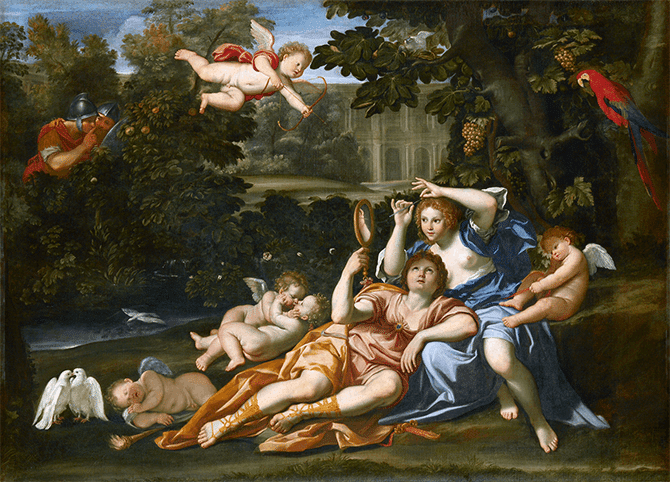

お次はこちら。

本作は十字軍騎士リナルドと、イスラム教徒で魔女のアルミーダの恋が主題となっています。

なんかアモル(キューピット)がいっぱいいますけれども、これらはリナルドとアルミーダの間に「愛」が生まれたことを示しているとか。

リナルドはアルミーダにぞっこんとなり、職務放棄して惚けてしまいましたので、リナルド奪還のため十字軍の同僚が潜入してきていますね。

リナルドはアルミーダのために鏡を持ってあげているのですが、アルミーダから目を反らせず口を半開きにしながら見入っています。

見上げているせいか、かなりアホ面です。恥ずかしいやつです。

他方、アルミーダはかなりカッコいい。目力が違います。

のちにリナルドは彼女に別れを告げ戦線に戻るらしいのですが、彼女は彼女でイスラム軍に加わり戦ったらしく、それほど胆力があった女性なのでしょう。

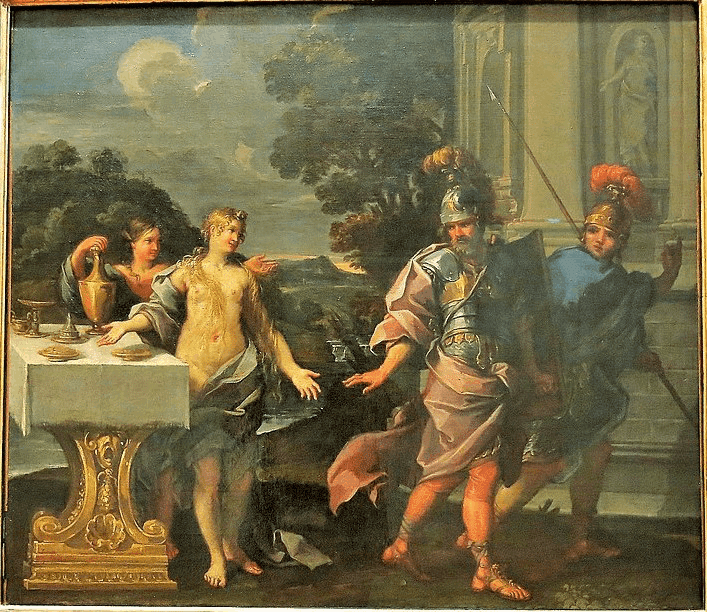

同題材でもうひとつご紹介します。

上述のリナルドがアルミーダと懇ろになってしまい戦線を離脱してしまったため、十字軍仲間のカルロとウバルドが奪還のためアルミーダの庭に侵入します。

その際に二人の女性から誘惑されている場面が描かれています。

たぶんカルロはヒゲが生えている方で、ウバルドは若年の方でしょう。

カルロはきっぱり断っている感じがしますが、ウバルドは絶対一人だったら誘惑に負けていそうです。

カルロもウバルドもとにかく重装備で厳しい顔をしているのと対象的に、女性陣(特に金髪の女性)は、裸同然の姿で渡り合っているのを見ると、どっちが本当に「強い」のか考えてしまいますね。

Ⅱ.キリスト教の神のもとに

本章に入っていきなりびっくりするような作品が目に入ってしまいました。

そちらからご紹介。

年老いた男性はキモン。獄中で飲食を禁止され衰弱しています。

唯一彼に面会が許されている娘のペロは、父親に授乳することで栄養を与えたという逸話から、本作は描かれています。

なんというか、現代人のぼくからするとかなり嫌悪感がある題材なのですが、このキモンとペロの逸話は古くから題材として好まれていたようです。

いわゆる「親孝行」「親への愛」といった文脈で受け取られていたようです。

確かにここまで身体を張れるのは凄いと思いますし、ペロのキリッとした表情には力強さを感じます。

実際に、こののちキモンの獄中での待遇は良くなったとか。

ただ、現代の話ではありますが、父娘関係はなかなか難しいことも多いようですので、何か男性側の希望や欲望みたいなものを本作から感じてしまうのは、きっとぼくだけではないと思います。

それでは、お次は父-息子関係も。

自分の相続遺産を使い果たして帰ってきたところ、寛容に迎え入れてくれる父を描いた作品です。

遺産を使い果たしただけでなく、盗賊に襲われてPTSDを発症していそうなくらいボロボロの息子で、むしろこの状態で怒ったり追い出したりできたら逆にスゴい気もしますけれども…。

それはともかく、父-娘関係だと「愛」を与える側は娘なのに対して、父-息子関係だと息子は「愛」を与えられる側なのはなんかモヤモヤするところではあります。

時代的な制約が大きいので、仕方ないところではありますが。

実はこの作品、父は普通の父というだけではなく、「神」に擬せられて描かれているらしいのです。

神は悔い改めた罪人をちゃんと受け入れてくれますよ、というメッセージが込められているのですね。

次は母-息子、というか聖母子です。

この作品、絶対に現物で見ることをお勧めします。

とにかくめちゃくちゃ聖母マリアが美しい。人生で一番美しいマリアを見たと思いました。

どうしても目がいくのが、マリアの首の付け根のへこみです。

きっとモデルの女性にこういう身体的特徴があったのだと思いますが、何かすごいそれが「生きている」感じがするんですよね。

また、マリアの目もいい。伏せ目ですがちゃんと目が開いているのがわかる。

このかすかに見える黒目が、不思議とマリアの愛情を表現しているように思うんですよね。

ただ幼子イエスに関しては、ちょっと普通に存在する赤ちゃんには見えませんね。

パンパンの手足は可愛いですが、ちょっと顔がキリッとしすぎている気がします。

幼子イエスあるあるではありますが。

後編に続く

さてさて、以上で本展覧会の半分くらいはご紹介できましたので、ここで一旦区切りとさせていただきます。

次回は「後編」という形で、3章と4章の作品の中からいくつかご紹介させていただき、その後全体の感想とか「愛」について考えたことを書いてみたいと思います。

いやー、しかしもっとたくさん紹介したい作品があったんですよねぇ。

これらの作品は普段フランスにあると思うと、心底この展覧会に行っておいてよかったと感じています。

睡魔に負けずに出かけてよかった…。

というわけで、ここまで読んでくださった方、本当にありがとうございました。

後編はさらに気合を入れて書きますので、ぜひそちらもご期待ください!

ではまた次回!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?