「こどもデザインスクール」開校!(後編)

こちらの前編では、「こどもデザインスクール」を開校するに至るまでの経緯を中心に執筆しましたが、後半では、実際の授業の様子を交えながらデザイン×教育について感じたこと・考えたことを振り返っていきたいと思います。

こどもデザインスクール、開校!

そして迎えた授業当日。

小学4年生2名と小学6年生1名、計3名のお子様が参加してくださいました。

せっかくコロナも明けて、対面で集まってくれているので最初にアイスブレイクで少し身体を動かす遊びをしました。その後、本日の流れの説明→私の自己紹介→子どもたちの自己紹介ワークを行い、なんとなく打ち解けてきたかな?というところで、いよいよ本題へ。

「デザインって聞いて、なにを思い浮かべる?」と子どもたちに聞くと、

「...建築士?」との答えが。

おお、ちょっと予想外!と思いながらも、「たしかに、建築士の方はおうちや建物をデザインしてるよね」と補足したり。おそらく、ご家族や親戚など、身近な方に建築士の方がいるのかなと思いました。

デザインとは、だれかのためにつくること。

これだけを漠然と言っても理解しづらいと思ったので、いくつか例を出してみました。

スライドを見せるなり、「赤ちゃん?」「小学生!」「消防士!」と元気な声が。ちょっとしたクイズ形式はやはりお子様に人気…!次回授業を行うときは、レクチャー部分ではもっと要所要所でクイズを入れてもいいのかも、と感じました。

「こうして考えてみると、身の回りのすべてのものは誰かのためにデザインされているよね」と伝えると、うんうんと頷いてくれており、一安心。

ここからは、デザインの大切な要素として“形の工夫”と“色の工夫”があるんだよというお話に。身近なものの例としてコップや信号機を挙げて、デザインの工夫されている点をお伝えしました。

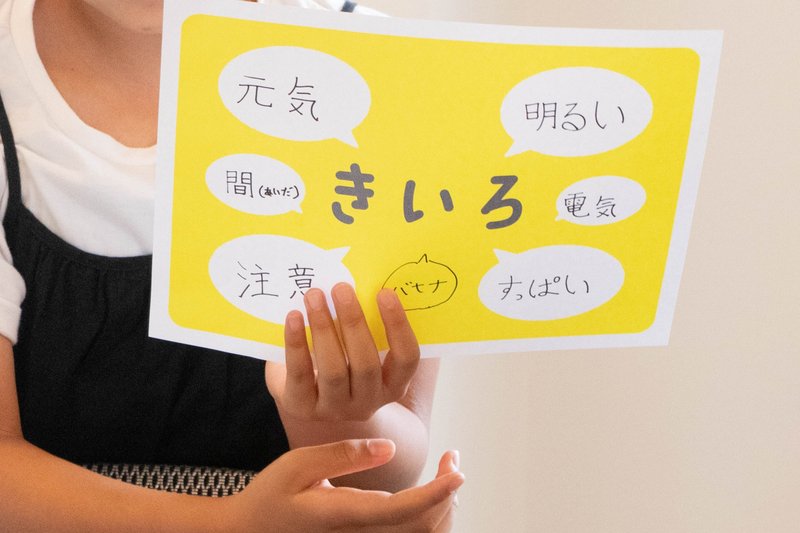

形と色の工夫をお伝えした後は、手を動かしてもらうワークとして「色から連想するイメージ」をみんなに考えてもらいました。

「あか」「きいろ」「みどり」と真ん中に書かれた紙の周りには空白の吹き出しが。それぞれの色から連想するものやこと、なんでもOKとして吹き出しの中に書いて発表してもらいました。

みなさんそれぞれよく考えてくれて嬉しい!

特に面白いなと思ったのが「きいろ」のイメージで「間(あいだ)」を連想するというもの。

なんで間なの?と聞いてみると、「信号で赤は止まれ、青は進めで、黄色はその間だから」とのこと。

確かに!

ストレートに世界を捉えているこどもならではの視点だなと思い、とても印象的な回答でした。

そんなこんなで、デザインについてのレクチャー&プチワークは終了。

最後のアウトプットとしては、こんなお題を出してみました。

お子様を連れてきてくれたのがお父様たちだったということで、まずは一番身近な「だれか」つまりご家族のことを思い浮かべて、うちわをデザインしてみよう!という流れでした。

〇〇の中身の部分は、すずしくでも、暑くでも、元気でも、なんでもいいよ〜とお伝えして、チャレンジしてもらいました。

ここからのみなさんの集中力が本当にすごかった。

もともと、絵を描いたり工作したりするのが好きなお子さんたちだったので、まさに水を得た魚の如くもくもくと作業に取り組んでいました。

当初予定していた授業終了時間が迫っていたのですが、あとちょっと!の声が入ったので、15分延長して最後まで完成させてもらいました。

ブルーとシルバーの異素材をミックスしてとっても涼しげに作ったうちわや、お父さんを「明るく、すずしく、リラックスさせる」をテーマに3色を使って構成したうちわ、色もさることながら立体的な形を作って視覚的に涼しいものをアピールしたうちわなど、お子さんの個性が光るとっても素敵なうちわを作ってくれていました。

授業の最後はお父さんへの発表会。

それまでは活発におしゃべりしていた子どもたちも、お父さんに直接渡すのは少し気恥ずかしいのか、ちょっと小声になりながらも頑張って発表。

お父さんたちも喜んでくれて、L4Dこどもデザインスクール第一回は無事終了。

参加してくれた3名のお子様がとても明るく礼儀正しく、前向きに授業に参加してくれたのでなんとか楽しく終われたのかなと思います。

授業を行なってみて気づいたこと

今回の授業を通して、たくさんの気づきを得ました。

まず最初に、授業づくりの難しさ。

なにを伝えるのか、内容も手法もなんでもできる。そこから、今回はここ!と絞ってわかりやすく言語化&視覚化してまとめていく作業がすごく大変かつ面白かったです。

ただ、こうして書いてみると、その過程って普段私たちが行なっている「デザイン」と同じだなと。今回、私は「小学校4年生と6年生のこどものため」に「授業」というものをデザインしたんだなと感じました。

あとは、想定していなかったいろんな答えや発想がおもしろかった!

デザインって聞いて思い浮かべること「建築士」、きいろから連想するイメージ「間」など、自分の発想にはない答えがたくさん出てきたり、最後のアウトプットのうちわ作りではむしろこどもたちに工作のアイデアを教えてもらったり。月並みな言葉ですが、こどもから教えてもらうことって本当にたくさんあるんだなと実感した1日でした。

自分で授業の内容から考えて講師をするという意味では、初めてこのような機会をいただき、デザインとこども(もしくは教育)について改めてたくさん考えるきっかけとなりました。

話は逸れますが、私の経歴について

ここでちょっと話が逸れますが、もしよろしければ私の経歴について紹介させてください。

新卒から制作会社でデザイナーとして6年間働き、2022年5月にレベルフォーデザインに入社しました。こう書くと、大学や専門学校でデザインについて学んできただろうと一般的には想像されるかと思うのですが、実は、もともと大学では全く別の分野である教育学を学んでいました。

中央大学の文学部に設置されている教育学専攻で、教員養成というよりもどちらかというと教育学研究の側面が強い専攻です。

「絵を描くこと」と「こども」。

小さい頃からずっとこの2つにとても興味があり、好きで、将来はこれらに関わる仕事がしたいと考えていました。

その中でも、どちらかというとクリエイティブのほうに強く関心がありました。ただ当時中高生だった私にとって「デザイナー」という職業は“なんだかよく分からない横文字の職業”というくらいの理解度で、クリエイティブといえば「絵を描くこと(つまり画家)」。だけれど絵で食べていけるほどの実力はない、と悟った思春期でもありました。そして高校卒業時点では教育を選択し、ご縁のあった中央大学に入学したという流れです。

そして、大学に入学してみると、これがまぁとても楽しくて。

学生主体で毎週教育学について自由に議論する教育学専攻サブゼミナールや、先輩と共に立ち上げることになった唐木田児童館での児童館ボランティアサークル。もともと負けず嫌いで入った環境にフルコミットしたがる性分もあり、代表や運営を務め、忙しくも充実した日々を過ごしていました。

(実際に手を動かしてなにかをつくるという意味でのクリエイティブからは、人生で一番距離をおいていた時期かもしれません。)

そんなこんなであっという間に4年が経ち、就職活動の時期がやってきました。本稿では割愛しますが、大学で教育について学んでいく中で、「教員になる」という選択肢は自分の中から消えていました。そうなると、もともと好きだったクリエイティブに関する仕事に就きたい。その思いが日に日に強くなっていきました。

大学4年生の夏に決心し、10月〜3月までの半年間、専門学校の夜間のグラフィックデザインコースをダブルスクールして、ソフトの使い方を覚えながら同時に作品づくりも行い、なんとかポートフォリオが形になった大学卒業間際の2月に就職活動をしました。今思うと本当に運が良いのですが、都内の制作会社に拾ってもらい、デザイナーとしてのキャリアがスタートしました。

この経歴を人に話すと「行動力があってすごいね」と言っていただけることもありますが、私にとっては、これがずっとコンプレックスでもありました。

会社のほかのスタッフのように、美大や専門学校でみっちり数年間デザインを学んだわけでもなく。

教員として日々こどもに関わったり、教育関係の事業に携わる学友や先輩のように、教育に貢献できているわけでもない。

どっちつかずの中途半端な経歴で、専門学校や美大に行けばよかったかなとか、デザイナーじゃなくて教育に関わる仕事に就けばよかったかなとか、働きはじめた頃は特にそんなふうに考えることが多かったです。

振り返りとまとめ

デザイナーとして働いていくうちにそう思い悩むことも少なくはなりましたが、それでもどこかで教育に対して負い目のようなものをずっと感じていました。だからこそ、わたしにとって、今回のこどもデザインスクールはとても重要な意味を持つものでした。

大げさかもしれませんが、スティーブ・ジョブズ氏のスピーチ「Connecting the dots (点と点をつなげる)」。私の中の「教育」という点と「デザイン」という点がつながった、そう感じる出来事でした。

今年度、デジタルハリウッド・アドビ・ベネッセ連携のオンライン講座「チャレンジスクール」のデジタルクリエイティブ講座の講師をやらせていただくことになった時もほんとうに嬉しく、いまも毎週楽しく授業をさせてもらっています。

そこからさらに、「自分で授業を組み立てて実践する」という新しい取り組みもできたこと、教育とデザインというものが繋がってそこに自分の力が役立てること、こんなに嬉しいことはないなと思っています。

自分が中高生だったころは「デザイナー」という職業や、クリエイティブについて学べるような場所はとても少なかったように思うけど、こうして学校以外の場で自分の興味のある分野に触れることで、こどもたちの将来の可能性が広がっていくのは非常に重要なことだと信じています。そして、本当に微力で、小さな取り組みではありますが、そんな機会を今後もつくっていきたいと思っています。

つい日々の仕事に忙殺されて言い訳しがちですが、

わたしも進化し、授業も進化させながら、こどもたちがわくわくしてくれるようなデザイン×教育の実践をこれからもできるよう、精進してまいります!

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

赤嶺 舞

⚫︎この記事を書いた人

赤嶺 舞(あかみね まい)/ L4D / デザイナー

1994年生まれ、神奈川県出身。企業や地域のブランディングデザインを中心に活動中。ゆくゆくは、大学時代からの学びを生かし、培った力を子どもや教育に還元していきたい。

Facebook https://www.facebook.com/mai.akamine.37/

Instagram @mai_akamine