出張ベビーシッター 小谷彩加|お母さんが「やりたいこと」をあきらめないために!【職業図鑑No.005】

海外では当たり前の仕事でも、日本ではまだまだ市民権を得ているとは言い難い仕事があります。そのひとつ、ベビーシッターを使ったことがある人はかなり少ないでしょう。

今回は、お母さんとベビーシッターをつなぐビジネスを立ち上げた小谷 彩加さんにインタビュー!

小谷さんがなぜベビーシッターに着目したのか、この仕事でどんなことを叶えたいのかを伺いました。全国のお母さんを助けるべく、小谷さんは今日もアクティブに働いています!

きっかけは「ムチャぶり」だった

―― 早速ですが、小谷さんのお仕事を教えていただけますか?

まだ立ち上げたばっかりなんですけど、ベビーシッターのマッチングサービスを展開しています。その中でも特に「病児保育」に特化させたいと思っています!

―― ベビーシッターっていうと日本ではあまりなじみがないですよね?

私のママ友もベビーシッターを使ったことがある人はいないんですけど、私自身は使ったことがあって…。

引用:東洋経済オンライン「「ベビーシッターを敬遠する」日本人のナゾ」

しかも起業する前に「なにしよっかな~」と全国を回っている最中の、北海道にいるときに公園で6時間遊んでもらうっていうね(笑)

―― ムチャぶりじゃないですか(笑)

そうなんですよ~(笑)

でも、子どもは6時間遊んでもらってすっごく満足していましたし、あとから「こんな遊びした」「あんなお話した」って楽しそうに言ってくれたんです。

来てくれたベビーシッターさんも、嫌な顔ひとつせずに遊んでくださって、本当に感謝しています。もちろん、みなさんが対応していただけるわけではないと思うんですけど、お願いしたベビーシッターさんは本当によかった!

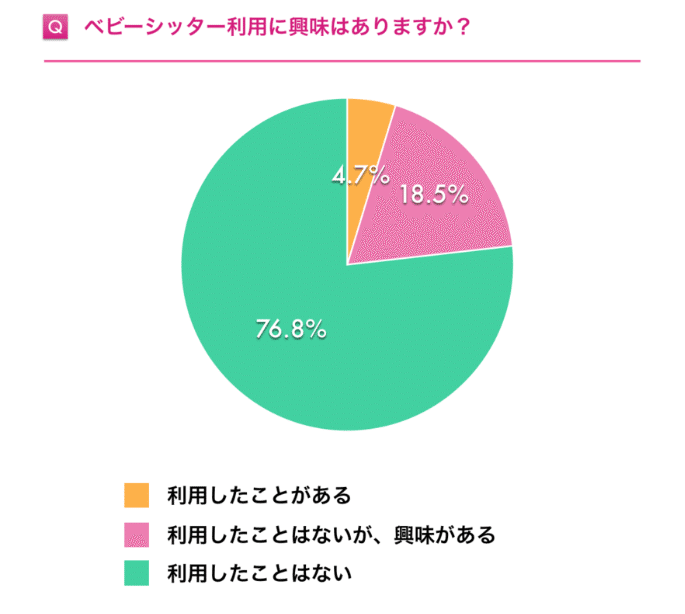

引用:KIDS LINE「ベビーシッター使ってる?〜最新シッター普及率調査〜」

私自身もこの一件があるまでベビーシッターってよく知らない存在でした。でも、それからも2回ぐらい自宅でもベビーシッターさんをお願いしてみてもらいましたよ!

…家のお片付けもしてもらっちゃいました(笑)

―― 役割、変わってません?(笑)

まあまあ、そこは…ね?(笑)

あこがれの仕事と現実の問題

―― もうひとつの方針である「病児保育」にフォーカスされたのはなぜですか?

私の看護師時代の経験や、実際に見聞きしたことが深く関係しています。

中学時代からあこがれていた看護師をしていたんですけど、子どもが病気で早退するときに、すごく後ろめたさを感じたんです。上司とか同僚も「いいよいいよ」とは言ってくれる。でもなんか、帰り辛いというか…。

好きな仕事で、辞めたいまも好きなんですけどね。

―― なにがそんなに帰り辛くさせていたんでしょう?

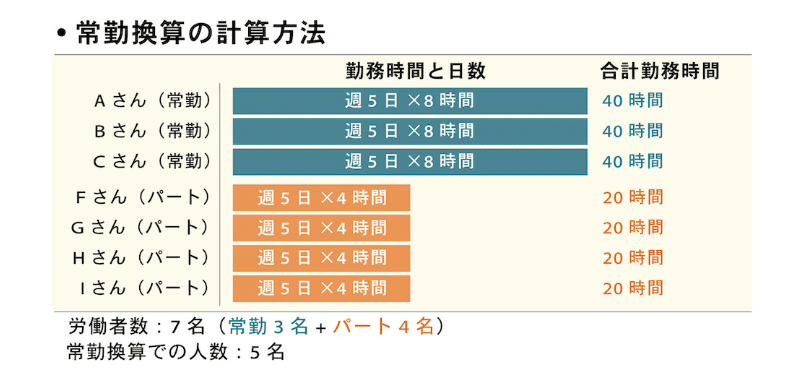

私がいた病棟では「7:1」の法則というのがありました。病棟や病院ごとに違うもので、患者さん7人に対して1人の看護師を置くという意味です。

で、もし私が帰ってしまうと、上司が考えて配置したこの法則を壊してしまう。ただでさえ看護師不足が叫ばれているなかで、上司も大変だったんじゃないかとは思います。でも、実際問題、子どもは病気で早く帰らないといけないから誰かに負担してもらわないといけなくなるんです。

引用:kiralike「看護師の人員配置基準、常勤換算、7対1、13対1看護とは?知っておきたいポイントを解説!」

私みたいなママさん看護師も含めて、実際に「子育て中の人は一人前カウントができない」と言われたこともあります。最初から戦力外として見られているんですね。

―― なるほど…

で、病児保育の施設に子どもを預けたら解決できるんじゃないかってなりますよね? でも、こっちはこっちで問題があるんです。

―― どんな問題が?

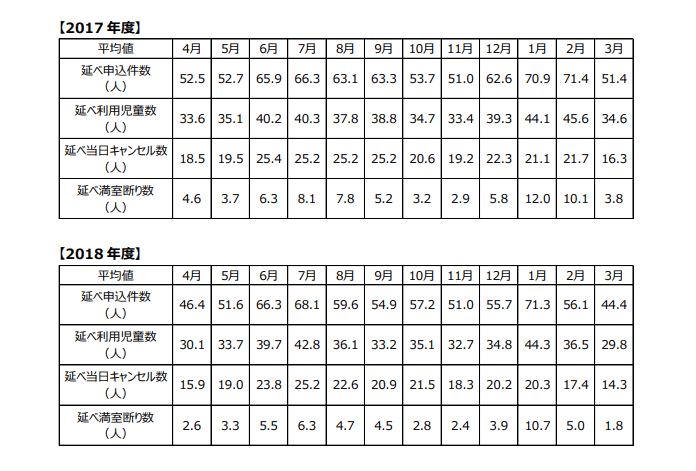

まず、病児保育をしている場所も少なければ、定員も少ない。2~3人ぐらいが平均的じゃないでしょうか?私の周囲はそんな感じでした。

引用:厚生労働省「病児保育事業の運営状況に関する調査報告書」

あと、そもそも病児保育の施設を使おうと思うと、病院にかかっているという診断してもらわないといけない。「病児保育」と言っても一般的には集団保育なので、誰かが何かの病気をうつし合う可能性もありますよね? 衛生面的にもちょっと問題があるんです。

問題はいろいろあるんですけど、それをまるっと解決できるのが病児専門のベビーシッターじゃないかな?と思っています。

―― なるほど、たしかにいろんな問題が解決できますね

あ、ちなみに私自身がベビーシッターになろうって思ったわけではないんです。

あくまでもベビーシッターとお母さんをつなぐサービスなので、私は一家に1人のベビーシッターを付けられるようにいろんなことを考え、動いています!

―― お話を伺っていると、看護師に不満があったとかはなさそうですね

ぜんっぜんなかったです。看護師の仕事は天職だと思っていましたし…。

でも、看護師の世界の現実とか自分の将来とか、いろいろなことを考えると「看護師だけで終わるのも違うな」って感じました。看護師として学びたかったことを学べましたし、以前から独立願望はあったので…。

私の想いが、看護師の仕事から「世の中のお母さんを助けたい」に変わったから独立したんです。熱量をより強く感じる方に変わった、という感じですね。

子どもを言い訳に使わない未来

―― 小谷さんにとって「仕事」ってなんですか?

これねー、メチャクチャ悩んだんですよ(笑)

―― 難しかったですか?

そうじゃなくて、自分自身が何も仕事していない人生は考えられないなって…。いっぱいあるんですけど、仕事は生きることでもあり、子どもを愛することでもあると思っているんです。

私が子どもを産んでから、しばらく専業主婦をやっていました。実家の母が「専業主婦のほうがいい」と言っていたのもあって…。

でもそれから半年後に産後うつになっちゃって、階段を上ることも怖くなってしまいました。

夫も支えてくれて、いろいろ相談して、結果的に看護師に戻ろうと決めたんです。そうしたら心が穏やかになって…。そのとき気が付いたんです。私は仕事をすることで子どもを大切にできるんだって。

もしあのとき働くことを反対されていたら、私はもうこの世にいなかったかもしれません。それぐらい大きな気付きでした!

―― 小谷さんにとって「仕事」にはいろいろな意味があるんですね

そんな経験もあって、世の中のお母さんに「子どもがいるから○○できない」っていう言い訳をしなくてもいいような社会を作りたいんです。

お母さんって、自分が本当にやりたいことを止めてしまっている。仕事とか趣味とか…。子どもを言い訳にしたくて使っているわけじゃないんでしょうけど、お子さんが理由でできないのはダメだと思うんですね。

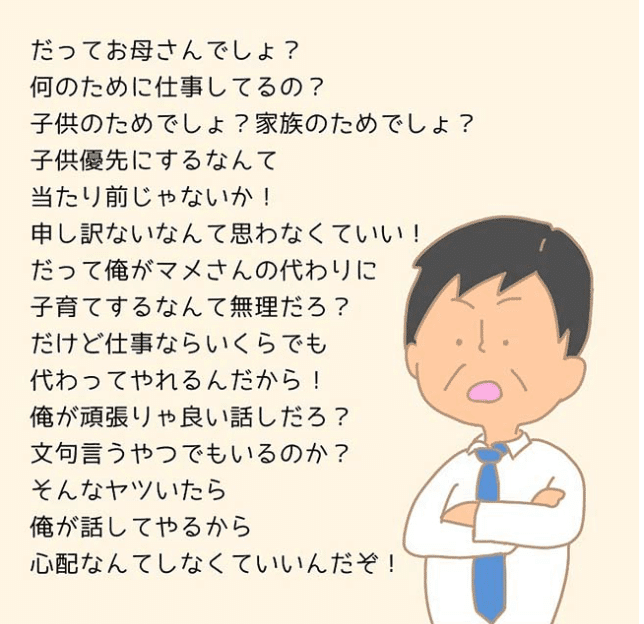

引用:grape「「子供を言い訳にするな」と言われ続けたワーママ 新しい上司の言葉に、涙」

お母さんが何かをあきらめるときに、自分でも気が付かないあいだに「子どものせい」にしてあきらめることもあります。「子どもが小さいから今はできない」とかね。

でも、それって子どもも聞いてるんですよ。そして子どもにも刷り込まれていってしまう。

よく就職の面接とかで「子どもが病気になったらどうするの?」と聞いてくるところもあるみたいで、社会全体が「子どもがいると戦力としてカウントできない」みたいな考え方をしていると思うんです。

この部分、私はクリアできるしクリアにして当たり前だと思っています!

―― お母さん=我慢するみたいな考え方、わかります

だから私は「ママの伴走者」として、ベビーシッターを普及させたいんです。お母さん1人につき、1人のベビーシッターが理想です!

―― なんとなく多いような気がするんですけど…

実は脳科学的に、子育ては1人じゃできないって説がありまして…。

平安時代とかだと、乳母さんっていたじゃないですか? ああいう感じで、本当は子育てって集団でする意識が必要なんです。現在の核家族化が変な流れであって、本当はみんなで育てるほうがいいし自然なこと。

そのときに、相談したりできるパートナーとしてベビーシッターを使ってほしいなと思ってます。

―― それでお母さんの活躍の場を増やしたいと?

ベビーシッターがいれば、お母さんが我慢せずにやりたいことをできるようになると思うんです。

「女性が活躍できる社会を作りたい」って言うと、たまに「子どもをないがしろにしている」って思う人もいます。でも、お母さんに心のゆとりができれば、子どもをいま以上にやさしく受け止めることができるようになるんじゃないかな?とも思っています。

子どもをベビーシッターと一緒に育てる意識が育てば、子どもが少ないこととか私が看護師時代に言われたこととかも解決できると信じています!

編集後記

ご自身の経験をもとにベビーシッターのマッチングサービスを開始した小谷さん。まだまだ試行錯誤の段階とは言いつつも、日本のお母さんを救うべく、アクティブに動き回られています。

小谷さんいわく、まずは何でもないときにベビーシッターを利用してみて、その人柄やサービス内容、子どもからの感想を聞いてみてほしいとのこと。なじみが薄い分、地道に普及させていくのが大事なのだと感じた次第です。

熱い熱い想いを1時間で語ってくださった小谷さん。お母さんを救う救世主となるべく、小谷さんの挑戦はとまりません。

小谷さんのお仕事をもっと深く知りたい方は、ぜひ以下のリンクもご覧ください。

「みんな de 職業図鑑」では、掲載を希望される方を大募集しています!

「素敵なビジネスなのになりたい人が少なくて困ってる…」

「魅力の発信ができなくてどうしたらいいかわからない」

そんな悩み、ぜひ「みんな de 職業図鑑」で解決してみませんか?「クリエイターへのお問い合わせ」もしくは公式Twitterから、お気軽にご相談くださいませ!プロのライターが、皆さまの仕事の素晴らしさ・魅力を文章で表現いたします。

【取材&ライティング】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?