河内長野市指定文化財「流谷八幡神社の勧請縄かけ」を見学しました

先日こちらの記事を書きましたが、今日は実際にこちらの流谷八幡神社の勧請縄かけを見学してきました。

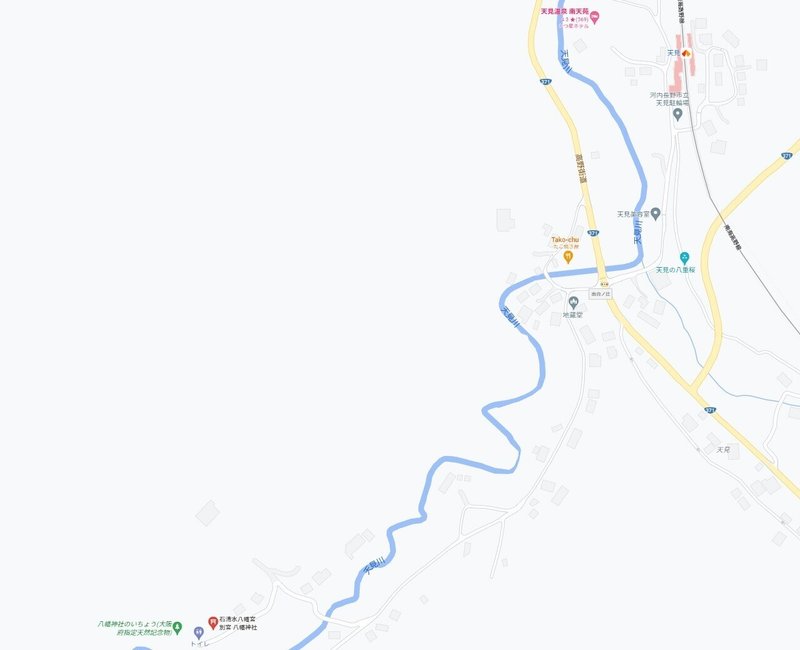

1000年近く続いているというこの神事の詳細は、上の記事を見ていただくとして、昨年はコロナ禍で一般見学ができなかったそうでしたが、今年はできるということ。朝8時過ぎに、南海天見駅から15分くらい歩いたところにある流谷八幡神社(石清水八幡宮別宮 八幡神社)に行ってきました。

こちらは昨年9月下旬の頃、初めて流谷八幡神社の前を通った時の写真です。このときはもう対岸まで縄はつながっていなかったのですが、よく見ると苔が付いて緑色した縄が残っていました。

当日の朝、河内長野市内でもここは和歌山県境に近い山に囲まれた里。非常に気温が低く霜が降りていました。

八幡橋の先に神社があり、氏子の方々が作業を始められていました。

焚火で使っている木も太い木から細い木まで様々。

朝から総出で注連縄(しめなわ)を作っています。この緑のは榊(さかき)。

主に女性の人が小さな縄を作っています。

この小さな縄は榊につけるようです。

そしてもう一カ所では注連縄を作っていました。

メインの注連縄は、男性陣がメイン。途中で女性の方も加わっていました。稲わらを木づちで叩く(藁打ち)をしてから使用するそうです。

それをはしごを使って縄にしていく作業。注連縄の作り方を見たのは初めてでしたので、非常に新鮮でした。

こうして次々と出来上がっている注連縄。

お酒なども置いていました。作業後に飲むものでしょうか?

上からの様子も撮ってみました。

途中休憩があったのですが、見学者にもぜんざいがもらえました。寒かったので非常に温まりました。

蛇がとぐろを巻くようにも見える注連縄。間もなく完成。

不要なものは焚火で焼きます。これらは天然由来のもので、プラスチックのような化学繊維とかがないので、こうやって全部焼いてしまっても問題ないんですね。

これは昨年の注連縄も焼いていきました。

完成した注連縄は、八幡神社の拝殿の前に持ってこられて、ここで神事が行われます。

神事の様子は動画で撮りました。

神事も終わり、いよいよ注連縄が架けられます。

注連縄の塊を八幡橋までもっていき。

途中からほどいて、谷の両端にもっていきます。

こちらは神社側にある柿の木で、慣れた手つきで木に注連縄を結んでいきます。

橋の真ん中の様子。注連縄に榊をつけていきます。

対岸の、勧請杉側でも注連縄がくくり付けられていきます。

間もなく縄が架けられます。ロープを使って慎重に作業を行っておられました。

橋の近くに置かれたもの。これは無事に縄がかけられてから使われる神事用のもの。

ロープもすべて外されほぼ完成した注連縄。

こちらの勧請杉に注連縄がすべて巻き付けられたら終了です。

無事に注連縄が架けられたので、最後の神事が行われます。

宮司さんの手前におられるのは、氏子総代の方々。

最後は宮司さんが谷に何かばら撒かれ、12時過ぎに無事に終了。

こうして今年の勧請縄かけ無事に終わりました。1000年近く続く伝統行事と、それを守っている氏子の皆さんの団結力の高さを感じました。河内長野市民の一員としてずっと続いてほしい行事のひとつだと思います。

石清水八幡宮別宮 八幡神社(流谷八幡)

住所:大阪府河内長野市天見

アクセス:南海天見駅から徒歩15分

#勧請縄かけ神事

#河内長野市指定文化財

#流谷八幡神社

#この街がすき

#イベントレポ

#yahooで書けないことをnoteで書く

#天見

#河内長野

#南河内

#奥河内

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?