楠木正成の首塚 ~あほで愚かな公家たちの犠牲になった?~

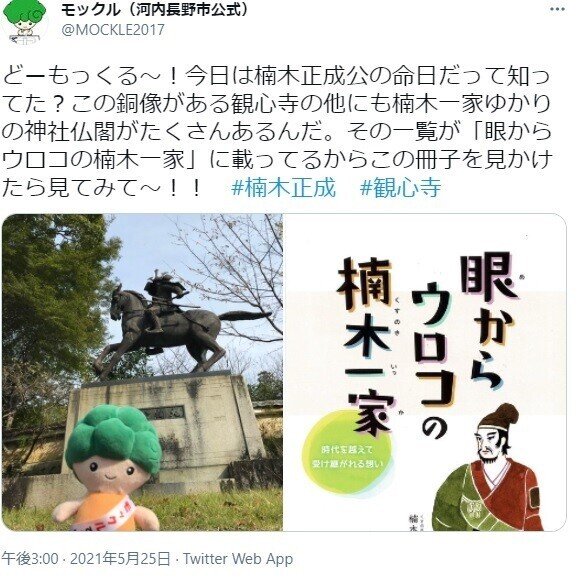

たまたまツイッターを見ていたら、フォローしている河内長野公式さんの書き込みを注目しました。一昨日の5月25日は楠木正成の命日というのです。

確認しましたら延元元年/建武3年5月25日(1336年7月4日)に神戸・湊川の戦いで新田義貞と楠木正成の連合軍が、足利尊氏を迎え撃つ戦いで、兵力の多い足利軍が勝利。新田軍は京都に撤退しますが、楠木軍はここで全滅とあります。

実は先日観心寺に行ってきました。上のツイッターと同じ場所を撮影しています。これは寺の入り口にある楠木正成像。

観心寺の詳細はまた後日書くとして、今日は楠木正成関係だけを抜粋します。

境内にあった石碑「楠公学問書 中院」とあります。ここが楠木正成の菩提寺でした。また幼少期の楠木正成が龍覚を師としてここで仏道修行とも伝わっています。

この真ん中にあるのが菊水(きくすい)という楠木氏の家紋です。さて境内の中心にある金堂から右のほうに進むと、楠木正成の首塚がありました。

こちらが首塚。湊川の戦で敗れて自害した後、首は敵方の足利尊氏の手に渡りました。しかし尊氏は正成の首を楠木氏に返します。それが観心寺のこの場所で祀られました。

楠木正成は、鎌倉幕府の大軍相手に、少数の手勢で、河内長野に隣接する、千早赤阪村の下赤坂城や千早城に立てこもって奮闘しました。そのため後醍醐天皇が流されていた隠岐から脱出し、全国から反乱軍が登場します。そして鎌倉幕府が滅亡しました。

その後、後醍醐天皇が建武の新政を行いますが、このやり方に不満を持った武家たちが現れます。その結果、足利尊氏が反旗を掲げました。いったんは天皇側に追われた尊氏は、九州まで落ち延びます。しかし尊氏は態勢を整えて逆襲に出ました。

ここで京都に迫ったときに、楠木正成は敵方の軍勢が多いため、一旦天皇が京都を離れて避難、そして足利軍が京都に入ったときの隙をついて挟撃する作戦を提案します。ところが天皇側近の公家が、戦う前から撤退することは体面が悪いとしてこれを退けました。結局天皇も公家の意見に同意してしまいます。

勝ち目の薄い戦いに出されてしまい、奮闘しましたが、結局正成は戦死します。撤退して京都に戻ってきた新田軍を見て、慌てた天皇たちは結局京都から撤退し、吉野に逃れて南朝が誕生します。そして室町幕府が成立しました。

正成が少数で大軍に勝利した成功者なのに、勘違いした愚かで「あほ」ともいえる公家たちのせいで戦死したといってもおかしくはない楠木正成は、残念な最期だったような気がしてなりません。

こちらは正成首塚のすぐ隣にあった、新得賢門院の墓です。鳥羽天皇の皇后で、崇徳・後白河両天皇の母親です。観心寺は皇族関係の墓もあるので、由緒正しさを感じました。

本当は楠木正成の首塚の説明だけで終わる予定でした。しかしnoteの中の企画で「あほあほ祭り」という「あほ」をテーマにした面白い企画を見つけました。

せっかくなので、愚かで「あほ」な公家たちのせいで、不本意に討ち死にした正成のエピソードとリンクしてみました。

ということで河内長野にゆかりある、名将だった楠木正成。彼の提案を却下して都から離れず、正成を失うことで、結局吉野まで撤退せざるを得なかった後醍醐天皇と側近の公家たちが「あほ」であると言わざるを得ないたいうことを付け加えました。

恩人のおかげでその恩恵を受けたのに、自分の力を過信してその恩人の言うことを無視した結果。その恩人を失うなどということは、世の中によくあると思います。

改めてこの記事を書きながら、そういう「あほ」にならないようにしないといけませんね。

#noteでよかったこと

#一度は行きたいあの場所

#あほあほ祭り

#楠木正成

#後醍醐天皇

#正成首塚

#観心寺

#河内長野

#南河内

#奥河内

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?