お粥やの物語 第1章2-1 「夜の営業は五時半からです」

夕方の五時半になる三分前、いつものように店の前に暖簾を掲げる。

濃い紺色の布に、白字で書いてある店の名は「お粥や」だ。

店の中に戻り、引戸に手を掛けると、ミシミシと軋んだ音が店内に響いた。

七月の中旬とはいえ、湿気が多い空気のせいで、引戸の音はどこか寂し気だ。

どんなに慎重にやっても、古い引戸はガタついた音を立てる。

建付けを直せば、そんな音はしなくなるとわかっていても、いまのところ修繕する予定はない。

この場所で店を始めて十年。

間口が狭くて奥行きのある、二階建ての木造家屋は、今は亡き両親が一人息子に残したものだ。

カウンター席が六つに、壁側にある四人掛けたのテーブル席が三つの小さな店で、満席になったことは一度もなく、多分これからもないだろう。

それでも、どうにかやっていけるのは家賃が掛からないからだ。それともう一つ、二階の部屋を貸し、いくばくかの収入があることも大きい。

何かに仕えたように動かなくなった引戸の取っ手に力を入れると、カランと壊れた鐘のような音を響かせて、戸は閉まった。

今日は何かありそうだ……。

年季の入った木枠の引戸は、その日の天気で奏でる音が違ってくる。

晴れが続いた日はコトコトと乾いた音になり、雨の日はゴロゴロと湿った音を響かせる。

引戸を開け閉めする音で、誰なのか特定できる常連客が三人いる。

少し前までは、名前を当てられる人物は四人いた。

三人に減った理由は、三ヵ月前に一人が亡くなったから。

横断歩道の赤信号で立ち止まっている彼のところに、軽トラックが突っ込んだ。居眠り運転だった。

目撃者の話よれば、撥ねられた彼は地面に膝を付けて立ち上がり、何事もなかったように数歩進み、ゆっくりと夜空を仰ぎ見てから、雨で湿ったアスファルトの上にバタリと倒れたと言う。

救急車で病院に運ばれたが、一度も意識は戻ることなく、その日の深夜、彼は息を引き取った。年齢は四十二歳、妻と小学生の二人の子供がいた。

車に撥ねられた直後、天を見上げた彼の目には何が映ったのだろう。

雲に覆われた空では、月の光も星の瞬きも見えなかったはずだ。

それでも、彼には何かが見えたのではないか。

だから夜空を仰ぎ見た……。

妻子を残して逝ったのだ。心残りだっただろう。

幸せと思えるはずもない。

それでも、「幸せだった」と、少しでいいから思って欲しい。

そうでなければ、残された人は切なくなる。

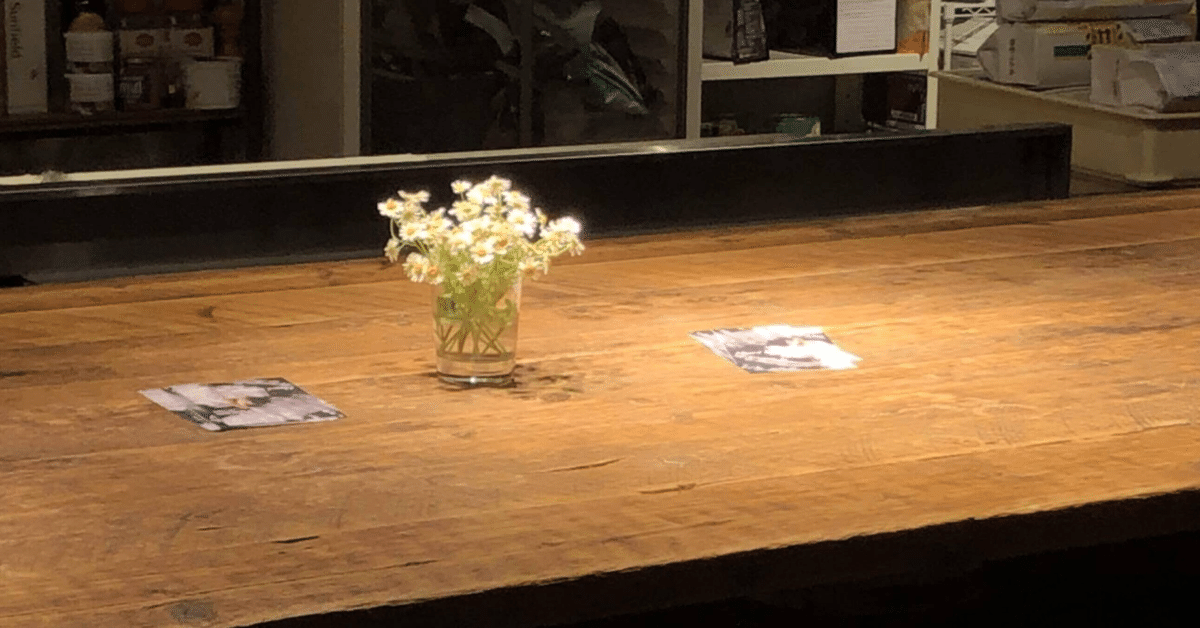

月命日には、彼がいつも注文していた日替わりのお粥を作り、カウンターの端に置く。

一日が終わり、店を閉めた後に、そのお粥を軽く温め直してから口にする。

その味は毎回違う……。

第1章2-2へ続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?