4月に入った新米学芸員。彼女が10歳のとき、なんと私たちは出会っていた。【美術館再開日記10】

種まきの結果がちらっと顔を出すのに、10年はかかる。20年たつと、まあまあ姿が見えてくる。教育の話である。または文化の。

20年前、私は世田谷美術館に教育普及チームの一員として入った。当時立ち上がってまだ5年目の、区内の公立小学校への出張授業のプランニングがおもな仕事だった。インターンの学生らと、とにかく夢中で10年ほど走り回った。多いときは年間50校近くを訪れた。

私はいわゆる記録魔ではない。でも、そうやって目の前の業務に追われながら、記録を残さないと何もなかったことになる、という一種の恐怖心が、皮膚にちくちく刻みこまれていった。美術館の、特に教育の仕事はそうだ。

だから記録の冊子はわりとマメにつくっている。ただ、展覧会カタログと違い、非売品なので、残念ながら業界関係者にしか届かない(国公立図書館には納めているけども)。でも知りたい人は少なくないのだと思う。ずいぶん前に書いた、学校プログラムや身体表現ワークショップについてのweb記事は、いまもわりと読まれているようだし。

さて、20年も勤めていると、記録冊子が思わぬところで役立つことがある、と知った。自分の足もと、つまり館内の若手が使うときがくるのだ。私自身はというと、自分の知らない30年以上前のワークショップの姿を知るべく、やはり館内の資料を漁っている。ここで、誰が、どんなふうに足跡を残したのか。そして思い至る。

美術館の役目の一つは、そうやってこの場をつくってきてくれた「人」、彼ら彼女らをめぐる記憶を、次につなぐことだった。そんな日記を2回分。

美術館再開33日目、7/9。あのとき10歳だった女の子が、同僚になった。

都内のコロナ感染者220人超え。雨。

カフェでランチを終えて事務所に戻る廊下で、

「あっ!塚田さん、ちょうどいいところへ!」と

若い同僚に呼び止められる。

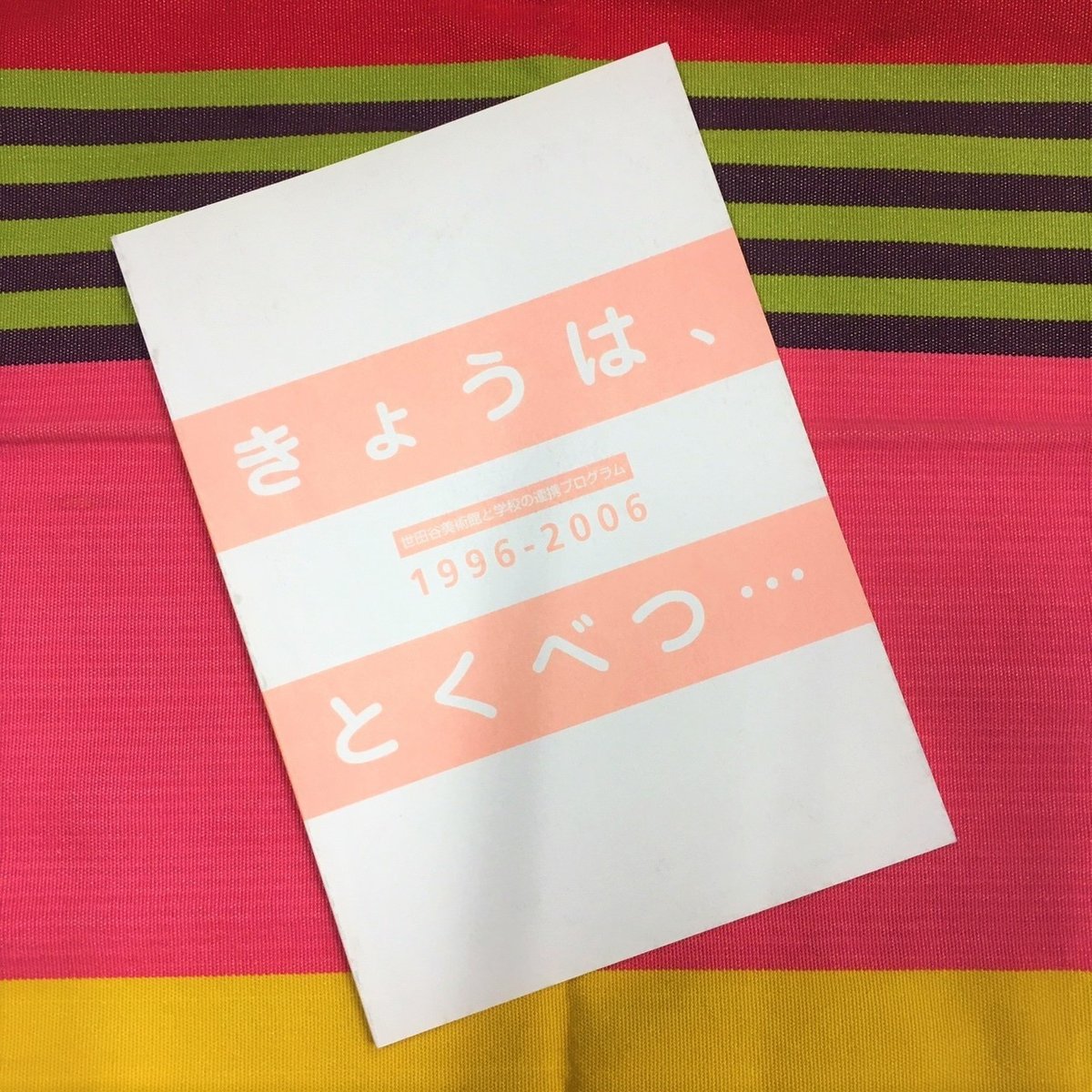

『きょうは、とくべつ…』という小冊子を持っている。

私が14年前に編集したやつだ。

1996年から2006年まで、当館が区内小学校で

おこなった出張授業の全記録である。

10周年を機に、えいやっとつくった。

授業案は150件くらいあったと思う。

世田谷美術館には、区内63校の小学4年生が

毎年全員来館する「美術鑑賞教室」という行事があり、

それに合わせて「特別プログラム」

という出張授業をしていて、

2000年から10年ほど、私はその仕事に精魂傾けていた。

※近年の様子は以下のブログに。↓

実際に授業をするインターンの学生と

毎年、毎週、数時間は議論し、

学校の先生ともがっつりお付き合い。

その後、何代かの後輩が「特別プログラム」を引き継ぎ、

2020年、いま冊子を手にしている同僚に至る。

その隣には、この4月から最年少の同僚になった

Aさんもいる。

コロナのせいで、4月からいきなり在宅勤務だったので、

彼女とはまだまともに話せていなかった。

なんでそんな冊子を今ごろ?と思ったら、

Aさんは区内のK小学校出身で、

当館の出張授業を受けたと。2005年。

あーそれ私の時代だ。

じゃあ私は10歳のAさんと会ってるねえ!

Aさん本人は、モジモジしている。

授業内容ははっきりとは覚えてないらしい。

後輩、巻末のリストをチェックして

2005年のK小学校、担当インターン名、

授業名を読み上げる。

あーあれね、あれは面白かった、

授業案とか記録写真とかすぐ出るよ、

見る?

とデスクに戻り、一式プリントアウト。

そこらじゅうの同僚が野次馬で見にくる笑。

Aさん、

「あっ! 覚えてます、これ!

わー、ここに写ってるの、みんな友達・・・ってか、

あの、

・・・これ、私です〜」。

10歳のAさんが、そこにいた。野次馬一同どよめく。

いやーすごいことがあるもんだ。

Aさん、図工の先生が大好きで、数年前に

偶然会えたがそれっきりで、と。

その先生もちろん知ってるよ、

K小は毎年行ったし。良い方だったよねえ。と私。

顔をくしゃくしゃにして、喜ぶAさん。

「なんか…。一周したというか、

循環、って感じ、しますね」

「記録って…大事ですねえ…」

他の後輩たちが衝撃を隠せない。

いやー、ま、記録まとめた本人も、

15年後にこんなふうに使われるとは

さっすがに思わなかったけどね笑。

今日は閉館後に少し展示室で作業。

内側と外側の風景がガラスのなかで混ざっている。

美術館再開36日目、7/12。美術館の財産は、人。如月小春さんをめぐるトークから。

都内のコロナ感染者206人。

私は家でほぼウトウトの日。

緊急事態宣言下の4月、

在宅勤務中に書いたテキストが

当館のニュースレターに載った。

30数年、館内でしか配っていない。

が、コロナで誰も手に取らないので、

この号からWEB上にPDFがあがるはず。

と強く念じつつ笑、記事をjpeg画像でご紹介。

「言葉にならない身体の声をーートーク「如月小春を読みなおす」」。

2月にやったトークと小展示の報告だ。

劇作家、演出家の如月小春の、没後20年企画だった。

彼女に学んだふたり、NPO法人演劇百貨店代表の柏木陽さんと、

映画監督の杉田協士さんに語ってもらった。

※柏木さん私のトーク付き小展示紹介動画は、こちら。

※杉田協士さんのnoteはこちら。いま新作を撮影中。

さて、だいぶ迷った書き出し。

「美術館の財産はそこに集う人である」。

・・・一部同業者からの突っ込み必至だよねえ。

「作品がなきゃ始まらないだろうが!」

ええまあ、それはそのとおりのようで、

そうでもない、とその頃感じていた。

コロナで誰も美術館に来れなくなり、

作品の輸送も展示も全くできなくなり、

それでも何が残ってたかというと、

人である。

館内スタッフやボランティア、そして

これまで関わってくれたアーティスト。

その先に、オンラインでも(あるいは

オンラインなら)関心を示す「来館者」。

作品が仮にあったって、

あることを活かせる「人」がいなきゃ

どうにもならないんである。

さらに考える。

仮に作品が失われたとしよう。

作品がもうない。見られない。

それでも、もしその作品について

記憶し語り得る人が途絶えなければ、

その作品は命脈を保つといえないのか。

最低限の写真や映像とともに。

これ、つまるところ、

展覧会カタログをつくる究極の意味。

作品はいつでもあるもんだと思うなよ。

開かずじまいの企画展のカタログを

手にすると、いっそうリアルです。↓

作品は見せられるのが普通だと思うなよ。

無言の警告を発するカタログ。

そして改めて思い至る。

作品という「モノ」以上に、

ワークショップのような「活動」。

記録写真や映像、

そして「人」の記憶と語りがあれば、

その活動に生命を吹き込み続けられる、

のではないのか。何年何十年経っても。

などなどぐるぐるになりながら書いた。

たぶんこのぐるぐるがめぐりめぐって、

「作品のない展示室」にコミットし、

「特集 建築と自然とパフォーマンス」

を必死で準備する自分のドライヴになった、

かな、とテキストを読み返して思う。

もしサポートいただける場合は、私が個人的に支援したい若手アーティストのためにすべて使わせていただきます。