2022年下半期 展覧会まとめ

2022年下半期に足を運んだ展覧会を簡単に記録する。

●7月

「アングラ・アヴァンギャルド 挑発・革命・斬新 ー時代を変えたポスターたちー」

@Bunkamura Boxギャラリー

Bunkamura1階にあるギャラリーは、通りすがりにふらっと入れる小さい美術館(本当に一部屋分の大きさ)という感じで、ゆっくり楽しむ時間の余裕はないけど美術を愛する気持ちは忘れたくないときに救いとなる場所だ。アングラ・アヴァンギャルドといえば寺山修司。ここで展示されているほとんどの作品に寺山修司が携わっていた(というのも、前衛演劇グループ・天井桟敷のポスターがほとんどだったからだ)。実を言うと、私の苦手ジャンルはエログロ。たいてい女性の方が痛い目にあってるし(本人がそれを望んでいるのであれば構わないけど)、注射すら苦手な私が痛そうなものを観て平気でいられるわけがないのだ。あと個人的に性表現が過激すぎるものは見ているだけで疲れてしまうので、なかなか体力がいる展示内容だった。とはいえ、ちょうど2022年はシュルレアリスムにも興味を持っていたタイミングなので、それとは趣を異にするアングラ・アヴァンギャルドの世界を覗けたのはとても勉強になった。極彩色で挑発的なアート、やっぱり現在にはないような強烈なパワーがあってかっこいい。

●8月

真珠博物館 常設展

三重県に旅行した際に立ち寄った。アコヤ貝の採取から、宝飾品になるまでの流れを知ることができる。ギャラリーには多種多様な宝飾品が並んでいる。真珠の大きさや形は個体によって様々だけど、その素材を活かして造形する。違うからこそ成り立つ芸術。手のひらでおさまるサイズのものから、2人がかりでないと運べなさそうなサイズのものまであったけど、やっぱり真珠の魅力が発揮されるのは小さいアクセサリーだと思う。真珠の柔らかさ、上品さがよく生きる。

●9月

「ボストン美術館展 芸術×力」

芸術は昔から権力、富、知性と結びついてきた。それがかっこよくもあるけれど、人々に敬遠される理由でもあるしやっぱり嫌味に感じるから、自分のなかでまだ片付けられていない問題。でも権力を誇示するための芸術は、それ相応の素晴らしい出来栄えのものが多く、「この展覧会、良かったな」の印象だけが残っている。つまり、数ヶ月経ったいま、何が展示されていたのか正直ろくに覚えていない。たぶん正統派の“よくできた”作品だからだろう。誰もが見て美しいと思う人間の顔立ちが、整ってるがゆえに特徴がなく覚えられないのと同じだ(私はそうだけど皆さんはどうですか?)。展覧会の公式Twitterを遡って思い出してみる。ジョン・シンガー・サージェント作のスチュワート肖像画(正式タイトルが長すぎるのでTwitterリンクを貼ります)は服の重厚感が好きだったな。赤色というのも、分かりやすく力強い。

#ボストン美術館展 作品紹介🖼

— ボストン美術館展 芸術×力 (@boston_2022) July 13, 2022

戴冠式の2年後に制作された本作品は、式典を記録した水彩画を参考に、正装のスチュワートに大剣を持たせてアトリエで描かれたといいます🎨

建築の生み出す陰影を巧みに用いて壮麗な衣装を際立たせています。https://t.co/CF5Tz4Pyhi#東京都美術館 pic.twitter.com/RXh32PfM9h

あとはジャン=レオン・ジェローム《灰色の枢機卿》も興味深かった。まず目に飛び込んでくるのは貴族たちの鮮やかな服の色だから、パッと見たときに権力者である修道士があまり目に入ってこなかった。背景も同色系だから、余計に修道士の灰色の服が馴染んでしまっているのだけど、人物の配置でしっかり区切られている。みんなが階段を上がってるなか、修道士一人だけが下りてくる。もう一度見直してみると、目立ちはしないけど確かな存在感があるあたり、ちょっと恐ろしさも感じられる絵だ。

#ボストン美術館展 作品紹介🖼

— ボストン美術館展 芸術×力 (@boston_2022) July 5, 2022

ルイ13世の宰相リシュリューの大邸宅の一場面。静かに大階段を下りる男性は、リシュリューの腹心として力をもった修道士です。

へつらう、あるいは敵意を見せる華美な貴族たちとは対照的に描かれています。

詳しくはこちら▶️https://t.co/CF5Tz4Pyhi#東京都美術館 pic.twitter.com/2JaeTW1GuN

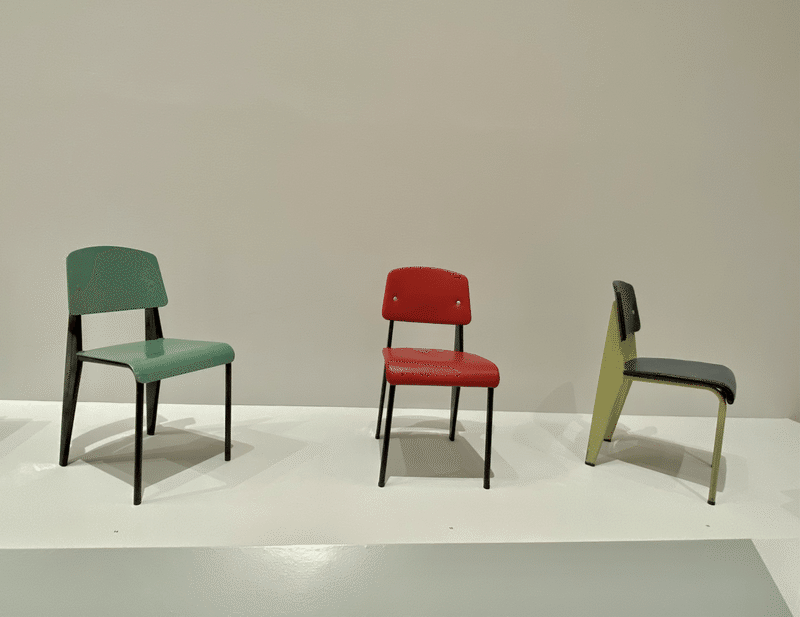

「ジャン・プルーヴェ展」

@東京都現代美術館

2022年9月は、菊川にミニシアター・Strangerができた。映画を観るまでの空き時間に、清澄白河のジャン・プルーヴェ展へ。椅子から建築まで、デザイン性を損なうことなく、それらの組み立てやすさ、解体しやすさ、そのほか機能性も重視された設計が特徴の作家。色使いがフランスらしい品の良い鮮やかさ。無駄な装飾はないけど、椅子の脚部分にも見られるようにどこかユニークな形状。エリック・ロメールの映画に出てきそうだ。

●10月

「のだめカンタービレ展」

@東京ソラマチ スペース634

漫画「のだめカンタービレ」が連載開始から20周年を迎えた記念の展覧会。私が芸術文化を好きになった最初のきっかけが「のだめカンタービレ」なので、原点回帰として行かないわけにはいかない。のだめは個性派天才ピアニスト。だけど私生活が終わっていて、部屋がめちゃくちゃに汚いというキャラクター。のだめと千秋が近づくきっかけでもある、のだめの汚部屋が再現されていた。それ以外は原画の展示が多く、新たな発見を得るというよりは、懐かしむ展覧会だった。「のだめ」で芸術の世界に憧れた小学生の頃の私に、未来の自分は音楽ではなく映画の世界に没入しているよ…と言ったら驚くだろうな。でも「のだめ」で受けた衝撃と感性を大人になってもずっと引き伸ばし、磨き続けているなんて、相当なものだと思う。

●11月

「マン・レイと女性たち」

@神奈川県立近代美術館 葉山館

つくづく2022年はシュルレアリスムの一年だったと思う。マン・レイの創作意欲を掻き立てた女性たちのポートレートが並ぶ。いまから100年前の世界。この時代の前衛芸術家たち、クラブやサロンとかで集まって芸術運動していたらしいけど、そういう熱い志を持った仲間と暮らす日々に憧れてしまう。当時の芸術家の多くが魅了されたキキのポートレートがやっぱり印象に残る。妖艶だけど幼さが残っていて蠱惑的だ。あとはマン・レイの弟子であり、恋人であり、ミューズでもあったリー・ミラー。彼女の存在は今回はじめて知ったのだけど、キキとは違うタイプの美人。端正でクール。気が強そうな感じも好きだ(自分から弟子入り志願したあたり、かなり強い意志のうえ行動してるように思う)。芸術家のミューズは内面の魅力が外面にまで露出している人たちだと感じた。

●12月

「松井ヨシアキ展 ピエロが恋をしたXmasの夜会」

@Bunkamura Box ギャラリー

またしても「忙しい人のための美術館」ことBunkamuraギャラリー。この月はコロナに罹って半月は動けなかったから、仕方ないね。松井ヨシアキさんのことは存じ上げなかったのだけど、パリに住んでいた経験があるらしく、展示されてる作品の多くがパリを舞台にしていた。女性も、男性も、一般的に怪しげに描かれがちなピエロでさえ、和やかな雰囲気で楽しそうにしている。私はフランス映画でもたくさんパリを見てきたけど、松井さんの筆触ひとつひとつがはっきりと残されたこの作品群からは、また違うパリの一面を見た気がした。ロマンティックでドリーミー。日本人が思い描く“理想のパリ像”に近いかもしれない。松井さんにとってパリとはどんな街だったのか気になる。いわゆる「パリ症候群」は起きなかったのだろうか。

以上、2022年の展覧会レポートを終える。

(やっぱり展覧会は行った直後に感想をまとめておかないと、色々忘れちゃっているな…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?